wata

wata

流鏑馬。。漢字は読めなくてもご存知の方は多いでしょう。馬上で矢を射る伝統行事です。

わたしの住む土浦市でも毎年4月に日枝神社で行われています。素晴らしいことに日枝神社の流鏑馬は満開の桜と一緒に楽しめるんです!

さらに起源にはとても不思議な伝説がありまして。。この記事は日枝神社と山の神退治の伝説をご紹介いたします。

日枝神社は小町の里から歩いて10分ほど、土浦市の小野(旧新治地区)にあります。

創建は807年。東城寺の鎮守として、また五穀豊穣を願って滋賀県の春日大社から山王さまを勧請しました。ご祭神の山王さまは神仏習合時代の神。現在は大山咋命です。

日枝神社の名前になったのは1873年(明治6年)。同時に郷社別格に位置づけられました。それまで山王大権現や山ノ荘と呼ばれていましたが、明治の神仏分離の影響で変更されたのです。

周辺9ヶ村の総社(小高、沢辺、東城寺、小野、大志戸、本郷、永井、今泉、粟野)ですから、古くからかなり多くの信仰があったのでしょう。

境内にある石造りの灯ろうは1511年(永世8年)に作られたものとされ県内最古。また、茨城の無形民俗文化財になっている流鏑馬は810年頃にはじまったと伝えられています。

アクセス

境内

神社の駐車場は社殿のそばと一の鳥居の前の2箇所です。オススメは広くてわかりやすい鳥居の前。流鏑馬の舞台となる長い参道を歩きましょう♪

参道の途中、このような立て札が。流鏑馬で矢を射る場所を示しています。催事の際は立て札の近くにいるとかっこいい写真が撮れます。

二の鳥居のそばにあるのは桜。足を運ぶたびに春が待ち遠しいんですよね〜。

社殿は1748年(延享5年)に再建されたもの。前の社殿は火災で消失してしまったんです。

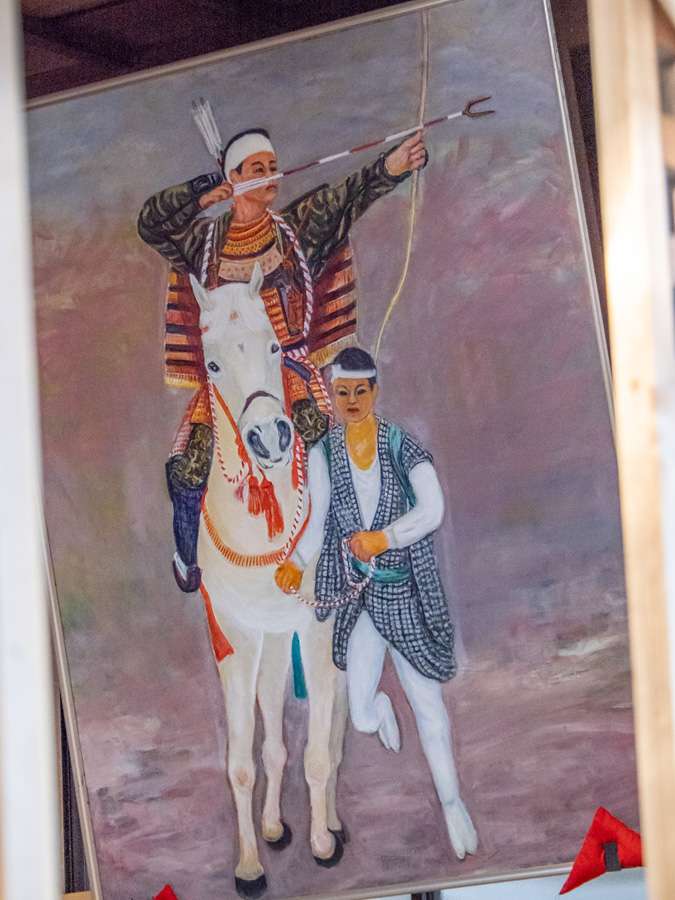

お正月や例祭では拝殿の正面の扉が開封されます。脇の辺りに目をやると奉納されたであろう流鏑馬の絵が見えました。右側には神輿もありますね。そういえば中世の比叡山は強訴の際に神輿を持ち出したという話が。。

当社の神輿は流鏑馬の際に実際に用いられます。馬を走らせる前に祈願しておりますので現地で見物された方はご存知でしょう。

本殿は朱色と白がまだ鮮やかですね。彫刻も細かくて威厳を感じます。横の扁額には文字が著されていたのではなく、弓などが配されていたのかもしれません。

その扁額の裏に見えるのは玄武でしょうか。玄武は一般的には亀の姿をしているとされています。その特徴はなんといっても背中の甲羅ですから、こちらは玄武の可能性が高いと思います。

玄武の反対側には玄武側を向いて祈願するかのような男性の姿。両方とも波らしきうねりが見えますから水面を舞台にしているのでしょう。社殿彫刻に波や雲などの水気が多いのは炎上を避ける願いもあるといわれます。

同様の像は反対側にも見えました。玄武といっても頭が竜のようで尾がヘビではありませんから、見方によっては麒麟かもしれません。ただし、こちらでも波が見えますから水の方位(北)を守護する玄武としてよいのでしょう。

正面の蟇股の部分には猿の彫刻がありました。猿は御祭神の使いである面を持っています。よくある見ざる言わざる聞かざるの三猿ではなく、なにか果物(桃?)を持っているのがユニークですね。

脇障子は向かって左がヒゲの生えた翁、右が鳥(山鵲?)です。板を組み合わせているのでしょうが、割れているか欠けているようです。

wata

wata

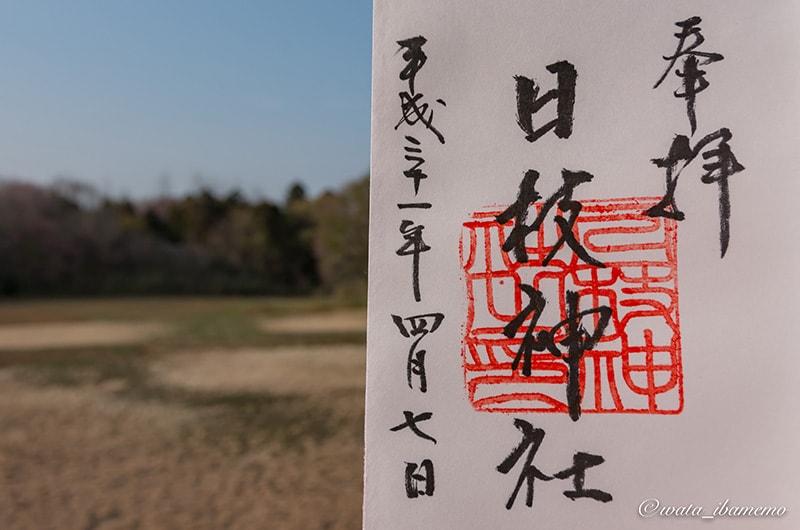

神社の御朱印は流鏑馬などの行事の際にいただけます(一応電話連絡の上で書いてもらうことも可能)。社務所は二の鳥居の右手です

山の神退治の伝説

神社の由緒によると神事・流鏑馬は810年頃にはじまったと云われます。起源はこの地の『山の神』を退治したことだとか。以下のような伝説があります。(参考:茨城いす自動車株式会社)

むかしむかし、新治の地には田畑を荒らし家畜に害をなす山の神がいました。山の神の被害は次第にひどくなっていき、村人たちはとても頭を悩ませていました。

「こんなに続くのは山の神の怒りをかっているせいだ」「山の神は十二、三才の女の子が好きらしいぞ」「こうなったら仕方ない。誰かの子どもをひとつもの(人身供養)として差し出すしかなかっぺ」

村の名主たちは何度も話し合った末、名主の一人からひとつものを出すことに決めました。たまたま十三才の娘のいた名主はその悪魔の白羽の矢にとても悲しみました。ですが、みんなが決めたことなので従うしかありません。

悲しい決定は甲山城の城主 小神野越前守の耳まで届きました。越前守は従羅天とも呼ばれる賢くて勇ましい武将。「山の神が人に迷惑をかけるはずがない」と村人を説得しますが、理解されません。村人はそれほど困り果てていたのです。

従羅天はなりゆきを見守っていましたが、人身供養の準備は着々と進んでいきます。どうにかせねばと悩みながら、独り東城寺の滝に打たれて身を清めていました。

そしていよいよ子どもが山に運ばれる日。従羅天は村人たちの行列を確認すると覚悟を決め、弓の名手である高倉城主 市川将監のもとに馬を走らせます。そして賛同した将監と共に山へと向かいました。

山に着いた従羅天と将監が子どもの入ったひつぎを見ると、子どもは恐ろしさで泣きつかれ気を失っていました。2人はこのまま木の上に身を隠し、山の神が現れるのを待つことにしました。

しばらくして辺りが暗くなると月明かりの下、大きな塊が木から木へ音を立てて動くのがわかりました。将監は標的に見定めて渾身の力で矢を放ちました。

矢は見事に命中。悲鳴を上げながらドスンと地面に落ちた塊は猿のような怪物でした。怪物はすぐに体制を立て直すと木の上の将監を見つけ、牙をむき出しにして襲いかかりました。

将監は立て続けに矢を放ち、間髪入れず従羅天の太刀が怪物のお腹を貫きました。最後に放った将監の矢が怪物ののどに突き刺さると、ついに怪物はその場に倒れました。

怪物は山の神ではなく年老いたな大ひひでした。村人は大ひひを退治して平和な村を取り戻した2人の英雄を称え、この出来事を神事として残すことにしました。

ヤマトタケルのヤマタノオロチ退治によく似ています。独自の背景や設定がとても興味深い。。

はじめ流鏑馬のはじまりは810年と書きましたが、甲山城があった時代を考えると鎌倉時代という設定でしょう。

退治したひひも気になるところ。伝説によっては大猿とも云われます。実在するひひは日本にいませんから、妖怪のひひを指していると思います。女性を襲う凶暴な妖怪です。

ただ、好色な中年男性もひひと呼びます。むむむ。この辺はどのように受け取れるでしょうか。伝説が誕生した時代によっていくつか起源が考えられます。

ご紹介した伝説に由来する流鏑馬祭。もちろん実際に見てきました。毎年4月の第1日曜日に日枝神社の境内で開催。五穀豊穣を願う神事です。

長い参道を馬に乗った市川将監がまとめがけて矢を放ちます。その前には稚児たちが行列をつくったりします。なかなかユニークな神事です。

2018年の当日のスケジュールは以下です。

行列の子どもたちはなぜか全力疾走。ひひから逃げているのでしょうか。。

流鏑馬は何度か神社を往復しますのでシャッターチャンスはたくさんあります。また、矢を放つ場所の近くにカメラマン用の撮影スポットも用意されていますよ。

本来、流鏑馬は馬を走らせながら矢を放ちますが、こちらは一旦停止してからです。過去に振り落とされてしまったことがあるそう。ちょっとのんびりした雰囲気です。

流鏑馬のあとには粟か稗が振る舞われました。食べると健康になると云われたような。。米と比べるとおいしくないのですが、米より丈夫なので昔はたくさんつくられたそうです。

会場へはバスが出ますので土浦市の観光協会でイベントをチェックしておきましょう。

wata

wata

流鏑馬の記念に御朱印をいただいてはいかがでしょう。

祭りが始まるとなにかと忙しそうでしたので、流鏑馬が終わった午後3時過ぎにお声掛けさせていただきました。満開の桜を見た記念にもなりました♪

・日枝神社は五穀豊穣を願って平安時代に創建

・茨城の無形民俗文化財にもなっている流鏑馬祭が有名、毎年桜の時期に多くの方で賑わう

・流鏑馬の起源には山の神を退治した伝説がある

民話100話 土浦ものがたり|著:本堂清

図説 新治村史|編:茨城県新治村史編委員会

記事は筆者の主観が多分に含まれております。

誤解や情報が古くなっている場合があることをご了承ください。