wata

wata

土浦市で1番多い神社は稲荷神社。2番目は天神、3番目は八幡、そして4番目に鹿嶋(鹿島)神社だそうです。

たしかに商売繁盛や五穀豊穣を願う稲荷神社はどこにでもある印象。では鹿嶋神社は?やはり常陸国の一の宮が鹿島神宮である関係でしょうか。

鹿島神宮の御祭神は言わずとしれた武甕槌命。神話最強の武神です。武甕槌命には五穀豊穣や安産を願う方が多いのですが。。武士や侍、軍人は武運長久を願いました。

もちろん戦いを終えて帰ってくるためです。西根の鹿嶋神社にはそのような人々のことを昔話で語られています。この記事では中根の鹿嶋神社と戦中のお話をご紹介します。

由緒

竹来(現阿見町)の阿彌神社(当時は鹿島二宮神社)からご祭神(武甕槌命)を勧請して創建

神祇管領吉田兼敬神階を進む

*境内石碑による

両部鳥居建立

本殿葺替正遷宮

拝殿屋根葺替

本殿葺替正遷宮

町内無格社の八坂神社、医王神社及び境内社の稲荷、厳島、浅間、天神社を合祀

本殿、拝殿、鳥居が市指定文化財になる

「鹿島神社のムクノキ」として土浦市指定名木・古木に選ばれる

*境内石碑による

*境内石碑による

*境内石碑による

ご祭神は武甕槌命です。勧請元の阿彌神社といえば常陸国の式内社(論社)とされる名社ですね。

この地はかなり古い時代から人々が生活しており、あるとき「みんなで力をあわせて開拓しよう」と結束し、思いを一つにできる場所として神社を建立したそうです。

アクセス

| 名称 | (中村西根)鹿嶋神社 |

| 住所 | 茨城県土浦市中村西根817-1 |

| 駐車場 | あり |

| Webサイト | 茨城県神社庁 |

鳥居

鹿嶋神社は大通りから外れていますので、少々見つけにかったです。神社自体も大きくないので見つかるか心配でしたが、写真の桜が目印となりました!

桜の周囲はちょっとした広場になっていました。駐車していざ参拝。

鳥居の扁額はシンプルに『鹿嶋神社』。明るめの黄土色と朱色が美しいですね。1749年(寛延二年)の建立といわれます。

鳥居の色の違っている部分は2002年(平成十四年)復元されたところです。この形を両部鳥居といいます。色はもう少し時間をかけると馴染むのでしょうか?

社殿

手水舎や境内社などは平成に建てられたようです。新しいのですが、この日の強風のせいか境内は少々荒れている印象。。

拝殿は文政年間(1818-1831年)頃の建立されたものです。写真だと近代的に見えますよね。

境内の立て札には次のようにありました。

梁間三間、桁行三間の建物であるが、桁行中央の一間は実寸で二間分ある。屋根は茅葺きの寄棟造りである。本殿より構法も新しく、江戸時代後期の建築と推定される。

境内立て札

本当は茅葺きなのですが、将来的に修理が困難になるので2003年(平成15年)に屋根型の金属板で覆ったそうです。つまり、写真の建物の中に本来の拝殿があります。うーん、見てみたい。

本殿も同様です。希少なほど保存状態がよかったそうなので、こちらも見てみたかった。。こうして本殿などを覆う建物を鞘堂といいます。(鞘堂は1998年に完成)

ちなみに境内の立て札によると「本殿境内神社」として、龍神社、住吉神社、愛宕神社、三島神社、八坂神社があります。この巨大な覆屋の中に複数の社殿が安置されているということでしょうか。

前述の立て札から本殿部分を引用します。

本殿形式は平入りの三間社流造りで、屋根は茅葺きであり、軒の組物は一手先である。浜縁に脇障子はなく、高欄の四隅の親柱には神社建築では少ない唐様宝珠の逆蓮頭が付いている。建物には彫刻などの飾りが少ない。建築当初の姿がよく残されている。明和八年(一七七一)と嘉永五年(一八五二)の屋根茅葺の棟札が残されており、様式や構法からみて、江戸時代中期の建築と推定される。

境内立て札

平成十年(一九九八)、本殿保護のため覆屋を建てた。

帰り際、鳥居の方を見るとずっと先まで参道が続いていました。200m以上あるそうです。もしかしたら、わたしのくぐった鳥居と別に一の鳥居があったかもしれませんね。

境内社:雷神社

お参りをすませたところで、境内社も見てみました。愛宕神社・雷神社・稲荷神社・天満宮神社・金比羅権現神社がありました。御祭神や簡単な紹介をしているのがいいですね。

その中で特に興味深いのが雷神社です。ご祭神は雨乞いの神である別雷大神です。社殿は平成6年に建てられました。雷神社自体は農耕神として境内社で祀られているのをよく目にします。

しかし注目していただきたいのは大棟にある神紋です。これは「つぐみ龍」といって、つくば市上郷に鎮座する金村別雷神社のオリジナルです。ですから同社から分霊したことは間違いありません。

なぜオリジナルと言えるかといいますと先々代の宮司さんがデザインしたからですね。同社の社伝(にある神旗)に出てくる龍に由来しております。社殿内の棟札にある昭和59年が創建年でしょう。

と〜っても珍しいものを見れて、というか気づけて幸運でした!もしほかの神社で見かけることがあったらぜひ教えてくださいね。

wata

wata

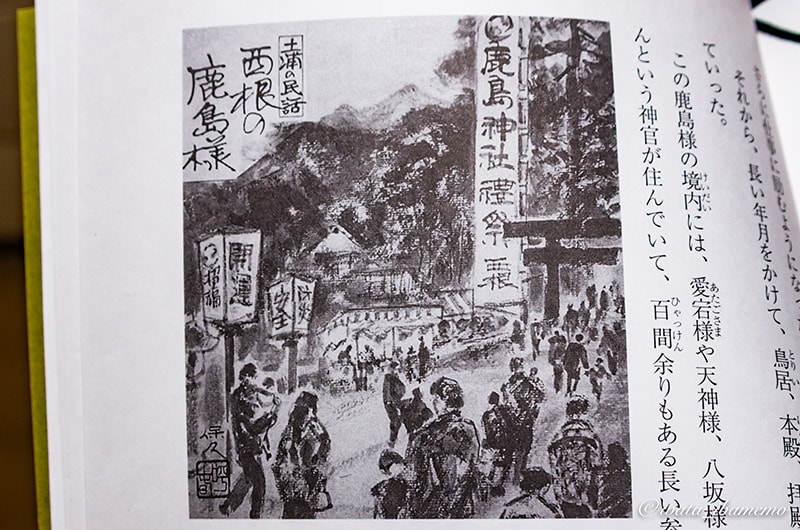

『土浦の民話下』の挿絵です。祭礼の賑やかな様子が描かれています。いまとずいぶん違った風景ですが、髪型などから察するに大正から昭和の頃かと思います。

本書によると鹿嶋神社では戦中に兵隊を送り出す儀式があったそうです。大太鼓、小太鼓、笛の音にアコーディオン。兵は賑やかな演奏のあと『馬場道』を通って荒川沖の駅に向かい、日の丸の旗で見送られました。みな武神に武運長久を願ってから旅立ったのでしょう。

当時戦地に向かうのは男性ですが、鹿嶋神社には女性も多く訪れました。願いが叶うといわれるお百度参りのためです。

お百度参りは人知れず行うものですから通常は伝わりません。このように広く語られるということは、それだけお参りを見ていた方が多かったのでしょう。

わたしが調べたところ、このお話はネット上で見つけられませんでした。神社をご紹介するサイトは多かったのですが。。

神社の歴史や文化財は重要だと思いますが、専門家でないわたしとしては、それらにまつわる人々の物語をお伝えすることを重視しています。なにごとも人がいてこそですよね。

・開拓の思いをひとつにするため竹来の鹿島二宮神社から勧請して創建

・戦中は武運長久が祈願された

土浦市史|土浦市史編さん委員会

土浦の民話下|文:岡部智子 絵:久保田保久

記事は筆者の主観が多分に含まれております。

誤解や情報が古くなっている場合があることをご了承ください。