wata

wata

この記事では茨城県内の平将門伝説をまとめました。

詳細は個別の記事にありますので、気になるものがあったらぜひリンクをクリックしていただければと思います!

坂東市

国王神社(将門公の三女が創建)

県内でもっとも有名な将門公ゆかりの地。将門公がこの世を去った32年後に三女の如蔵尼が創建したといわれています。

以下の記事はご祭神の変遷や境内社(摂社)についても詳しく書きましたのでぜひご覧ください!

石井の井戸と一言神社(不思議な老人が水を湧かせる)

将門公の拠点は現在の坂東市岩井です。では、なぜそこが拠点になったかというと国王神社の由緒によれば不思議な老人が導いたのだとか。

その老人は現在一言神社のご祭神として祀られています。不思議な伝説とあわせて以下の記事にまとめましたのでぜひご参考に。国王神社のすぐ近くなのであわせて巡るのもたのしいかと思います♪

延命院(将門の胴塚)

平将門といえば『首塚』のお話。オカルト要素が非常に強いのですが、実際の事故にも関係しているせいか信じている方が多いようですね。

首塚は都内にありますが、坂東市の延命院には将門の胴塚があるんです。以下の記事では首塚と合わせて胴塚をご紹介しています。

八千代町

鹿嶋神社(野本合戦の舞台として『将門記』に記載)

『将門記』の完本はなく、冒頭の部分が欠落しています。いきなり野本合戦からはじまるので、将門がどうして一族と争い始めたのかわからないんですよね。欠落した部分は『将門略記』や『歴代皇紀』などで補いひとつの物語とされているようです。

その野本合戦ですが、八千代町の野爪地区だったという説があります。「野爪」と「野本」の草書体が似ているためであくまで異説に過ぎませんけど。通説では筑西市の中上野が妥当とされています。

野爪の鹿嶋神社には将門の乱で社殿が炎上したとする伝承がありますので、異説の発祥はここからでしょうか。

佛性寺(栗栖院の名で『将門記』に記載)

栗山観音の名で親しまれる佛性寺はかつて院号を栗栖院と称していました。

栗栖院は『将門記』にも記された名で将門が子飼渡合戦で平良兼に敗れた後、焼き討ちにあったといわれています。

良兼が標的にした理由としては当地に御厩、つまり軍馬を育てる施設があったので将門の戦力を削ぐ狙いがありました。ちなみに周辺にあった百姓の民家もあわせて焼き払われています。

尾崎前山遺跡(製鉄炉で装備を製造)

将門公と確実に関係していたかは断定できませんが、その可能性が高く歴史的価値も優れているのが尾崎前山遺跡です。

旧石器時代から平安時代にかけての複合遺跡であり、平安時代には製鉄がされていたことが分かっています。つまり、将門公の装備や馬具などがここで造られていた可能性があるんです。

同地は牧も兼ねており、将門公の活動基盤として興味深いことが数多く残されています。町内の寺社とあわせて散策を楽しんでみてはいかがでしょうか。

守谷市

海禅寺(将門公の位牌と七騎塚)

本堂

市指定文化財の『海禅寺縁起』により、平将門の創建、そして影武者ともいわれる七人を供養するといわれる海禅寺。その内容にはやや疑問があるものの大老まで出世した堀田正俊が寄進したこともあって広く知られています。

ただ、それより注目すべきは相馬氏との関係。縁起が寄進された江戸時代には奥州相馬氏が供養に訪れるなど急接近。それと将門伝説は関係しているのではないかと記事にまとめてみました。

西林寺(守谷市本町)

七騎塚は海禅寺と同じ守谷市内にもう1つあります。西林寺です。ただ、わたしの手元にある『茨城の民話(茨城児童文学者協会)』で紹介されているものの、境内にそれらしい塚はありませんでした。

でも、まったくゆかりがないわけじゃありません。将門のことを詠んだ句があります。しかも詠んだのは俳人の小林一茶です。

「梅さくや平親王の御月夜」(我春集 文化8年)

なんとなくロマンティックな感じがしますね。守谷市シティプロモーションによれば、小林一茶は守谷に9回も訪れています。しかも滞在日数は104日!もちろん、守谷のことを詠んだ句もありますよ。

行くとしや空の名残を守谷まで

wata

wata

| 名称 | 西林寺(天台宗) |

|---|---|

| 住所 | 茨城県守谷市本町726 |

| 駐車場 | あり |

つくばみらい市

禅福寺(ご本尊が妙見菩薩の化身)

平将門といえば妙見菩薩。合戦に現れては将門公のピンチを救うという最強の助っ人です。

影武者、つまり将門公と同じ姿で活躍したともいわれますが、童子の姿だったともいわれます。そんな妙見菩薩が自分の居場所を伝え、ご本尊として迎えられたというのが禅福寺です!

取手市

桔梗塚(取手市米ノ井)

将門の敗北の原因となった女性。。。桔梗。本当は諸説あるんですけどね。

先ほど、桔梗は兄の指示で将門に近づいて、弱点を見つけたことを書きましたが、少し違うお話をご紹介します。常陽リビングから引用します。

毎朝日の出を拝み、将門の武運を祈っていたという桔梗御前だったが、敵の藤原秀郷にだまされて将門を裏切ってしまう。結局は戦功に傷が付くのを恐れた秀郷に口封じのために命を奪われ、ここに眠っている。

そして上の写真が伝説の桔梗塚です。

場所は稲戸井駅のそば。米ノ井のファミリーマート前の通り(294号)をゆめみ野駅方面に進みます。草木に囲まれていてちょっとわかりにくいですが、紹介の立て札を目印に見つけてみましょう。

桔梗塚の周辺は、桔梗の悲劇的な最期によって桔梗の花が咲かない地域と云われますが・・・そんなことはないですよ♪

桔梗塚のある米ノ井という住所も平将門と関係があります。将門は武運長久を願うために、取手の龍禅寺三仏堂にお参りしました。すると、お堂の前の井戸から米が吹き出してきたそうです。将門はそれに喜んだので、米ノ井の地名になりました。

| 名称 | 桔梗塚 |

|---|---|

| 住所 | 茨城県取手市米ノ井 国道 294 号線 |

| 駐車場 | なし |

書籍

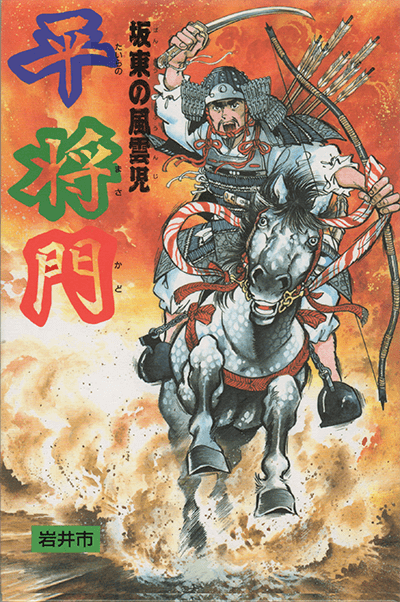

坂東の風雲児 平将門

坂東市の郷土資料館ミューズで購入できる『坂東の風雲児 平将門』を紹介しています。

非常にわかりやすく短時間で将門公について学べます。初学者や子どもにオススメです!

実際に足を運べない方は現金書留で購入できます。

記事は筆者の主観が多分に含まれております。

誤解や情報が古くなっている場合があることをご了承ください。