wata

wata

茨城県には数え切れないくらいお寺がありますけど、臨済宗はレアなんですよね〜同じ禅宗でも曹洞宗はよく目にしますのでこの違いはなんでしょう。

今回はその臨済宗(妙心寺派)の寺院をご紹介します。守谷市に位置し平将門との縁を持つ海禅寺です。憶測満載なので話半分でお楽しみください!

この記事でわかること

- 由緒、ご本尊

- 平将門と相馬氏との関係

- 御朱印のいただき方

由緒

平将門が紀州の高野山をまねて創建(堀田正俊『縁起書』)

一方、『下総旧時考』によると梅運により創建

鉄岫和尚により再興(下総旧時考)

11.5石の寺領を得る(下総旧時考)

ご本尊は延命地蔵菩薩です。当寺の縁起によると神亀15年(728年)の行基の作で将門公の娘・如藏尼の持仏といわれています。

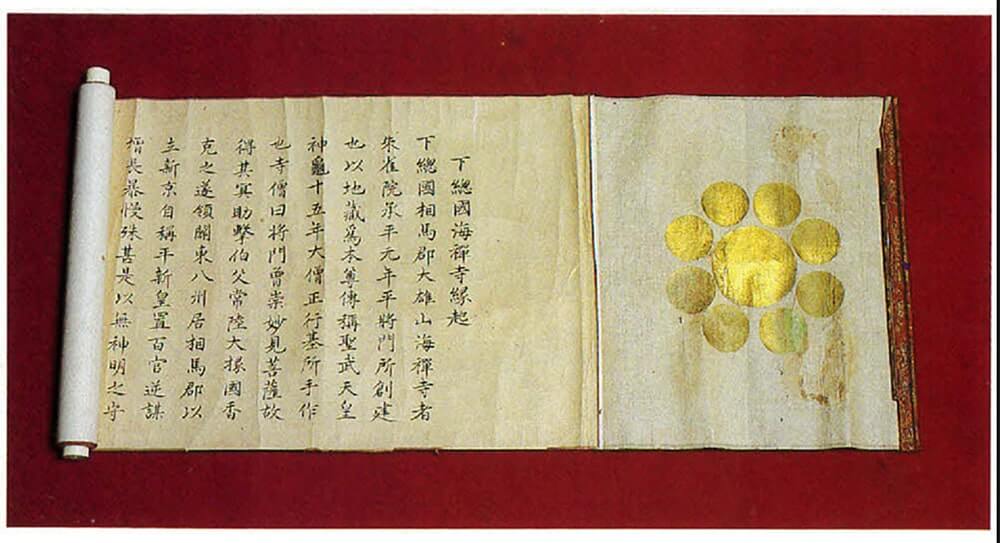

堀田正俊(大老まで出世!)の寄進した縁起書が市の文化財に指定されていますが、内容は慎重に判断する必要があると思います。例えば、次のような内容です。

この縁起によれば、将門は延長8年(930年)に京都から相馬御厨(みくりや)の下司(徴税役)となって帰り、承平(じょうへい)元年(931年)父良将の供養のために紀州の高野になぞらえて地名を高野と名付け、海禅寺を建立したとあります。

海禅寺縁起/守谷市(公式)

相馬御厨の成立は12世紀といわれます。また、創建したとされる10世紀には臨済宗の開祖である栄西がおりませんので、臨済宗でないことはもちろんのこと禅宗であったかも疑問です。紀州の高野山をまねて、というなら当初は真言宗だったかもしれませんね。

臨済宗になったのはどんなに早くても栄西が活躍した12世紀後半でしょう。個人的に改宗は天正期かと思います。再興した鉄岫和尚は佐倉城主の堀田正盛から寄進を受けていたのだとか。正盛の墓所である東海寺は臨済宗(大徳寺派)ですから和尚も同じはずです。

当寺で注目すべきは境内の七騎塚と相馬氏の位牌の存在。相馬氏は将門公の血を引くといわれ、「七騎」は妙見菩薩の化身で将門公の守護神として同一族で語り継がれています。

相馬氏の先祖を遡れば平良文にたどり着きます。『将門記』に名前は出てこないものの将門公の叔父として公と深く関係していたと考えられるキーパーソン。その子孫の語る将門伝説は先祖の活躍や一族の妙見信仰と一体化しており、さまざまな意味を持っているかと思います。

この辺りのお話は福田豊彦さんの『平将門の乱』、乃至政彦さんの『平将門と天慶の乱』を読むとより楽しめますよ!

昭和54年(1979年) 海禅寺縁起(市指定)

? スダジイ(天然記念物)

平将門について知るならこちら

『改訂増補 守谷志』によると、浅草の海禅寺は当時の末寺にあたります。

アクセス

常磐道谷和原ICを下りて約10分。守谷市役所からだと約5分です。県道294号のけやき台4丁目の信号を西に曲がって道なりに進むと左手に入口が見えてきます。

本堂の正面方向から入ることはできず、西側から細い通路を通って境内に入ります。駐車場はその先、梵鐘の近くになるかと思います。

| 名称 | 大雄山 海禅寺 |

| 住所 | 茨城県守谷市高野1337 |

| 駐車場 | あり |

| Webサイト | なし |

本堂

本堂を横切って駐車。一般的な寺院と異なりいきなり本堂でお参りとなりました。一応、本堂前に石段がありますので、それを登ってから参拝ということもできます。

堂内には歴代の相馬氏の位牌があり、相馬中村藩主となった相馬氏が度々参拝したそうです。「藩」ということは江戸時代のことですね。

ところで、いまさらですが相馬氏についてご存知でしょうか。わたしも詳しくないのですが、要点をまとめると次のようになります。

相馬氏は、千葉常胤の次男・師経を祖とする。師常は、将門の直系の子孫である師国の養子となり、相馬御厨の支配を任されて相馬氏を名乗ったとされる。

相馬氏は、後に下総相馬氏と奥州相馬氏の二つに分かれる。元亨3年(1323)、相馬重胤が下総流山から奥州行方郡に移ったのが、奥州相馬氏の始まりとされている。

生誕一一一一年記念 平将門伝説/さしま郷土館ミューズ

奥州相馬氏は陸奥相馬氏とも呼ばれます。中村藩主となったのもこちらですね。下総相馬氏は豊臣秀吉の小田原攻めから勢力を小さくしてしまいました。詳しくは柏市(公式)の『将門伝説と相馬氏』でどうぞ。

江戸時代に当寺に参拝していた相馬氏は先祖ゆかりの海禅寺を大切にしていたということですね。

歴代の位牌は茨城の寺(四)にその写真が掲載されていました。おまけ(?)に将門公の位牌までありますね!

wata

wata

七騎塚

本堂の向かって左手、墓地の手前に七騎塚があります。(左から数えて七つ目まで)

将門公の影武者として公を守護した七騎ということですが、これらは江戸時代の建立とされています。『海禅寺縁起』と同時代、もしくはそれ以降の建立です。

江戸時代の守谷藩主・堀田正俊は守谷一万石の領主でした。当地に基盤はありませんが、父が再興した寺院ということもあって尽力したのでしょう。それが相馬氏や千葉氏の伝承を反映させる形で縁起書をまとめ、ある種の格式を持たせたのではないでしょうか。

そうすると平将門は江戸時代で「悪いヤツ」とは思われていなかったということですね。ただし、塚に隣接する石塔には気になることが。。

年号の部分が読めなくなっていますが、中央に「平親王」。さすがに『将門記』にある「新皇」から変更したようです。この辺りもなんとなく当時の雰囲気が読み取れて面白いですね。

wata

wata

鐘楼堂

駐車場に隣接する鐘楼堂。昭和28年に鋳造された梵鐘が提げられています。

寺号と本尊が刻されているのは一般的ですね。銘には「京都寺町高橋鐘声堂」とありました。総持寺(曹洞宗大本山)の鐘楼も鋳造している名匠の作ということでしょうか。

興味深いのはこちらの「鎮守辨財天大菩薩」。記事を書くにあたって参照した資料に「弁財天」は無かったので驚きました。「鎮守」は、弁財天を祭神とする神社が近くにあって、その別当を意味するのではと思います。

なぜその発想になるかというと、こちらと同型の梵鐘が禅福寺(つくばみらい市筒戸)にもあって、同寺には筒戸鎮守の「妙見八幡大菩薩」とあるためです。ちなみに同寺は海禅寺と同じ臨済宗妙心寺派です。

当寺の近くに厳島神社などの弁財天を祀る神社は未確認なのですが、同宗派の禅福寺と同じ意図によって刻された可能性は高いのではないでしょうか。

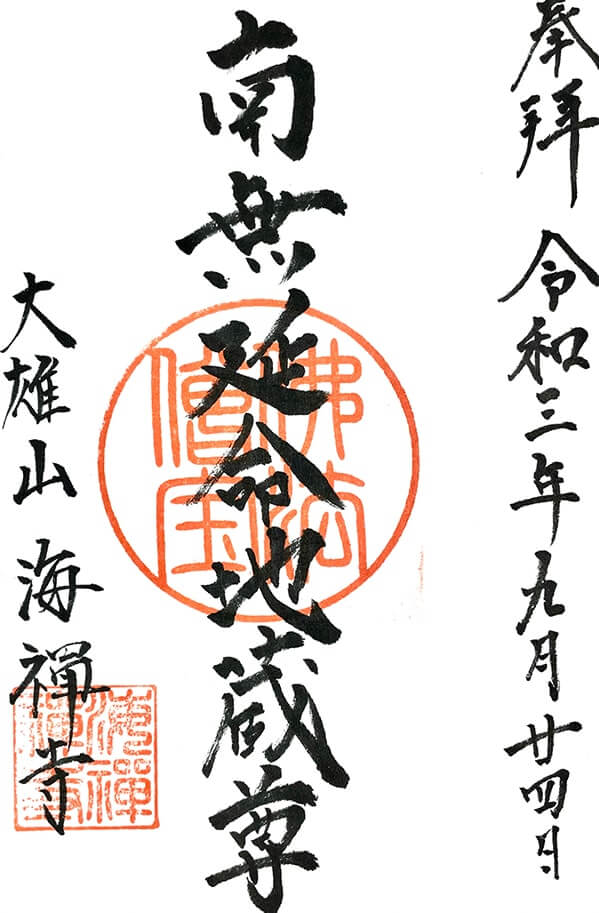

御朱印

海禅寺の御朱印です。本堂右手の庫裏でお声掛けしていただけました。

バシッとご本尊の延命地蔵がありますね!将門公ももう少し長生きできればよかったのですが…

・平将門が創建。守護神の「七騎」の供養塔があるといわれる

・相馬氏ゆかりの寺院。江戸時代には中村藩主の奥州相馬氏が参拝

・御朱印は本堂右手の庫裏でいただける

茨城の寺(四)|今瀬文也

茨城県の地名|編:平凡社

この記事で紹介した本はこちら

記事は筆者の主観が多分に含まれております。

誤解や情報が古くなっている場合があることをご了承ください。

寺院巡りにどうぞ