wata

wata

平将門伝説といえば妙見菩薩との関係が有名です。ときには影武者として将門公と同じ姿をしていたり、童子の姿であったり。将門公を救済する存在でしたが、「新皇」を名乗ったことから公のもとを離れてしまったといわれます。

この伝説は主に将門公の叔父・平良文の子孫である千葉氏とその系譜を継ぐ相馬氏で語られています。妙見菩薩は後に良文の方に渡ったともいわれます。なんとも神秘的!

今回はそんな妙見菩薩の伝説と関係する禅福寺(つくばみらい市)をご紹介します。県内ではかなり珍しい臨済宗(妙心寺派)の寺院です♪

この記事でわかること

- 由緒と本尊

- 妙見菩薩の伝説

- 御朱印のいただき方

目次

由緒

平将門により創建

※当初は真福寺と称したといわれる

僧明心が夢想国師を開山として禅宗寺院に改める

13.8石の朱印地を賜る

7月3日、中興の大麟玄綱比丘尼の銘がある ※『相馬日記』

本尊は十一面観世音菩薩です。上総国の花園の寺にあったもので将門公を救った妙見菩薩像の化身という伝承を持っています。(現在の像は当時のものとは異なるかと思います)

禅福寺の歴史はあまり明らかになっておらず、創建や由緒についても伝承の域を出ないのではと思います。ただし、旧相馬領にあり下総相馬氏の支配下にあったことはたしかです。

永禄2年(1559年)に筒戸氏によって築城されたといわれる筒戸城の一画に位置し、下妻多賀谷氏に攻められ落城するまで筒戸氏に属していました。筒戸氏は相馬氏の配下で筒戸城の史料には城主として「相馬」が並んでいます。相馬御厨が成立した12世紀から16世紀までは相馬氏ゆかりの寺院なのでしょう。

相馬領、将門伝説、臨済宗、これらは前回ご紹介した海禅寺と同じ。下総相馬氏は戦国時代末期に勢力が衰えましたが、変わって奥州相馬氏が海禅寺はじめこの辺りを訪れ再興を後押ししたのではないかなぁと思います。

平将門について学ぶならこちら

アクセス

常磐道谷和原ICを下りて約5分。県道294号から少し入ったところなので非常にアクセスがいいです。最寄り駅はつくばエクスプレスの守谷駅。駅から2.6km(車だと5分ほど)なので徒歩だと片道30分ほどとなっています。

駐車は境内の南西側に大型の駐車場があります。南西側から境内に入り駐車できますが、広くありませんのであまりおすすめしません。

| 名称 | 普門山 禅福寺 |

| 住所 | 茨城県つくばみらい市筒戸1094 |

| 駐車場 | あり |

| Webサイト | なし |

境内入口

久しぶりに参拝したら入口のあたりがキレイになっていました。向かって右手のあたりと道路の向かい側に若干の駐車スペースがあります。これは以前からあったかな?

3月中旬だったので桜が咲いています。ソメイより2週間近く早くて葉付きなので河津桜でしょうか。ちょうど春のお彼岸の頃だったのでお墓参りの方々が写真を撮っていました。

半跏坐姿のお地蔵さま。当寺は臨済宗なので基本的には釈迦牟尼佛を本尊とする信仰のはずですが、現実には多様だったようですね。下の石柱には「念仏講中供養」とありました。

山門と大師堂

本堂正面の参道にある山門をくぐるルートがもっとも多くの事柄に触れられるのでお気に入り。左手に墓地を見ながら50mほど進んでください。石垣でしっかりと仕切られており、少しだけ城の様相を残していますね。

山門を正面から入ると彫刻の亀が見えます。そして帰る時には扁額の馬(「普門山」の扁額の裏)。これどういう意味か分かりますか?

単に縁起物として配したのかもしれませんが、亀(特に玄武)は北方の守護神で馬(午)は南(真南)のシンボル。それぞれの方向に進む参拝者を守護する意図があるのではないでしょうか。

本堂は東南を向いていますから完全に合致するわけではないですけどね。しかし、古い本堂は南面していたのかもしれませんね。周辺の開発の状況によって仕方なく建物の向きを変えることは有り得る話です。

山門から少し歩いて左手に見えるのは大師堂です。お大師さまといえば真言宗の開祖である空海。臨済宗は将門公の時代にありませんから、そこで当寺が開山当初に真言宗の真福寺と称したという説が注目されます。

ただし、お大師は宗派に関係なく(個人的に日蓮宗のお寺では記憶にない)お祀りすることが多いのであまり関係ないかもしれませんね。

ちなみに『将門記』の写本が名古屋の真福寺の社宝として残されており旧国宝に指定されています。禅福寺と真福寺(名古屋)になにやら関係を見出す説もあるようですね。(参考)

平新王将門公之霊

本堂の手前に位置するこちらの石碑。比較的新しい印象で中央には「平新王将門公之霊」。将門公の供養塔なのでしょう。

「新王」が感慨深いですね。海禅寺にも同様の碑が建てられており、そちらは「親王」。『将門記』にある「新皇」の表記を避けたのは恐れ多いということでしょうか。

個人的な意見ですが、将門公は新皇を称していないと思います。それは将門記の作者が一連の責任を将門公に負わせるための創作したのでしょう。(ただし、作者は将門公に同情的)

京都で勤めた将門公は天皇が政治よりも祭祀を担う存在であると認識していたはずです。しかも先例に従ってのことですから、いきなり宣言してなれるはずもありません。

本堂

禅福寺の本堂です。近年に再建されたようで真新しい。寺紋の九曜紋が輝いて見えますね。九曜紋は相馬氏と将門公も家紋としていました。

当寺の歴史を調べるのは難しかったのですが、この紋があることこそ何よりの証拠ではないでしょうか。細部はさておき、ここでは将門公とその伝説を語り継いだ相馬氏に想いを馳せながらお参りするのがよいかと思います♪

鐘楼堂

山門の向かって右手にある巨大な鐘楼堂。『相馬日記』によれば、万治3年(1660年)に建てられましたが、見るからに新しいので少なくとも基礎の部分は現代の作に違いありません。

彫物もしっかりしていますね。これらはずっと時代が古いかもしれません。

梵鐘は刻銘によれば昭和27年に鋳造されました。戦中は梵鐘も金属として政府が徴収したので、万治期のものは失われてしまったのかもしれませんね。終戦から7年後にまた撞けるようになったのは幸いです。

鋳造は京都市寺町にある高橋鐘声堂です。面白いことに当寺と同じ臨済宗妙心寺派で将門伝説のある海禅寺とお揃いです。造られた時代もほぼ同じですから、なにか宗派内での連携があったと思われます。

ところで、梵鐘の銘には御本尊の他に「鎮守妙見八幡大菩薩」とありました。これって何だと想いますか?わたしは当寺のある筒戸の鎮守社・妙見八幡神社の御祭神を指すかと思います。

なぜ妙見八幡がここに出てくるのかといえば、かつては当寺が神社の別当を務めていたからではないでしょうか。社僧という形で神社の祭祀も担っていたのです。「妙見」と付くからには相馬氏の信仰があったのでしょう。

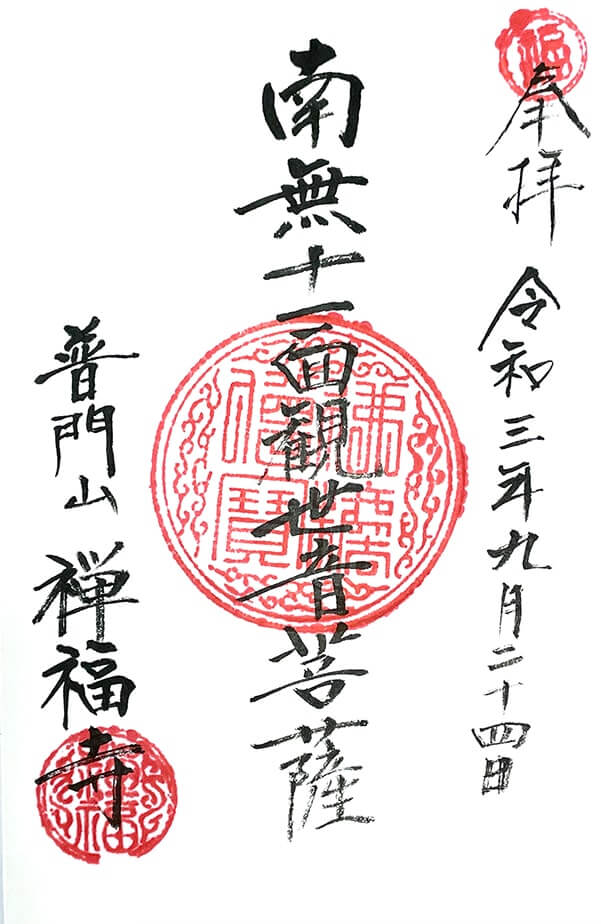

御朱印

禅福寺の御朱印です。本堂右手の庫裏でいただけます。妙見菩薩の化身ともいわれるご本尊の十一面観音ですね!

将門公と妙見菩薩の伝説をご紹介します。

京都で呼び出しをうけた将門は故郷への帰路の途中、『子飼の渡し』(いまの小貝川)で叔父の平良兼から総攻撃を受けていました。将門と良兼は同族ですが、些細なことから合戦へと発展し、いまでは命を奪い合う関係です。

攻める良兼は将門の父・良持の像を掲げていたので、将門軍は困惑しながら防戦一方。良兼軍は大軍を率いて雨のように矢を放ってきます。兵力で劣る将門軍は絶体絶命でした。

そんなとき「わたしたちが味方になりましょう」と謎の童子が現れました。そして、間髪入れずに良将軍に向かって矢を放ち始めたのです。兵たちはあっけにとられましたが、童子がひたすら矢を放ち続けていると「子どもに負けるな!」と士気を高め、一斉に攻撃を開始しました。

しかし、戦況は膠着状態が続き、だれもが逆転は難しいと考えはじめました。すると童子は矢を放つのを止めて将門の元へと走りました。将門は報告にあった童子が本当にいることに驚き「あなたはいかなる方でしょう」。

「わたしは妙見菩薩です。正しい心を持ったあなたを助けるためにやってきました」。童子は将門に逃げ道を教えると、「わたしたちは上総国の花園の寺にいる」と言い残し、その場からすっと消えてしまいました。仏のご加護があることを知った将門軍はさらに士気が向上し、良将軍から逃げ切ることができました。

その後、将門は花園に使いを出して妙見菩薩をお迎えしました。いまつくばみらい市の禅福寺にある十一面観音は、その菩薩の化身だと云われています。

妙見菩薩とは天の忠臣に位置する北極星を神格化した神。千葉氏や相馬氏は妙見菩薩を信仰しており、旧領地の寺社でも同様の信仰が見られます。

「妙見」の由来は所作が変わっていることからそう呼ばれるようになったとか諸説あります。菩薩と呼ばれますが、仏を守護する天部に属します。本地垂迹説では造化三神の天之御中主神の本地仏とされます。

wata

wata

・禅福寺は平将門により創建。室町時代に臨済宗に改宗したといわれる

・ご本尊は十一面観音。将門公を救った妙見菩薩の化身とする伝承がある

・御朱印は本堂右手の庫裏でいただける

茨城県の地名|編:平凡社

いばらきのむかし話|編:藤田稔

この記事で紹介した本はこちら

記事は筆者の主観が多分に含まれております。

誤解や情報が古くなっている場合があることをご了承ください。

寺院巡りにどうぞ