wata

wata

「氏神」は時代によって少し意味が違っていますよね。もとは氏、つまり血の繋がった一族の神として祀られていましたが、いまではそうした信仰はほぼなくなり土地の神の意味で使われています。いわゆる「鎮守社」と同じです。

本来の意味の氏神であった神社というのはほとんどの場合は分かりません。しかし今回紹介する筑西市の山倉神社はどうも「本物」の氏神だったようです。一風変わった神社としてお参りしてみてはいかがでしょうか。

由緒

山倉六天王の尊称を山倉大神に改める

ご祭神は香取市の本営(スサノヲとオオモノヌシは配祀)と同じ以下の三柱です。

- 高皇産霊神

- 建速須佐男神

- 大物主神

参考までに本営が配布する資料から「御神徳」を引用します。

秘伝一鮭の護符は昔から風邪薬として名高い。病災消除・開運招福の守護神で、五穀豊穣・家内安全・交通安全・縁結び・子孫繁栄の神として信仰が厚い。先人の所産による氏神・鎮守・産土の社として、人間の生活の根元をささえ、生活上の不安を取り除く力をもつ存在で、氏子・崇敬者の信仰の依りどころ、心の古里である。

もとは鈴木家の氏神ということで私的な神社だったそうです。疑う理由はないのでその通りなのでしょう。しかし、昭和40年代発行の茨城県神社誌に目をやると氏子90戸に対して崇敬者が6,000人!一体何が!?

また、境内の看板に次のような興味深いことがありました。

病除除災の神威赫々、県外栃木県、福島県にも崇敬層広く「厄病除の神」と年間数千人の参拝者がある。授与する護符(生鮭むし焼粉末特殊調整)は幼児のかん虫封じ。内臓疾患による微熱さましの著効がある。

「虫封じ」は道教に由来する呪術的な民間療法。庚申や月待といった信仰同様に修験者によって広められました。祈祷ではなくて護符で封じるのが特徴です。神職さんのお話ではこの護符が評判で崇敬者が増えたとのこと。

私自身はその護符をいただいたことがありませんが、上記の説明を読む限りは本営の鮭まつりで頒布される護符に準ずるのでしょう。じつは本営の護符はいただいたことがあります。

明治初期まで称した「六天王」は仏教の第六天魔王(他化自在天)に由来し、主に修験道で信仰されました。明治元年の神仏判然令(神仏分離)のあとは垂迹神であり神世七代の六代目である淤母陀琉神・阿夜訶志古泥神などに置き換えられることもあったようです。大子町の近津神社などはそうですね。

当社の場合は本地仏であった「六天王」を分離し、神だけが残ったということなのでしょう。

明治初期は陰陽道(明治3年)と修験道が廃止(明治5年)となりました。日本の信仰の大きな転換点であり、当社の改称(明治7年)もその表れなのかもしれませんね。

wata

wata

アクセス

北関東自動車道の桜川筑西ICを下りて約20分。道の駅グランテラス筑西からだと約10分です。

最寄り駅は水戸線の川島駅。神社まで1kmほどなので徒歩もありではないでしょうか。

駐車場は。。境内の宮司さん宅に駐車可能と聞きますが、私は停めたことがありません。すぐ近くの稲荷神社(児童館と同じ敷地)が駐車しやすいのであわせて参拝してはいかがでしょうか。

| 名称 | 山倉神社 |

| 住所 | 茨城県筑西市小川1528 |

| 駐車場 | 不明 |

| Webサイト | 不明 |

鳥居

神社の出入り口といえば鳥居!

しかし、よく見るとなんかちがーう。屋根があるし、壁と繋がっています。冠木門かと思いましたが、屋根があって足が四本ですから四脚門でしょうか。お寺ではよく目にする形ですね。

手前にはこんな石柱がありました。「山倉大神講社分社」と読めますね。講社というのは信仰者のコミュニティー。江戸時代に先達などと呼ばれる修験者が各地に信仰を広め講ができたといわれます。

講は世間話や問題の話し合いなども行われたので、必ずしも宗教性が強い集まりとはいえません。娯楽的な要素も充分に含んでいたかと思います。

wata

wata

しだれ桜と神楽殿

境内はあまり広くありませんが、見どころはいくつもあります。

参道の右手には巨大なしだれ桜。高さの割に幹はまだ細いので樹齢は若いようです。ソメイヨシノより少し早く開花しますので3月下旬が見頃でしょうか。

その反対側に位置するのが神楽殿。こちらはで毎年11月26日の秋の例大祭「山倉さんの秋まつり」で神楽が奉納されます。

2020年はコロナ禍であっても開催されました。人々の心の支えですからなによりです。「かわしまconnect」にその時のお写真があるのでぜひご覧ください。

ところで、本営の山倉大神によると護符に鮭を用いるのは「災いをサケる」意味があるのだとか。まつりの時期に鮭が遡上するのも関係しているのでしょう。

当社も偶然なのか東西に勤行川と鬼怒川が流れており、秋には鮭の遡上が見られます。稲荷神社の狐が収穫の時期に現れる縁起物とされているように、例祭に合わせて現れる鮭は神獣扱いなのかもしれませんね!

社殿

当社の最大の特徴は拝殿にあるのではないでしょうか。比較的新しい社殿ですよね。以前は寄棟造だったのでこだわりのモデルチェンジ!?

神明造に見えますが、拝殿と本殿が別なのでちょっと違うかも。雪が降る地域には多いそうですが、茨城ではレアですよね〜

ガラス張りの拝殿はたくさんの日が差し込んでいて非常に明るく、従来の社殿のイメージとずいぶん違うかと思います。ちなみに御朱印はこの拝殿で書いていただけます。

本殿は覆屋に囲まれています。覆屋を作ったということは古い本殿を保護する目的とも考えられますね。本殿が残っているなら。。うーん、覗いてみたい。

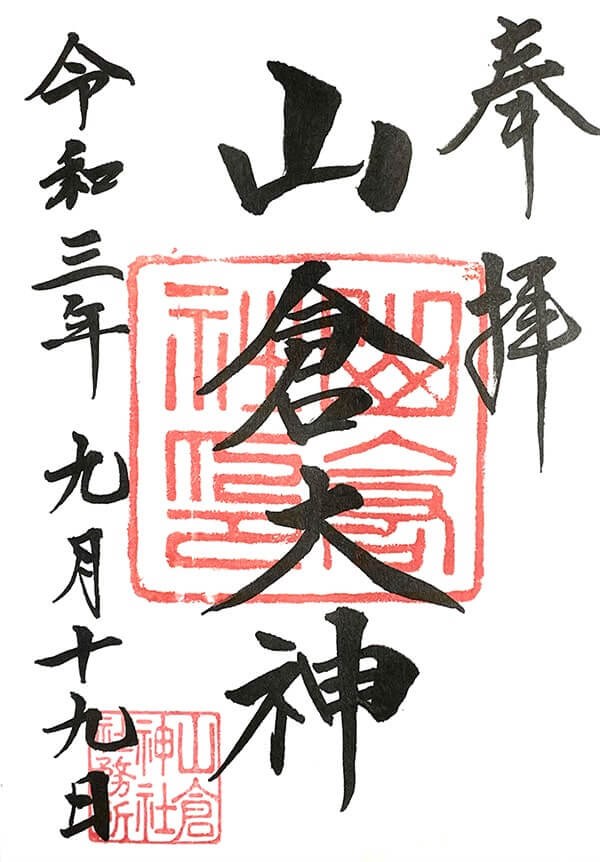

御朱印

山倉神社の御朱印です。「大神」は本営の社号と同じですね!

拝殿右手に授与所がありますが、ふだんは不在なのでインターホンかお電話でお声掛けしていただくことになるかと思います。

・千葉県の本営から分霊して創建。もとは鈴木家の氏神だった

・護符の人気により崇敬者が広がったといわれる

・御朱印は拝殿右手の授与所でいただける。不在の場合はインターホンかお電話から訪ねてください

茨城県神社誌|茨城県神社庁

記事は筆者の主観が多分に含まれております。

誤解や情報が古くなっている場合があることをご了承ください。