wata

wata

鳥って神話や伝説よ〜く登場しますよね。空を飛べるというのは昔の人にとって魔法のようだったかもしれません。

神社には鳥居がありますし、鳥の名前のついた神様もいます。神武東征の神話に出てくる八咫烏は勝利の女神さながらでした。サッカー日本代表のシンボルも八咫烏ですね。

この記事ではそんな鳥にゆかりの深い那珂市の鷲神社をご紹介します。ちょっとマニアックな境内社の天狗伝説もありますよ!

当地にそびえる90丈の松の大樹に毎年一大鉅鳥が西南の方角から白幣を口に加えて飛来していた。里人がこれを占いにより武州日鷲と知り奉斎した

額田の領主・小野崎昭道が、飯田村の掛札高房を攻略した際に社殿焼失。村人と高房は協力して資材調達の上再建

別当宥善の家の火災の際に社殿類焼。所蔵の証文・明神記録及び旧記村里の古書などをすべて焼失

堤の造営により現在の神域となる

一の鳥居建立

ご祭神は天日鷲命です。由緒には「「武州日鷲」とありますので、浅草の鷲神社と同じご祭神ということなのでしょう。

「一大鉅鳥」の意味をそのまま受け取ると「一羽の巨大な鳥」かと思います。鷲神社は「おおとりさん」と呼ばれるのですが、ざっくりしているようで意外と由緒に忠実なのかもしれませんね。

ちなみに茨城県神社誌だと神人は鳥を「武尊神である」としました。字面からすると日本武尊をイメージしますよね。浅草の鷲神社は日本武尊も併せてお祀りしていますのでなにか関係があるかもしれません。それにこちらの境内社には。。

wata

wata

アクセス

鷲神社は那珂市の鴻巣に鎮座しています。常磐自動車道の那珂ICを下りて10分ほど。

最寄りICは常磐道の那珂IC。下りて約15分ほど。日本一の毘沙門天がある一乗院から車で2分といったところです。

駐車場は境内の隣を走る315号の向かいです。

写真の左が神社の鳥居、中央の道路が315号、右の車両が停まっている場所が駐車場です。

最寄り駅は水郡線の常陸鴻巣駅です。駅から800mほどなので徒歩でも参拝できると思います。

| 名称 | 鷲神社 |

| 住所 | 茨城県那珂市鴻巣1509 |

| 駐車場 | あり |

| Webサイト | 茨城県神社庁 |

鳥居

平成7年(1995年)に建立された両部鳥居です。

比較的新しい鳥居なのでまだ明るい色合いできれいですね。手前に長い鉄の棒が石柱に挟まれるのがわかるでしょうか。おまつりのとき棒にのぼり旗を掲げて使用します。

山桜と上溝桜

決して長くはない参道ですが、見どころはいくつも。春になればなんといっても山桜です。参道の方にやや傾き参拝者にアピールしているかのよう。柵でしっかりと保護されているので気が付かれる方も多いことでしょう。

なお、ここから先は桜のご紹介となるので、写真を4月上旬のものと差し替えてあります。

木全体が一色に染まるソメイヨシノは魅力的ではありますが、このように白と赤茶の入り交じった色合いも素敵だと思いませんか。古代の人々が目にしたありのままの姿をわたしたちも見ているわけです。

その先、右手に見える巨木が上溝桜です。とても背が高いので杉やけやきかと思っちゃいました。樹齢約200年、樹高は18mにもなる巨木で市指定の天然記念物です。

上溝桜は天皇が即位して初めての新嘗祭(大嘗祭)で占いに用いられる神秘的な桜です。ソメイヨシノや山桜のような花びらはなくブラシのような形に変化して開花するんです。

上の写真はまだ蕾ですね。これからブラシ型になって開花します。同じ桜でも、ずいぶん違いますよね。

上溝桜が重要な占いに用いられるのかはじつに興味深いところ。たしかに『古事記』の天の岩戸神話でも天児屋根命と布刀玉命が「ハハカ(上溝桜の別名)」で占いをしています。

ハハカには「朱桜」の文字があてられていることからも桜の仲間に違いありません。それにしても「朱」の字は気になりますね。木だけに。上溝桜の花色は白や緑であって、山桜のような赤い要素は見られないのに。

これはわたしの勝手な憶測ですが、朱は上溝桜の赤くて丸い果実に由来するのではないでしょうか。桜は開花後に果実(広い意味でのさくらんぼ)をつけるものですが、上溝桜はその量が際立っているので赤さも目立ちます。

そして赤といえば、『古事記』では八俣の大蛇の目の色とされています。正確には「赤かがちの如く」と表現され、赤かがちは今でいう「ホウズキ」のことです。蛇の目は赤い植物に例えられているのです。

ところで、『古事記』や『日本書紀』と並ぶ日本神話の古典に『古語拾遺』があります。斎部(忌部)氏の長老が祭祀の乱れを嘆いて古来の伝承を記したそれには、大蛇の古語を「ハハ」としてあるんですよね。

こうした情報を組み合わせると、上溝桜は高木に育ち、赤くて丸い実をつけることから古代の日本人は蛇の化身と見たのではないかと思います。だから「ハハカ」とか「ハハキ」と呼んだのではないでしょうか。

話が難しくなるので省略しますが、古代の蛇は占いに用いられた可能性があります。少なくとも強力な呪力を持つとされていたことはたしかで、それは『常陸国風土記』の那賀郡の条にある晡時臥山の伝説にも見られます。

ちなみに鷲神社の天然記念物は上溝桜と御神木の杉です。杉は樹齢約500年。樹高約33mと桜の2倍近いサイズ。御神木とされています。社殿右手の立て札のそばにある大木がそれです。

wata

wata

筆塚

手水舎の隣にある巨石にあるのは「筆霊」でしょうか。あとにご紹介する扁額と同様に篆書体で書かれているので「筆」しか分からない。石碑に「わが筆の霊」とあるのでたぶん合っています。いわゆる筆塚ですね。

その後ろの建立の記とある別の石碑が立てられていました。それによると昨今の教育の問題を憂い、日本人の精神文化を象徴する筆の慰霊をすることで本来の日本人の姿を取り戻したいというようなことでした。

珍しいことは間違いありませんが、別の場所でなんどか目にしたことがあります。筆の調達がままならなかった時代は、無駄遣いできない意識から勉学により集中していたのではと思います。

拝殿

入母屋造の拝殿です。由緒にある通り、社殿はたびたび火災によって消失していますが、それ以降のことはちゃんと記録が残っているようです。

元禄11年(東山天皇1698年)拝殿を造営し、享保5年(中御門天皇1720年)新に本殿を造営。記録帳によると安政2年(孝明天皇1858年)拝殿を改築し社地の周りに堤を築き現在の神域となる。明治45年(明治天 皇1912年)村社となり大正4年(大正天皇1915 年)拝殿浜縁を増築し昭和30年拝殿を銅板に葺替える。 昭和43年幣殿を改築神饌所を営む。

鷲神社/茨城県神社庁

これによると拝殿は150年、本殿は300年ほどの歴史ということでしょうか。うーん、すごい。

ものすごく独特な書体で書かれた扁額。篆書体で「鷲大明神」です。鮮やかな緑色をしていますが、おそらく銅板なので錆びたのでしょう。このサビを緑青というそうです。

神仏習合時代の名称ですから短く見積もっても明治初期に造られたのでは、と思います。江戸時代に別当があったことは由緒にありました。

本殿

玉垣がガッチリしているので本殿はよく見えません。。一間流造で千木は外削ぎ、鰹木は1本、左三つ巴の神紋が見えますね。

前後の屋根のつなぎ目の部分。これは妻飾りにあたるでしょうか。尾が何本も見える鳳凰らしき彫刻が彫られています。本殿は木々に囲まれた暗い場所にあるので肉眼でこれを見るのはちょっと難しい。

正面には玉をくわえた立派な龍。社殿彫刻といえばこの鳳凰と龍は欠かせません。あとは木鼻の獅子ですね。

鎮守の森にひっそりと、という感じでいつも同じような雰囲気です。開発が進み、境内周辺には田畑や道路ができましたがここだけは変わらず。

変わらずいられることは平和の象徴なので願わくばこのまま鴻巣の地で穏やかに時間を過ごしてほしいものです♪

古峯神社

参拝したら注目していただきたい境内社が古峯神社です。315号線側の鳥居周辺に鎮座しています。

古峯神社のご祭神は日本武尊ですが。。じつは栃木県鹿沼市の古峰ヶ原からやってきた天狗もお祀りしています。祠にいつも赤い天狗のお面が置かれているのはご祭神だからです。

なぜ天狗なのでしょうか。それはいまから1200年も前、落雷や”ひょう”で不作となった鴻巣の地を古峰ヶ原の天狗が救ったという伝説があるためでしょう。

詳細は那珂町教育委員会が制作した『那珂町の民話』に掲載されていましたので興味のある方は図書館などでご覧ください。

wata

wata

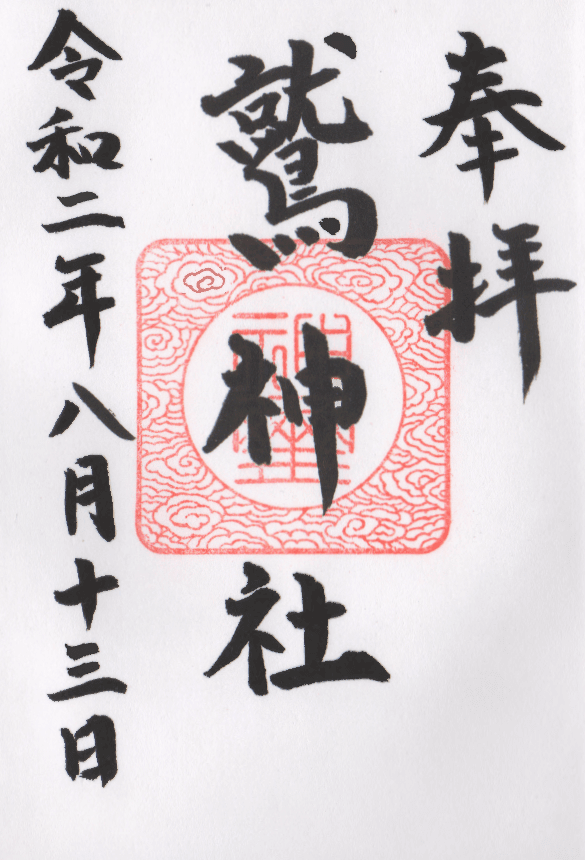

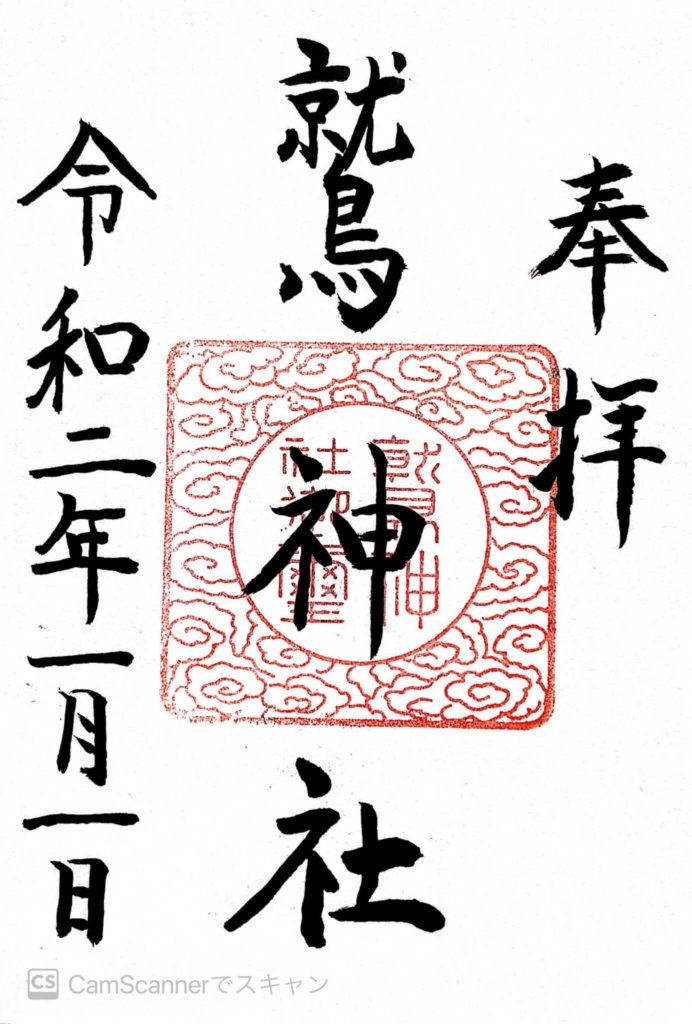

御朱印

鷲神社の御朱印です。2種類は書き手と印(神璽印と社名印)が違うためです。状況によってどちらかをいただけます。

社名印の御朱印は神社を案内してくださったりんさんからご提供いただきました。ありがとうございます♪

お正月や例祭の日であれば境内の社務所でいただけると思いますが、通常はすぐ近くの宮司宅(社務所兼)でいただきます。訪問する際にはお電話してからどうぞ。

電話番号は県神社庁の記事から確認できます。

・ご祭神は天日鷲命。武州(東京)方面からやってきたと伝えられる

・境内社の古峰神社は鴻巣を救った天狗も祀る

・御朱印は宮司宅(社務所兼)でいただける

参考文献

茨城県神社誌/茨城県神社庁

那珂町の民話/編:那珂町教育委員会

記事は筆者の主観が多分に含まれております。

誤解や情報が古くなっている場合があることをご了承ください。