wata

wata

笠間の神社といえば、まっさきに笠間稲荷が思い浮かぶのですが、じつはすぐ近くに興味深い別の神社があるのです。充分徒歩で行ける距離なので、ぜひあわせて参拝してみてください!

というわけで、今回は笠間市の三所神社についてシェアします。笠間の総鎮守、笠間藩の崇敬も篤かった由緒ある神社です♪

由緒

三穂津姫神を奉斎

宇都宮城主・藤原朝綱の次男藤原時朝(笠間時朝)、笠間城主として移住の際に卜定により当地を神域に定め、宇都宮二荒山大明神の分霊を鎮祭。

本殿に大国主命、左脇宮に事代主命、右脇宮に美保津姫命と建御名方命を祀り、三社大明神と尊称。

*境内で配布されるパンフレットによる

*「日本遺産かさましこ~兄弟産地が紡ぐ“焼き物語”~」では建長2年(1250年)に創建という。時朝の年齢を考慮するとそちらが正確か。

城主・藤原綱久、社殿を大修復

城主・藤原綱久、社殿の修復を記念して四神旗を寄進

笠間高広、柿本人麻呂の画像を寄進

石井村から遷座した八坂神社を境内に仮祭祀

境内に仮祭祀された八坂神社を現在地に遷座

城主・本庄宗資、社殿を修復

火災により社殿焼失

城主・牧野貞幹、社殿を再建。

本殿三社を一社とし内陣に三柱の神を祀り三所大明神と改称。

主祭神は大国主大神(大国さま)と事代主大神(えびすさま)、合祀神は建御名方大神と三穂津姫大神です。主祭神は室町期に七福神として知られるようになったおめでたい神様です。

時朝が分霊した宇都宮二荒山大明神は式内社の二荒山神社のことでしょう。たしかに同社では大国主命と事代主命を祭神としています。ただし、相殿神として。

では、二荒山神社の主祭神はというと崇神天皇の皇子である豊城入彦命です。命は東国(下野国)へ派遣されるにあたり国土開拓の神である三輪山の神を持ち込み常陸国にも影響を与えました。

それがどのような経路をたどったかと言うと、三輪山の麓から東山道を通って毛野(群馬・栃木県)へ。そこから那須地方に伝わり那珂川を経由して常陸国です。

そのため那珂川沿いに大国主(別名多数)や関係の深い少彦名や事代主を祀る神社が多いのです。那珂川沿いの旧美和村(常陸大宮市)の村名も三輪に由来するといわれます。このあたりは志田諄一さんが『常陸五山の山岳信仰』で述べています。

そこで少し疑問なのが、「大国主の信仰は果たして時朝の時代にはじまるのか」です。三所神社から那珂川までは20kmほど離れているものの、常陸国の大物主信仰は10世紀の式内社の頃から見えます。大洗磯前神社や阿波山上神社などですね。そこから広まった可能性もあるのかなと思います。

いずれにせよ、大国主命と常陸国は古くから縁があり、時朝が信仰したことも間違いないでしょうからこの地にとって重要な神社です。大切にしたいですね。

wata

wata

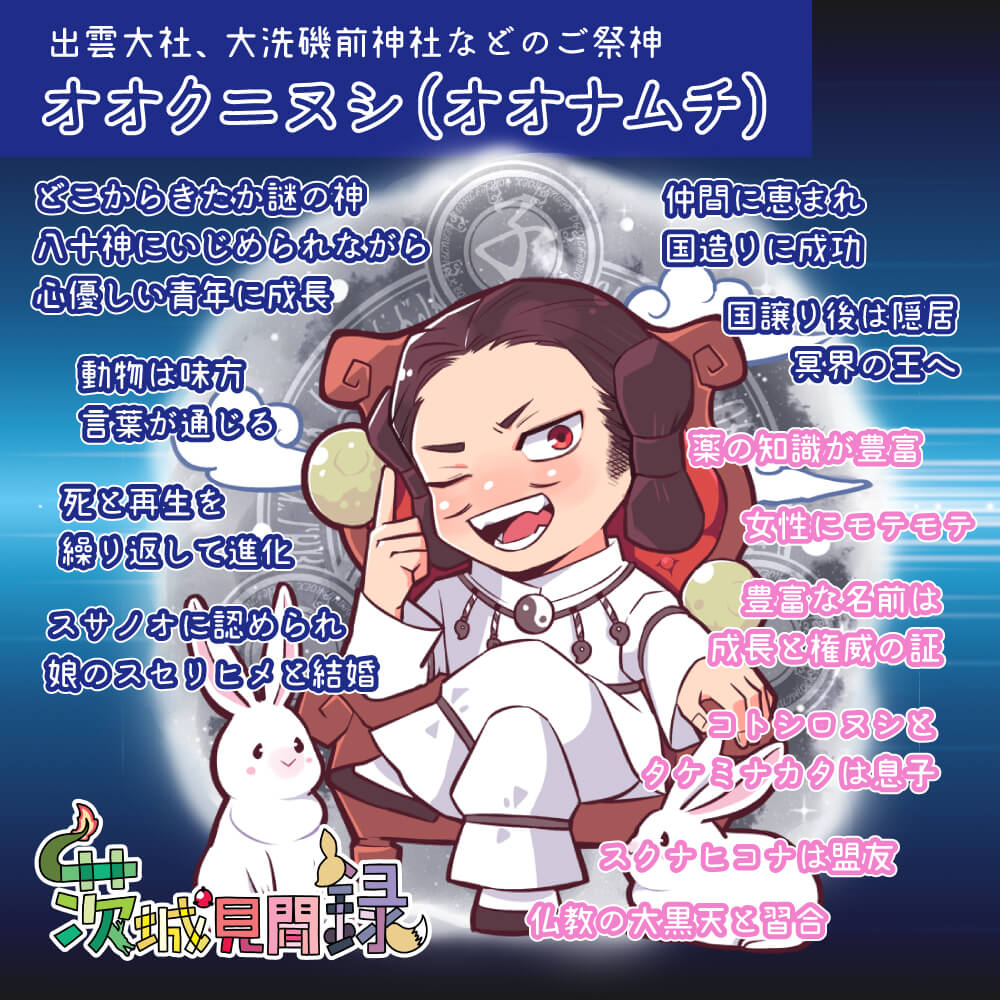

『記紀』の大国主についてはこちら

アクセス

常磐道の友部ICを下りて約10分。北関東自動車道の笠間西ICを下りても同じくらいです。

駐車場は一の鳥居をくぐった先にあります。お正月だと誘導員がいて、小山の上の駐車場(社殿隣)まで登れます。

笠間稲荷のすぐ近くなのであわせて参拝するのもいいですよ!

| 名称 | 三所神社 |

| 住所 | 茨城県笠間市353 |

| 駐車場 | あり |

| Webサイト | 公式サイト |

鳥居

鳥居は車でくぐれます。通常はこの先の左右に駐車場があります。

笠間稲荷もそうですが、町中の神社というのは商業を盛んにした雰囲気があっていいですね。県内だと鎮守の森とセットの場合が多いので新鮮です。

社殿は石段の先です。かなりしっかりとした舗装がされていて安全です。勾配もきつくありません。

少し直進してまた石段。石段の手前は車道です。お正月はここを通り社殿まで一気に行けます。すれ違えないので誘導なしでは登れませんよ。

登りきると大国さまとえびすさまがお出迎え。主祭神の七福神姿ですね。七福神は基本的に神仏習合なのですが、えびすさまだけは純粋な日本の神ということになっています。

ちなみに大国様(大黒様)は大国主と仏教の大黒天が習合した神です。大黒天は本来「大暗黒天」と申しまして、じつはヤバい神。名前が似ているからといってよく混ぜましたよね。

wata

wata

文政年間まであった旧一の鳥居は箱田赤坂下にあり、元〆の地名が現存しています。また、社殿まで4,000mもありました。

社殿

お正月なので社殿前に大きなテント。祈祷の受付と待機場所になっていました。

少し右に回り込んでみるとこんな感じ。拝殿の手前でお守りの頒布や御朱印の受付がありました。

中の様子はほとんど見えませんでしたが、境内には常に神職らしき方のお言葉が聞こえました(祝詞ではない)。何やら今年の意気込みのような内容。正月らしくていいではないですか。

文政5年(1822年)に牧野氏が再建した本殿です。千木が独特ですよね。一般的には左右に2つあるだけかと思います。やはり「三所」に由来するのでしょうか。

ところで、当社は三穂津姫命の創祀で始まり、この神は『日本書紀』にのみ記載されています。境内の立て札には同神を「大国さまの妻」としていますが、『日本書紀』には大物主神の妻とあります。

やはりこの地には二荒山神社の大国主より先に三輪山(大物主)の信仰があったのではないでしょうか。分霊を受け入れる土壌があったので総鎮守として信仰を集めたのではと思います。

三穂津姫命の存在は重要だったはずで、少々影が薄くなっているのが気がかりです。同じくらいスポットを充てていただきたいものですね。

貴重な社殿彫刻については「かしましこ」のYouTubeで見ることができます。社宝の四神旗や柿本人麻呂の画なども紹介されていて貴重です。ぜひご覧ください!

本殿彫刻の作者は不明ながら柱に「彫工 斤田金次郎守國」の銘が残っています。

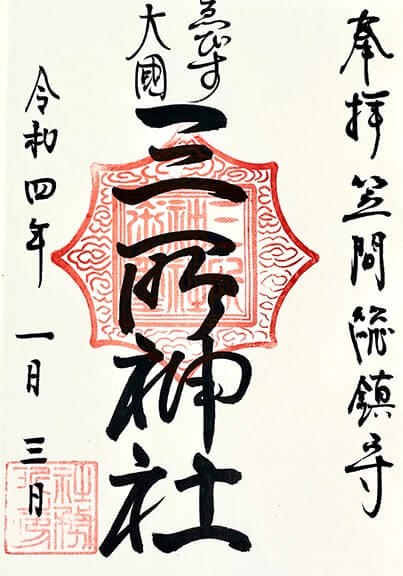

御朱印

三所神社の御朱印です。この日はお正月でしたので社殿でいただけました。

当社は八坂神社が兼務しておりますので、ふだん御朱印は八坂神社の社務所(笠間市笠間345)でいただけます。

八坂神社には駐車場がありますが、三所神社から歩いて5分ほどなのでウォーキングがてら徒歩で参拝するのもよいかと思います。

・三穂津姫命の創祀にはじまり、笠間時朝(笠間城主)が二荒山の二柱も祀る

・二荒山の信仰は三輪山から伝播したといわれる

・ふだん御朱印は八坂神社の社務所でいただける

茨城県神社誌|茨城県神社庁

茨城県の地名|平凡社

この記事で紹介した本はこちら

記事は筆者の主観が多分に含まれております。

誤解や情報が古くなっている場合があることをご了承ください。