wata

wata

- 由緒とご祭神

- アジサイの見頃

- 道鏡伝説について

- 御朱印のいただき方

隠れあじさいスポットこと小美玉市の竹原神社!

シーズンに入ったので足を運んできましたが。。先に申しますと見頃にはまだ早かったようです。でも、この神社には大変ユニークな由緒や不思議な伝説があって楽しめました♪

この記事ではあじさいの他に流れ着いたご祭神やアワアワ祇園、見事な桜や道鏡の伝説など竹原神社の魅力をたっぷりご紹介します!

竹原神社とは

ライブ準備中の境内

由緒

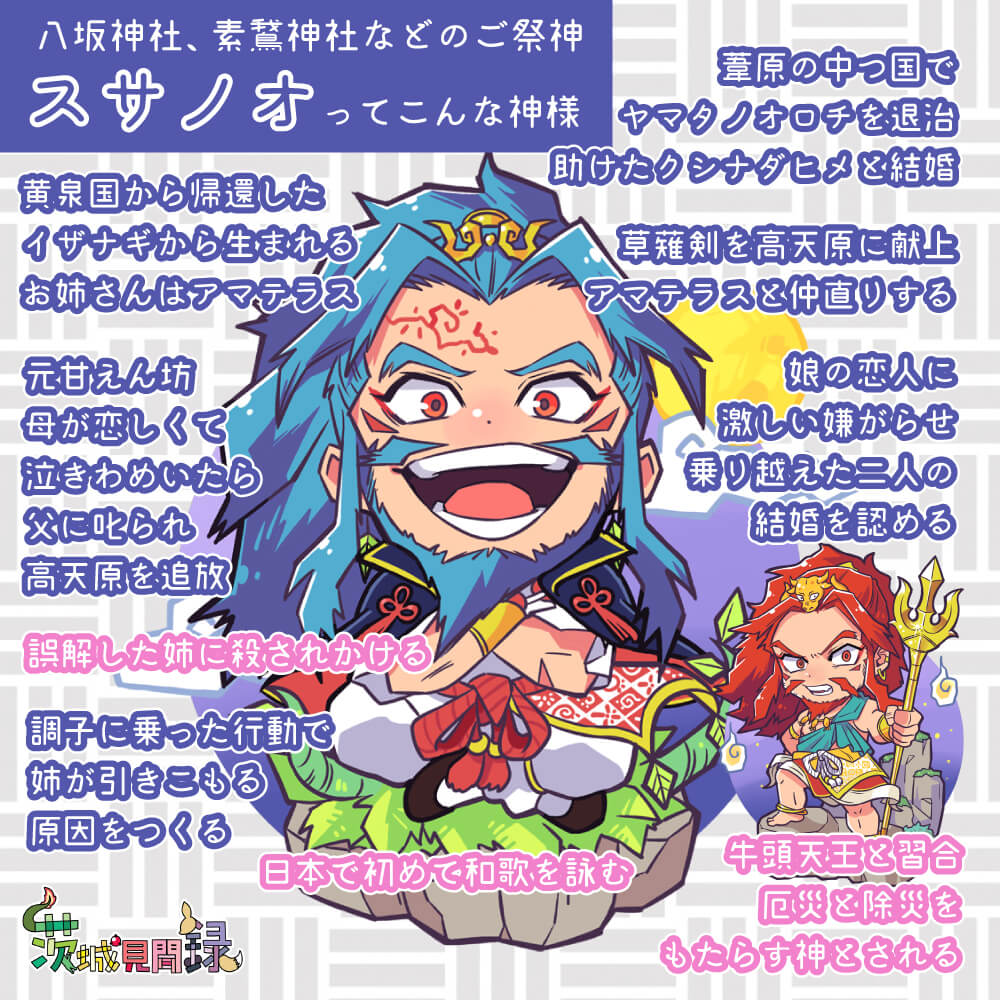

ご祭神は武甕槌命と素盞嗚命の二柱です。強そうなコンビですね!

なかなかユニークな由緒がありますので詳細をご紹介します。

正保二年(1645)美野里町大谷を中心に伝染病が流行し、「大谷村の牛頭天王が人を喰うからだ」とのうわさが広まった。そこで大谷村の人々が怒って、牛頭天王の御神体の金弊を大谷川に投げ捨てた。その金弊が流れ流れて二キロメートル下流の竹原村榎本に流れ着き、それを農夫が発見した。村長は、急いでその金弊を水中より引き上げ、神の怒りを恐れてきれいに洗い清め、なお焚き火を焚いて温め乾かして祠を建てて祀った。これが今の竹原神社といわれている。

由緒沿革/竹原神社

なにか不幸があったときに牛頭天王を川に流す風習は江戸時代からありました。わたしが住む土浦市の八坂神社(旧郷社)もつくばから流されたものといわれています。

神仏習合の時代の神(仏)は、強力な神徳がある代わりといってはなんですが、罰や不幸もあるんですよね。ちょっと厳しいほうがついてくる人多いのかな。。

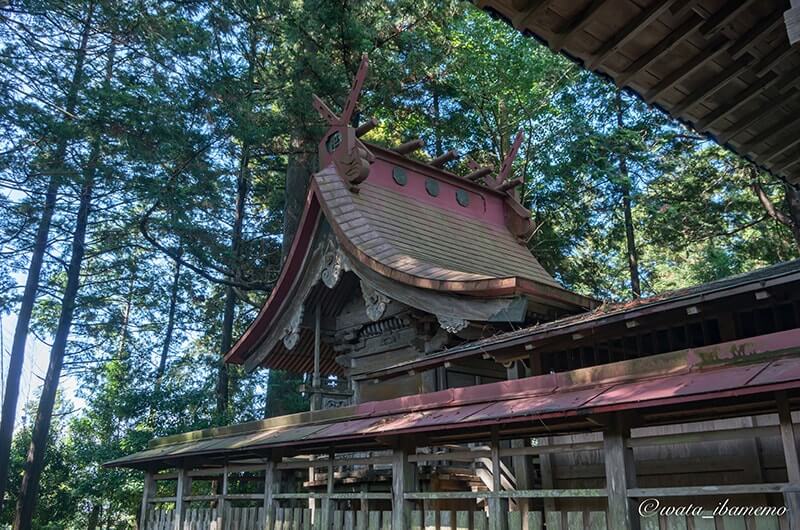

本殿

こちらは当社の本殿です。まだ薄っすらと朱色が残っているのがわかるでしょうか。稲荷神社や天満神社では珍しくありませんが、八坂神社では見たことがありません。

宝永5年(1708年)の石祠によると観音寺という寺が別当だったようです。まさかそれが道鏡の。。

本殿の「守山三つ葉葵」

見難くくてすみませんが、本殿の神紋をよく見ると「守山三つ葉葵」。水戸徳川家の分家である守山藩の家紋です。淵の部分が八角形なんですね。茨城では非常にレアだと思います。

仏教のシンボルのひとつである卍もありますし、神仏習合した本殿といえるでしょう。

牛頭天王の石祠

本殿のさらに後ろにある祠は牛頭天王をお祀りしています。非常に読みにくいのですが、おそらく天保期に勧請されたと彫られているようです。

別当 三光院 辨音?

勧請したのは「別當 三光院 辨音」でしょうか。社僧なのか寺号なのか、そして以前からここにあるのかも不明ながら約200年前に作られたことは確かなようです。

wata

wata

アクセス

比較的わかりやすい場所でして国道6号の竹原の交差点を西に曲がって数分です。石岡小美玉インターからだと10分ほどでしょうか。

| 名称 | 竹原神社 |

|---|---|

| 住所 | 茨城県小美玉市竹原2297 |

| 駐車場 | あり |

| Webサイト | 小美玉観光協会 |

アジサイまつり

鳥居

地元の方々にはおなじみの アジサイまつりに合わせてお参りしましたので、ご紹介します。

竹原神社は毎年6月上〜7月上旬にかけて60種類1400株のあじさいを楽しめます。例年の見頃は6月下旬です。期間中、1日だけ地元野菜などの販売や御朱印の発布が行われます。

アジサイまつりの境内

まつりは2019年で6回目。品種が多く、間近で楽しめるのが魅力ですね。広くない境内なのであじさいの密集感があります。

まつりの日、鳥居の正面にある駐車場が開放され、朝から多くの方々が訪れていました。

あじさい

ただ、今年(2019年)は竹原神社に限らず開花がイマイチです。例年より1週間以上も遅く、枯れた花も多いそうです。ちょっと残念。

原因としては昨年から極端に雨が少なく、5月もほとんど振らなかったためとか。

近年、極端な天候を目にすることが増えました。お寺や神社は植物を育てていることが多いので、心配な声をちらほらと聞こえます。

あじさいの手水舎

参道の右手にいくつもテントが建てられていました。野菜の他にはお漬物やドリンクの販売、あじさいの苗木のプレゼントなどなど。(先着200名)

あじさいの見どころは鳥居の両脇と社殿の裏手です。常磐百景からお写真をお借りしましたのでぜひご覧ください。

竹原神社のあじさい

見頃のあじさいと鳥居

弁天社とあじさい

とてもカラフルですよね。たくさんの種類を植えているのが特徴です。

アワアワ祇園

竹原神社の例祭といえばアワアワ祇園。毎年7月の第四土曜と日曜に開催されます。古くは旧暦の夏の「土用」にあわせて開かれる牛頭天王の祭りです。

神輿を完全公開(令和4年)

祭の日はもちろんお神輿が担がれますが、それ以外ではアジサイまつりでも拝観できます。高さ1.37m、同幅40cm、重量172.4kg。小さいながら石岡のおまつりで知られる常陸國總社宮のお神輿と作り方がまったく同じなのは兼務の関係でしょうか。ちなみに小美玉市(美野里町)指定の文化財です。

アワアワ。。変わった名前ですよね。寒くて鳥肌が立ち震えているという意味です。かつてご祭神を川から引き上げましたので、その際のようすを表しているのだとか。。「アワアワする」の起源ともなったそうですが、最近はあまり「アワアワ」が聞こえないとも。

例祭の境内

神社でいただいた由緒から一部抜粋します。

祭日の御浜下りでは若衆達が自分の口に手のひらを当て、アワアワと声を出しながら神輿に水をかけ、清める。その帰り、神輿渡御の際は各戸ごとに大東の小麦藁を燃やし、神輿はその中をもみ歩く。長い間水の中にいたので、さぞ寒かっただろうと、神意をなぐさめ奉る意味と考えられる

由緒沿革/竹原神社

祇園では神輿の他に「みろく」や「ささら」の神幸も見られます。ただ、令和5年に現地で見たところ「みろく」はありませんでした。古い「みろく」のお写真には五色の旗が見えるので五行説が意識されているように思います。

ささら

「ささら」は黒、青、赤色をしています。五気にすると水気、木気、火気ですね。ちなみに木気の色は青ですが、日本では緑です。中国の青は明るい緑なので、これがもし緑色をしても間違ではないんですよ。

神輿の渡御

祭りの2日目は午後6時頃に神社を出発して町内を回ります。数年ぶりとなったので気合十分ですね。当社に限らず祇園といえば担ぎてはみな白い衣装をまとった壮年の男です。それはなぜなのでしょう。

神輿の重さのせいかもしれませんが、わたしは男性でなくてはいけない呪術的な背景を考えます。当社は慣例を意識して祭りを続けていると思いますので、もうしばらく見学させていただけたら気づくかも。。

wata

wata

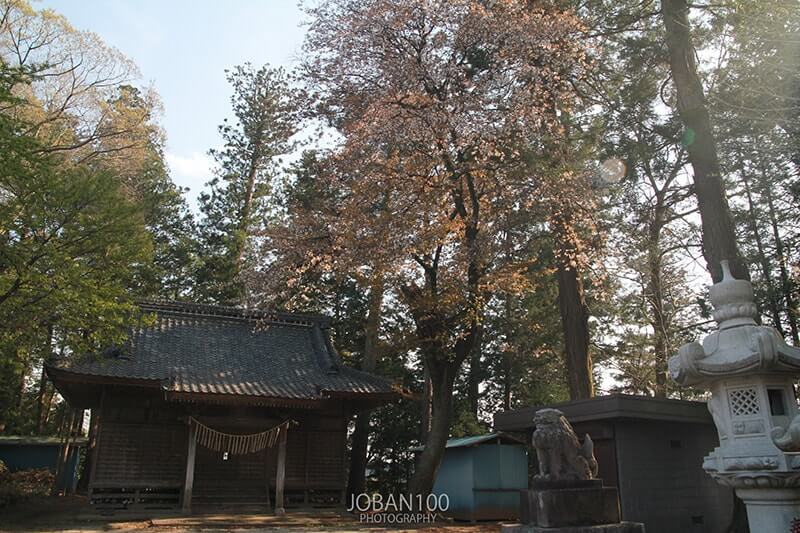

上溝桜と左近の桜

上溝桜

左近の桜

春になったら社殿の両脇にそびえる立派な桜を思い出してください。左が上溝桜、右が左近の桜です。開花の時期は4月でしたので、こちらも常磐百景のお写真をお借りしてご紹介します。

見頃の上溝桜

上溝桜は緑色でブラシのような形が特徴です。桜といえばピンク色ですからすごく珍しく感じますよね。

でも、歴史は非常に古くて大嘗祭(天皇が初めてご即位した年の新嘗祭)でも使用されます。今年はちょうど大嘗祭が執り行われますから感慨深いものがあります。

左近の桜(常磐百景)

左近の桜は皇居の桜と関係があるようです。古来からある種類で県内の神社の桜はほぼヤマザクラです。お寺だとしだれ桜と植え分けがされているんです。

さらに詳しいご説明はぜひ常磐百景でどうぞ!

- 【小美玉市】竹原神社の上溝桜|常磐百景

- 【小美玉市】竹原神社左近の桜|常磐百景

御朱印

竹原神社の御朱印

竹原神社の御朱印です。1年で1日だけのアジサイまつり限定の御朱印です。常陸國總社宮で事前に書いてくださっているのだとか。ありがたいですね!

令和4年の御朱印

こちらが令和4年バージョン。当社の御朱印は非常に人気があるらしくデザインにもこだわるようになったのだとか。社号はコピーではなく一枚ずつ手書きしているそうです。

令和5年の例祭の御朱印は常陸國總社宮でも頒布しております。ただし、例祭のある7月限定です。

道鏡の伝説

竹原神社と周辺に道鏡の伝説でも知られています。いや、知られていないかも。

道鏡は日本史の授業でも習いますよね。奈良時代の僧侶で天皇の位に肉薄しました。問題は皇族ですらなかったことなんですが。。

その道鏡が竹原にやってきたという伝説があるんです。道鏡は色々あって下野(いまの栃木県)に流されたんですが、竹原のある男がお迎えしました。

男は訴訟のことで上京し、道鏡の弟・弓削浄人に仕えていました。そのことが道鏡の耳に入って裁判で有利になったとか。。

道鏡は竹原の村民に法王として歓迎され、居住地は弓削と呼ばれるようになりました。

丁重にもてなされた道鏡は居住地の近くに考謙宮を建立、なくなるまでの三年間毎日お供え物をささげて祈ったそうです。

さらに竹原神社にはこのときの道鏡が持っていた鏡、玉、剣が納められたといわれます。天皇の形見というからスゴイです。

道鏡亡き後、弓削山観音寺が建てられたといいますが、そこまでは確認できませんでした。。

道鏡を奉る道鏡法皇祠は神社東の椿山稲荷神社に。神社西には孝謙天皇宮があって、2箇所は向かうように立っています。面白いですね!

wata

wata

まとめ

この記事のまとめ

- ご祭神はタケミカヅチとスサノオ。明治に合併して竹原神社と称した

- アジサイの見頃は6月上旬〜7月上旬。アジサイまつりが開催される

- 道鏡の宝が社宝となっているといわれる

- 御朱印はアジサイまつりでいただける

いばらきのむかし話/編:藤田稔

美野里町史/美野里町史編さん委員会

この記事で紹介した本はこちら

wataがいま読んでいる本

マンガで『古事記』を学びたい方向け

神社巡りの初心者におすすめ

記事は筆者の主観が多分に含まれております。

誤解や情報が古くなっている場合があることをご了承ください。