wata

wata

蚕養神社の謎に迫ります!日立市の蚕養神社といえば、マニアにはおなじみの金色姫伝説があります。伝説については以前つくばと神栖を調べたときに詳しくご紹介しました。

日立はそれと別に興味深い内容が秘められているようです。どうやら土地の『大明神』と関係しているようなんですよね。この記事では日立市の蚕養神社のご祭神について詳しくご紹介します。ぜひお楽しみください!

由緒と『金色姫伝説』

2月初午、蚕養浜東沖において蚕型を発見。発見者は山に祠を建て蚕養大明神、蚕養嶺地主神と尊崇した。

日本武尊、東征の折に豊浦(当地)に上陸、蝦夷討伐の戦勝祈願をしたことにより戦わずにして勝利する。

その帰路、当社に神領八十束部、摂社あて五束部の寄進をした。

徳川光圀、常陸国の式外社三十五社の一に列した。除地六石四斗九升余。

社号を現社号に改める

6月、祭神二柱を合祀

日立空襲により社記が消失する

ご祭神は椎産霊命、宇気母智命、事代主命の三柱です。『茨城県神社誌』によると、ワクムスビとコトシロヌシは大正期の合祀の際に祭神に加わりました。また、ウケモチの当初の尊称は蚕養大明神です。

上記の由緒は『茨城県神社誌』を元にしました。境内の立て札にも以下のように同様の記述があるので抜粋してご紹介します。

縁起

その昔稚産霊命が、人皇第七代孝霊天皇の御代五年辛巳春二月初午の日に、蠶養浜東沖磯の上に御神影を現わされて、まことに貴いありがたい御神のお告げがありました。そこで当時の里人達は社を神路の森の、上子山に建てて、日本最初蠶養の祖神として敬い奉ってきました。その浦を豊浦の水門といい、尊神の現れなされた所を蠶養浜といいます。

立て札では当初からお祀りしていたののはワクムスビです。ウケモチはワクムスビの御子神にして身体から蚕を生じさせた神話があると紹介しています。あくまでワクムスビ重視なのですね。

孝霊天皇の御代五年を西暦に換算すると紀元前286年です。卑弥呼の時代より数百年前に記紀神話の神号があったというのはちょっと考えにくいところではあります。

ちなみに、江戸時代、「孝霊天皇5年」は富士山が誕生した年とされていたようです。なぜ富士山が出てくるのかは、わたしにもよく分かりませんが、これは民話として知られる金色姫伝説との関係が考えられます。

伝説は茨城県の日立市、つくば市、神栖市の三か所が縁の地とされています。金色姫が常陸国の「豊浦」という地に姫が漂着したとあるので同地名を含む養蚕が盛んな地域が謳っているのかもしれません。

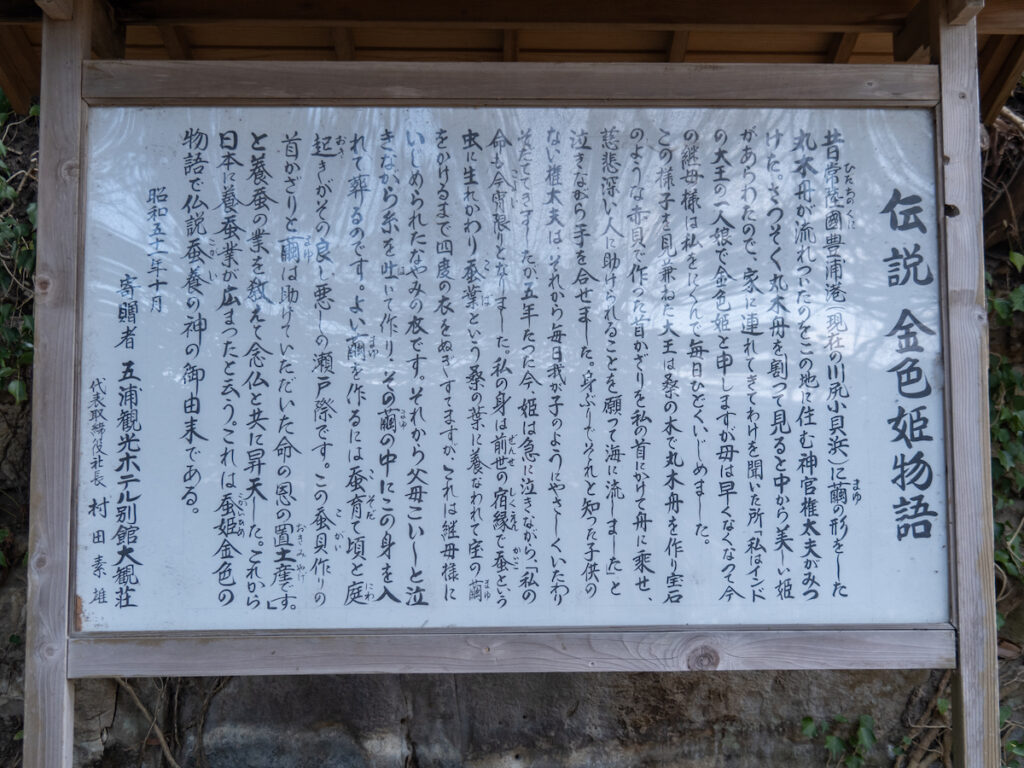

当社を語るうえで欠かせない伝説ですので、境内の立て札からご紹介します。

昔常陸国豊浦港(現在の川尻小貝浜)に繭の形をした丸木舟が流れついたのをこの地に住む神宮権太夫が見つけた。

さっそく丸木舟を割ってみると中から美しい姫があらわれたので、家につれてきてわけをきいた所、「私はインドの大王の一人娘で、金色姫と申しますが、母は早くなくなって今の継母様は私をにくんでひどくいじめました。

この様子を見かねた大王は桑の木で丸木舟を作り宝石のような赤貝で作った首かざりを私の首にかけて舟に乘せ、慈悲深い人に助けられることを願って海に流しました。」と泣きながら手を合わせました。

身ぶりでそれと知った権太夫は、それから毎日我が子のようにやさしくいたわり、そだてていき ましたが、五年たった今、姫は急に泣きながら、「私の命も今宵限りとなりました。私の身は前世の宿縁で蚕という虫に生れかわり、蚕葉という桑の葉に養われ て宝の繭をかけるまで四度の衣をぬぎすてますが、これは継母様にいじめられたなやみの衣です。

それから父母こいしと泣きながら糸を吐いて作り、その繭の中にこの身を入れて葬るのです。よい繭を作るには蚕育て頃と庭起きがその良し悪しの瀬戸際です。この蚕貝作りの首かざりと繭は助けていただいた命の恩の置土産です。」と養蚕の業を教えて念仏とともに昇天した。

これから日本に養蚕業が広まったという。

これは蚕姫金色の物語で仏説蚕養の御由来である。金色姫物語 伝説

昭和五十一年十月

寄贈者 五浦観光ホテル別館大観荘

代表取締役社長 村田素雄

この金色姫伝説を詳しく見ていくと、じつは富士山との関係が導き出され、当社創建の真相もまた見えてくるのではと思います。この辺りは歴史とはいえませんが、探偵気分で楽しめて面白いところです。

蚕養神社はたびたび火災に遭っており、加えて1945年(昭和20年)の日立空襲によって神社録などの社記が焼失しています。そのため詳しい歴史はよくわかりません。頼りは水戸藩神社録と開基帳、茨城県神社誌です。

茨城県神社誌は前述の通り極端なのでさておき、創建について水戸藩神社録は1513年(永正10年)。開基帳では不詳となっています。とはいえ、江戸時代以降についてはほぼ正確といってよいのでしょう。

養蚕関係の神社の縁日は「午」にちなむことが多く、当社も例外ではありません。創建は初午、例祭は午の月(旧暦5月14日)となっています。

アクセス

| 名称 | 蚕養神社 |

| 住所 | 茨城県日立市川尻町2377 |

| 駐車場 | あり |

| Webサイト | なし |

鳥居

蚕養神社は日立市の川尻町の高台に鎮座しております。社殿を見たことのある方は少ないかと思いますが、鳥居は国道6号沿いにありますから、これを見たことのある方は多いはず。

また、神社の南側には海水浴場として知られる川尻海岸があります。北の小貝ヶ浜とあわせて夏には多くの方々が集まる観光地ですね。

ちなみに小貝ヶ浜に打ち上げられる「サンショウガイ」は金色姫からの贈り物という伝説があります。「小貝」も「蚕飼」や「蚕養」に通じているといわれているのです。面白いですよね。(参考:日立市公式サイト)

当社に車でお越しになる場合は鳥居の左手に駐車スペースが用意されているのでご安心ください。敷地の建物は蚕養神社と館山神社(道路挟んで向かい)の社務所となっております。

鳥居の左側に写っている建物は神輿殿。

参道の石段

鳥居は先は海に向かうように進んでいきます。側溝など割とよく整備されているのは参拝者が意外と多いせいかもしれません。養蚕関係の神社は不思議と県外から来る場合が少なくありません。

当社もかつては福島、栃木、長野などの参拝者が多かったとのこと。これは蚕影神社も同様です。蚕影の場合は境内の額殿に各地域から奉納された額があるので分かります。当社にもそうした額があるなら見てみたい。

前述の石段の先には太平洋が広がっています。そして今度は折り返すように西向きの石段を登ります。つまり社殿は東を向いているのです。海沿いの神社ではよくあることですね。

さて、このように神社は意図的に高地に建てられているのはどういうことでしょうか。当社に限ったことではありませんが、尊いものは高い場所がふさわしいとする古来からの考え方があったのでしょう。

そして日本でもっとも高い場所といえば富士山。当社が富士山の縁起と同じ孝霊天皇5年に創建したというのは、当地を富士に並ぶ聖地とする意識が強かったからではないかと思います。

ところで、金色姫伝説をさかのぼると室町期に成立した御伽草子『戒言』にたどり着きます。同書のラストシーンには姫が欽明天皇の娘として生まれ変わって筑波山に渡った後、富士山に鎮座する記述が見えます。

拝殿

蚕養神社の拝殿は破風付きの入母屋造。ちょっぴりリッチな造りですね。2019年に訪ねたときと違って基礎の辺りが修繕されたようです。他の社殿には見られない支えがありますし、かなり不安定だったのかも。

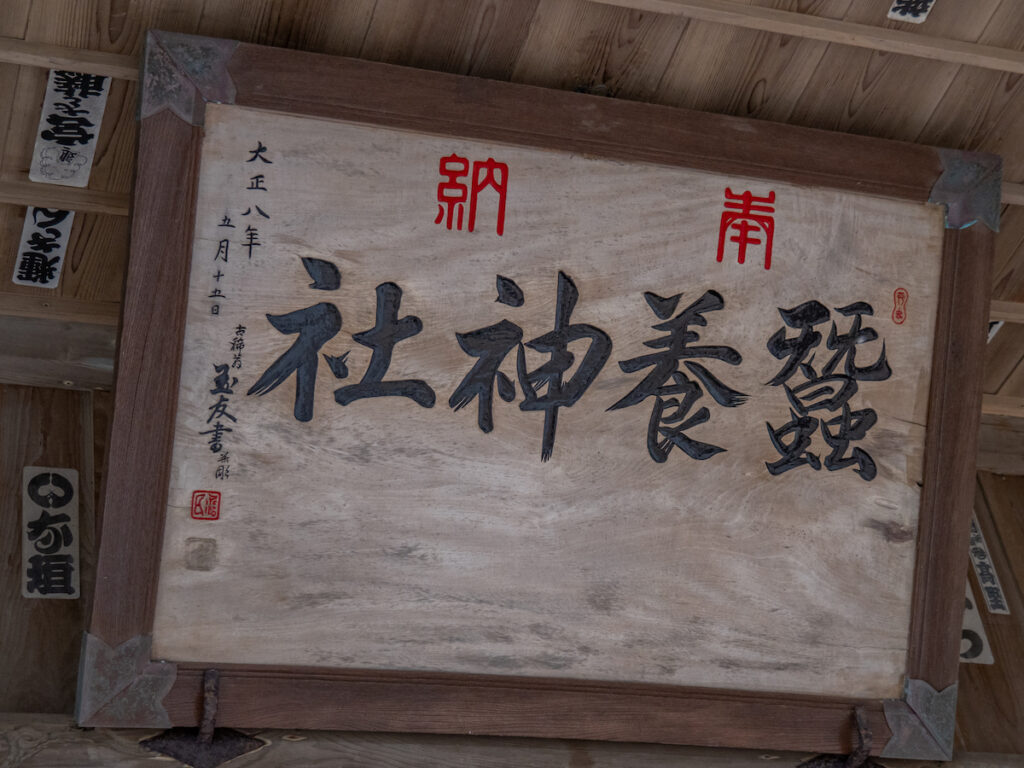

大正8年に古希(70歳)を記念して奉納された扁額です。昔はこうした奉納や寄進はよくあることでしたが、近年ではめったに見かけません。あったとしても集団でのことではないでしょうか。

少し気になったのは拝殿屋根のこちらの紋。わたしには菊水の紋に見えるのですが。。菊水は南朝の武将である楠木正成の紋として有名です。楠公といえば光圀公もお気に入りの忠臣として知られています。

もしかしたらそれを知っている方が意図的に紋をあしらったのでしょうか。じつは当社は水戸藩が開基朝作成のために由緒を調査した際に「於岐津説神社」と称し、御祭神を宇気母智命としました。

於岐都説神社は『三代実録』にある現在の息栖神社の社号です。同社は東国三社に数えられる由緒ある神社であり、御祭神は航海の守護神とされています。つまり決して養蚕の神を連想させる神社ではありません。

しかしどうも水戸藩の調査前までは蚕養大明神、つまり『茨城県神社誌』の通りに称していたらしく、調査にあわせて社号や神号を代えているようなのです。それはおそらく。。

水戸藩の調査は実際にはそれだけにとどまらず、「淫祠」とされれば取り潰しの可能性がありました。よく知られているのは八幡神社ですね。それを恐れて一時しのぎで体裁を整えた一環としてこの紋が出たのかもしれません。

本殿はやや小ぶりの入母屋造。男千木に鰹木三本。左三つ巴の神紋がありました。羽目板や脇障子には特に装飾は見られません。ただ、向拝の両の柱は小さな獅子で飾られています。

本殿の妻飾りは玄武と鳳凰です。本殿を正面に見て右側の妻飾りが玄武、左が鳳凰です。前者は北方、後者は南方の守護神ですから東向きの本殿に合わせて飾られているわけです。

wata

wata

『常陸多賀史』(大正12年)によると当時の信徒は県内で862人、福島・長野・栃木の三県に1176人いました。『茨城県神社誌』(昭和48年)では氏子550戸となっています。

境内社:白山神社

『茨城県神社誌』に掲載されている当社の境内社は以下のとおりです。

曽保登神社:久延毘古命

大海津神社:大海津見命

秋葉神社:軻遇突智命

ところが、『日立の伝説』によれば、蚕養神社には同地にあった白山神社が遷座されたとのこと。もとは日立電線豊浦工場のがさやぶの中にあったのだとか。

写真は社殿の左側にあった祠です。他に見当たらなかったのでこれが白山神社でしょうか。祭神は不詳ですが、一般的に白山神社は日本書紀にだけ記載のあるククリヒメをお祀りしています。

ククリヒメはイザナギとイザナミの間に生まれた女神です。登場機会はわずか1回きり。しかしそこで両親の夫婦喧嘩を一言で仲裁する大活躍を見せています。

ククリヒメは仲直りや誤解を解く神ともいえそうです。先にご紹介した宇気母智命と合祀されているのが興味深いですよね。宇気母智命は誤解によって死んでしまいましたから。

白山神社と蚕の関係はハッキリしないものの、白山神社のご祭神が養蚕の神として信仰されていたことは事実。福島県の白山神社の由緒から引用します。

由緒

かつて福島市は生糸の交易で東北を代表する裕福な都市として知られ、日本銀行の支店が東北で最初に開設された場所でもあり、当社は古くから養蚕の神として近郷近在から広く信仰を集めていました。これは、御祭神との関係や言われに根拠が乏しく、蚕や繭の白からの連想による信仰か、東北地方の民間信仰の一つ「おしらさま」と混同されたものとも考えられますが定かではありません。

福島県白山神社/白山比咩神社

文書に残るような明確な理由ではなく、口伝や慣習によって信仰されていたのでしょう。それでは白山神社が蚕養神社の境内にきた理由とは。おそらく近年(昭和48年以降)のことだと思いますが。

蚕養神社に隣接する館山神社にも境内社としてイザナミ祭神とする白山神社があります。ククリヒメじゃないのでスッキリしませんが、この地域の民話からするとイザナミとククリヒメはセットだと思います。

白山神とオシラサマはキーワードです。日立の伝説を読むと白山神の使い(白狐)やワカ(呪術者)が登場しますから、蚕養大明神には神秘的な何かを感じてしまいます!

白山信仰はイザナミからはじまりました。それにいつしかククリヒメが加わっています。この経緯は非常に深いので調べている途中です。

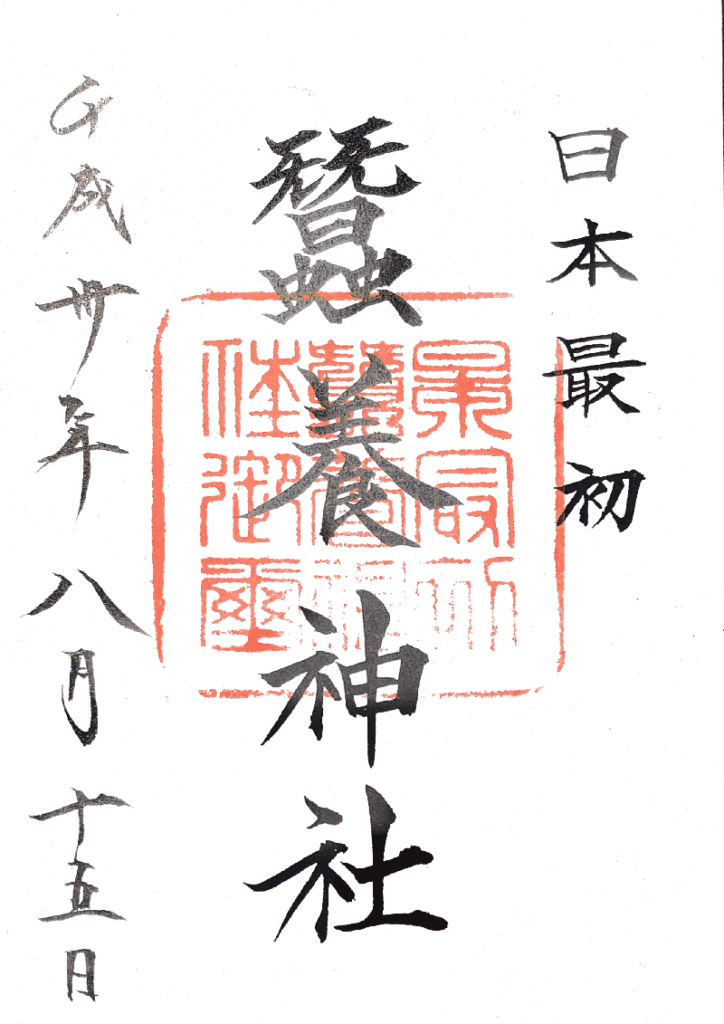

蚕養神社の御朱印(現在は書き置きのみ)です。神社は無人ですので本務の神峰神社でいただくことができます。以前は社務所の前に張り出されていましたが、いまはないかも。でも、お声掛けすれば大丈夫です!

・日立市の蚕養神社は日本最初の養蚕を伝えている

・かつてのご祭神は蚕養大明神だが水戸藩の時代に替わった

・御朱印は本務の神峰神社でいただける

茨城県神社誌|茨城県神社庁

日立の伝説|著:柴田勇一郎

常陸多賀史

記事は筆者の主観が多分に含まれております。

誤解や情報が古くなっている場合があることをご了承ください。