wata

wata

養蚕のはじまりは約5000〜6000年前だそうです。古すぎてピンときませんね。発祥の地はいまの中国。宮廷内で秘密裏に行われたとか。ミステリアスですねえ。

一般的に日本の養蚕は中国から伝わったとされていますが、わが茨城県内には「養蚕はうちではじまった」と主張する神社があるのです。しかも発祥の伝説はつくば市、神栖市、日立市の三か所にあるのです。ふっしぎ〜♪

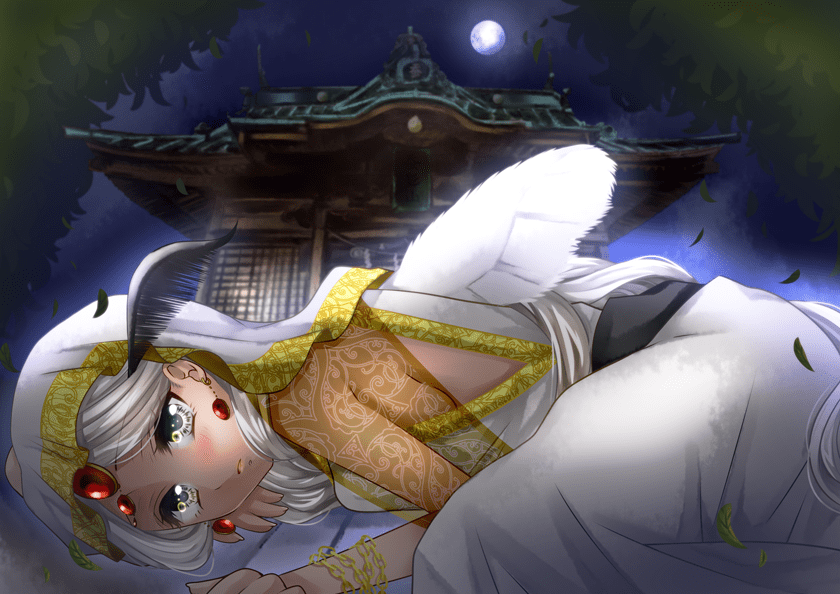

各地の伝説はほぼ同じ。インドからやってきた絶世の美女が登場します。外国が関係する伝説はとても珍しいですね。奇抜ですが非常に興味深い。

今回は養蚕発祥の「金色姫伝説」とその舞台となった蚕影神社をご紹介します。伝説はどこまで本当なのか。同じ伝説が三社にあるのはなぜなのか。ぜひ真相に迫ってみてください!

この記事でわかること

- 由緒と御祭神について

- 金色姫伝説について

- 御朱印のいただき方

由緒

【由緒沿革】第十三代成務朝、忍凝見命孫、阿部閇色命は筑波国造に赴任するや、祭政一致の政務に基づき、筑波大神に奉仕した。更に豊浦に稚蚕霊神を鎮祭し、農業と養蚕業の振興に多大なる力を注いだ。後世、山麓にはこの霊地を守護するための蚕影山桑林寺が建立された。

古来より有名な常陸紬、即ち結城紬の産出及び絹川、蚕飼川、糸繰川など蚕業に関わる地名があるのは上代を物語る証左である。同名の社は甲信陸野武総諸州の各所にあるが、それらは皆当神社の御分霊であり、それ故に当神社の御神礼に『日本一社』を拝記する。正に日本養蚕の始めと誇るところで、全国蚕業家尊崇の名社である。

*境内立て札より抜粋

8月、村内の大夫神社を合併

6月、村内の六所神社を合併

10月、村内の杉本の稲荷、天満、浅間、山丿、大貫の国神、稲荷各神社を合併

*日支事変戦捷記念、皇紀二千六百年記念

ご祭神(主祭神)は以下のとおりです。古くは個別の神号ではなく「蚕影大明神」と尊称されていました。

- 椎産霊神

- 埴山姫命

- 木花開耶姫命

また、多くのの神々を配祀しています。

- 大己貴命

- 伊弉諾尊

- 伊奘冉尊

- 天照大御神

- 月読命

- 素戔男尊

- 蛭児尊

- 生馬命

- 倉稲魂命

- 菅原道真公

- 木之花咲耶姫

- 猿田彦命

- 国常立命

御祭神がズラッと並んで驚いてしまいますが、これらは明治以降に周辺の神社を合併したことで増えてしまったのでしょう。蚕影神社について検討する場合は主祭神のみでよいかと思います。

境内の由緒書きに「第十三代成務朝、忍凝見命孫、阿部閇色命は筑波国造に赴任するや」とありますが、「忍凝見命の孫である阿部閇色命が」の意味です。ふりがなが「孫」まであるので誤解しやすいですね。

筑波国造は筑波大神に奉仕する一方で当地豊浦に稚産霊神を鎮祭し、農業と養蚕業の信仰に力を注いだといわれています。これは後にご紹介する「金色姫伝説」に由来する創建の伝承とは異なることに注意です。

金色姫伝説は室町時代の御伽草子『戒言』まで遡ります。その内容は仏教との結びつきが多々見えて、蚕影神社というよりも別当の桑林寺の創建につながっています。

仏教が日本に伝来したのは6世紀のこととされていますから、それ以前の成務朝や初代筑波国造の時代に創建したとする社伝とはやはり区別して考えなくてはならないでしょう。

wata

wata

アクセス

専用の駐車場はありません。また神社自体は山中にあるのでカーナビで探しにくいかもしれませんね。近隣の老人保健施設『豊浦』を目的地にすると到着しやすいです。(茨城県つくば市神郡2013-1)

例祭の日にお参りしたところ入口前の春喜屋に駐車できると教えていただきました。昭和初期までは旅館としても活躍していましたが、いまは商店として伝統のお菓子『蠶影羊羹』や手ぬぐいを販売しています。

例祭のとき以外はほぼ閉まっています。その場合は近くに安全なところに駐車してください。

| 名称 | 蚕影神社(蚕影山神社) |

| 住所 | 茨城県つくば市神郡1998番地 |

| 駐車場 | なし |

| Webサイト | なし |

| 年間行事 | 3月28日…蚕糸祭 10月23日…例祭 |

参道

こちらが蚕影神社の入口。見ての通り、まともに駐車できるところはありません。向かって右手は民家、左が前述の春喜屋となっております。

麓付近には鳥居がないので、本当にこの先に進んで大丈夫かなと不安になるかもしれませんね。一応、少し登ったところに由緒書きが建てられており、山上に神社が分かるようになっております。

社伝までの石段は205。古いので石がゆがんで不安定となっているから注意が必要です。以前に訪れたときは途中に土砂崩れがあってビニールシートで養生されていました。

この辺りに見るべきものはないと思っていたのですが、写真右の「凱旋記念」の石柱より更に右側に進むと古い石碑や石造が並んでいました。

文化年間の十七夜塔の石碑です。月齢17日に行う信仰ですから紀念碑も17日に建立したようです。種字はおそらく「サク」なので、勢至菩薩を本尊としていたのでしょう。

勢至菩薩は二十三夜講でも信仰されることが多く、月待講では非常にポピュラーです。仏教としては単体で祀られることが少ないですから民間信仰で大活躍するというのは面白いですよね。

勢至菩薩は金色姫伝説とも関係していると思います。月待講が関係あるのかまで分からないのでもうちょっと調べてからお話しますね。

その他に地蔵菩薩や如意輪観音の石造も見つけました。信仰はさまざまだったようですね。わたしが気になったのはそのお隣。岩窟を模したと思われる石板の中に安置されていたこちらです。

衣装は特に目立ったものがなく宝冠なども見えません。頭部に螺髪や肉髻もないので仏像ではないかもしれませんね。しかし手元は大日如来と同じ智拳印を結んでいるような。なんでしょうね。

参道の三分の一ほどを登ってからようやく一の鳥居。昔は多くの人が参拝したのですから麓に社殿があっても良かったのに。そうでないのは山こそ本尊にふさわしいからでしょうね。桑林寺の山号も「蚕影山」です。

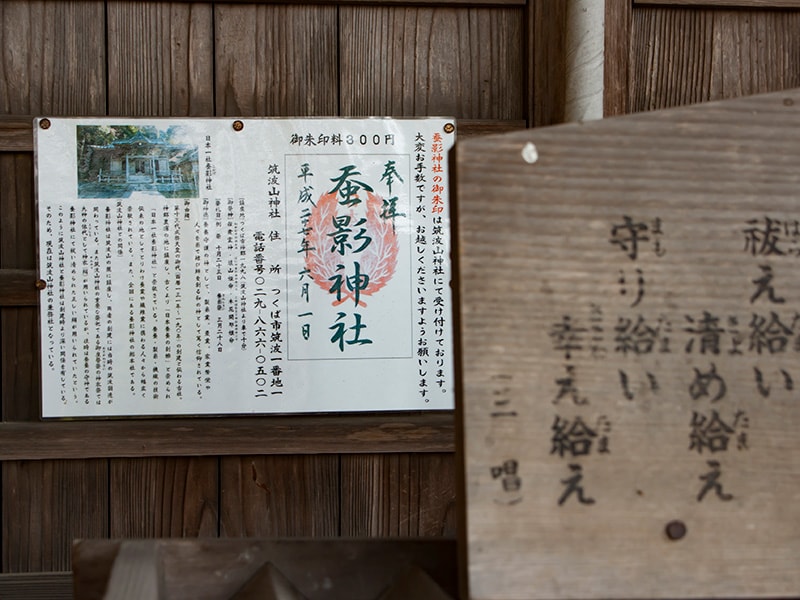

由緒書き(金色姫伝説)

入口の左手には蚕影神社の案内板。伝説の部分を引用します。

「金色姫」

天竺仲国の姫君金色姫は四度の受難の後、滄波万里をしのぎこの地に着き、権太夫夫妻に掌中の玉と愛された。しかし、病に罹り終に露と消えた。

ある夜夫妻の夢に「我に食を与えよ、必ず恩返しをする」と告げ、夫婦が夜明けに亡がらを納めた唐櫃を開ければ中は小蟲ばかりで、桑の葉を与えると獅子、鷹、船、庭と四度の休眠を経て繭となった。

筑波山の神が影道仙人として現れ、繭を練り錦として糸を取る事を教えられた、これ日本の養蚕の始めである・・・「各谷姫」

金色姫/蚕影神社案内板

第二十九代欽明天皇王女各谷姫、筑波山に飛至り神となり始めて神衣を織られた。国人等に養蚕太神と崇め奉られた。

前段は一般的に知られている「金色姫伝説」の短縮版ですね。『養蚕秘録』(著:上垣守国)などにはもっと詳細が描かれています。茨城県の民話の本にもよく掲載されているのでご存じの方も多いはず。

後段は前段との繋がりがないので意味不明です。しかし、これこそ最古の金色姫伝説である『戒言』で語られる内容です。『戒言』でも取ってつけたような書き方なので、分かりにくいのですが。

戒言版の金色姫伝説は、権太夫夫妻が養蚕業で栄えた後の物語が展開されます。そこでは金色姫は欽明天皇の娘、つまり高貴な身分として生まれ直し、筑波に渡って「かくやひめ」と名乗り養蚕の神となるのです。

しかし、「かくやひめ」は筑波は都から遠いからと富士山に渡り富士の権現と呼ばれるようになります。この辺りの展開はなんど読んでも理解に苦しむところ。筑波山と富士山の関係とはなんなのでしょうか。

ただ、興味深いのは蚕影神社のご祭神であるコノハナサクヤヒメは富士権現でもあることです。その関係が確立したのは江戸時代の頃かと思いますが、それ以前は「かぐや姫」が富士権現とされることがありました。

参考までに富士市の公式サイトから引用します。

富士市に伝わるかぐや姫の物語では、かぐや姫は最後に月に帰ってしまうのではなく、富士山に登って忽然と消えてしまうことになっており、姫は富士山そのものの祭神とされています。この物語のもとになっている話は、中世の富士山縁起(富士山及び富士山信仰にかかわった寺社に関する由来や伝説などを記した縁起書の総称)です。

富士山とかぐや姫

富士山、コノハナサクヤ、かぐや姫は歴史的には繋がっています。かつての富士山は修験道が盛んな地域であり、行者は常に山で修行するのではなく定期的に山を降りて布教活動をしました。各地の富士講はその表れです。

もしかしたら『戒言』はそうした時代の信仰を示しているのかもしれません。機会があったらぜひ読んでみてください。『室町時代物語大成』の第三巻に収録されています。

wata

wata

社殿

明神式の二の鳥居が見えれば社殿まであと少し。このあたりから記念碑や手水鉢が見えて神社らしくなってきます。そういえば、この鳥居の笠木にはいくつもの小石が乗せられていました。

神道というより民俗学の分野のお話になりますが、鳥居の上に石が乗れば運気がアップするという説があります。ざっくりしていてなんとも怪しい。ただ、旅の安全を占うために石を投げる風習は古くからあったようです。

鳥居の先に石碑が三つ並んでいるのが見えるでしょうか。屋根の葺き替えなどの境内整備に関する事柄が記されています。見ての通り傾いていますから近寄らないほうがいいですよ。

苦労して登りきると蚕影神社!入母屋破風造の立派な拝殿です。瓦には「蚕」の文字、令和4年に奉納された幕にある紋は「桑」かと思います。いかにも養蚕信仰の神社らしいですね。

拝殿は大正期、本殿は江戸初期の建立。無人のためかいずれも老朽化が激しめ。養蚕業は明治以降に大きく発展して文明開化を支えました。昭和の中期までは多くの参拝者が訪れたそうです。

当社は筑波山神社の兼務社として例祭も続けられています。傷んだ社殿は定期的に修繕されているようですし、信仰が盛んとは言えないものの歴史が途絶えていないことはありがたいことだと思います。

本殿

拝殿の後方にある本殿は石垣の上に鎮座。ずいぶん高いところに建てられました。山中で石垣を築くのは容易ではなかったことでしょう。周辺には社殿向きに石祠が配されています。

装飾がなく素朴な社殿です。屋根を葺き替える前は上のような瓦を使っていたようですね。右は鬼瓦でしょうか。左は梵字のようにも見えますね。

現在の社殿を外から見る限りはさほど特別なものはありませんでした。かつては御神影の頒布に積極的だったようですし、もうちょっと目立つ何かが残っていてもおかしくはないのですが。

でも、それはわたしの認知が間に合っていないせいかも養蚕信仰や金色姫伝説を追う方であれば新しい発見があるかもしれませんから、ぜひ挑戦してみてください!

続いて神栖市の蚕霊神社です。蚕影神社との違いに触れながらご紹介します。

蚕霊神社は蚕影神社と違って平地にあります。神栖市は海に面しているので、物語のシーンには合っていますね。

入口の立て札には例の金色姫伝説。全文引用します。(読み飛ばしても大丈夫です)

孝霊天皇の五年(紀元前二八六)の春三月。豊浦浜(日川)の漁夫権大夫は、沖に漂う丸木舟を引き上げて見ると、世にも稀な美少女が倒れていた。少女は天竺(インド)霖夷国霖光の一女金色姫。母光契夫人の没後に入った継母は、もの凄い妬み者。国一番の美女ともてはやされる姫が憎くてたまらない。思い余った末、獅子山、鷹の巣山、絶海の孤島におしこめてしまったのに、その姫は獅子に鷹に漁夫に助けられて戻ってくる。業を煮やした継母は、城の片隅に穴を掘って埋めてしまった。

こうなればと不気味に笑った継母は驚いた。

埋めた場所から、まばゆい金の光がさして来たからである。憎さ百倍した継母は、桑の木で作った丸木舟に押しこめて、大海に投げ込んでしまった。流れ流れた丸木舟は、常陸国豊浦に流れつき権大夫に救われたのだった。

余りにも数奇な運命に心痛めた権大夫は、わが事して愛育する甲斐もなく、病死した姫は小虫となり変わってしまった。これも姫の化身と桑の葉を与えて飼育していると、四眠して五回目に美しい糸を吐きながら、繭を作ってその中に納まってしまった。その繭から繰りとった絹糸で降上げられたものが、見事な常陸絹織となって、その名声は高く、各地に広がっていった。

かくて養蚕は、新しい産業として、人々の生活を潤し支えていった。この偉業に対する感謝敬慕の念が凝り集まり、産業の創始先駆者の象徴として、造営されたのが蚕霊神社であり、永くこの地域の守り神となって鎮座されている。

時移り世代わってともすると、この神の治績が薄れ去るのを惜しみ、ここにその由来を記して、改めてその偉業を追慕するものである。

撰文 中村ときを

平成七年三月

神栖町教育委員会

神栖町歴史民俗資料館

蚕霊神社の由来/蚕霊神社案内板

文章を書かれた中村ときをさんは郷土作家です。市内にお住まいだったご縁でしょう。

天竺から来た金色姫。それを救った権太夫など、前述した伝説と同じです。船が漂着した場所は豊浦浜(日川)だと明言。また、権太夫に養蚕を伝えたシーンはありませんが中村さんの著書(鹿島灘風土記)にはあります。

蚕霊神社の境内は社殿も含めて比較的新しい印象。つやつやした狛犬に鮮やかな社殿。大切にされているのでしょう。

絹、織物関係の情報サイト”Silk New Wave”から神栖市の養蚕について引用します。

この資料はさらに、神栖の養蚕について、“町域では、農家の副業として明治中頃より養蚕が急速に広まり、明治時代末には繭の生産額が水産物を追い越すほどになりました。また、この鹿南地方は気候が温暖なため、蚕の卵を取る蚕種製造に適していたようで、昭和初期には4軒の蚕種製造業者の名前が見られます。

蚕霊神社/Silk New Wave

「この資料」とは神栖町歴史民俗資料館の資料のこと。神栖市でかつて養蚕が盛んだったことは確かでしょう。でも、神社の規模や現在の様子を考えると古い歴史があるようには感じません。できたのは明治以降だったりして。

茨城県神社誌には創建不詳、ご祭神は大気津比売神とあります。大気津比売神は神話でも蚕の誕生に繋がっていますから納得ですね。

宇気母智命とも同一視されるご祭神ですが、同様の由緒を持つ日立市の蚕養神社と違う名前なのは少し気になるところです。

アクセス

| 名称 | 蚕霊神社 |

| 住所 | 茨城県神栖市日川720 |

| 駐車場 | なし |

| Webサイト | なし |

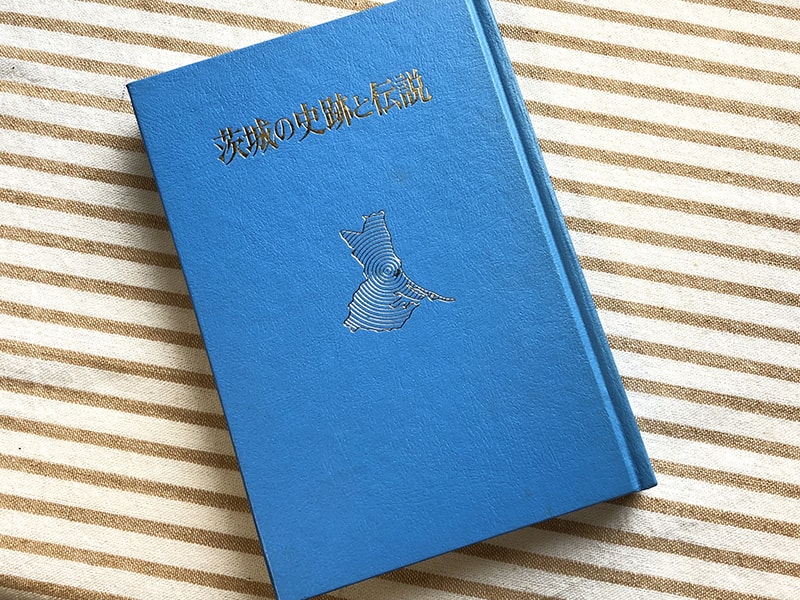

これから紹介する”金色姫伝説”はかなりレア。1975年に茨城新聞社が発売した”茨城の史跡と伝説”にあります。全文は紹介できないので一部分とします。まずは驚きの冒頭。

昔、鹿島郡の日川(今の神栖町大字日川)に青塚権太夫という漁師がいた。はるばる奥州からここに流されて来た姫を哀れに思って家に引き取り、わが子のようにいつくしみ育てているうちに姫は病に伏して間もなく世を去った。

日本養蚕事始め/茨城の史跡と伝説

姫が亡くなることや蚕になることは同じですが、金色姫は天竺ではなく奥州からやってきました。養蚕秘録の内容と明確に違います。養蚕秘録と違う出典なのは明らかです。

さらに興味深いことが続きます。

さてこの伝説については、クワコと化した姫の本籍地奥州のそれに合わせて考えねばならぬ。

日本養蚕事始め/茨城の史跡と伝説

常陸国ではなく「奥州」にも似た伝説があるようです。特徴は以下の通りです。

- 姫は継母の虐待の末、池に身を投げて死んだ

- 死んだ後、遺体から一本の木が生えてそれを食べた虫が繭を作った

- 姫の名は「くわこ姫」だったことから、木を「クワ」と名付けた

つまり、養蚕の発祥は奥州という物語。複雑になってきたので伝説のパターンをまとめます。

- 養蚕秘録…姫の出身はインド。亡くなった常陸国が養蚕の発祥の地

- ”茨城の伝説”…姫の出身は奥州。亡くなった常陸国が養蚕の発祥の地

- 奥州の伝説…姫の出身は奥州。亡くなった奥州が養蚕の発祥の地

キーワードは、インド、常陸国、奥州です。いろいろ調べていたら一本の筋で繋がりましたので、真相に迫ってみます。

謎を解く鍵は”養蚕秘録”と著者の上垣守国。そして金色姫伝説の出典です。上垣守国は身辺のハッキリした人物。伝説を考える上で無視できません。

というわけで、出身地の兵庫県養父市のWebサイトからプロフィールの一部を引用します。

上垣守国は、明和7年(1770)18歳から先進地であった陸奥国伊達郡福島に行き、蚕種を持ち帰って蚕種改良に尽力しました。

養蚕の神様 上垣守国/養父市

上垣守国は養蚕業を営んだ商人。てっきり学者だと思っていました。生まれたのはいまの兵庫県。若い頃から地元を離れて積極的な経営をしていました。18歳で養蚕が盛んだったいまの福島県へ。蚕の卵をゲットしています。

福島。。奥州ですよね。茨城新聞の「奥州に古くから伝わる伝説」に触れる機会があったと考えられます。

その後は兵庫を拠点に30年ほど養蚕業を営みました。そして48歳のときに”養蚕秘録”を完成。どんなことが書いてあるのか同サイトから引用します。

養蚕秘録は、上垣守国が享和3年(1803)に発刊した上中下の3巻の養蚕技術書です。全部83丁あります。上巻で養蚕の起源を述べ、蚕名、蚕種、栽桑、蚕飼道具を図解し、中巻では養蚕の実務を述べ、孵化、掃立、給桑、上族、繰糸などの全般を解説し、下巻では真綿製法、養蚕の話題を書いて、和漢の古書25点を引用しました。

養蚕秘録/養父市

伝説のことばかり注目しちゃいますが大半は技術的なこと。いわば養蚕マニュアル。とすると、この本を読むのはだれなのか。おそらく養蚕をしたい人でしょう。

ここで疑問。そんなものが競合に渡ったら自分にとって不利。なので、実のところ内容は当時の常識ばかりだったのではないでしょうか。上垣守国は養蚕秘録を書いた6年後、病でこの世を去ります。

さて、養蚕秘録の解説に面白いことがあります。

文政12年(1829)、オランダ東インド会社のシーボルトは、養蚕秘録を日本からオランダに持ち帰りました。フランス政府は、オランダ王室通訳官ホフマンにフランス語訳を命じ、嘉永元年(1848)にパリとトリノで農業技術書として出版しました。日本文化輸出第1号であると評価されています。

養蚕秘録/養父市

インド!?

オランダ東インド会社はオランダの会社。貿易に限らずアジア全体に大きな影響を与えました。帝国のフロント企業といったところでしょうか。

養蚕秘録は日本だけではなく海外で評価されました。養蚕の基本がまとめられているので重宝したでしょう。でも、生粋の商人が本を書くだけで満足したでしょうか。

わたしが商人だったら本をきっかけに自社を売り込みます。本をチラシ代わりに「特別」であると伝えたい。例えば、技術や製品のありがたい由来とか。

考えをまとめます。

若い頃、蚕を仕入れるために奥州を訪ねた守国は養蚕の発祥となる伝説を知りました。

なぜそれを30年後に書いたのか。おそらく海外に事業を広げるため。養蚕技術や絹製品に興味を持ってもらうため魅力的な物語を創作。

海外展開するなら顧客はオランダ東インド会社一択。そのため”インド”を含む物語にした。

養蚕の発祥については当時でも中国由来が一般的ではないでしょうか。守国が知らなかったとは考えにくい。

有力な説とそうでない説。両方知っていたらどう語るか。わたしだったら有力な説だけにするか両方語ります。つまり”養蚕秘録”は守国の特別な立場が反映されていると思います。

金色姫伝説。貪欲な商人が誕生させたコマーシャルなのかも。。

・金色姫伝説は養蚕の発祥に関わる伝説

・茨城の蚕影神社・蚕霊神社・蚕養神社は同様の由緒

・伝説は上垣守国の”夢”のために誕生!?

茨城県神社誌|茨城県神社庁

茨城のちょっと面白い昔話|著 ふるさと”風”の会

茨城の史跡と伝説|茨城新聞社

鹿島灘風土記|中村ときを

記事は筆者の主観が多分に含まれております。

誤解や情報が古くなっている場合があることをご了承ください。