wata

wata

あだ名で呼んでいると本名忘れちゃうってことありますよね。

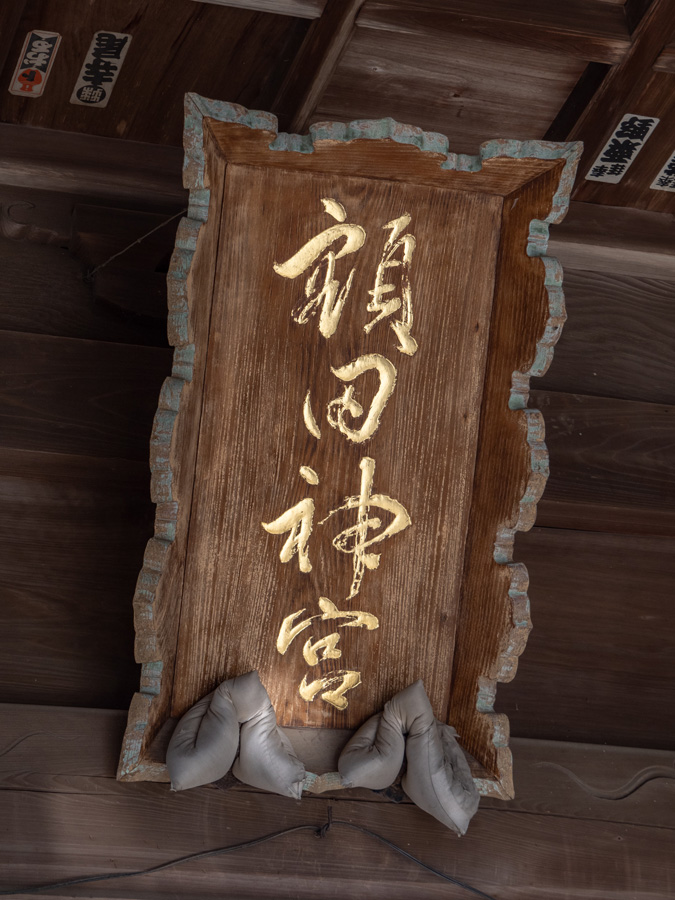

わたしは「鹿嶋八幡神社」と聞いてもピンとこないんですが、「額田神社」だとすぐに思い浮かびます。

今回は那珂市の鹿嶋八幡神社(額田神社)をご紹介します。興味深いこと盛りだくさんの神社なので、じっくり境内を観察してみることをオススメします!

由緒

鹿嶋八幡神社は那珂市の額田北郷に鎮座する神社です。旧社号で愛称にもなっている「額田神社」と呼ぶ方はいまもたくさんいらっしゃいます。

祭神・武甕槌命を勧請して創建。後世、佐竹昌義が本殿を造営

源頼義が奥州で前九年の役を平定し帰京の途中、西馬場の地に勧請して戦勝を謝す

源義家により境内や参道を修造

蓮蔵院の発がんにより大般若経600巻の書写がはじまる

八幡宮に大般若経600巻の奉納

額田城主・小野崎従通(徳寿軒)により修復・造営

鹿島社、社殿修復。八幡宮本殿修復

将軍・徳川家光より朱印地を賜る。鹿島宮15石、八幡宮20石。

水戸藩主・徳川光圀により八幡宮と鹿島宮が合併。社殿改築し額田神宮と称す

社号を額田鹿島八幡神社に改称。社司を白石氏とする

水戸藩学者・会沢正志斎の筆記された「額田神宮」の扁額が奉納される

水戸県の郷社に指定される

社号を現在の鹿嶋八幡神社と改称する

ご祭神は高天原最強と評される武甕槌命と源氏ゆかりの武神・誉田別命(応神天皇)です。勝負事で頼りになりそう!

水戸光圀公によって二つの神社が一つになったという特別な由緒を持っています。「八幡改め」で潰されなかった貴重な神社ともいえますね。

もっとも額田は光圀公の弟・松平頼元の知行地なので合祀はともかく勝手に潰したら問題ありますけど。そういえば、合祀は頼元が亡くなった翌年ですね。色々事情あったのかも。。

アクセス

那珂インターを下りて約15分ほどです。

鳥居の右手に駐車場があります。広大なのでほぼ確実に駐車できるかと思います。

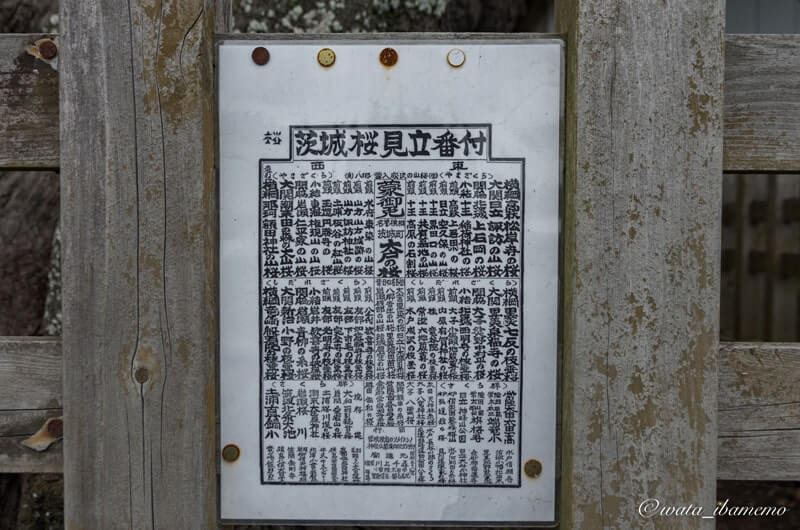

桜番付横綱の山桜

参拝する際に忘れちゃいけなのが一の鳥居に続く参道沿いにある山桜です。茨城県の昭和の桜番付で西の横綱に据えられています。

駐車場は拝殿のすぐ近くにあるので、そちらに停めると社号標からの一の鳥居に続く参道を通らないんですよね。

いまは往年のような咲き方はしませんが、それでも樹齢600年ともいわれ県下最大級です。注目に値することは間違いありません!公式サイトによると見頃は4月15日頃だとか。

一見すると枯れてしまっているように見えますよね。でも、よく見ると太い幹や枝から小さな枝が伸びていて、その先につぼみが付くんです。ひこばえで桜の命が繋がれているんですね。

残念ながら写真は6月のものなので花びらはありません。開花したようすは茨城県の桜でご覧ください♪

ちなみに『茨城県の桜』の運営をされている坂野さんは、この番付をきっかけに現代の番付作成をはじめられました。この桜はいまも多くのドラマを生んでいるんです。

wata

wata

昭和の桜番付とは、昭和58年に川上千尋さんによって制作された『茨城県桜番付』のことです。

一の鳥居

一の鳥居です。なかなか立派!昭和33年(1958年)3月に建立とのこと。なんだかラッキーな感じ。

鳥居の足元には末社の足尾神社が鎮座しています。境内には他にもたくさんの祠や社殿が鎮座しています。稲荷社だけでいくつも並んでいたり。。周辺区画が整備される際に移されているのでしょう。

簡単ではありますが、境内社はすべて社名やご祭神、ご利益などが立て札で紹介されています。神職はふだん不在なのでありがたいですね!

拝殿

鳥居の先を30mほど進むと拝殿です。明治18年(1885年)に建立されました。

なかなか素敵な銅板の屋根だと思いませんか?雨の日だともっとキレイに見えるんですよ。

拝殿でぜひご覧いただきたいのは扁額です。なんと会沢正志斎が筆を執りました。言わずと知れた水戸藩の思想家。水戸学といえば藤田東湖と会沢正志斎でしょう。

その正志斎ですが、「額田神社」ではなく「額田神宮」としています。戦前まで神宮の名称は極めて限定的に使われてきましたので、神社に対する特別な意識が読み取れますね。

あと、神社の公式サイトを見ていて知ったことなのですが、拝殿には後藤縫之助の向拝竜の彫刻があるんです。げげっ知らなかった!!

拝殿にはこれ以外にも見事な彫刻がありますのでぜひチェックしてみてくださいね。縫之助は国指定重要文化財になった笠間稲荷の本殿の彫刻も手掛けました。

本殿

拝殿後ろには本殿があるのですが。。建物自体も2つに別れています。拝殿から見て左に武甕槌、右に誉田別命をお祀りしています。

社殿自体が異なるので合祀とはちょっと違いますよね。比較的珍しい形式だと思います。瑞垣が立派すぎてあまり良く見えない。。

光圀公お手植えの御神木と真榊

本殿裏には光圀公によってお手植えされた熊野杉(御神木)があります。

樹齢:300年

樹高:25m

根まわり:9m

樹幹まわり:5m

平成8年(1996年)に伐採されてしまいましたが、大変な巨木でした。神は高い木に降りるとされていますから、杉のような高く太く育つ樹木は御神木になることが多いです。

光圀公は元禄13年(1701年)に亡くなりました。樹齢300年というとちょうど晩年にお手植えしたことになるんですね。

では、それ以前にご神木はあったのでしょうか。たぶんあったと思いますが。。ふふふ。

お手植えといえば瑞垣そばの真榊にも注目です。圧倒的な高さ。こんな榊見たことがありません。御神木と同じく元禄7年に植えられましたので、樹齢300年を超えています。

鹿嶋八幡神社の本殿の裏手に足を運ぶとまっすぐ別の参道が続いています。(約380mもある!)

奥には淡島神社が鎮座しています。ご祭神は少彦名命、大巳貴命、息長足姫命です。

創建は正保元年(1644年)、初代水戸藩主・徳川頼房の四男・松平頼元が観音寺に淡嶋神社を寄進したことにはじまります。観音寺は鹿嶋八幡神社と同じ地にあったということなので、おそらく別当なのでしょう。

この地(額田)は頼元の知行地でご祭神に裁縫の上達や安産が祈願されていたことから、女性の活躍を願ってのことですね。いまも毎年2月8日には針供養が行われています。

さて、淡嶋神社で興味深いのは公式サイトに「蛇のミイラ(本殿内に安置)」とあることですね。なぜミイラ?

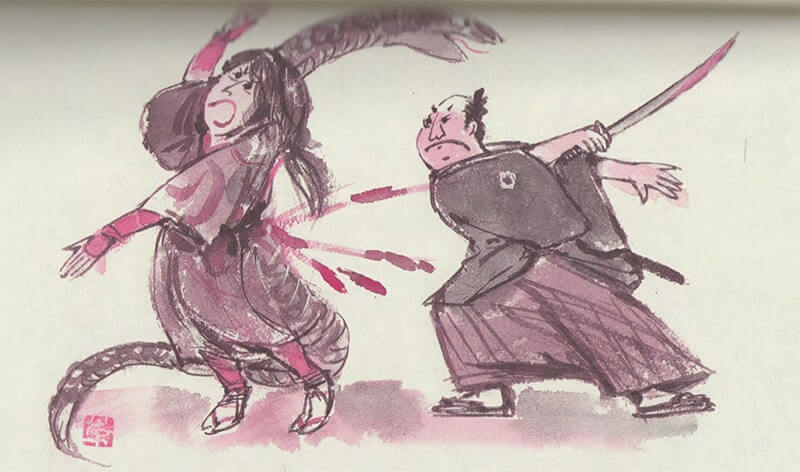

じつはこれには心当たりがあるんです。以前、那珂町の教育委員会が発行した『那珂町の民話』に蛇(大蛇)に『大蛇の鱗』のタイトルで関係していそうなお話が。。

額田の大蛇は額田城主の家臣・根本彦次郎に討たれたといわれています。はじめは若い娘の姿をしていたのですが、娘の周辺はなまぐさい風が吹くので怪しんだ彦次郎が奇襲をかけました。切られた娘は約3mもの大蛇となって。。

【民話を読もう Vol.2】那珂町の民話(那珂市)【編:那珂町教育委員会】

大蛇は退治されるのですが、その際に鱗を残していったんです。民話だとその鱗は『額田神社』に奉納されて宝物となっているとのこと。それってもしかして??

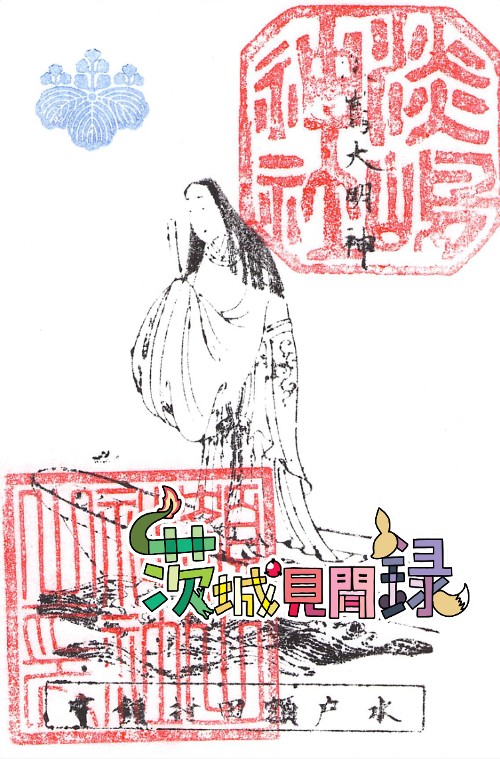

令和6年2月18日、社殿が開放されているというので足を運んでみると、いつもと違って御札と御神影が頒布されていました。針供養だったのでしょうか。後者は病気よけになるのだとか。

御神影を見る限り小舟に乗った笏を持つ女性に見えます。御祭神は少彦名命とされていますが、じつは女性なのでしょうか。前述の大蛇の件と関係していそうで興味深いですね。

wata

wata

さいきん、額田神社の賽銭箱の近くに兼務社である愛宕神社の御朱印が置かれるようになりました。それで同社の存在を知った方は多いかと思います。

額田神社から少し離れていますのでもしかしたら実際に参拝できていない方がいるかもしれません。愛宕神社に駐車場はありませんので、額田神社に車を置いたまま上のように移動して下さい。

入口は写真のように道路沿いとなっております。石碑に「愛宕神社」とあるので迷うことはないでしょう。

決して大きい神社ではありませんが、立派な鳥居が立てられています。味わい深い扁額がいい感じです!

上の写真の右端に「愛宕山古墳」とある柱が見えるでしょうか。那珂町教育委員会によって立てられました。古墳の上の神社は珍しくありませんが、創建の際に意識されていたのでしょうか。

御祭神はヒノカグツチです。イザナギとイザナミの間に生まれた火の神様ですね。ただ、当社のように小高い場所に祀られ山の神のようにされれていることも少なくありません。

意外と言っては失礼ですが、しっかりした社殿彫刻。わたしが参拝した際にはいつも新しい御札を目にしますので、地域で大切にされているのでしょう。

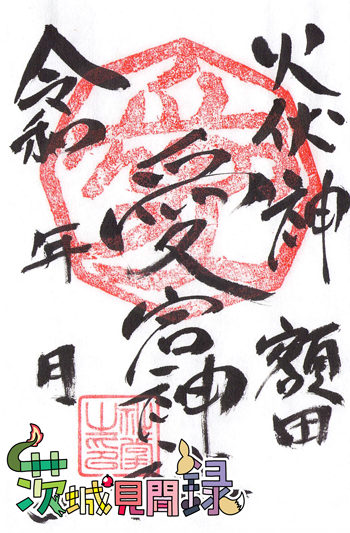

鹿嶋八幡神社の御朱印です。

兼務社の淡嶋神社とあわせていただきました。ふだん社務所は不在ですが、拝殿に書き置きが用意されています。

淡嶋神社の御朱印は近年のことだと思いますので、まだいただいてない方はぜひ♪

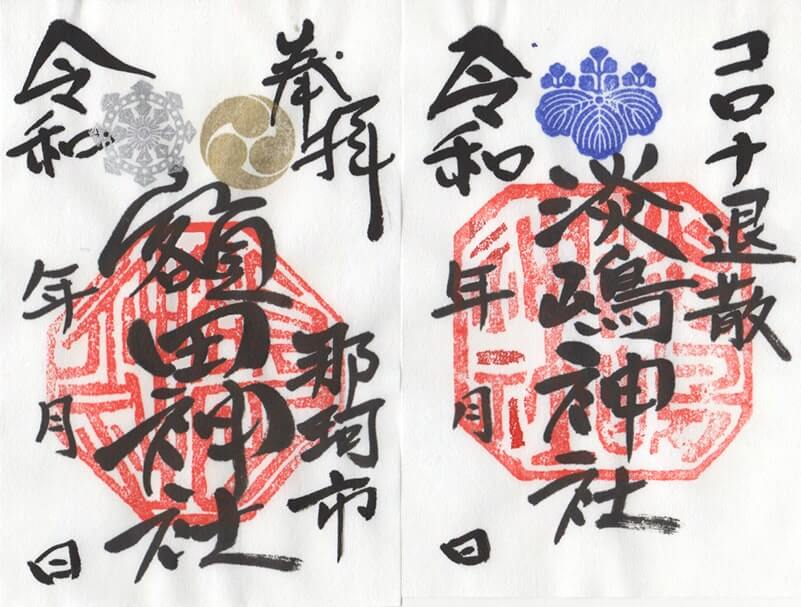

兼務社の愛宕神社の御朱印(書き置き)もいただけます。

・参道の山桜は昭和の茨城県を代表する桜

・兼務社・淡嶋神社の蛇のミイラは伝説の大蛇と関係しているかもしれない

・御朱印は拝殿で書き置きがいただける

wata

wata

参拝者を迎える気持ちが伝わってきて心地よくお参りができました♪

参考文献

茨城県神社誌/茨城県神社庁

那珂町史/那珂町史編さん委員会

那珂町の民話/那珂町教育委員会

記事は筆者の主観が多分に含まれております。

誤解や情報が古くなっている場合があることをご了承ください。