wata

wata

建国記念の日(2月11日)、わたしはお休みです。休んですることといえば。。当然、建国者である神武天皇にお参りするのです!!。。というわけで、本当に行ってきました。

この記事ではひたちなか市の橿原神宮をご紹介します。あまり知られていませんが、旧社格は「県社」。由緒ある神社です!

由緒

奈良時代、涸沼のほとり石崎村升原(現在の茨城町中石崎)に創建といわれる

港村の宮山町(現在の明神町)に遷宮

常陸大掾・平国香により桓武天皇および崇道天皇を合祀。この頃は柏原大明神と称して、この地方の布施・鈴木家などを中心とした平氏一族の守護神だった

水戸藩主・徳川光圀参拝。隼鳥二総を寄進(昇格願書由緒書)

同年8月、現在地に遷宮

水戸藩主・徳川治保参拝(昇格願書由緒書)

水戸藩主・徳川斉昭参拝。雄剣一振と龍蹄一疋を寄進(斉昭公卿日記寄進状)

神社本庁総理、明治神宮宮司・鷹司信輔および靖国神社宮司・筑波藤麿参拝

元公爵・徳川圀順「敬神愛国」、神宮祭主・北白川房子「橿原神宮」と揮毫

末社・稲荷神社に那珂湊市和尚塚の稲荷神社(無格社)を合祀

ご祭神は以下の3柱です。

- 神武天皇…初代天皇…神号「橿原」

- 桓武天皇…第50代天皇…神号「柏原」

- 崇道天皇(早良親王)…桓武天皇の皇太子

社号の「橿原」は神武天皇が即位した場所。日本書紀には「畝傍の橿原」とあり、現在の奈良県橿原市に橿原宮を創建して即位しました。境内の立て札によると神武天皇の神号も「橿原」なんですね。

なお、即位した年は辛酉元年1月1日です。旧暦なので現在の西暦に直すと紀元前660年2月11日になります。そのため2月11日は紀元節(建国記念の日)として祝日になっています。

余談ですが、辛酉は当時の中国にとって非常に縁起の良い年です。漢文で記された日本書紀ですから、大陸のことを強く意識してそのように記されたのではないでしょうか。

話を橿原神宮に戻します。当社が神武天皇を祀っていることは確かですが、なぜ祀ることになったのか。創建の経緯についてはわかっていません。

そして興味深いのが残りの二柱。特に崇道天皇(早良親王)です。第○代の天皇と書かれていないのは、正式な天皇として数えられていないせいです。

早良親王は延暦4年(785年)に藤原種継殺害の嫌疑をかけられて淡路島に流されることになりました。そして不幸にもその途中で無実を訴え自害したといわれています。一連の事件の背景には皇位継承を巡るトラブルがあったといわれていますが、真相は定かではありません。

それなのになぜ天皇と呼ばれているかといいますと、事件の後に早良親王の御霊が平安京の皇族や貴族を脅かしたとする「早良親王怨霊説」が広まったので、鎮魂のため「崇道天皇」と称し山陵(墳墓)に鎮められたからです。

桓武天皇、早良親王を祀り始めたのは平国香。国香の先祖を辿ると桓武天皇に行き着きます。つまり祖先である天皇と天皇に関係の深い親王(桓武天皇の異母兄弟)を祀ったということでしょう。

境内の立札は以下が正しいと思われます。

仁寿年中(1511〜1513)→仁寿年中(851〜854) ※時系列は正しいはずなので元号が正

延長5年(1587)→延長5年(927) ※平国香の生前であるため元号が正

アクセス

東水戸道路、ひたちなかICを下りて約7分。那珂湊おさかな市場からだと約3分です。

無料駐車場は境内東側です。以前は参道が鬱蒼としていましたが、いまは改築され非常にスッキリとしました。駐車場への経路もわかりやすくなっています。

| 名称 | 橿原神宮 |

| 住所 | 茨城県ひたちなか市富士ノ上2-1 |

| 駐車場 | あり |

| Webサイト | 茨城県神社庁 |

大鳥居

令和元年に建立された大鳥居。石垣などとあわせて整備され見違えた景観となっています!

駐車場は写真右側の坂を登っていった先にありますので、この景色を見るには少しだけ歩くことになります。

社号標と新しい石段。ピッカピカですね。参拝したのは2月だったので暖かい季節になったら芝が美しいと思います。

参道

石段を登った先の狛犬。手彫りらしく丸みのある可愛らしいフォルムです。古い神社はこうでなくては!

境内の参道も整然としています。震災で崩れてしまったものなどもキレイに配置されており、穏やかな雰囲気に戻っています。

港町の高台に位置しておりますので境内から見る風景はなかなかのもの。日当たり良好で心地よいです。

ところで、ここの住所は「富士ノ上」。名前からすると富士権現を祀っていたと考えられますが、同権現の信仰(富士講)がはじまったのは江戸時代なんですよね。

富士山で修行する行者たちが江戸を中心に広めました。なんでも富士権現は狐憑きも祓ってくれるとか。現世利益があるとされたので庶民に人気だったようです。

興味深いのは富士講が始まった頃に当社が現在地に遷宮されていることですね。なにか関係があるのかもしれません。

特定できませんでしたが、境内社として富士神社(祭神:木花咲耶姫命)が鎮座しています。

社殿

入母屋造の巨大な拝殿。神紋は十六菊花紋です。皇室ゆかりの神社というわけですね。

漢文12年(1672年)に再建されたということで約350年の歴史を持っています。

水戸藩主・徳川斉昭は天保4年(1833年)に参拝。雄剣一振と龍蹄(優れた馬)一頭を寄進しました。そのときの寄進状と剣はいまも社宝として残っているそうです。

また、『茨城県の地名』には次のような興味深いことがありました。

茨城県の地名|P219

常澄村六地蔵寺蔵の写経奥書(「那珂湊市史料」所収)に「文和五年五月三日於常州吉田部戸田野郷柏原普観寺書写了 仏子妙範」とみえ、また「号応安五年五月二日於那珂湊岩泉院書写畢 金剛仏子妙範」などとあり、南北朝時代には柏原明神とともに岩泉院普観寺があった。

中世の頃から別当寺と思われる寺があったようですね。詳細はまったくわからないので廃寺になったのでしょう。水戸徳川家との関係を考えると江戸時代の早い時期にはなかったと思われます。

本殿は一般的な神社と比較してかなり巨大。そして拝殿から20mほど離れています。これほど立派な造りはそうそうありません。さすが旧社格が県社だっただけあります。

唯一神明造りの本殿です。切妻の屋根を支えるような形でまっすぐと柱が伸びています。伊勢神宮と同じ造りですからありそうでない少ないです。羽目板や脇障子には一切の彫刻が見えません。

参道はとても明るかったのですが、本殿周辺は樹々に囲まれており厳正な雰囲気です。きっとかつての陸軍大臣や総理大臣と同じ景色を目にしていたんですよね。時をこえているような不思議な気持ちになります。

神武天皇は初代天皇なので日本にとって極めて重要な存在ですが、なぜか学校で教わりません。せめてこうした神社を参拝したときにでも理解を深めていただけたらと思います。

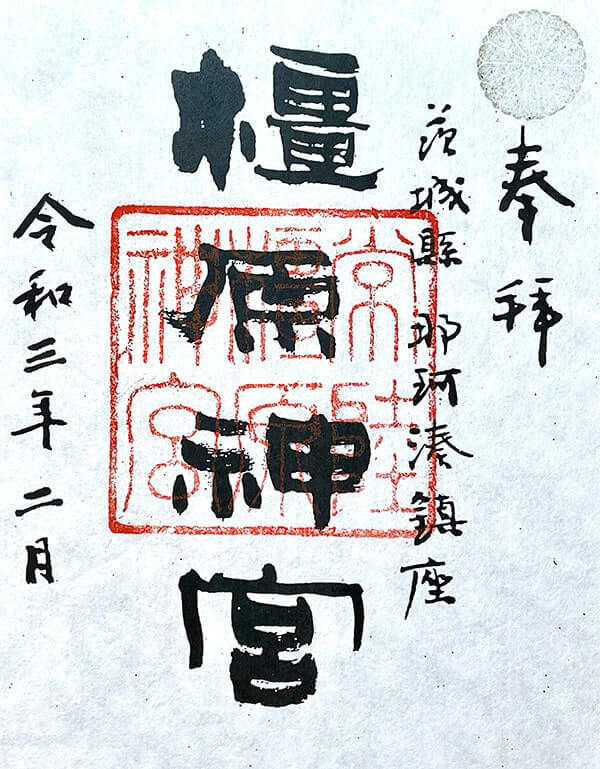

御朱印

御朱印はお賽銭箱の近くに置かれています。初穂料は賽銭箱に納めてください。

わたしが訪問した日は紀元節(建国記念日)だったので直書きもあるかな〜と思ったのですが無人。。例祭の日ですが、おそらく時間がずれていたのでしょう。

コラム:もうひとつの由緒

この記事にある由緒は境内の立て札や茨城県神社庁、そして茨城県神社誌をもとにしています。

ただ、茨城県神社誌には創建について他の2つと異なる説があるんです。社伝「鎮守開基帳」記載の次の内容です。

大同ニ年常陸国司井手大臣兄賀、平城天皇の勅を奉じて先帝柏原天皇奉斎のため創建、寄附の神領七十五貫文を毎年七十五度祭礼怠慢有すことなしと、中古乱世に神領を失い、数度の火災で縁起焼亡。

茨城県神社誌/茨城県神社庁

神武天皇については触れられておらず、はじめから柏原天皇(桓武天皇)のために創建されたとなっています。大同2年(807年)は桓武天皇が崩御した年ですね。

昭和40年代であっても当社には「柏原大明神」の愛称が残っているようで、いよいよ神武天皇との関係が謎です。でも、旧社号は「県社」。崇敬者は非常に多い。。

そして同社伝にはもうひとつ気になる記述があります。

毎年正月大般若経を転読して国家安泰の祈願を行ふ。

茨城県神社誌/茨城県神社庁

前後の文脈からすると、おそらく江戸時代のことと考えれます。当時であれば神仏習合は当たり前なので特別ではありませんが。。神武天皇や桓武天皇をご祭神としていながら仏式の神事??

仏教と関係の深い応神天皇ならともかく桓武天皇は奈良仏教を嫌って遷都したくらいですし、神武天皇に至っては仏教が伝来する前の人物です。光圀公(水戸藩主)はこうした形式を良しとしなかったので当時どのような思想があったのか気になるところですね。

・橿原神宮は神武天皇、桓武天皇、早良親王をご祭神としている

・由緒には不明な部分が多いが、崇敬者が多い「県社」の歴史を持つ

・御朱印は拝殿に書き置きがある

茨城県神社誌|茨城県神社庁

茨城県の地名|編:平凡社

記事は筆者の主観が多分に含まれております。

誤解や情報が古くなっている場合があることをご了承ください。