wata

wata

有名な神社だとホームページや観光パンフレットが充実しているので、「紹介できるようなことないな〜」と思っちゃうんですよね。

でも、改めて調べてみたら知られていないことがわんさか出てきてびっくり。これはぜひともお知らせしなくては!この記事では水戸市の水戸東照宮をご紹介します。

別表神社に分類される県内で特別な神社なのでご存じの方は多いハズ。でも、それは公開されている情報ではないでしょうか?

ここではふだん語られない由緒についても触れていきますので、話のネタにしてもらえたら嬉しいです♪

公式サイトをもとに水戸東照宮の由緒をざっくりご紹介します。

初代水戸藩主・徳川頼房公が日光東照宮にならって父・家康公を祀る

当初は神仏習合で仏祭

社殿の鎮座する地は霊松山と呼ばれていたが、第2代藩主・徳川光圀公が常葉山と改めた

第9代藩主・徳川斉昭公が廃止。神道による祭祀へ

初代藩主・頼房公がご祭神として祀られる

大東亜戦争の際、国宝重要文化財の社殿が米軍の空襲によって焼失する

社殿の再建と境内の整備が完了

東日本大震災によって社殿・社務所・境内各所が損壊。復旧活動を継続中

創建から400年を迎えるにあたって四百年祭を予定

というわけで、ご祭神は徳川家康公(東照公)と徳川頼房公(威公)です。

どんなご利益・御神徳があるのかと疑問に思いますよね。家康公は天下統一して戦の無い世界を実現しましたから、家内安全をはじめ縁結びや交通安全といったご祈願がされています。神前の結婚式を水戸で初めに行ったのは水戸東照宮です。

ところで、茨城県神社誌には公式サイトにない興味深い由緒が載っています。

たとえば、創建当初は東照宮三所権現と呼んでいました。三所とあるようにご祭神は三柱。東照大権現の尊像を中央に安置し、右に摩多羅神、左に山王権現です。いつしか名前が出なくなった摩多羅神と山王権現には個人的に惹かれてしまいますね。

さらに創建の際には佐竹氏ゆかりの天徳寺の僧侶が東照宮の別当である大照院に移っているとか。。(天徳寺自体は佐竹氏とともに出羽国に渡っている)

遷宮の大祭では幕府から天海僧侶が派遣されて祭儀を行っています。天海は正体不明の謎の人物とされていますよね。都市伝説では死んだはずのあの人とか。。ミステリアス!!

wata

wata

例大祭は徳川家康公の命日にあたる4月17日に執り行います。日光以外の全国の東照宮はすべて同日となっています。

アクセス・無料駐車場

場所は水戸駅から徒歩5分ほど。車でお越しなら無料駐車場を利用できます。

鳥居の先は道が3方に分岐しています。社殿まで徒歩で行くなら右の石段、車なら中央のスロープ、商店街なら左です。

かなり広いので催事でなければ停められるかと思います。

| 名称 | 水戸東照宮 |

| 住所 | 茨城県水戸市宮町2-5-13 |

| 駐車場 | 無料あり |

| Webサイト | 公式サイト |

鳥居

駅前の大通り側にある真っ赤な鳥居をくぐると神社と宮下銀座商店街の入口が見えてきます。鳥居の先から商店街(居酒屋街?)までを「権現さん通り」といいます。

ちなみにわたしのオススメは商店街を通ってから石段を登るコース。おそらく昼間はあまりお店は開いていないのですが、下町の雰囲気が味わえます。よく見ると新しいお店も意外とあるような。。

商店街を過ぎてすぐ右手に写真のような石段が見えます。のぼるとすぐに社殿が見えてきますよ。

青銅灯籠

石段の先は神社としては珍しい光景。ええっでっかいマンション!?

そう、駅近くの超好立地にあるので境内からはビルやら看板広告なんかが見えるんです。まぁ、これはこれで。。

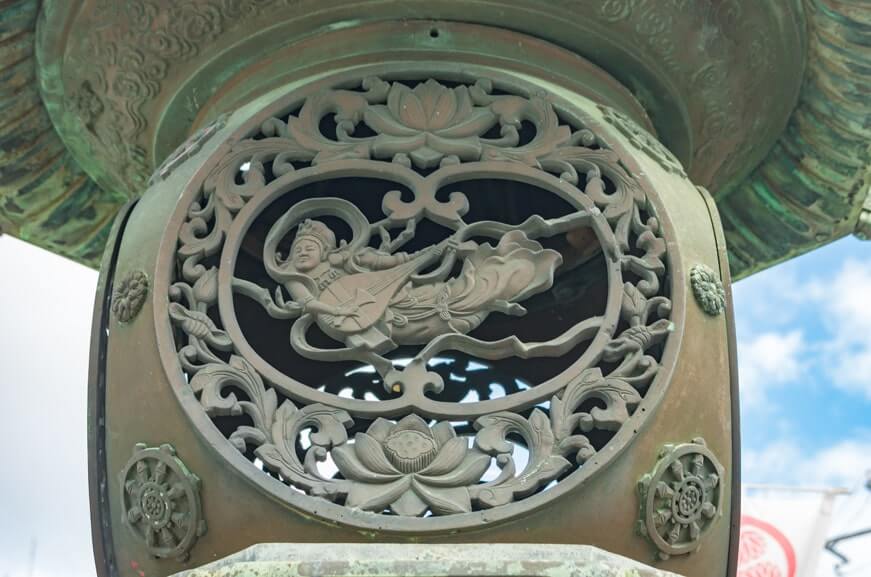

社殿の前にある青銅の灯籠は水戸市指定文化財。頼房公が家康公の三十三回忌にあたる慶安4年(1651年)に奉納しました。

さすが威公、素晴らしい造りです。中央に弁天様らしき天女が飛んでいるんですよね。ちょっとふくよか?

唐門と社殿

これが水戸東照宮の社殿。。には違いないのですが、パカッと開いている部分は唐門(中国式の門)です。その先に少し通路があってから拝殿となっています。

唐門をくぐったら天井に注目です。ウグイスがとまっているのは。。一瞬、さくら!?と思いましたが、この花びらは梅ですよね。

第9代水戸藩主・徳川斉昭公は偕楽園や弘道館に多くの梅を植えました。梅自体を愛していたのでしょうが、食料になることも注目していたんです。幕末にゴリゴリと改革を進めた合理的な斉昭公らしさが梅から見えてくるんですよね〜

前述の通り、水戸東照宮の社殿は大東亜戦争で焼失しました。そのためいまの社殿は昭和37年(1962年)に再建されたものです。

安針車とカノン砲

境内を散策するとひときわ目を引くのが安神車。水戸市指定の文化財です。。でも、一見してなんだかわかりません!!戦車!?

立て札によると幕末に烈公(斉昭公)が攘夷のために考案した兵器です。じつは日本最古の鉄製戦車だったりします。

中に人が入って銃眼から射撃するようですね。攻防一体というわけです。屋根の窓に「ガラスに仕込んだ磁石」をはめて、外を見ずとも方角や敵に行動がわかるのだとか。方位磁石と一眼レフの機能を果たしていた?ほんまかいな!!

ただし、実際に使われてはいないし、役立つかどうかも不明と書かれていました。

斉昭公はその激しい性格から烈公の諡がつきましたが、単に短気だったわけじゃなく外国の脅威をよく理解した上でのことです。

インテリジェンスに優れた水戸藩はロシアやイギリスがどんな国かよく調査していました。なんの抵抗もせずに開国したら清国より悲惨なことになっていたでしょう。斉昭公の頭の中は戦国武将と同じです。

そういう意味では斉昭公と井伊直弼はアプローチは違っても同じ結論(開国)だったと思います。なので、県民であっても水戸藩の『桜田門外の変』は残念な事なんです。

社務所の前にはカノン砲のレプリカが置かれています。文政年間(1818年〜1831年)にときの藩主によって製造されたとあるので、おそらく8代藩主の斉脩でしょう。

当時すでに水戸藩は海防の意識を高めていたので、那珂湊に反射炉を造りカノン砲を鋳造、できたカノン砲は幕府に献上されました。

国防のために尽くした藩主に感銘を受けた市内在住のお二方がレプリカを復元させて当社に奉納したそうです。

水戸東照宮が所有する国指定重要文化財の刀(家康所用と伝わる)と県指定文化財の鎧(同じく)は保管管理に万全を期すため県立博物館に寄託してあります。

水戸天満宮

注目の境内社は参道のすぐ右手に鎮座する水戸天満宮です。梅紋と朱色の鮮やかな社殿が美しい♪

東照宮の創建360周年を記念して昭和58年(1983年)に九州の太宰府天満宮から勧請されました。氏子たちの念願の事業だったとか。

ご祭神はもちろん菅原道真公です。学問の神様・書道の神様・農耕神などとして知られていますよね。受験シーズンにはたくさん絵馬が納められていたと思います。

わたしも社会人になってからの試験でなんどか祈願しに来たことがありますよ!試験には無事に合格できました。道真公の御神徳、ありがたや〜!

御朱印

水戸東照宮の御朱印です。

社殿の向かって左手にある社務所でいただけます。このときはコロナ禍でしたので、御朱印は書き置きのみとなっておりました。

公式サイトには社務所の受付時間が8:30〜17:00までとありますので、御朱印も同様かと思います。

・水戸東照宮は駅から徒歩5分。無料駐車場も用意されている

・徳川家康と初代水戸藩主・徳川頼房を祀っているが、創建当初は違った

・御朱印は8:30〜17:00に社務所でいただける

茨城県神社誌|茨城県神社庁

記事は筆者の主観が多分に含まれております。

誤解や情報が古くなっている場合があることをご了承ください。