wata

wata

田舎のひっそりとした場所でヤバい神社を発見しました。由緒あることは間違いありませんか、近年ミューテーションが起きたようです。

まだ話題になっていないので早くテレビで取り上げていただきたいもの。しかし、その前に地元の者は神社について詳しく知っておく必要があるはずというわけで、この記事では常陸大宮市の一矢神社を紹介します。

この記事でわかること

- 由緒とご祭神

- 奇抜な境内

- 御朱印のいただき方

由緒

村人井上忠右エ門など数名熟議の上、新治郡玉鳥村の八坂神社の御分霊を迎えて奉斎

神輿を造営し神幸祭を行うと流行性の伝染病がなくなったという。以来例祭となる

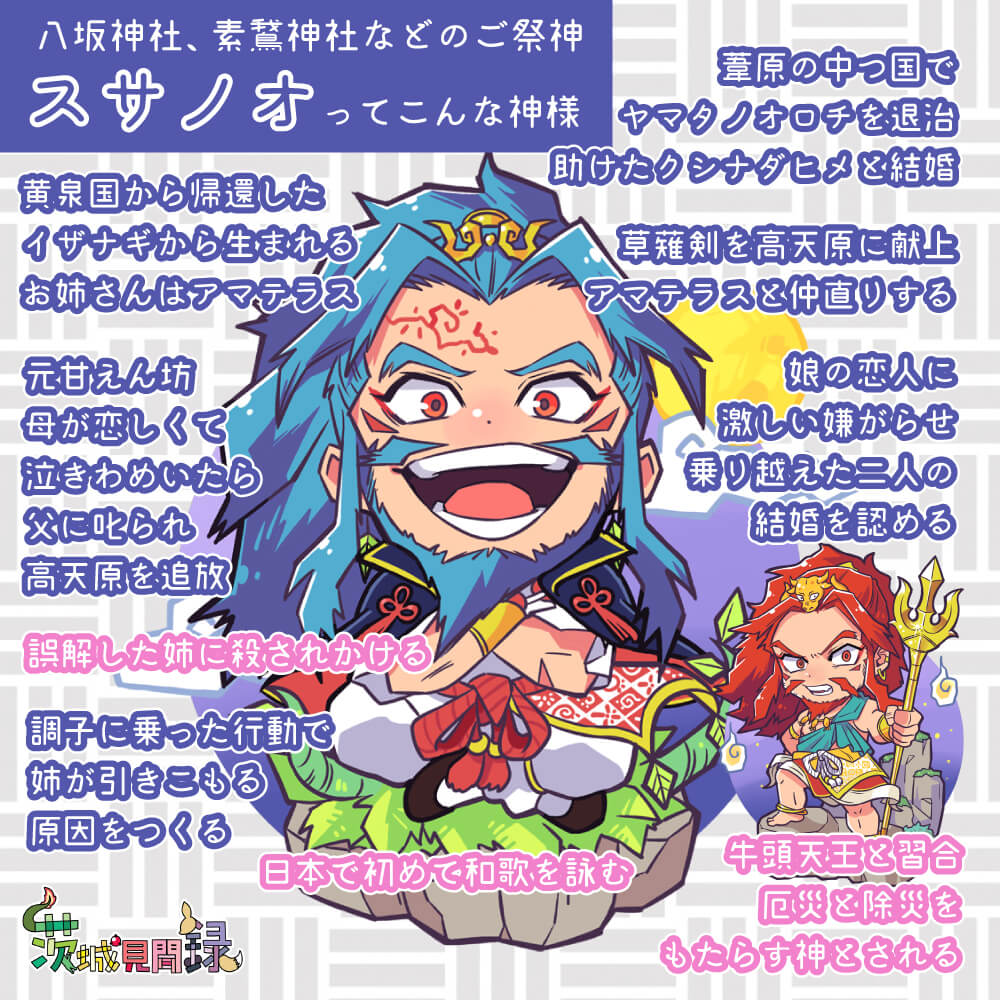

ご祭神は素戔嗚命です。八坂神社や素鵞神社とほぼ同じ性質の神社と考えてよく、社号の「一矢」は勧請元(一ノ矢八坂神社)に由来し境内の立て札で次のように説明しています。

一矢(いちのや)とは、昔九州方面より悪鳥が平井市田畑を荒らすに、退治するため矢を射たところ、第一の矢で射落した慶事にちなんだ尊称。

県北の当社がなにゆえ遠方の玉取(つくば市)から勧請したのかは不明。ただ、当地で古くから信仰されているのは鹿嶋神社(旧村社)なので、それとはと違った神徳を期待してのことかと思います。

それが伝染病を始めとした疫病除け。神徳は神幸祭を行うまではいまひとつだったようですけどが。昭和40年代時点で氏子は65戸。無格社としては立派な数字ではないでしょうか。

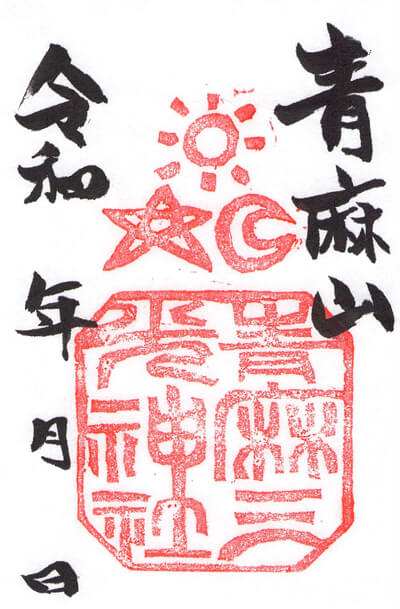

ちなみに下檜沢の十二所、青麻三光神社も旧無格社です。十二所については未確認ですが、いずれも鹿嶋神社を本務とする宮司が兼務をしています。

近年は宮司の活躍により境内の雰囲気を一変させました。見ればわかるレベルなのである種の珍百景として参拝するのもおすすめです。

十二所神社(中檜沢)と八幡明神(現静神社・上檜沢)は当地(下檜沢森の上)から現在地に遷座されました。

アクセス

茨城県民にとってもなかなか辺鄙な場所にあります。最寄りのICは常磐道の那珂IC。下りて約40分ほど。駐車場はないので鳥居のそばに路上駐車することになるかと思います。

ただ、交通量の少ない場所で道路幅も広いですから安全性は充分。混雑することは考えられないのでご安心を。

| 名称 | 一矢神社 |

| 住所 | 茨城県常陸大宮市下檜沢850-1 |

| 駐車場 | なし |

| Webサイト | なし |

呂王蘢州路偉主

駐車場がないので境内に沿う形で路上駐車。停めたところには旧車快調社。なんかヤバそう。ちなみに格言のような立て札は境内の至るところにあります。

以前ここにあったのはロールス・ロイス・ファントムらしき石像のみでしたが、令和6年に参拝したらこのようなレベルアップをしておりました。オリジナリティはあります。

じつはこちらの御朱印もあったりして、けっこうノリノリで建てたようです。御祭神の「数付利威之尊」はなにか別の言葉から転化させたような。

大鳥居

社殿は小高い山の上に鎮座しています。広くない境内ですが、ネタが密集しているので散策には意外と時間がかかるのです。宮司の別の兼務社はこんなことないのですが、一体どうしちゃったんでしょ。

それとよく見たら鳥居の下に巨大な一の矢があるのですね。完全に風景に溶け込んでいるもので、写真を現像してからやっと気が付きました。

そして誰もが気になる石像がこちら。天狗風にアレンジされた猿田彦命です。立て札には次のような説明がありました。

サルタヒコノミコト(報一矢天狗)

天の神の降臨を地上で待ち、道案内をした神様。

(みこしの行列の前に天狗役や面がある由縁)みこしの出待ちをしながら、氏子崇敬者の道中安全を見守っています。

出待ち。まるで追っかけファンのような。サルタヒコはスサノオ担当のオリキなのでしょうか。

それはともかく、猿田彦命は祇園祭の神輿渡御の際に先導役を務めます。天狗とはビジュアルが似ているので同一視されますが、赤い顔や高い鼻は猿田彦の特徴です。

天狗は『日本書紀』に「アマツキツネ」の訓みで記述されるものの詳細はなく不吉の前兆として現れるといった程度しかわかりません。つまり姿かたちについては不明です。

鎌倉時代に記された『是害坊絵巻』によると当時の天狗は鳥人で護法神の迦楼羅(インド仏教のガルーダが仏教と習合して誕生)のようなイメージだったようですね。

それが江戸時代になると修験道の山伏や猿田彦命と習合していま我々が想像するような天狗像が出来上がったのでした。天狗の鼻がもともと鳥のくちばしだったというのは面白い!

ちなみに中国の易の思想では、「長い物」や「尖った物」は変化を生むため不吉とされます。「狗」は口の部分が尖っているとされ天狗の語源になったようです。もちろん狗は「犬」や「キツネ」とは別物ですよ。

天狗像の変遷についてはこちら

石段と烏天狗

参道は見るからにあやしい。微妙にデザインの異なる烏天狗たちが参拝者を。。迎えているのだろうか。

天狗たちは格言を連発。ありがたや〜

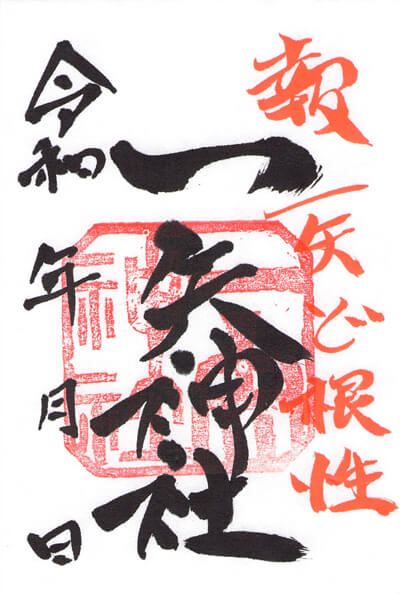

「一矢報いる」は当社のキーワード。社号にもかかっており、「一矢報いる根性授け」の御神徳があると謳っています。まぁ根性があるに越したことはありません。

なお、この天狗は「報一矢天狗」の名があります。たぶん当社オリジナルキャラ。そのうちグッズ展開したりして。

社殿

年季の入った社殿。近年作られたであろう装飾はあれとこれと。。

社殿内には青麻三光神社の遥拝所も建てられています。参拝が難しい場合はこちらで。賽銭箱上の箱に御朱印も用意してくれています。

その賽銭箱には玉と矢がありますね。矢は一ノ矢八坂神社(玉取)に由来すると前述しましたが、玉も同じです。今度は一ノ矢八坂神社のサイトから引用します。

伝説によると、大昔九州地方からカラスが飛んできて田畑を荒らすので、これを退治しようと天に向かって矢を放ち、第一の矢で射落とした処に御鎮座したのが、この一ノ矢八坂神社(一ノ矢天王様)だと言われています。

一ノ矢天王様

カラスは足が三本あり玉を持っていたので、射落とされた地域を「玉取村」としたとされております。また現在でも矢を射たところは「天矢場」、玉を埋めた処は「玉塚」という地名で呼ばれております。

三本足のカラスは八咫烏を思わせます。「玉」は宝の意味もあるので、なんとも縁起の良い話ではないですか。

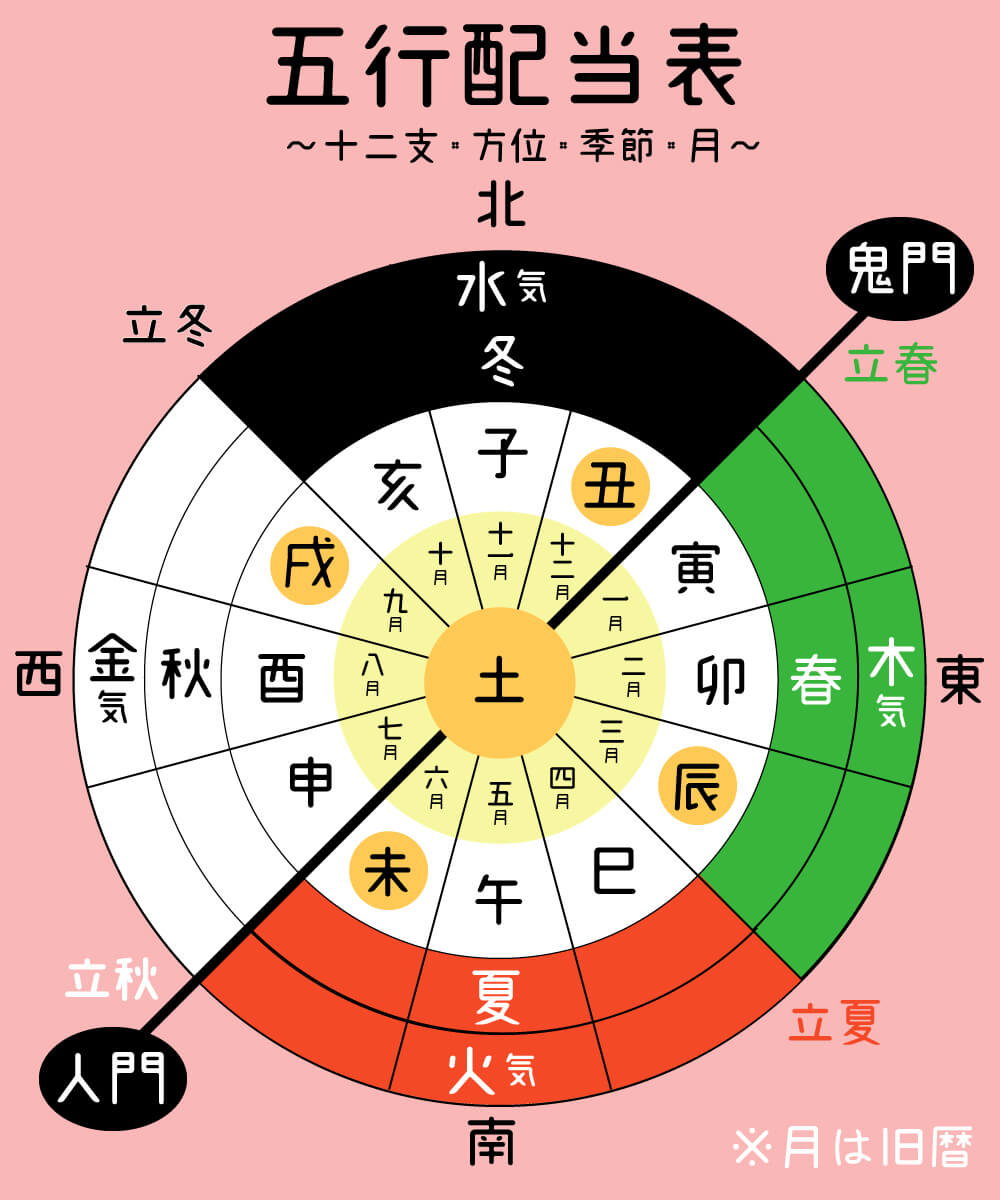

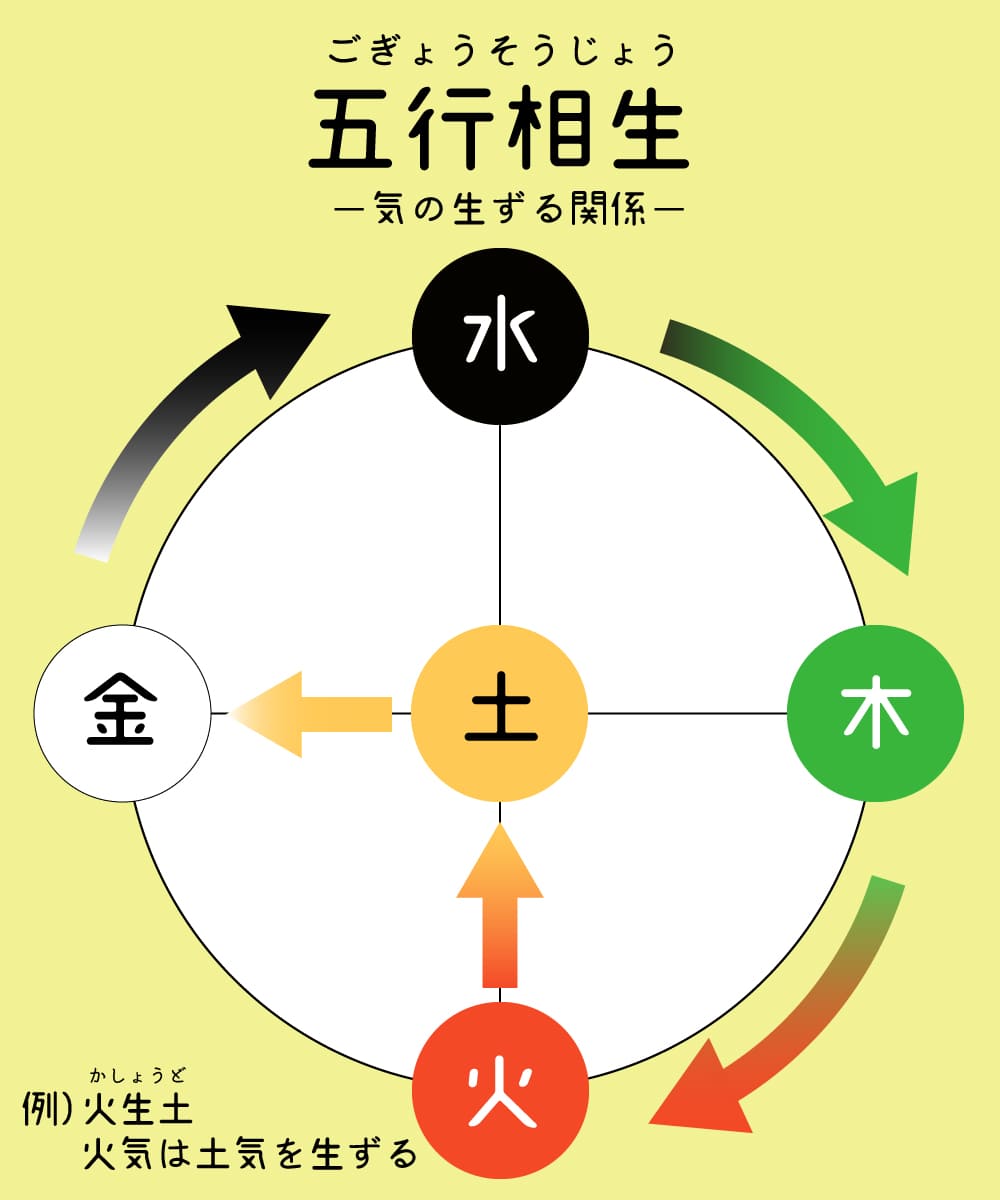

ところで、中国の古い哲学である五行説では、鳥(酉)と玉は同じ「気」を持つとされています。

上の五行配当表を見れば分かるように酉は金気の正位です。金気は金属に通じる気ですから、硬いものや丸いもの(たとえば宝石)も金気にます。

そして金気は金性水といって水気を生みます。当社が明治以前にご祭神とした牛頭天王は名前に牛(丑)を持つ水気(と土気)の神なので、鳥と玉によって生まれたと考えられるのです。

これはわたしが五行説の法則をもとに勝手に言っていることですが、神社を建てれば自然に神霊が宿るかと言われれば甚だ疑問です。そこで当時の哲学を用いたと考えるのは妥当ではないでしょうか。

で、その牛ですが、像となって「牛は偉い」と讃えられています。肉は美味、乳は給食に云々。そりゃそうですが。。

明治以前、牛は神聖視されていました。人々の農耕を助けながら神にも通じるのですから。それに江戸時代は寺請制度によって日本人のほとんどは仏教徒。そりゃあ動物の命は人間並みに大切です。

同じ「偉い」存在であっても価値観は大きく変化しているということですね。

社殿には戦争に関連した額が掛けられていました。日清、日露、支那事変に大東亜戦争。このような農村であっても徴兵されて戦地に赴いていたことが伝えられています。

境内散策

社殿の左右に通路があり、社殿後方をぐるりと回れるようになっています。そちらにもたびたび烏天狗の首が設置されていて、あれこれとありがたい言葉を授けてくれました。

どうやらこうした試みは神社のためのアイディアのようです。兼務社ではそのような傾向が見られませんので、当社に限ったことなんですね。

意識的にしていることなので独特の参拝を楽しむのは大いに結構かと思います。神域に敬意を払いつつ参拝してみましょう!

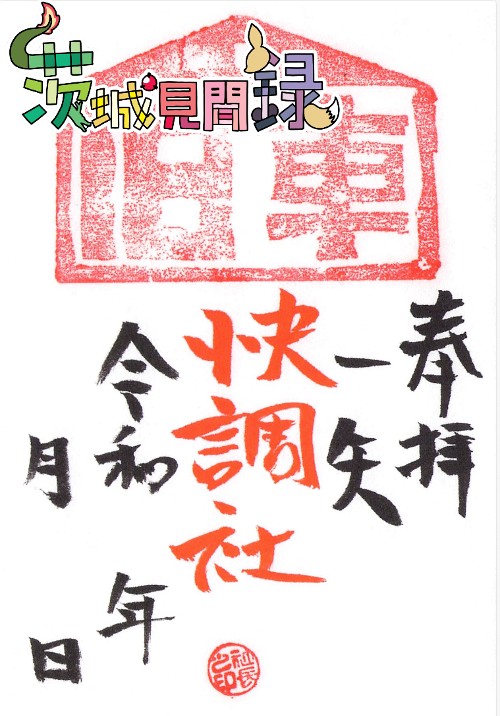

御朱印

一矢神社の御朱印です。社殿前の賽銭箱の上に設置された箱から書き置きをいただけます。

箱の中には青麻三光神社の御朱印も納められています。遥拝すれば、実際に登山しなくても大丈夫です♪

令和6年現在、宮司が兼務する山王神社の御朱印も当社で頒布するようになりました。書き置きとなりますので賽銭箱のあたりにある箱から拝受してください。

・つくば市の一ノ矢八坂神社から分霊。祭神は素戔嗚命だが、猿田彦命も重視している

・境内は近年天狗意識して装飾されている

・御朱印は書き置きが常備してある

茨城県神社誌|茨城県神社庁

茨城の地名|編:平凡社

この記事で紹介した本はこちら

記事は筆者の主観が多分に含まれております。

誤解や情報が古くなっている場合があることをご了承ください。