wata

wata

笠間で絶対に抑えておきたい観光スポット。それが笠間稲荷神社。

いまや陶芸の町に収まらず、アートの町として発展する笠間の中心的な存在です。由緒ある神社ですが、最近ではコスプレイベントなどさまざまな試みをされていますね。

この記事ではド定番の笠間稲荷についてご紹介します。余談ですが、初詣の参拝者は県内No.1。鹿島神宮を上回るというのだから凄まじい。

この記事でわかること

- 神社の由緒と御祭神

- 無料駐車場について

- 八重の藤について(見頃は5月10日頃)

- 紋三郎の伝説

- 御朱印のいただき方(ご祭神と大黒天)

由緒

笠間城主・井上正賢により社地社殿拡張

牧野貞通が城主となるや先例に従い祈願所と定められ、境内地・祭具等が寄進される

ご祭神は宇迦之御魂神です。多くの稲荷神社は京都の伏見稲荷から分霊しており、ご祭神も同じである場合が多くなっています。例外は仏教色が強い豊川稲荷が有名です。

宇迦之御魂神に狐の姿をイメージされる方が多いかと思いますが、狐は神様のお使い。狐は田植えや収穫の時期に人里に現れるので、いつしか豊作や商売繁盛と結びつけられたようです。『稲荷』は『稲が成る』を語源とする説もあるとか。

宇迦之御魂神の性別に定まった説はありませんが、女性や翁の姿と考えられています。当社の場合は民話やそれにちなんだ「紋三郎稲荷」の異名があるように男性、特におじいさんとして印象付けられています。

明治の社格は村社ですから、それまでは特別な神社ということはなかったかと思います。人気の理由はやはり商売繁盛のご利益があるとされているからでしょうか。立派な境内なので説得力があります。

昭和43年(1968年) 八重の藤(県天然記念物)

昭和63年(1988年) 本殿(国指定)

アクセス

①公営笠間駐車場

②地蔵前駐車場

| 名称 | 笠間稲荷神社 |

| 住所 | 茨城県笠間市笠間1番地 |

| 駐車場 | 無料駐車場あり ①公営笠間駐車場 ②地蔵前駐車場 |

| Webサイト | 公式サイト |

| その他のアクセス | 最寄り駅:笠間駅(水戸線) 駅からの距離は約1.5km。徒歩20分、タクシーだと約5分くらい。 |

大鳥居

笠間稲荷神社の鎮座地は笠間市笠間1番地。住所からしてなんかすごい。ちなみに門前の通りは駐車場とお土産の販売店がずらり。平日は空いていますが、土日は県内の神社でも有数の賑わいです。

境内は広く、東西南北のどこからでも入ることができます。ただ、おすすめはやはり正面。南の大鳥居をくぐって参拝していただきたいですね。

参道の両端には昔ながらの仲見世が立ち並んでいます。お菓子やアイスクリームのような食べ物から神棚・狐の石像など渋いものまで色々。

お正月には大量の熊手が並んでいて壮観でした。独特の雰囲気が参拝しにきたな〜という気分にさせます!

手水舎

参拝の前にまずするべきことはお清め。参道右手の手水舎をご覧ください。することは決まっているのですが、注目していただきたいのはその建物。唐破風のついた手水舎なんてそうはありません。

唐破風には龍の彫物。その下にも何やら人の姿が見えます。じつは天の岩戸神話でアマテラスが岩戸から出てくるシーンなのです。ビームのように発射されているのはアマテラスの輝きをあらわしています。

蟇股としてあるのは十二支。しかもコンプリートされているのですから手間がかかっています。参拝者が入れ替わり利用する手水舎なのでさっさと済ませてしまうかと思いますが、時間があればぜひご注目ください!

楼門『萬世泰平門』

おっきーい!本殿に悪いものを近づけないための楼門です。別名『萬世泰平門』。脚の部分には随身の像(右大臣と左大臣)があって神社を守ってくれています!

昭和36年(1961年)にできたので、神社としてはわりと新しいものですね。

扁額にある『萬世泰平門』の文字は伊勢神宮の祭主のご染筆です。

拝殿

たいへん立派な拝殿です。参拝客もたくさん。それに対応するため近年賽銭箱が拡大しました。もはや賽銭箱というかコンテナですね。

拝殿の後ろにある本殿は江戸時代に再建されたもので国指定の重要文化財です。境内は本殿以外に、東門や絵馬殿、八重の藤など紹介しきれないほど見所があります。

たくさんの方が訪れる理由はご利益や由緒よりもこの気持ちよさではないでしょうか。若い方にもお散歩気分で気軽に来てほしいですね!

wata

wata

本殿

大きすぎる社殿なので本殿を見るのも一苦労。拝殿右手の通路からぐるりと回って見る必要があります。

防犯のためか格子があるものの、凄まじい彫刻だとわかります。棟札によると後藤縫殿之助、弥勒寺音八、諸貫万五郎が彫刻師として名を連ねています。

さすが国指定重要文化財。これ以上の技を見るのは県外でも稀でしょう。誰でも気軽に楽しめるのも素晴らしいですね!

八重の藤

笠間稲荷は県内有数の観光名所ですから、ゴールデンウィークもたいへんな賑わいです。そのとき話題になるのが県指定の天然記念物でもある八重の藤。例年の見頃は5月10日頃といわれています。

樹齢は約400年、ぶどうの房のように集合した花弁が特徴です。現在の拝殿が建てられる前は藤に隣接して池があったそうで、開花の時期になると池に映し出される花がとても美しいと評判でした。

八重の藤にならぶ楼門側の藤も樹齢は同じくらいといわれています。八重よりも若干開花が早いらしく、このときはすでに散り際となっていました。写真映えするので記念撮影する方でいっぱいです。

聖徳殿

笠間稲荷の拝殿から右に目を向けると「大黒天」とある看板が見つかります。その先に進んでいけば聖徳太子をお祀りする聖徳殿。境内や茨城県神社誌を見ても詳細がわかりませんので笠間稲荷のWebサイトから引用します。

聖徳太子がお祀りされています。笠間施工組合(大工職)が中心に太子講が組織されています。

聖徳殿/笠間稲荷神社

また大黒天(大国主大神)、事比羅社(大物主大神)合殿にてお祀りされています。

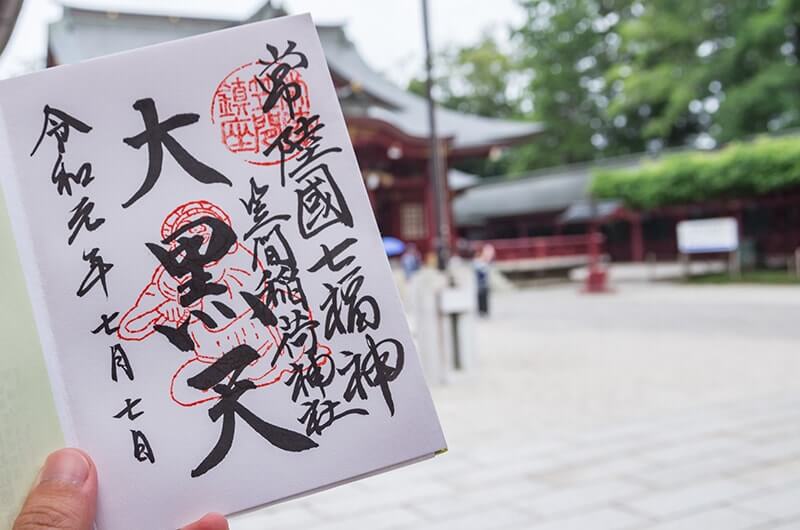

ざっくりな説明ですが、講があるということは、かなりの歴史を持っていそうです。この社殿に一緒に祀られている常陸七福神の大黒天は土浦市の真延寺からはじまった七福神巡礼です。

こちらの大黒天はくくり頭巾で狩衣姿、左肩に袋、右手に打ち出の小槌を持っています。元禄時代に広まった米俵に乗った姿と違うことが特徴だとか。少々暗いのですが、右の方に安置されていますのでぜひご覧ください。

wata

wata

総門

境内の東側の出入り口には総門があります。建てられたのは文化10年(1814年)です。楼門ができるまでは随神門として使われていました。いまは像が楼門に移され御幣を置いています。

はじめてご覧になった方は大きさや色、造りに驚かれると思います。正面の巨大な鳥居がなければ間違いなくこちらが本来の入口だと感じるはず。

総門の裏手には本殿を移築(後方に100m)した際に使われた大毛綱があります。崇敬者2万人の女声の髪の毛が使われているのだとか。。なかなかのオーラを放っています。

ご祈祷について

笠間稲荷では家内安全・交通安全・厄除け(厄払い)など、各種祈祷を受付ています。

受付は楼門をくぐって左手にある社務所です。つまり門が開いている時間でないと申し込めません。

ご祈祷は8:00から16:00まで1時間ごとです。お正月や例祭などの催事のある場合は異なりますので、神社にお問い合わせください。

その他、詳細につきましては公式サイトをご参照ください。

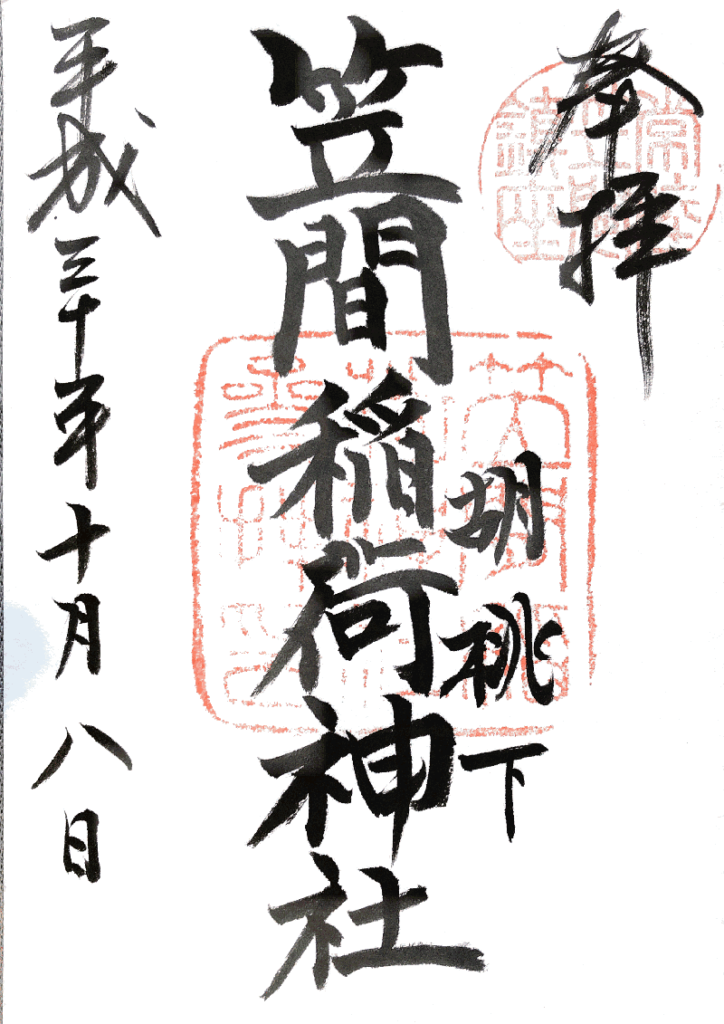

御朱印

笠間稲荷と大黒天の御朱印です。楼門をくぐった先、左手にある社務所でいただけます。ご祈祷の時間が午前8時〜午後4時なので、同じくらいの時間にいただけると思います。

令和6年現在、大黒天の御朱印は書き置きのみです。

笠間の菊まつり

年間行事が充実している笠間稲荷。オススメはたくさんありますが、笠間の菊まつりはぜひご覧ください。日本最古の菊まつりで110年を超える歴史があります。

期間は例年10月下旬から11月下旬です。

品評会用の大変美しい華花が笠間稲荷を中心に展示。境内には菊の香りが漂いますので、いつもと違った参拝になるかと思います。比較的見頃が長く、期間中に別の行事もあるのできっと楽しめます!

楼門の手前にある像は塙嘉一郎。笠間稲荷の3代目宮司で菊まつりの発案者です。

菊まつりは神社農園ではじまり拡大していきました。戦中も継続されて兵士たちを招待しており、菊には愛国心を象徴する意味があるのではと思います。皇室も菊花紋をシンボルとしていますよね。

紋三郎狐の伝説

笠間稲荷の神様は本当にキツネだという昔話(説)があります。キツネは紋三郎というシブい名前です。昔話をざっくりとご紹介しますと・・・

むかし、県北に神通力を持った4匹のキツネの兄弟がいました。兄弟は人間に悪さをする仲間たちのことを申し訳なく思っていて、罪滅ぼしのために自分たちの力を人間に役立てることにしました。長男は川、次男は平野、三男は山、四男は海にわかれて、人々の生活を助けました。

兄弟はそれぞれ神通力の種類が違っていて、3男の紋三郎は”石を見つける”というものでした。川と瓜連城を守っていた長男の源太郎はたいへん人気がありましたが、兄弟の中で一番人間に喜ばれて出世したのは笠間の紋三郎でした。

石を見つける・・・わたしは兄弟でもっとも地味な能力だと思いましたが、出世したのはいろいろと理由があるんです。昔話は以下の記事に詳しく書きましたのでご覧ください。

・笠間稲荷は7世紀に創建といわれる

・ご祭神は紋三郎キツネともいわれる日本三大稲荷

・御朱印は2種類。常陸国七福神の大黒天の御朱印もある

茨城県神社誌|茨城県神社庁

瓜連町の昔ばなし|著 楠見松男

記事は筆者の主観が多分に含まれております。

誤解や情報が古くなっている場合があることをご了承ください。