wata

wata

南北朝時代、常陸国(いまの茨城)に北畠親房がやってきたことは、茨城が日本史に影響した数少ない場面です。わずか一文ですが、歴史の教科書にも載っていますよね。

親房はいまの稲敷市に漂流し、当然(?)のように敵対する北朝から命を狙われます。生き延びたのは親房に味方した者がいたから。ではどんな人が守ったのでしょうか。

この記事では稲敷市の高田神社をご紹介します。かつて「高田権現」とも呼ばれた神社で北畠親房とも大変ゆかりがあるんです。

高田神社について茨城県神社誌などをもとにざっくりとご紹介します。

平将門の乱の鎮圧のため、朱雀天皇の命により紀伊国の熊野の神を勧請

(おそらく堀河天皇の)勅願所となる。

源頼朝が奥州追討の戦勝祈願をし、平定後に東条の庄500町を寄進

北畠親房が神宮寺城に拠る。神主千田氏と社僧が追討者と奮戦するも城は陥落。神領が賊に奪われる。

その後、足利義詮によって修繕。

徳川家康の北討に協力。褒美として257石の寄進を受ける

(常総遺文の「東条庄高田権現棟札」より)

大工棟梁・桜井瀬兵衛政信によって再建

総督宮の東下の折に玉串料が献じられる

天神山にあった天満神社(無格社)、青宿天神山の天満神社(無格社)を合併

1月13日、不審火によって社殿焼失

藁葺きから瓦葺に変更

創建壱千百季記念

盛りだくさんといった内容ですね。ご祭神は以下です。

- 熊野神王櫛御気野命

- 伊邪奈岐命

- 伊邪奈美命

- 撞榊厳霊天疎向媛命

- 菊理比売命

- 速玉之男命

- 事解之男命

- 菅原道真公

由緒で注目するのは、やはり北畠親房でしょう。南北朝の動乱の中で常陸国を訪れ、神皇正統記を著したのはあまりにも有名。

親房は漂流してきたといわれますが、当地は荘園が多かったので勢力拡大のため意図的にやってきたと思います。荘園の持ち主も興味深いことでして。。後述します。

それにしても親房と一緒に宮司らも戦ったというからすごい。親房が拠った神宮寺城には名前の通り神宮寺があって、高田神社(当時は高田権現)の別当(神社の祭祀を担当)を務めていました。

いろんな繋がりがあってのことだったのでしょう。ただ、戦いの後に領地と神職を没収されてしまったのですが。。

高田神社はずっと神仏習合でした。神宮寺のあと逢善寺の末寺が別当になったようですが、親房の件で起きた宮司交代が関係?現在の宮司のお名前から想像するといまは元に戻っているようです。

wata

wata

アクセス

基本的には車で参拝することになるかと思います。圏央道の稲敷ICを下りて10分ほどです

駐車場は広いので問題なく駐車できるかと思います。

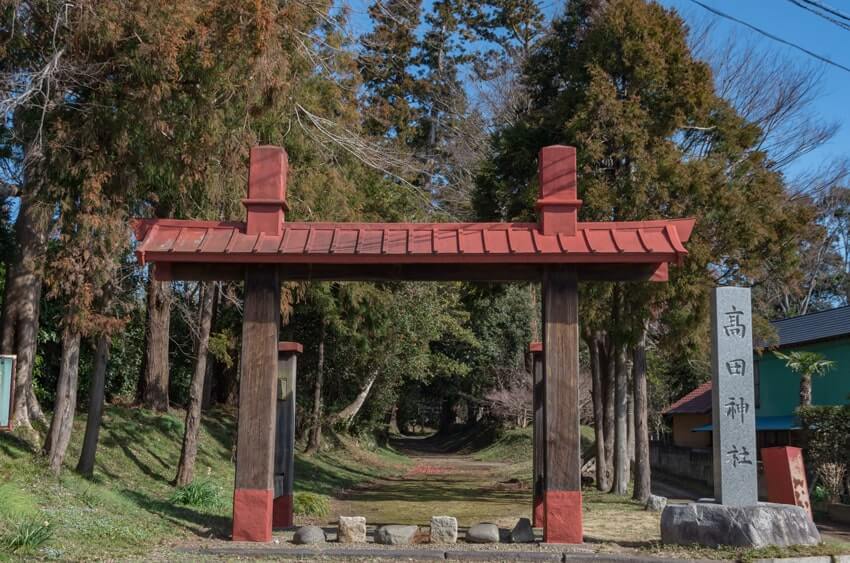

鳥居(冠木門)

高田神社といえばこちらの鳥居でしょう。冠木門と呼ばれる形で一般的な鳥居とは少し異なっています。

周辺の武家の信仰が篤かったためこの形になったとか。神社の歴史をたどると納得ですね…!

右手に見える社号標は昭和59年に建立されたので真新しくみえます。社号の「高田」は地名に由来。鎌倉時代の史料にもある地名なのでかなり古いといえます。

少し話が変わりますが、「高田郷」がはじめて史料に出るのは建武3年(1336年)の足利尊氏の下文です。南北朝の動乱で活躍した佐々木佐渡守定宗(近江国が本拠)に「常陸国高田郷」を与えたとあります。

佐々木一族は六角家、京極家、朽木家などの分家を持つ近江の豪族です。そして定宗は京極家の出身。『ばさら大名』で知られる佐々木道誉(高氏)も京極家なのですが、じつは道誉も常陸国、しかも高田郷の隣に領地を持っています。

道誉は北畠親房の件よりも少しだけ後年のようなのですが。。領地を没収された高田神社の宮司は近江の佐々木氏を頼ったと伝承されていますので、それぞれの関係性は気になるところです。

もう少し解説すると、佐々木道誉は足利尊氏(北朝)と後醍醐天皇(南朝)のどちらにも親しかったので、もし道誉や同家の者が信太に領地を持っていたなら親房来訪やその追討のどちらにも関与していた可能性があるということです。。やっぱりわかりにくい?

鳥居の先は150mほど参道が続きます。『高田権現自然環境保全地域』なので、スギやヒノキなどの巨木が伸び放題。自然を満喫ですっ!

周辺の道路は整備されていますが、ほとんど住宅がありませんので、とても静かな場所ですよ。

かつては現在よりもずっと広大な境内をしており、それは逢善寺に残る文書からわかります。『茨城県の地名』にその内容があったので転載します。

常陸国河内郡東条庄高田郷之内百石、造営免五拾石、神主五石、別当拾石、禰宜次郎左衛門七石五斗、禰宜若狭弐十七石五斗、酒造弐石五斗、耐宣浅路五石、幸雲寺五石、御手洗五石、迎坊五石、愛蔵坊五石、勧行坊五石、西林坊五石、普門寺五石、 一神子五石、二神子五石、三神子弐石五斗、席敷弐石五斗、御庭払、都合弐百五拾七石五斗事右、全可社納井山林竹木等令免許了、者可抽国家安全懇祈者也、働如件

茨城県の地名|編:平凡社

慶長七年十一月廿五日

内大臣(御朱印)

各所に朱印地を与えているわけですが、なんとか坊という記述が気になりますね。別当のほかに修験などが祭祀に関与していたのかもしれません。熊野信仰らしいですね。

社殿

二の鳥居と境内です。この鳥居や奥の狛犬は比較的近年に建てられました。境内社も多く、周辺の信仰が一箇所に集められているようです。

ちなみに駐車場から直接社殿に向かおうとすると、二の鳥居からとなります。冠木門を見たい場合は参道を戻らないといけません。

拝殿は平成9年に再建されたので非常にキレイです。境内もよく手入れされていますし、気持ちよく参拝できますよ♪

多くの御祭神を配祀しておりますが、主たる祭神はやはり熊野関係でしょうか。近世まで当社は東に位置する神宮寺が別当を担っておりました。

神宮寺の名称から形式的には創建自体が神社に附属したのでしょう。天台宗に属する神宮寺の御本尊は阿弥陀如来です。阿弥陀さまは当社の祭神である「櫛御気野」の本地仏という関係です。

本殿も見事なもの。キラッと輝いているのは菊花紋。勅願所であったことの由来しているのでしょう。

再建される前の社殿は享保18年(1733年)に桜井瀬兵衛政信によって再建されました。

この人物、けっこうスゴイ人でして成田山新勝寺の一切経堂を建立したんです。経堂は享保7年(1722年)なので、高田神社の方が後でした。

ちなみに政信のお爺さん(桜井瀬兵衛)は円勝寺の山門(行方市・玉造)、月山寺本堂(桜川市・岩瀬)、薬王院本堂(桜川市・真壁)、国分寺本堂(石岡市・府中)を手掛けた名工です。

不審火による焼失とのことですが、とても残念ですよね。こうした話を聞くたび、火災報知器やセキュリティを導入できないかと思ってしまいます。

本殿の裏手に奥宮があります。詳細は不明ですが、ご祭神は創建時に祀られた熊野神王櫛御気野命です。

江戸崎城主・土岐原氏(土岐氏)にも熊野信仰がありました。信仰は戦国時代までこの辺りで盛んだったようですよ。

ちなみに、古渡の熊野神社は天正15年(1587年)に土岐治綱が再興しております。対立していた小田氏と信仰も異なっているのは面白いですね!

幻となった文化財

当社の文化財を調査した一色史彦氏の『七福神の創作者』によると、当社には文化財に指定されなかった銘品がありました。指定に至らなかった理由は調査の際に見つけられず、社殿の燃え跡から発見されたためです。

銘品は刀・槍・薙刀・鉄砲の計6点で消火のための放水により錆びてしまったそう。それらについて前述の書から引用します。

さっそく解読していただきましたところ、薙刀の一本には、永正元(一五〇四)年甲子三月七日、熊野若一王子に常州東條庄高田郷勝貞が寄進したものであることが、刻銘されています。

またもう一本には、元亀元(一五七〇)年庚午十一月に常州東條庄高田住岡澤九郎兵衛英定が作ったことが記されています。禰宜(神主に次ぐ神職)の千田正之先生はこの名を見て即座に、この九郎兵衛は伝説的な名刀工として知られた人物、と言われました。この薙刀は、江戸崎城主土岐大膳大夫治英が奉納したものと刻まれています。

次に太刀二振り。一本は天文廿(一五五一)年九月吉日、もう一本は翌廿一年壬子年正月大吉日に奉納されたものです。槍一本は家義作の刻銘のみ。鉄砲一丁はこれまたあの著名な名工・岡澤土佐守藤四良盛光の作で、天正十八(一五九〇)年庚寅十一月廿二日、高田大権現宝前に奉納されました。

七福神の創作者 P79-80

限られた時間の中でした調査で文化財になるような品々を見つけられずに悔やんだとのこと。一色さんの痛恨の念が伝わって、読んでいるこちらまで悲しくなってしまいました。

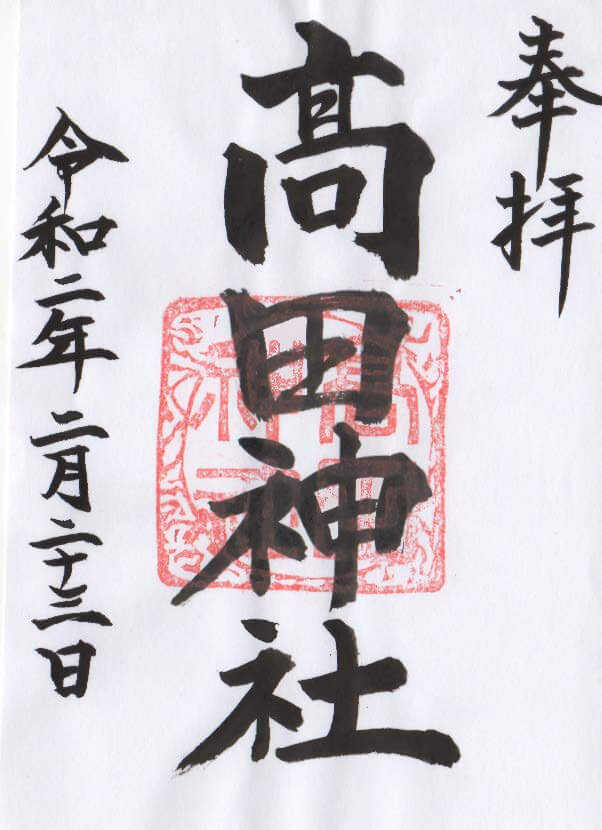

御朱印

高田神社の御朱印です。おそらく書き置きとなります。

境内に社務所はありませんので宮司宅でいただきます。いつも滞在しているかは不明なので「いただけたらラッキー」くらいの気持ちでどうぞ。。

場所は境内の立て札で案内されていますので、そちらをご参照ください。徒歩だと10分ほどかかるかと思います。

・先代の宮司が北畠親房と共に戦った

・社殿は成田山新勝寺の経堂を建てた人物と同じ

・御朱印は宮司宅でいただける

江戸崎町史|編:江戸崎町史編さん委員会

茨城県神社誌|編:茨城県神社庁

七福神の創作者|一色史彦

記事で紹介した本

記事は筆者の主観が多分に含まれております。

誤解や情報が古くなっている場合があることをご了承ください。