wata

wata

神話で活躍する女神といえばだれでしょう。アマテラス?コノハナサクヤ?それともアメノウズメでしょうか。

以上をご祭神とする神社はよく見かけますが、稲田神社の奇稲田姫はあまり多くないかもしれませんね。でも、素盞嗚命(八坂神社のご祭神)の妻ですから、ぜひとも覚えておいてほしいところ!

この記事では笠間市の稲田神社とその奥の院をご紹介します。数々の伝説の一部もご紹介しますので、参拝の際に色々と想像してもらえると楽しめるかなと思います♪

由緒

新治国造が奇稲田姫命を祭祀したという

『延喜式』の神名帳にて名神大社に列格。 *延喜式の施行は康保4年(967年)

笠間時朝の子朝宗、右少辨光俊等十人の歌人で百首を献詠する雅挙があった

*3月3日、写真 *他あり

水戸藩主徳川光圀、四神旗を奉納する

※境内立て札には元禄8年とあり

火災により焼失した社殿を再建

4月、香取神社、天満宮、山王宮、神明宮、稲好井の五社を合祀、郷社に定められる

四神旗が県の文化財に指定される(現在は茨城県立歴史館寄託)

御祭神は奇稲田姫命です。神話では八岐大蛇の生け贄とされるところをスサノヲによって救われました。スサノヲは姫を櫛に変えて頭に挿して戦ったということから「櫛稲田姫」とする場合もあります。そうした縁で二人は結婚。荒っぽい素盞嗚命ですが、奇稲田姫とは仲良く過ごしたことでしょう。

由緒にある創建の伝説については異説があります。というか『茨城県神社誌』にはこれからご紹介する伝承があるので、新治国造のほうが異説といえるかもしれません。

伝説に当社祭神稲田姫は稲田宮主蔶狭之八箇耳の女。初め某氏の家童稲田好井を汲んとして井の辺に至ると一少女樹下に出現。家童怪み主人に報せ早速見ると容貌端麗に貴人ならむと思ひ問ふと、少女曰く「我は素戔嗚命の妃稲田姫なり。是地の主神と為る既に久し、汝等の祖亦會て我に仕ふる者なり。我今降りて此処に居らんとす、宜しく我父母の祠と我夫妻の宮とを営み、好井の禾を以て酒飯を作り我に奉ぜよ」といふ。驚いて社殿を造り神霊を鎮齋した。更に水田を供し之を稲田田供村と名付けた。武持と伝ふ者祀事を奉務、その裔孫が田村氏である。当社又のなを稲田神姫宮神井上神握神国主遠祖神と伝ふ。

茨城県神社誌

好井とよばれるその井戸は現在神社の鎮座する場所ではなく少し離れた奥の院にあります。ただし、それが伝説の好井なのかどうかはなんともいえません。そもそも現在の稲田神社は創建について前述の由緒のように伝えていますから、じつは関係がないかもしれません。

当社は過去の火災によって多くの社伝および社宝を失っています。しかし、過去に広大な土地を有していたことから延喜式神名帳にある名神大社であると比定されています。明治の社格制度では県社となりましたから、古くから格式ある神社といえるでしょう。

wata

wata

アクセス

笠間西ICを下りて5分ほど。水戸線の稲田駅からですと徒歩で約15分です。少しわかりにくいですが、50号の側道を100mほど進めば大鳥居が見えます。

| 名称 | 稲田神社 |

| 住所 | 茨城県笠間市稲田763 |

| 駐車場 | なし(鳥居前に駐車可) |

| Webサイト | 茨城県神社庁 |

| 年間行事 | 1月1日…初祈祷 2月3日…節分祭 2月19日…記念祭 7月30日…祇園祭 11月17日…例大祭 |

鳥居と石段

稲田神社の一の鳥居は国道50号から少し入ったところ。巨大な鳥居ですが、奥まったところにあるので見つけにくいかもしれません。また初参拝の方はどこに停めればよいのか困惑するかもしれません。

参拝者が多くないこともあって鳥居周辺に駐車することが認められているようです。もっと無難に行きたいのであれば社殿近くの運動場の側に停めるといいでしょう。

ちなみにこの鳥居の先、石段の手前のあたりに宮司宅があって御朱印の受付がされています。

一の鳥居の先にはこの石段。その手前左側に神社の由緒や年中行事について詳しく説明されています。右側の電柱の下のあたりにある小さな立て札が宮司宅への案内板となっています。

ところで、当社について『茨城県神社誌』にはたいへん興味深い内容が記されています。

稲田姫の神が八頭八尾の遠呂智に追はわれた時に、茶の根に躓き葉で眼を痛められたといふ所から、神社は勿論、氏子崇敬者の家には茶、松の木はなく、正月の門松さへ作らず、茶を断つてゐる。参拝者は茶を断つて参拝する。

茨城県神社誌

驚くことに茶や松を植えるのはタブー!飲むのもダメとは厳しい。しかし、不思議とこういう伝承は県内各地で見られます。タケミカヅチとか大国主が足をひっかけたなんて話もありました。

ただ、お茶は分かるとしてなぜ松もダメなのか。おそらくそれは易の思想に由来するのでしょう。松の字は木へんに「公」。そして公の旧字は「㒶」。ここに八があるから八頭八尾のヲロチに通じてしまう、と。

社殿

稲田神社の社殿は嘉永元年(1848年)に再建されたもの。火災により焼失したためだったとか。以前の社殿は元亀年中(1570−1573年)に兵火で炎上したので慶長7年(1602年)に再建したといわれています。火災は恐ろしいですねぇ。。

間口5間(約9m)、奥行きは2.5間(約4.5m)ほど。立派な入母屋造りの拝殿です。殿の左手に社務所に続く通路がありますので、横長で大きく見えますね。

流造の本殿も大変立派なもの。かつての社格の高さを感じさせますね。特に目立った彫刻などは見えません。

千木は女千木になっています。女神をお祀りしている場合に多く目にしますが、県内では比較的珍しいのではないでしょうか。

八雲神社

稲田神社の社殿の右手に鎮座する八雲神社。ご祭神は奇稲田姫の夫・素戔嗚命です。

境内社としてはずいぶん大きいですね。(後にご紹介する)奥の院と違い奇稲田姫の社殿とわけているのはなにか理由があるのでしょうか。

毎年7月30日に祇園祭があり、神輿が稲田全域を渡御して清めます。昭和48年発行の茨城県神社誌だと夏祭という表記ですね。神輿をかつぐ若者はみな白装束とのこと。ミステリアスな感じですね。見てみたい。。

wata

wata

手摩乳神社と脚摩乳神社

奇稲田姫と素盞嗚之尊の夫婦をお祀りすることは多いかと思いますが、稲田神社では姫の両親も一緒です。

手摩乳神社は姫の母神にあたる手摩乳命。脚摩乳神社は父神にあたる脚摩乳命をお祀りしています。

神社のご神徳として縁結び、安産、子育、頭・目・手・足によいとされるのは、両親と一緒であるためでしょう。二神は拝殿の手前、姫を見守るように左右に分かれて鎮座しています。

お社はいずれも平成25年に稲田の富田工務店が奉納したとありました。

笠間時朝の歌碑

本殿を正面に見て左後方にあるのが笠間時朝(1204−1265)の歌碑です。笠間の領主であり稲田神社を崇敬していたことから当社にまつわる歌を残しているのです。

君か代も我かよのすゑも久方のあまくたります神そまもらん

藤原時朝

歌は稲田神社の歌会で披露されました。歌会には鎌倉幕府の将軍となった宗尊親王の和歌の師である藤原光俊など著名な歌人が参加。それらの氏名は拝殿内に飾られた額に記されています。

額は令和5年度の「かさましこ文化財公開」にて公開されておりました。そのとき額は江戸時代後期に作られたとお伺いしました。社殿が火災にあったことを機に当社にとって重要な歴史を伝えていきたい思いがあらわれたのではと思います。

「かさましこ」の動画として紹介されていますのでぜひご覧ください。境内のようすや拝殿の内部などもありました。

時朝は仏教への信仰も篤く、岩谷寺に寄進した薬師如来像(国指定文化財)や楞嚴寺の千手観音像(国指定文化財)のように今では笠間を代表する文化財となっているものも少なくありません。

文化と信仰を通じて無理のない統治をしていたのでしょう。それには土着の豪族でなかったことが起因しているのかもしれませんね。

wata

wata

四神旗(県指定文化財)

稲田神社の社宝といえば、なんといっても四神旗です。およそ300年前に水戸黄門として知られる徳川光圀公から寄進された4旒1セットの旗です。嘘のようなホントの話。

ふだんは茨城県立歴史館によって管理されておりますので参拝しても見ること叶いません。実際に目の当たりにできるのは歴史館の企画展か笠間市(近年は益子と合同)で開催される文化財公開のときだけでしょう。

光圀公が寄進した四神旗は3点あるそうですが、現存するのは稲田神社のみと聞いたことがあります。大切なものであって、火災や盗難から守り続けるのは至難の業。こうして現存することには多方面に大きな感謝が必要ですね。

概要を『笠間市の文化財』から引用して紹介します。

【年代等】江戸時代 元禄11年(1698)

【形 態】横72cm,縦120cm

元禄7年(1694)水戸藩2代藩主徳川光圀は、将軍徳川綱吉の命により江戸ヘ向かう途中、稲田神社に詣で古社の衰微を嘆き、神官田村善太夫智英を江戸に同道し、神道を学ばせた。その後、稲田神社へ「縁起」「神系」「神宝」「祭器」の図、神社図、社造図を奉納した。また、同11年には、四神旗と日月の憧(旗)を奉納し、天下泰平と将軍家の繁栄を祈願したといわれる。四神とは天を守る四方の神をいい、東は青竜、南は朱雀、西は白虎、北は玄武の4神獣で表す。この旗の右下の縁には「四神御旗敬奉納常州新治郡稲田神社元禄之歳源光囲粛具□」とあり、四神図の作者は、水戸藩士桜井才次郎忠重

笠間市の文化財

である。 (指定年月日:昭和63年1月25日)

上の文章で気になるのは「稲田神社に詣で古社の衰微を嘆き」の部分。地元の方の話では、当時の宮司は少々心配なところがあって、これを機に神道に専念することになったそうな。急遽決まった同行も余暇があったせいかも。

江戸時代は神仏混淆の時代で神社は仏教との関係が密接でした。神社には社僧や別当が祭祀を担うことが少なくありませんでしたが、稲田神社ではそうした話を聞いたことがありません。それは神仏分離を進めた光圀公に親しい宮司の存在とそれ以前は衰微していたせいかもしれませんね。

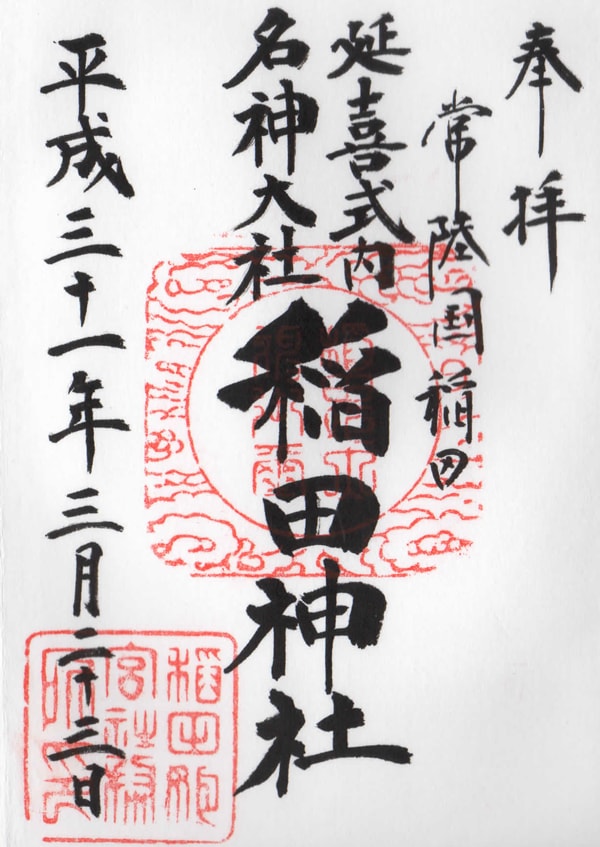

御朱印

稲田神社の御朱印です。素晴らしい筆です。

一の鳥居をくぐった先の石段の手前を右に進んだ宮司のご自宅でいただけます。小さな立て札がありますので、おそらく間違うことはないでしょう。

稲田神社の奥の院は神社の北西に位置しています。車だと5分くらい。徒歩だと神社隣の公園の方から進めるので意外と近いです。

奥の院に参拝者用の駐車場はありませんが、院を守ってらっしゃるお家の庭をお借りできます。

道路を進んでいくと突き当りに立て札があり、「参拝者の方はお停めください」と案内を出していただいているのでご安心ください。

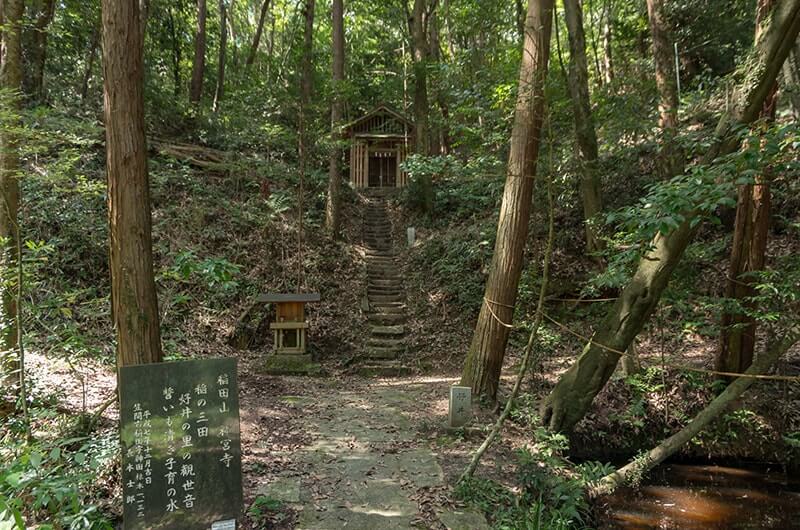

車を下りて神社の方に進むと写真のような光景が広がっています。稲田山と呼ばれる高台に鎮座する社殿はまさに神の住処という感じ。周辺が森となっており、大変な神秘的な印象がします。

途中の石碑には『稲田山 神宮寺』とあります。かつて奥の院の境内に神宮寺があったことを示しているのでしょう。

境内には小さな堂宇がありまして、笠間市の文化財になっている毘沙門天立像と童子立像が安置されています。

伝説の好井

石段の手前、右手には伝説に登場する好井があります。しっかりとしめ縄が張られていますね。

ここで奇稲田姫のお告げがあったということでしょうか。足を運ぶたびになんだかドキドキする場所です。

笠間市の昔ばなしでは、この場所に現れた奇稲田姫は次のように話したといいます。

「私は素盞嗚尊の妃、稲田姫である。この地の神となること久しい。お前たちの先祖も、私につかえてきた。私はいま天から降りて、ここに住もうと思う。だから父母の祠と、わが夫妻の宮を作り、好井の水で酒を造り私たちにささげなさい」

稲田姫神社の好井/笠間市の昔ばなし P6

好井は酒造りのためにあったんですね。あと社殿には夫妻が一緒に祀られているとなっています。なるほど。境内に八雲神社がないはずです。

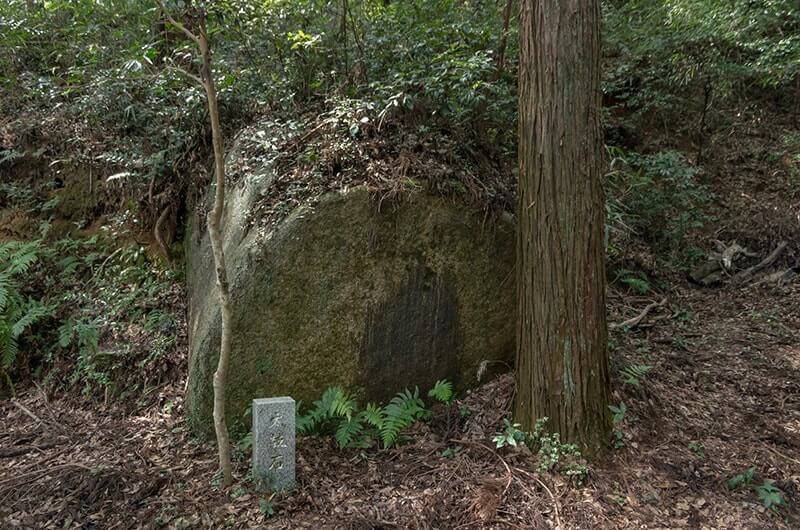

太鼓石

石段を登り、社殿の左手を見ると太鼓石があります。太鼓のようにバチで叩きやすい形をしています。

太鼓は神事で使われるように単なる楽器とは違います。祓いの役目を持つ大切な神具ですから、境内にこのような石があることは縁起がよいと感じます。

そういえば雨を呼ぶ雷神も太鼓を持っていましたね。。

手摩乳神社と脚摩乳神社

社殿を右から見ると上の方に2つ小さな祠があるのがわかるでしょうか。稲田神社にもあった手摩乳神社と脚摩乳神社です。姫を高いところから見守っているよう。。

やっぱり家族一緒にお祀りしているんですね。家庭円満のご神徳がありそうなお参りとなりました。

民話『稲田姫神社の大蛇』

奇稲田姫が八岐大蛇を退治する物語に登場するせいか、民話も大蛇絡みがいくつかあります。

わたしが特に気になっているのは次のようなものです。

むかしむかし、稲田姫神社には大蛇が住んでいたという。

あるお坊さんが修行のために稲田に訪れ、稲田姫神社でお参りをしたときのこと。お経を読み上げて次の場所に向かっていると、後ろからざわざわと気配がしました。

恐る恐る振り向くと、そこには異形の怪物たちがひしめき合っているではありませんか。

お坊さんは必死になって逃げ出しました。後ろからは怪物が草木をなぎ倒しながら向かってくる音が聞こえます。お経を唱えながら無我夢中で走り続けると、いつしか気配は消えていました。

お坊さんは落ち着かない心のまま歩き続け、気がつくと鹿島神社の前にいました。もやもやとした気持ちを整理するため、お参りのあとにご祭神に話しかけます。

「わたしはお参りをしてお経を上げただけなのです。それなのになぜあのような恐ろしい目に合うのでしょうか。なにか悪いことをしていたのでしょうか。何卒お教えください」

その夜、お坊さんは鹿島神社で休むことにしました。すると夢に鹿島の神が大勢の神々を引き連れて現れ、お坊さんに話しかけました。

「お前の頼みを聞いたぞ。早速、取り調べを行う」

すると数名の神が空に飛び立ち、しばらくすると白髪の老人を連れてきました。

「お前は稲田神社の神ではないか。なぜ、この者に恐ろしい思いをさせたのだ」

「はい。わたしはたしかに稲田神社の神です。参拝をしたものを大切にしようと思っております。しかし、近年、神社に恐ろしい大蛇が住むようになりまして、わたしを拘束するのです。今回はお呼び頂いたので表にこれましたが、ふだんは身動き一つとれません」

「そういうことだったか。それではその大蛇とやらを退治せねばな」

鹿島の神の命を下すと、5,000もの神兵が巨大な雲に乗り大蛇の元へと向かっていきました。

そしてしばらくすると4,5mもある白蛇の首が鹿島神社の境内に届けられました。白蛇には大きな角と耳があり、とても不気味な顔をしていました。

お坊さんはそこで目を覚ましました。そしておぼろげな記憶を頼りに稲田神社に戻ると、社殿は焼け落ちてしまっていました。

近くの村人に話を聞くと、昨夜いきなり雨風が強くなり、神社の辺りで叫び声が聞こえたといいます。そして雲から炎が放たれ、またたく間もなく社殿は焼けてしまったそうです。

興味深いですよねぇ。神社なのにお坊さんが登場したり、ご祭神の奇稲田姫が登場しなかったり。

鹿島の神は武甕槌命だと思いますが、鹿島神宮ではなく鹿島神社なんですよね。稲田神社の近くにあるということでしょうか。

白蛇の正体も謎ですし、最終的に社殿が焼失しているということは、史実と関係しているのでしょうか。

謎は深まるばかりですよね。この民話に関する情報がありましたら、ぜひご連絡ください!

・創建年は不詳。新治国造の創建、あるいは稲田姫の顕現したことにはじまるといわれる

・延喜式神名帳に名神大社として記載。明治の社格制度では県社とされ非常に高い社格だった

・御朱印は参道の石段前にある宮司宅でいただける

参考文献

茨城県神社誌/茨城県神社庁

笠間市の文化財/笠間市教育委員会

笠間市の昔ばなし/編:笠間市文化財愛護協会

記事は筆者の主観が多分に含まれております。

誤解や情報が古くなっている場合があることをご了承ください。