wata

wata

- 由緒とご祭神

- 民話「こんにゃくを作れない村」

- 「田の神」に関する祭りの日程について

- 御朱印のいただき方

常陸太田市は縦に細長く、最北端となると北茨城の辺りまで広がっていたりします。そのためじつは福島県に接する県境であって県内でも独特な地域といえるかもしれません。

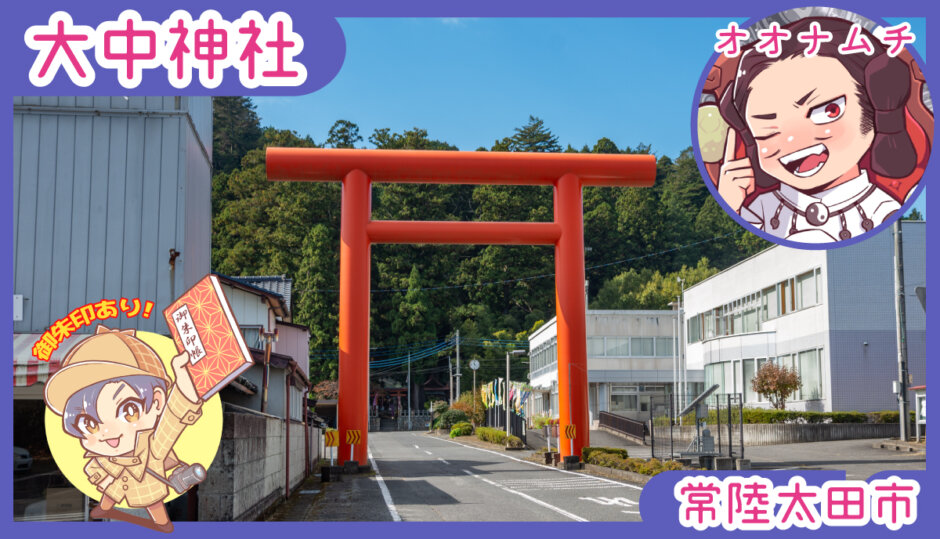

今回はそんな常陸太田の旧里見村に鎮座する大中神社を紹介します。県北によくあるタイプの神社と思いきやうっすら修験道の面影が見えるのでなんとも面白い。ぜひ足を運んでみてくださいね。

大中神社とは

大中神社

由緒

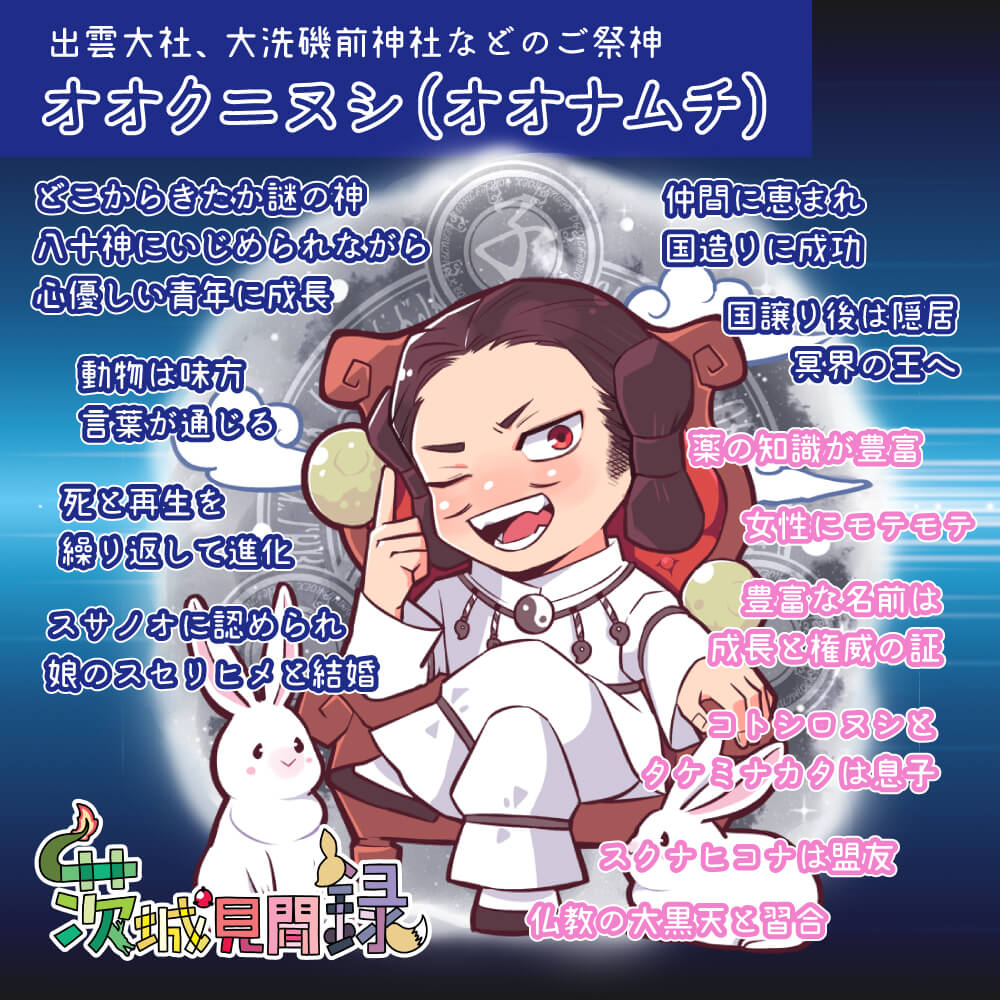

ご祭神は大己貴命です。また少彦名命を配祀しています。この二柱は国造りをしたことで知られていますよね。茨城では大洗磯前神社のご祭神としても有名です。

由緒を見る限りさして特徴が見られない神社と思うかもしれません。しかしながら『新編常陸国誌』には朱印地が45石(将軍家光の代に賜ったと思われる)とあり、この辺りでかなり有力であったことは間違いありません。

古くから小里郷の中心地として栄え、延喜式にある雄薩駅は当地大中とするのが有力だとか。交通の要所にして、常陸国の国境として重視されていたのでしょう。

また、上記の由緒には記載されていないのですが、当社は隆真院(真言宗)が長年別当を務めておりました。応永の火災で同院も焼失したので、それから同院は現在の大中神社のある地に再建。寺社が分離されました。

『茨城県の地名』によれば、同院は醍醐寺(京都)に残る16世紀頃の文書にも記載されています。大中神社が有力になった背景には隆真院の影響があるのかもしれませんね。

しかし、今度は僧侶の女犯の罪によって隆真院が破却されることになりました。それが元禄期に当社が遷座する前年。破却によって寺院がなくなった地に神社を遷したというわけです。

それから大中神社だけになったのか、といえば違うんです。なんと今度は長谷村(現常陸太田市内)の密蔵院(修験)が当社に奉仕することに。どうも明治を迎えるまでは修験による祭祀が続けられたのではと思います。

wata

wata

アクセス

最寄りICは常磐道の日立南太田IC。下りてから約35分(30km)。経路はシンプルで国道349号を北西に進み、里美中入口の信号を左。数分走れば左側に大鳥居が見えてきます。

二の鳥居の近くに駐車スペースがあります。安全に停められますのでご安心ください。

県民でもさすがにこの距離は遠く感じます。ぜひ参拝していただきたいのですが、計画的にどうぞ。

| 名称 | 大中神社 |

|---|---|

| 住所 | 茨城県常陸太田市大中町1706 |

| 駐車場 | あり |

| Webサイト | 茨城県神社庁 茨城県久慈地方神社総代会 |

| SNS |

鳥居

一の鳥居

近くの広場で「里美かかし祭り」を見物した後に参拝。のどかな場所ですが、神社周辺には住宅が多く、里美地域の中心地のようですね。

大鳥居はその神威を示すかのように超巨大。やはりこの辺りの信仰は大中神社に集約されるのでしょう。『茨城県神社誌』によれば、昭和40年頃の社有地が12000坪。並ではありません。

二の鳥居

二の鳥居は比較的新しい時代に寄進されたようですね。この手前辺りに駐車スペースがあります。

大国さま

手水舎

鳥居の先、左手に手水舎がありました。水は出ませんでしたのでポーズにてお清め。右手にちらりと見えるのは県神社庁(久慈支部)と総代会の幟です。

近年、久慈地方ではさまざまな形で神社を盛り上げる動きが見られます。常陸太田市と大子町の神社については総代会のホームページで一覧できますのでぜひご利用ください。

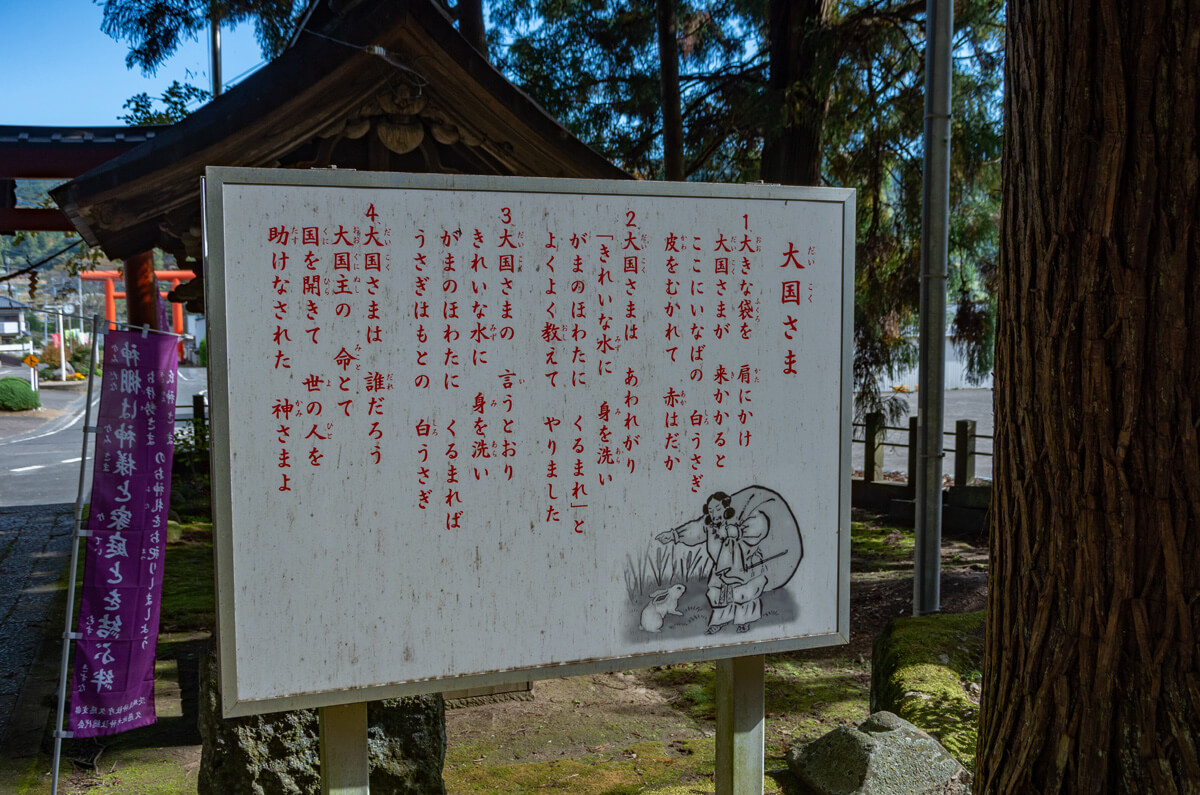

『大黒さま』の歌

由緒書の立て看板の裏には「大国さま」の歌詞。暗くて少し見にくいので文字起こしします。

1.大きな袋を 肩にかけ

大国さまが 来かかると

ここにいなばの 白うさぎ

皮にむかれて 赤はだか2.大国さまは あわれがり

「きれいな水に 身を洗い

がまのほわたに くるまれ」と

よくよく教えて やりました3.大国さまの 言うとおり

きれいな水に 身を洗い

がまのほわたに くるまれば

うさぎはもとの 白うさぎ4.大国さまは 誰だろう

大国主の 命とて

国を開きて 世の人を

助けなされた 神さまよ

同曲は明治38年の文部省唱歌で正式タイトルは「大黒さま」。歌詞中の「大国」も「大黒」が正しく、七福神で知られる大黒天の正体が大国主であると説明しています。版権元で視聴できるのでご参考に。(参考:KKBOX)

この立て札が立てられたのは平成25年。明治からずいぶん建っていますが、いまだ大人でもその関係を説明できる人は少ないかと思いますので教育の成果は微妙と言わざるを得ない。。

とはいえ、神様の話は難しい。すべてが文献に残っているわけではありませんし、残っていたとしても信用に値するものはごくわずか。当社についても大宮大明神の時代も今と同じご祭神かは判断できません。

なので、今伝わっている話を参考にしつつ、現実と突き合わせながら検討していくのが重要ではないかと思うわけです。そんなこと考えずに足を運ぶのも大賛成ですけどね。

社殿

拝殿

入母屋造の拝殿。正面の扉は開放されていました。宮司宅が近くにあるらしく、社務所に常在していないものの常に手入れがされているようです。

社殿前にはカメラ等の荷物置きまで。最近始めたバイカーのツーリング企画「疾風巡拝」のスポットになっていることもあって参拝者が増えているようですよ。

太々神楽の扁額

正面の扁額は「天照皇大神宮 太々神楽式」とありました。明治27年に書かれたものなので、先程の歌といい神道の転換期に合わせて境内に変化があったような気がします。

本殿

本殿は市の文化財に指定されています。享保に建てられたというので約300年の歴史ですね。見事な彫刻なのですが、やや腐食している模様に見えます。日陰で湿気が多い場所なので致し方ないところ。

御神木

社殿の右側にあるのが御神木です。昭和50年に市の天然記念物に指定されました。高さ53mほどで樹齢は約400年。当社がこの地に鎮座したのは元禄期なのでそれ以前にあった隆真院の時代に植えられたとされています。

境内社

稲荷神社

一般的な神社は大抵小さな社が複数祀られています。明治以降に開発された土地から遷されたケースも多いですね。

しかし、当社の場合は中規模程度の大きさの社が多数見られ、独特の雰囲気が醸し出されています。

筑波神社

こちらは筑波神社。ご祭神は伊邪那岐命と伊邪那美尊なので筑波山神社の分社としていいでしょう。同社は式内社なので茨城県では超有名ですが、分社はとっても珍しい。

どうして筑波山から遠く離れた常陸太田にあるのかといえば、当社に奉仕していた密蔵院が山岳信仰に関係が深い修験道の寺院であったためと考えられます。

愛宕神社

他にも出羽三山、愛宕神社、足尾神社、大山神社などが祀られており、いずれも古くてそこそこ大きな社殿です。神徳が区別されており、氏子の要望に応じて祈願していたのではないでしょうか。

境内社の社号札の再建

境内社の社号札は(おそらく)令和5年になって再建されました。小さくてもとても大切にされていることが分かりますね!

境内社:厳島神社

厳島神社(令和5年)

その中でとりわけインパクトがあるのが厳島神社。境内北方の奥まった場所に鎮座しています。水量がわずかながら社殿周辺には池があり、赤い橋が架けられていました。

厳島神社は市杵島姫命を祭神とする場合が多いのですが、こちらは弥都波能売神をお祀りしています。しかしそれが明治の神仏分離以前まで遡れるかといえばどうでしょう。やはり元は弁天社かと思います。

厳島神社の社殿

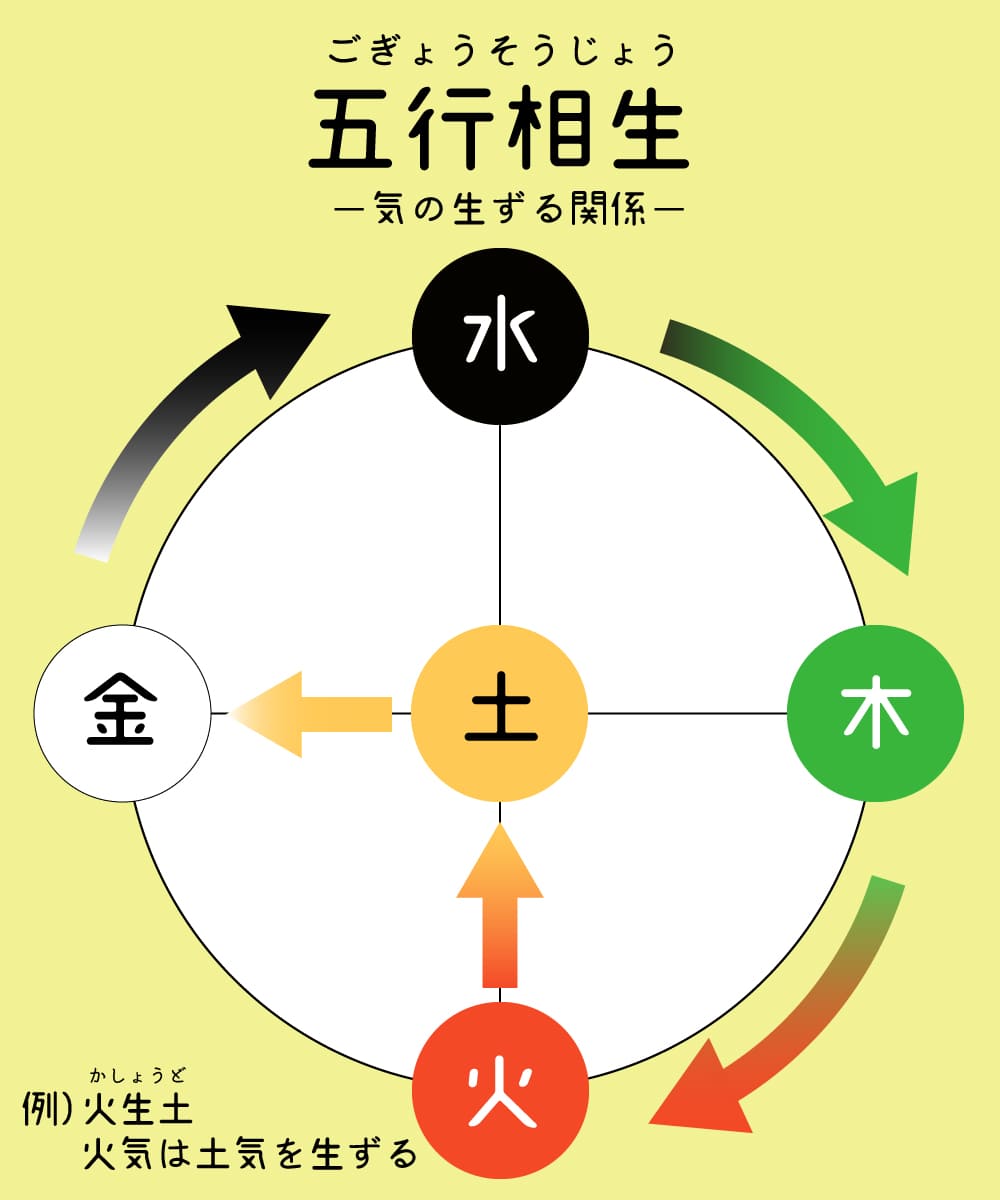

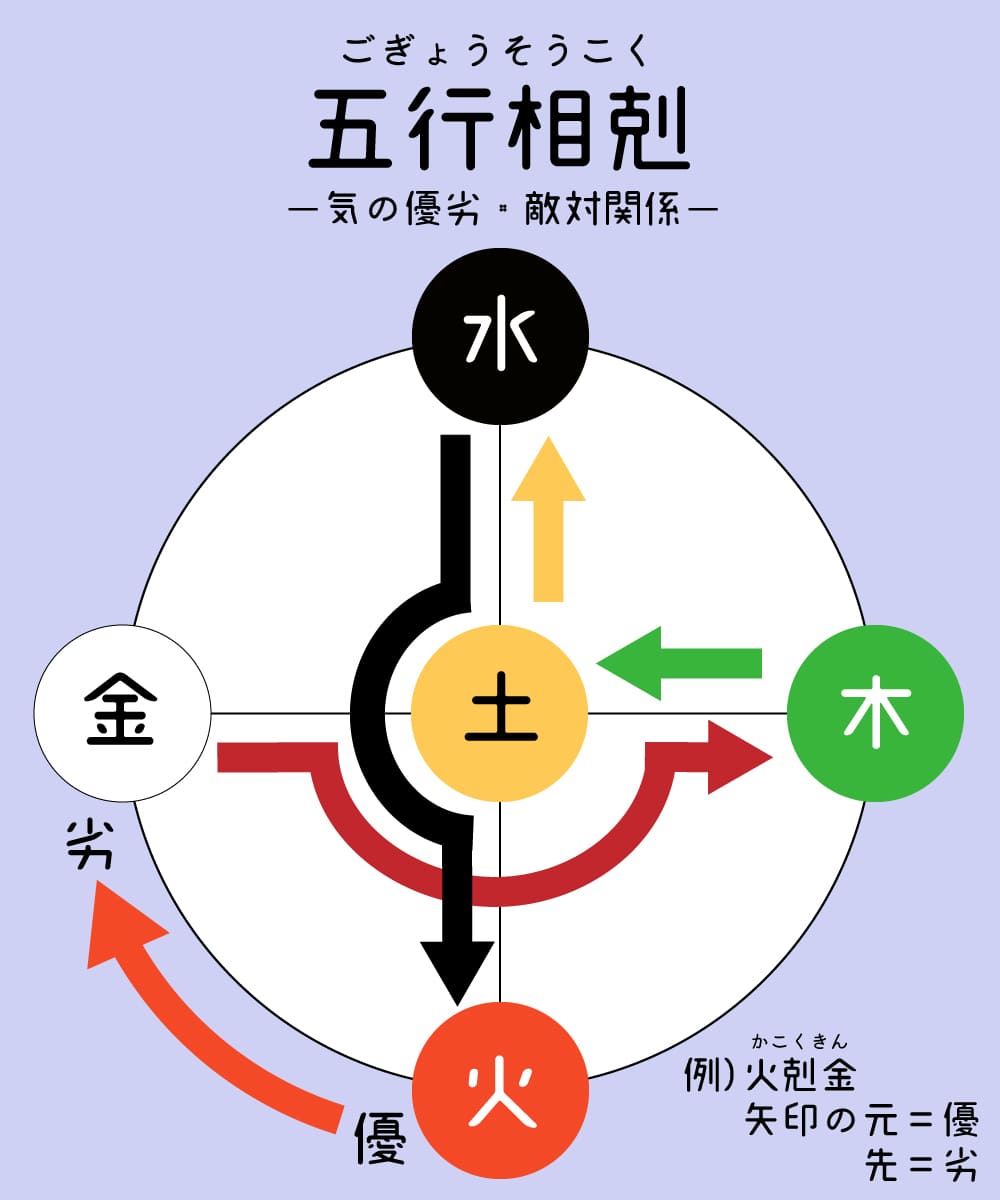

弁天社には水(池)と岩、それに蛇が付き物。ちょっと難しいのですが、弁天信仰は五行説と呼ばれる古い思想に影響され、巳(火)、酉(金)、丑(水)の要素を組み合わせる「三合」の法則で成立していると考えられます。

「巳の日」に祭祀があったりするのもそのせいでしょう。茨城では筑波山中腹に鎮座する飯名神社が有名です。山中ですが、あまり苦労せず参拝できますのでぜひ足を運んでみてくださいね。

銭洗い場

令和5年に参拝したところ、弁天池周辺が整備されて銭洗いができるようになっていました。作法はちゃんと掲示されていますので、どなたでも洗えるようになっています。

ポイントは洗ったお金を神前に捧げることですね。それによりお金の邪念が清められ、「天下の回りもの」として増えて戻ってくるとのことでした。

【レア御朱印】飯名神社の初巳祭|駐車場・弁天信仰について|つくば市

【レア御朱印】飯名神社の初巳祭|駐車場・弁天信仰について|つくば市

8月17日は厳島神社の例祭(池払)が催される

民話「こんにゃくを作れない村」

当社には大変興味深い民話が伝わっておりますので『茨城の民話Webアーカイブ』から引用して紹介いたします。

こんにゃくを作れない村

久慈郡里美村大中の大中神社には、大己貴命(別名 大国主命)がまつられています。

むかし、この神様が村を通りかかった時、道に落ちていたこんにゃく玉を踏みつけ、転んで怪我をしてしまいました。神様は、たいそう腹を立て、「これからは、こんにゃくを作ってはならん。」と村人に命じました。神様のいうことですから、守らないわけにはいかず、それ以来、この村ではこんにゃくの栽培をしないのだそうです。

茨城の民話Webアーカイブ

じつはこうしたお話は少なくありません。引用元では同様の十殿神社(高萩)について紹介していますが、城里の鹿島神社にもタケミカヅチが木の根に足を引っ掛けたと伝わっており、ご祭神や神社に限ったことではないようです。

以上のような理由で当地ではこんにゃくを作らないことになりましたが、これに関連するお話が同市内の境神社(境明神ともいう)にも伝わっているのです。

茨城県の北端、福島県との境に境明神と呼ぶ一社がある。このへんは大字徳田であるが、昔は多賀郡に属していた。この徳田でもこんにゃくを栽培しないのは、境明神の神様は大中神社の弟君にあたる関係からであると伝承されている。ところが境明神の祭神は猿田彦命で、身長二メートル余り、鼻は高く、口は赤く、眼は鏡のような容貌怪異の神様で、多くの神様は恐れて仰ぐ者もなかったといわれ、大己貴命の弟君という口碑とは合致しない。

玉で転んだ鎮守様/茨城の史跡と伝説

猿田彦命は明治になって便宜上定められた祭神の可能性があるため、必ずしも境明神と同じとはいえません。大己貴命も同様で大宮大明神とは微妙に違うのかもしれません。

ただ、「境」の地勢は五行説でいうところの「土気」の特性と一致するため、同じく土気の猿田彦を祭神とするのはおかしなことではなく、兄弟とする設定は同気に属する二社のうち大中の方が先にあったことに由来するのではと思います。

境神社(境明神)は大中神社のほぼ真北に位置しています。道も国道349号を一本道なので興味のある方は散策してみてはいかがでしょうか。

wata

wata

「お田植祭」の謎

ここからは当社の古い祭りについて考察。茨城県神社庁のサイトによると、当社の祭りは次のとおりです。

9 月1日 嵐除祭 (風祭り)大嵐の無災害を祈る

11月15日 例大祭 秋の稔に感謝する

※神輿・山車の御神幸は5年毎

ところが、昭和40年代に発行された『茨城県神社誌』には次のように記載されています。

例祭 二月十五日(祈年祭)。

お田植祭 六月十五日(夜祭りで神楽殿で数名の老女が鍬等の農具を石でたたいて音頭をとり、田植え歌をうたつて行ふ素朴な神事)。

秋祭 十一月十五日 (新穀献納、菊花展、剣道大会演芸大会等で賑わふ)。

大中神社/茨城県神社誌 P1061

つまり、現在では2月と6月の祭りがなくなっています。ところが、わたしとしてはなくなった2つに興味津々。

これを読む限りその2つは田植えか農業全般に関する祭り。それだけなら特別とはいえませんが、6月は明らかに異様。「素朴な神事」とは言い難い。

私見ですが、これらはいわゆる「田の神」にまつわる神事です。本来は民間信仰としてあったものを五行説を交えて祭祀に組み込んだと考えられます。当社の別当が修験道に属したことに起因するのでしょう。

五行説は古代中国の思想で万物を五気(木火土金水)に分類し、その関係を説明するものです。歴史的には仏教伝来と同時期に日本にもたらされ、宮中祭祀や民間信仰にも影響しました。

その関係のひとつに「相生」があり、簡単にいえば気の親子関係を説明しています。たとえば、木気は火気を生み、火気は土気を生むという具合です。最終的に水気が木気を生むので永遠に流転していくわけです。

おおざっぱにいえば上記のとおりなのですが、もう少し細かく考えると気には「生、栄、死」の3段階があるとされています。この3つを組み合わせた法則は「三合」と呼ばれ、「栄」を含めば2つでも成立します。

たとえば木気は「水気に生まれ、木気に栄えて、火気に死ぬ」。前後の気が関係しているのがポイントです。

各気には十二支が割り当てられ、それで見ると木気は「亥に生まれ、卯に栄えて、未に死す」。さらに十二支に1年の12ヶ月が割り当てて「10月に生まれ、2月に栄え、6月に死ぬ」。古祭の日程と合致します。

木気は五気で唯一の生命を持つ気。そのため田植えで重視され、祭り事が催されたのでしょう。田の神は人間にとって大変にありがたい存在ですが、気は循環することが重要なのでいつまでもあっては問題が生じます。

そこで田の神を送り出す祭りを6月に催すわけです。これを地域によってはサノボリとかサナブリと呼んだりします。地域によっては多少言葉や伝承に違いがあれど本質は同じと捉えて良いでしょう。

それでは具体的にどうやって田の神を送り出すのかといえば、今度は五行説の「相剋」の関係を利用しています。相剋は気の優劣ともいうべき関係で、ここでは木気を剋する(負かす)金気が用いられます。

金気は金属の気。祭りで使われる「鍬」と「石」はいずれも金気で金気には「かたい」特性があります。さらに鍬を解字すれば金と秋。いずれも金気を意味する言葉なので農具の中でも特に呪術的な性質が強いと思います。

なぜ木気を剋するのかというと、夏が終わり秋を迎えるにあたって五行説においては土気を介すため、木気の「木剋土」、つまり土気を剋する関係がジャマになってしまうためです。

「歌」とか「老女」は土気の象徴ですから、まず木気を弱めて土気を発する。それにより順当に秋を迎えられるとする理論なのでしょう。

当社の祭神は大己貴命と少彦名命。明治以前は七福神の大黒天と恵比寿天と習合することが多く、五穀豊穣が多く祈願されたことから田の神に親しい神格がありました。かつての祭りはそうした背景があって形付けられたのではと思います。

wata

wata

御朱印

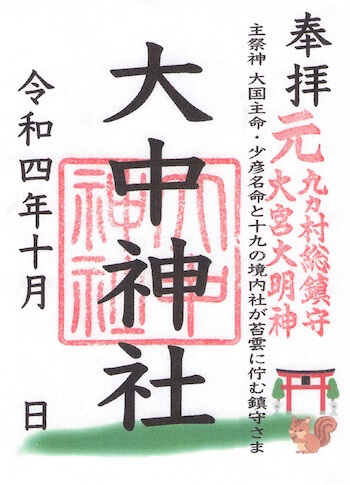

大中神社の御朱印

大中神社の御朱印です。参道の右手にある社務所でどうぞ。

社務所

社務所は無人かもしれませんが、賽銭箱に初穂料を納めて授かるスタイル。お守りなども同様ですよ♪

さいきん疾風巡拝のスポットにもなりました。巡拝地は続々と増えており、茨城では5箇所です。詳しくは公式サイトをご覧ください。

まとめ

この記事のまとめ

- ご祭神は大己貴命と少彦名命。江戸時代は周辺9ヶ村の鎮守社

- ご祭神がこんにゃくを踏んで転んだ伝承がある

- 古い祭りは田の神を意識しているかもしれない

- 御朱印は社務所で書き込みを授与できる

参考文献

茨城県神社誌/茨城県神社庁

茨城県の地名/編:平凡社

wataがいま読んでいる本

マンガで『古事記』を学びたい方向け

神社巡りの初心者におすすめ

記事は筆者の主観が多分に含まれております。

誤解や情報が古くなっている場合があることをご了承ください。