wata

wata

八幡大神といえば源氏の守護神。八幡太郎こと源義家とも縁のある神様です。

中世の常陸国は佐竹氏が多くの領地を持っていたので、八幡宮(あるいは八幡神社)もたくさんあったのですが、水戸藩の寺社改革のよってその多くは失われてしまいました。

残った八幡宮は数えるほど。その中でもっとも由緒あると思われるのが、常陸太田市の馬場八幡宮ではないでしょうか。

ということで、今回しっかりとご紹介したいと思います。有名な神社なので陰陽五行説を用いた一風変わったスタイルでお届けしますよ!

町中に鎮座し、非常に参拝しやすくなっておりますので市内の観光にあわせて足を運んでいただけたらと嬉しいですね〜!

由緒

源頼義、東征の際に熊野社の境内に軍陣をはり、社前に大石を二石置き、石清水八幡大神を祀り戦勝を祈願

熊野社を東に遷座し、そのあと地へ八幡宮を鎮祭

源頼家および新羅三郎義光、東征の折に戦勝祈願

源頼家、社頭に松を植樹

頼家および義光、凱旋の際に武器を奉納。又、馬場先で流鏑馬を斎行し神恩報謝

義光、太田舞鶴城主・藤原道延に命じ社殿を修営。軍配団扇を奉納(境内由緒)※『茨城県神社』では承徳元年(1097年)

佐竹隆義、本社、礼殿堂、楼門、神宮寺、丁屋を造営。源氏の興隆を熱祷(境内由緒)※『茨城県神社誌』では佐竹昌義による

※別当の神宮寺も焼失

佐竹義重、鎌倉にならって社地を一丁半南にし、社殿を造営

城主・佐竹義宣、当社から水戸に分霊して水戸八幡宮を創建。オランダ焼き瓶子一対の一つを分納

佐竹氏が秋田へ移封となるに伴い、宥印法師により当社から秋田へ分霊

将軍徳川家光より圭田50石を賜る

徳川光圀より神鏡一面が奉納される

神仏を分離し、営繕料除地18石8斗1升を授かる

水戸藩主徳川斉昭より営繕祭祀料として上田六段九畝歩が寄進される

※それ以前、一時期郷社だった

元社号に改称

古瀬戸瓶子(1個)および青銅製扇面(1個)が市の文化財に指定される

本殿(附天正8年銘棟札)が市の文化財に指定される

御祭神は以下のとおりです。

- 誉田別命(応神天皇)…主祭神

- 息長帯比売命(神功皇后)…配祀

- 比売大神(市杵島比売命・湍津比売命・田心比売命)…配祀

当社は水戸藩の寺社改革で処分を受けなかった四社の八幡宮のひとつとして知られています。残りの三社は高萩八幡宮(高萩市)、水戸八幡宮(水戸市)、若宮八幡宮(常陸太田市)です。

12世紀頃から太田郷の総鎮守でしたが、若宮八幡宮が現在地(当地から約1.4km離れた宮本町)に遷座したことにより馬場、増井、上大門、下大門、新宿一部の総社になりました。

非常に由緒ある神社なので、徳川光圀公(以下義公)が旧領主(佐竹氏)の影響力を削ぐために行った「八幡つぶし」や「八幡改め」から逃れたといわれます。でも、わたしはそうした見方に慎重。

幕府は寛文5年(1665年)に諸宗寺院法度(寺院諸法度)と諸社禰宜神主法度(神社条目)を制定して仏教と神道に対する統制を強めました。水戸藩の改革はそうした方針に沿ったものであり、藩主の思想信条によるとは思えません。真面目に法度に従うと水戸藩のようになるのでしょう。

当社の祭神は応神天皇(誉田別命)です。「天皇」は北極星を神格化した「天皇大帝」に由来するといわれます。これは古代中国で生まれた言葉ですね。

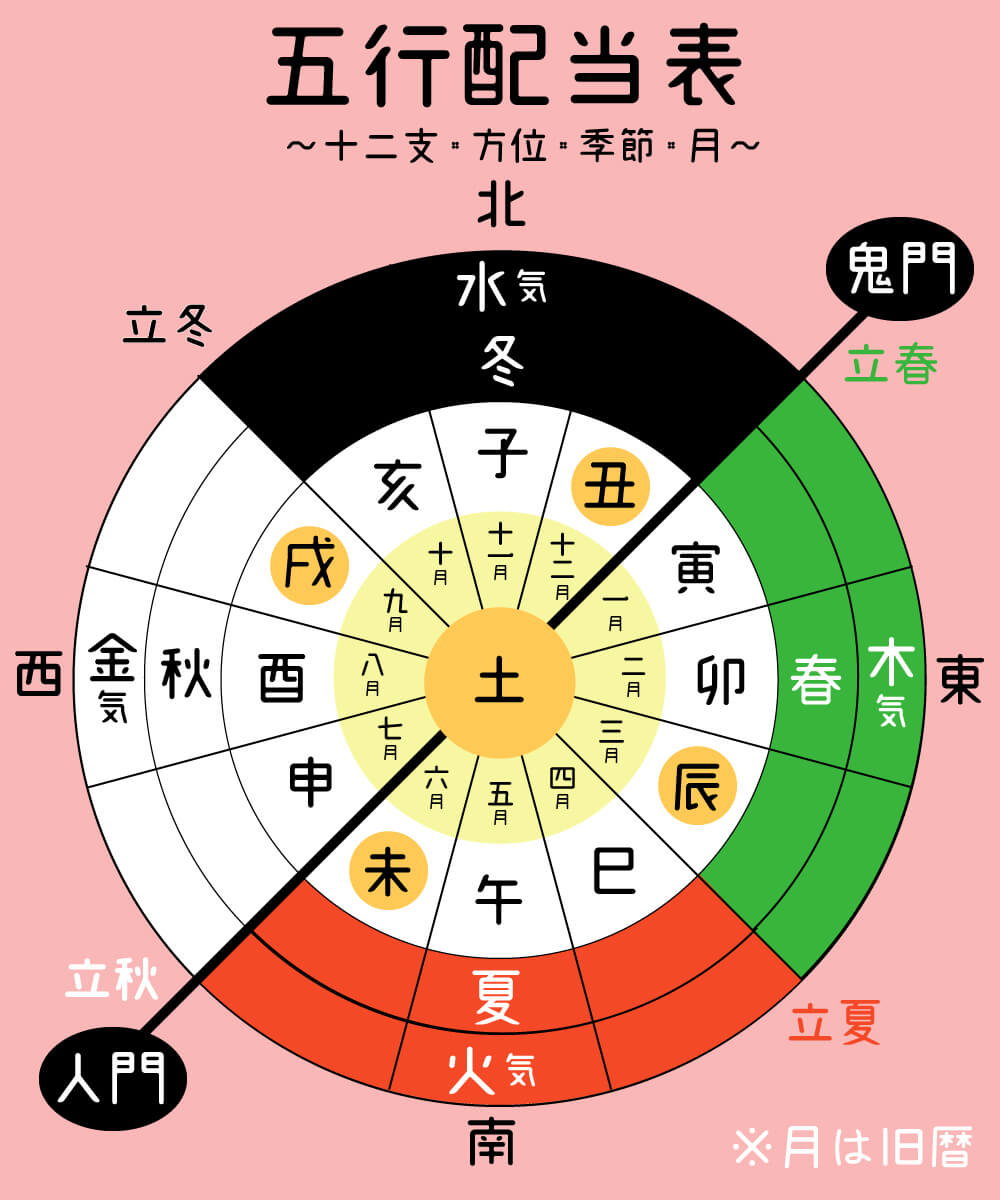

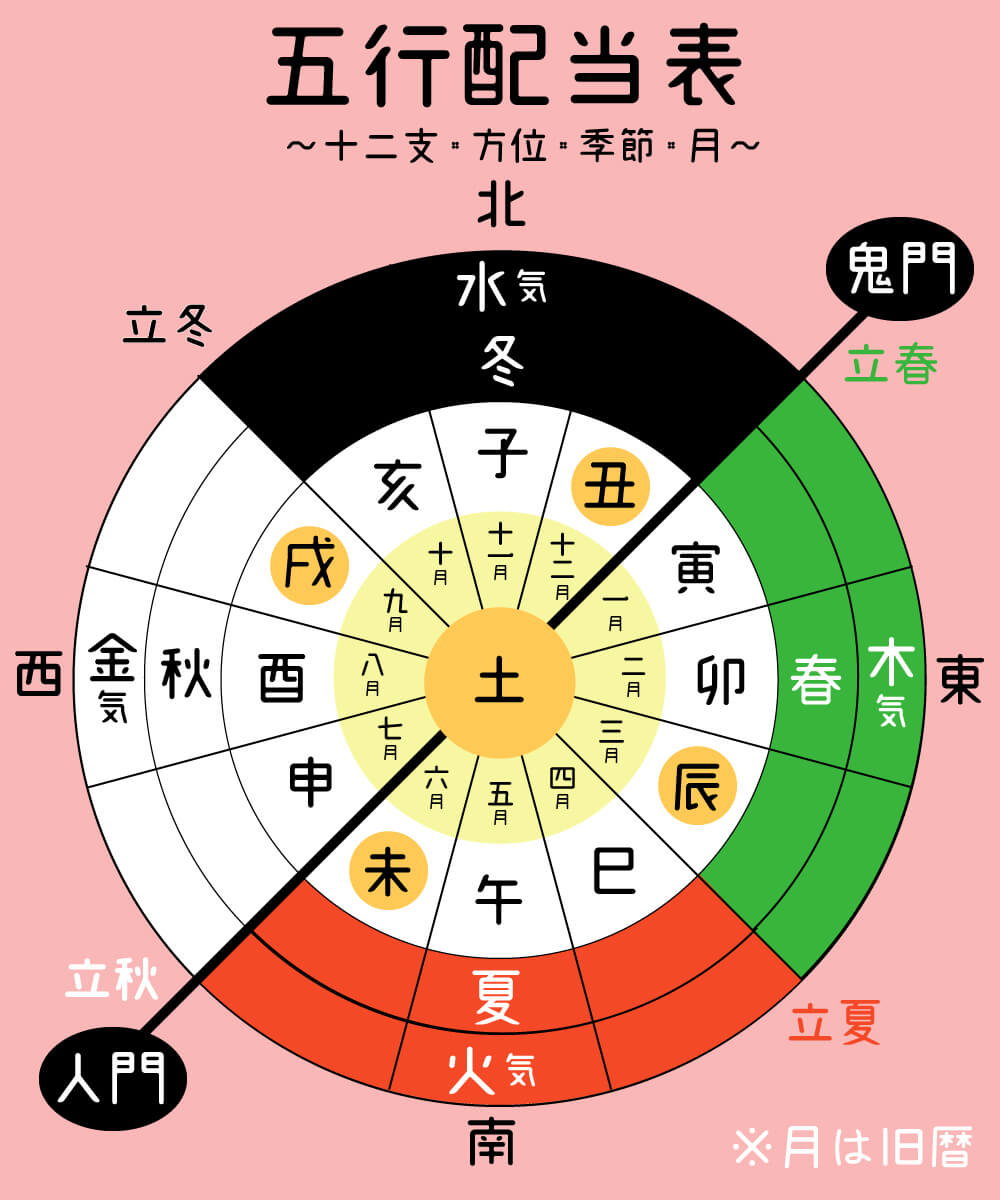

北極星は文字通り「北」の象徴です。そのため当境内には北にちなんだものがいくつも見つけられます。宝探し感覚で参拝できて楽しいのですが、陰陽五行説の知識が少しだけ必要なのでまだご存じない方はここで勉強しておきましょう!

この記事では上の図の理解が重要になります。なんども見直していただきたいのですが、覚えると自分で参拝する時にも役立ちますよ!

wata

wata

アクセス

最寄りICは常磐道の常陸南太田です。下りて約13分(8.7km)です。

駐車場は境内東側に広がっています。一見広々としているのですが、駐車できる台数は少なく祭りの日は停められないかも。。

電車の場合は水郡線の常陸太田駅ですね。約2.8kmほどなので徒歩だと35分ほど。ちょっと厳しいですね。

| 名称 | 馬場八幡宮 |

| 住所 | 茨城県常陸太田市馬場町574 |

| 駐車場 | あり |

| Webサイト | 公式サイト |

鳥居

こちらが大鳥居。立派な両部鳥居ですね。鳥居の前は車道になっていますが、交通量はあまり多くないのでついつい正面から写真を撮ってしまう。

社号に馬場とありますので、昔の鳥居は楼門からもっと離れていて流鏑馬ができるくらい参道が長かったのでしょう。流鏑馬の記録は寛治6年しか見られませんけどね。

当社は鳥居、社殿ともに南向きです。神社としてはよくあることなのですが、「天皇」の居場所は「北」なので南向きが自然なんですよね。

鳥居の右手には誉田地区戦没者の慰霊塔「ほまれ之塔」がありました。同地区はかつて誉田村だったそうです。

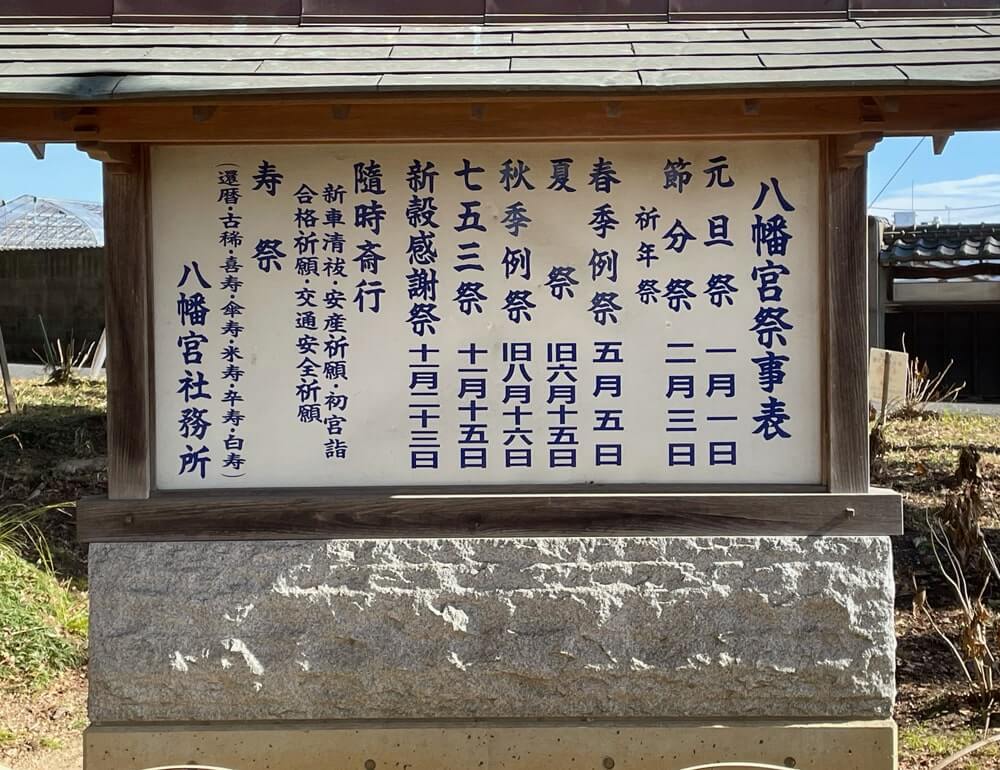

祭事表

鳥居の先、右手側に祭事表が置かれていました。年間行事の案内ですね。

元旦祭や節分祭は日程やその意味についてよく知られていると思います。夏祭りは祇園祭と同じような意味合いでしょう。(厄除けと暑気払い)

わかりにくいのは春季例祭と秋季例祭でしょうか。日程が定められているということは、その日でないといけない理由があるはずですよね。

こんなときに役立つのが陰陽五行説。たとえば春季例祭には次のような意味があると思います。慣れないと難しいので頑張ってついてきてください!

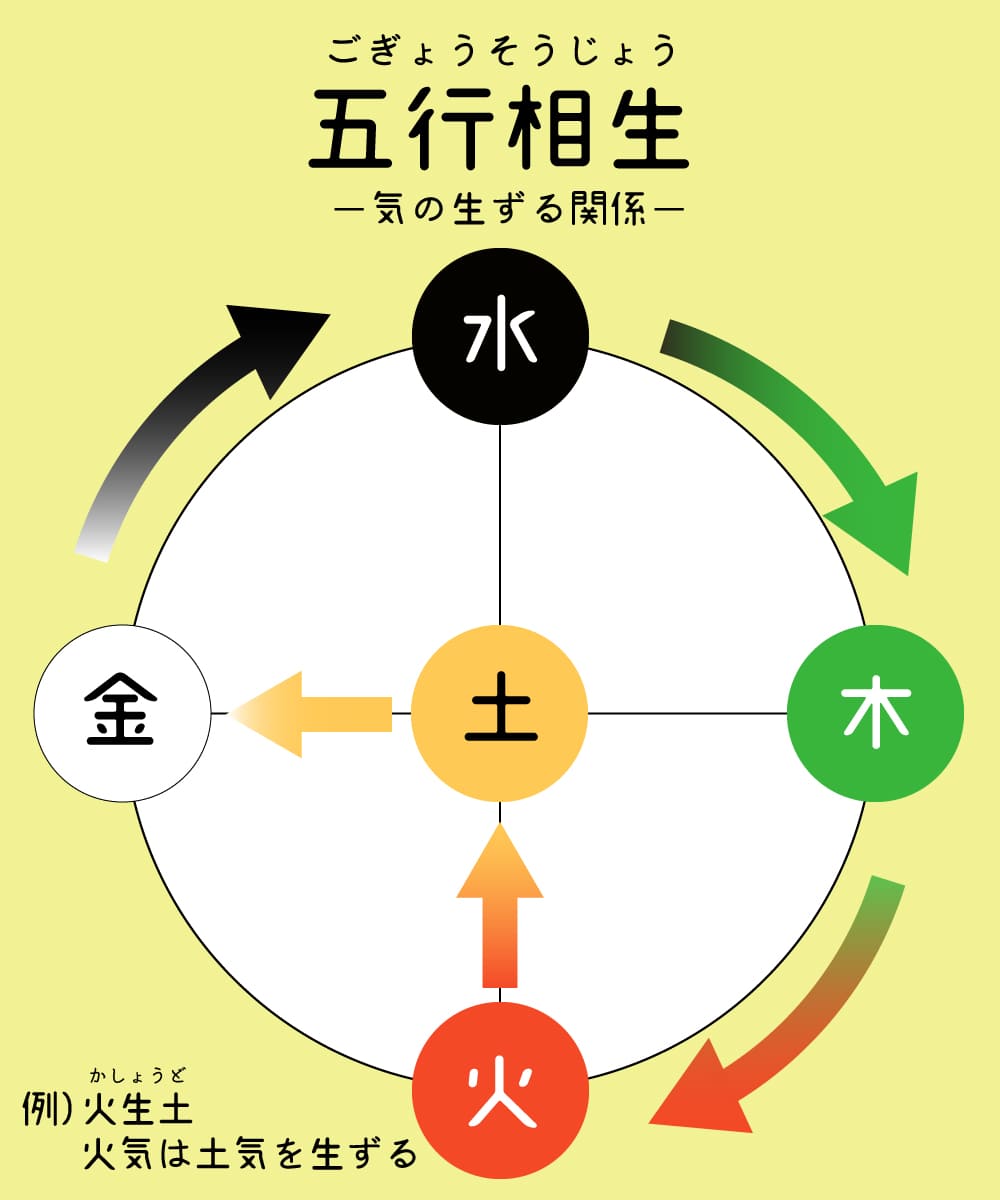

春季例祭の日程は新暦の5月5日。5月は旧暦だと午、新暦だと未の月となりいずれも火気。5日の5は土気の生数。火気と土気の関係は「火生土」。つまり、この日程は土気を生むためのもの。

なぜ土気を生むのかといえば、土気は金気を生むためです。金気は秋を意味しますので春季例祭とは秋を呼び込むために行うのです。春季といっても旧暦では夏なのでおかしくはありません。

同じ考えで秋季例祭を考えてみましょう。8月は酉月で金気、16日は1と6に分けて考えますが、1は水気の生数で6は水気の成数です。金気と水気の関係は「金生水」。つまり、水気を生みます。

水気は冬を意味しますので、秋季例祭は冬を呼び込むためのものですね。

昔の人にとって滞りなく季節がめぐることは何より大切でした。どの季節が欠けても生活に関わりますからね。それで願いを込めてこのような日程にしたのだと思います。

もちろんそれぞれの季節が訪れたことに感謝する祭りでもあるのでしょう。その辺は祝詞を読めば確かめられると思います。

wata

wata

陰陽五行説に興味を持ったらこの本から

楼門

境内由緒には応保元年(1161年)に佐竹隆義によって楼門が建てられたとありますが、さすがに当時のものではないでしょう。

近づくと素敵な正月飾りを発見。この日は1月の終わり頃。まもなく旧暦のお正月を迎えるところでした。

赤い実は千両と南天かと思います。後ろには松もありますね。

それぞれめでたい由来があるのですが、注目すべきは総じて常緑樹。緑(青)は五行説で春(木気)を意味しますので、まさに新春を迎えるための彩りです。

ところで、千両や南天によく似た植物に柊があります。節分の日に玄関に飾る葉がトゲトゲしたあれ。じつはそれが当社の御神木です。(見つけられなかった)

御神木といえば杉や檜が多いのでとっても珍しいですよね。なぜ柊?おそらく漢字に「冬」があるため水気とみなしているのでしょう。「北」の宮に相応しい御神木というわけです。

創建の場

楼門をくぐるとすぐ左手に小さな祠が建てられています。手前に案内板があって「馬場八幡宮始まりの場所」とありました。

由緒に大きな石の上に石清水八幡宮から分霊をしたとあるのは、ここのことなんですね。まさに伝説のスポット!

石の上に神様というと「石座」を連想しますね。ただ、石は金気でもありますから、先程ご紹介した「金生水」で水気の八幡神を呼んだとも考えられます。興味深いことです。

拝殿

ものすご〜く明るい緑色が特徴の拝殿。寄棟造りでなんだか可愛らしいですね。

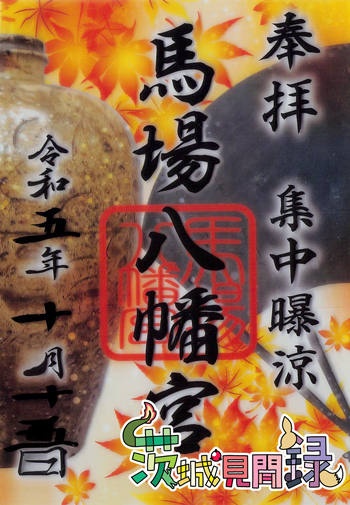

ふだんはお賽銭箱の前あたりでお参りを済ませるので、拝殿の中がどうなっているかご存じの方はほとんどいないはず。しかし2023年には市が主催する集中曝涼で拝殿内にして社宝を公開しました。

おかげさまで拝殿内に多くの絵馬があることなどを知れて感激でした。集中曝涼は毎年ありますので、今後も参加してくださると嬉しいですね。ちなみに拝殿内の撮影は禁止されていたので、気になる方は実際に行って見るしかありません。

ところで、その際には現在当社の境内社としてある熊野神社の棟札の公開もされておりました。どうも当社は熊野系の信仰と強い関係があるようで、祭祀等についても修験が影響力を発揮していたような気がします。

正面上部に亀さん発見!この亀はおそらく北方の守護神である玄武でしょう。八幡宮に相応しい彫刻ですね。

大きな絵馬もいくつか掛けられていました。こちらは昔の八幡宮のようですね。小さく玄武の彫刻も描かれていました。

この絵馬、かつて催された流鏑馬、そして馬場という地名。なにやら馬(午)にちなんだものが多いと思いませんか?午は夏(火気)のど真ん中、つまり真夏ですから、天皇を祀る「北」の宮には相応しくないように思えます。

真夏は暑さのピークですから、見方によっては冬のはじまりともいえるのです。昔の人はこうした「兆し」や「バランス」を大切にしていたので、北の宮であっても南のシンボルや行事が多いのでしょう。

本殿

本殿は天正8年の建立。市指定文化財になっています。概要を市教育委員会のサイトから引用します。

本殿は,桁行3間,梁間2間の三間社流造で,平入正面には大きな向拝が付いており,屋根は入母屋造となっています。天正8年(1580),佐竹氏19代当主である義重によって建てられました。佐竹氏は現在の本殿を造営した義重以前にも,初代当主の昌義や3代当主隆義が社殿の造営を行っていますが,天正2(1574)年に雷火のため焼失し,再建するに至っています。

柱上の木鼻の浮彫文様の各面がすべて異なるなど, 躍動感にあふれる室町時代の建造様式を見ることができ,佐竹氏が建立した八幡宮の祖型として貴重です。

天正8年銘棟札は,縦101.6センチメートル,幅36.3センチメートルで霜月朔日の日付を持ちます。表面には,大檀那佐竹義重の名前と花押が据えられ,両大工の石橋左馬助,吉原修理助や祢宜平元出雲守の名前があります。また,義人と見える名前は,元々義久と書かれていたものの,後世に加筆される中で,義人となってしまった可能性があることが最近の研究で分かっています。裏面には,慶長3年(1598)の遷宮について記されています。

出典:佐々木倫朗「常陸太田市馬場八幡宮所蔵の戦国・織豊期棟札」(『鴨台史学第18号』,2022)

常陸太田市教育委員会

佐竹義宣が当社から分霊して創建した水戸八幡宮の本殿(国指定重要文化財)と似た造りとなっており、桃山時代の建築様式が見られる貴重な建造物です。

佐竹氏との関係といい境内の特色といい常陸太田を代表する神社ですね。お近くによった際にはぜひお立ち寄りください♪

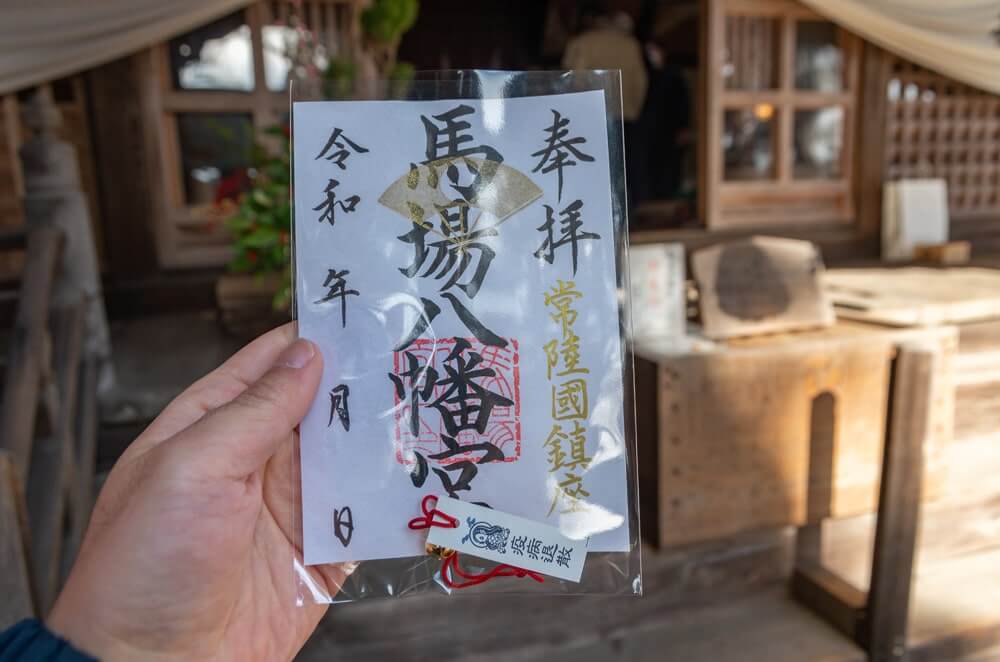

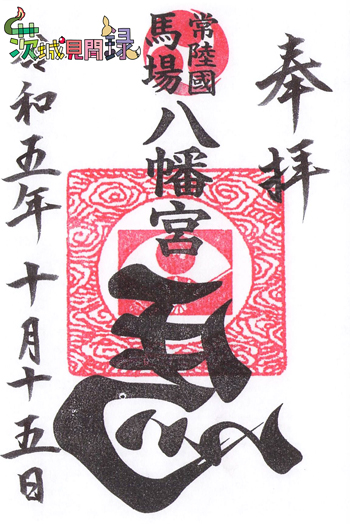

御朱印

馬場八幡宮の御朱印です。授与所でいただけますが、この日は拝殿に置かれていました。

こんなご時世なのでアマビエちゃんのお守り付き。ありがたいことです。

近年は御朱印に力を入れられているようで、今まで違ったものを見るようになりました。上は「左馬」の入ったタイプ。集中曝涼(2023年初参加)のスタンプにも左馬を使っていました。

「左馬」は次のような意味があるそうです。社務所でも似た説明がされていたので参考になるかと思います。

天童市の観光ガイド

- 左馬は「馬」の字が逆さに書いてあります。「うま」を逆から読むと「まう」と読めます。「まう」という音は、昔からめでたい席で踊られる「舞い」を思い起こさせるため、「左馬」は福を招く縁起のよい駒とされています。

- 「馬」の字の下の部分が財布のきんちゃくの形に似ています。きんちゃくは口がよく締まって入れたお金が逃げていかないため、古来から富のシンボルとされています。

- 馬は人がひいていくものですが、その馬が逆になっているため、普通とは逆に馬が人をひいてくる(=招き入れる)ということから商売繁盛に繋がるとされています。

- 馬は左側から乗るもので、右側から乗ると落ちてしまいます。そのようなことから、左馬を持つ人は競馬に強いといわれています。

また、集中曝涼では一日限りの限定御朱印の頒布もありました。常陸太田の名産であるブドウをあしらったものなども目にしましたし、これからもユニークな御朱印が頒布されるかもしれませんね。期待しましょう♪

・御祭神は応神天皇、天皇を祀る北の宮らしい境内

・江戸時代、水戸藩に潰されたり改められなかった八幡宮として有名

・御朱印は拝殿前か授与所でいただける

参考文献

茨城県神社誌/茨城県神社庁

茨城の地名/編:平凡社

記事は筆者の主観が多分に含まれております。

誤解や情報が古くなっている場合があることをご了承ください。