wata

wata

アンソロジーとかアナザーストーリーって楽しいですよね。なにも本筋だけがすべてではありません。

神社の歴史も同じで一般的に語られるのは社伝です。もちろん正史なので重要なのですが、ときにはちょっと外れたお話も一興かと思います。

この記事では常陸太田市の東金砂神社をご紹介します。社伝とは違う話もありますので、すでに神社をご存じの方もご一読いただけたら嬉しいです。この日は集中曝涼につき、いつもと違った境内です。

由緒

平城天皇の勅願によって宝珠上人が大津の山王権現の御分霊を奉斎

坂上田村麿、奥羽征討の際に多宝塔(東清寺)を建てて大任遂行を祈願

慈覚大師(円仁)、比叡山に似た眺望であることから二十一社の末社を遷座し十六羅漢堂を建立。(浄蓮院)

源頼義、大祭礼に際して太刀を奉納

佐竹氏、当社を祈願所と定めて神領1200石を寄進。家紋を社紋に使用することを許す

別当・宥賢、佐竹義舜のため秘宝を用いて烈風雷雨を起こし山入氏義を敗走させる

徳川家光より朱印地24石を賜る

田楽舞が県指定の無形民俗文化財になる

モチノキが県の天然記念物に指定される

太刀(銘:信國)、太刀(無名)二振りが市の文化財に指定される

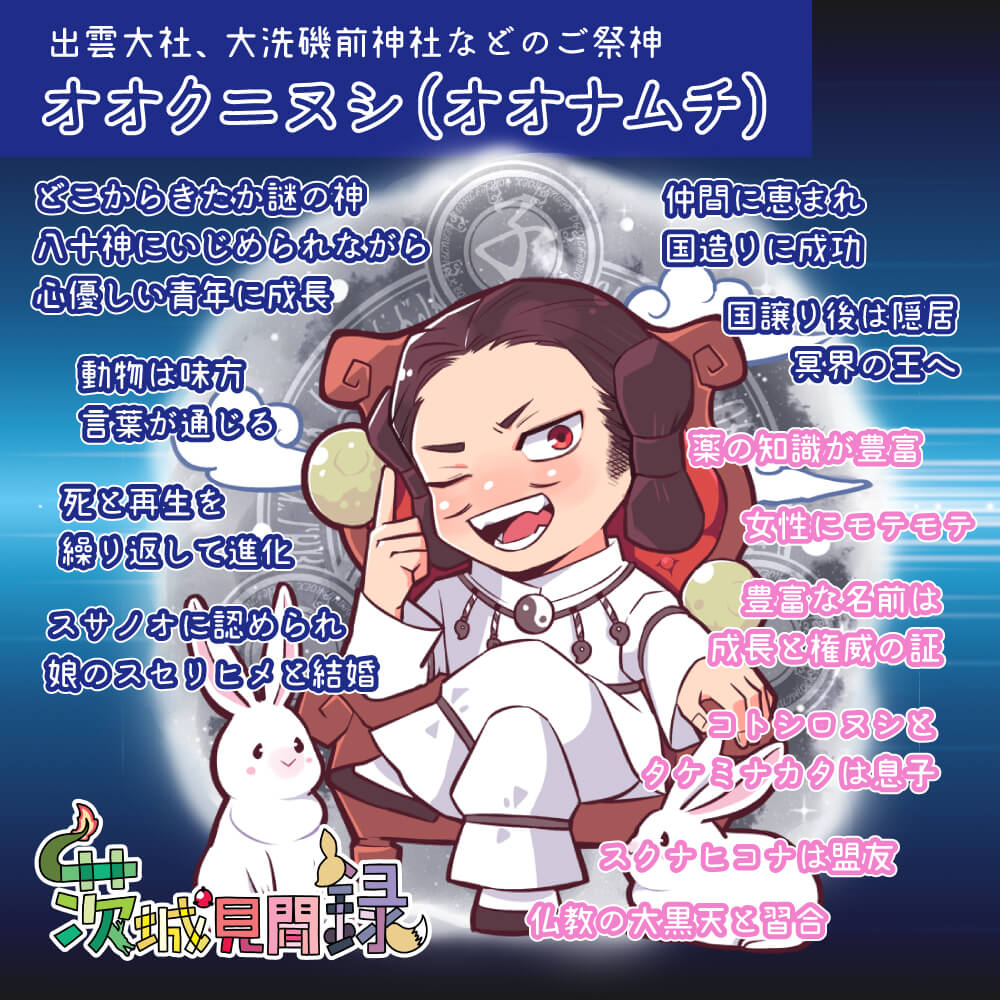

開基は天台僧の宝珠上人とされ、近江国比叡山の日吉権現を勧請したのだとか。ご祭神は大己貴命と少彦名命です。神話で国造りをした二神ですよね。

東金砂神社は常陸太田の東金砂山(標高494m)にある神社。住所は天下野。難読ですよね。名付け親が水戸黄門(徳川光圀)で面白いエピソードがあるんです。それはさておき。。

東金砂神社について集中曝涼ガイドブックから引用します。

東金砂山の頂上の位置する神社で、山田川の谷を挟んで西金砂神社と対をなしています。創建は大同元年(806年)、平城天皇の勅願によって社殿を造営し、国家安泰、五穀豊穣の祈願所としたのが始まりとされています。72年ごとに行われる大祭礼や毎年2月11日に行われる嵐除祭、またそれらの際に行われる田楽舞などでも知られています。

集中曝涼ガイドブック

驚くのは72年に1度の祭礼(磯出大祭礼)があること。他のどこにもないですよね。。前回が2003年でしたので次回は2075年です。わたしは生きているつもりですが。。長くなるので別の機会に。

名前が似ている西金砂神社との関係が気になるところですが、西金砂が先にできたというお話があります。この辺りは郷土史で興味深い研究がされていますよ。

アクセス

ほぼ確実に車で行くことになると思います。最寄りの日立南太田IC(常磐道)を下りて40分ほど。

山頂にあるので細くて勾配がきつい道路です。対向車とのすれ違いが非常に困難。冬は道路が凍結するので参拝を控えたほうがいいかもしれません。

参拝ルートは東西に2つありますが、断然東側をオススメします。

まずは集中曝涼の会場にもなっている東染林業センター(常陸太田市東染1316-1)を目指してください。そこからのルートは以下です。

センターから神社まで車で15分ほど。比較的安全で山頂付近でなければすれ違いやすいと思います。

| 名称 | 東金砂神社 |

| 住所 | 茨城県常陸太田市天下野町9740 |

| 駐車場 | あり |

| Webサイト | 常陸太田市公式 |

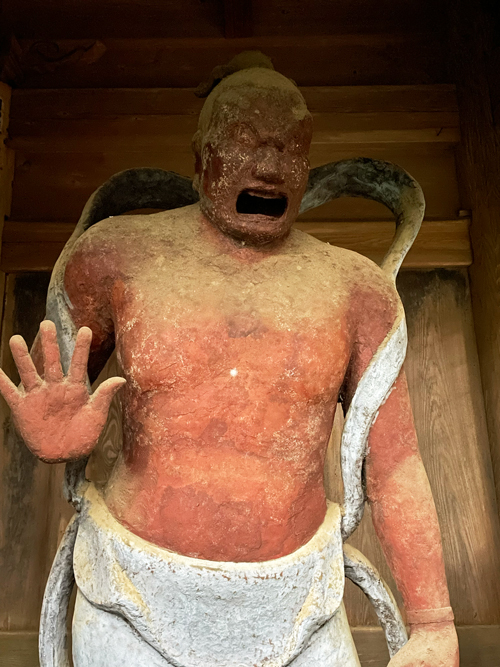

仁王門

駐車場は鳥居の目の前。鳥居をくぐると左手に手水舎。直進するとまた左手に石段が見えてきます。すごい角度!げげげ。

これは序の口。まだまだ続くので気合を入れて登りましょう!(ちなみに西金砂神社はさらにエグい石段です)

石段の上には仁王門があるのですが、勾配がきつすぎてちゃんと見えません。ドローンでも使わないと。。

仁王像はすごく好きな形です。丸みがあって当時の「強さ」を表現しているようです。筋骨隆々よりもこちらの方がリアルでいいと思うんですよね〜

でも。。神社に仁王門ってちょっぴり不思議だと思いませんか?ふつうは随神門とか楼門ですよね。

田楽堂

仁王門の先に待っているのが田楽堂。田楽舞を奉納する建物で72年に1度の磯出大祭礼や毎年2月11日の嵐除祭などで使われます。

ふだんは戸が閉まっているのですが、集中曝涼につき開放。田楽のビデオを流し、祭礼で使用する神具を展示していました。

勝手に上がったらまずいと思ってスタッフの方に聞いてみたところ、見るだけならノープロブレムとのことで間近で拝見させていただきました。このことをご存知ない方は意外と多いかもしれませんね。

田楽舞は8歳〜14歳までの四人の男の子が神猿の面を被って舞います。その間、堂の中央に備えられた護摩餅の上で護摩火を炊き続けるんです。そのときのようすが茨城新聞のYouTubeで視聴できますのでぜひご覧ください!

護摩。。真言宗や天台宗のような密教をイメージしますよね。宝珠上人も天台僧とのことですし。ここでも仁王門のように少し不思議な感じがしますよね。

そう神仏習合です。明治以前は神道と仏教が混ざって信仰されていました。ただし、ここでいう仏教が天台宗かというと少し疑問が残ります。

はじめにご紹介した社伝は、一般的に広まっているお話なので他の方のブログなどにも同様のことが書かれていると思います。

しかし、郷土史(金砂郷村史)を読むと大きく異なる由緒が書かれているんです。例えば金砂山は大宝2年(702)に役小角によって開かれました。それを慈覚大師(円仁)が中興したといいます。つまり開基だったはずの宝珠上人とは別の名前が出てくるんです。ただし、ここでいう金砂山はおそらく西金砂山のことで役小角の名から天台宗ではなく修験道が盛んだったと考えられます。

東金砂山に神社(もしくは寺院)が建てられたきっかけ。それは西金砂山を拠点(金砂郷城)にしていた佐竹氏が源頼朝に敗れたことです。頼朝は平家打倒のため勢力を拡大中でしたが、源氏のはずの佐竹氏が参戦しなかったので制裁に向いました。頼朝の勝利で合戦が終わると、頼朝は金砂山に武士や修験道が一体となっているのを嫌がり人々を分断する政策をとりました。

話をまとめるとこの地の信仰のはじまりは西金砂山。しかし、山を拠点にしていた佐竹氏が敗れたことにより神社は2箇所にわかれた。それが東金砂神社のはじまり。境内に仏教的な要素が強いのは別当(神社を管理するお寺)の東清寺の影響と考えられます。東清寺には修験道がたくさんいたのかも。

さて、真相はどうなのでしょうか。役小角らの存在が事実かどうかはさっぱりわかりませんが、神社の誕生の理由はリアリティがあると思います。後ほど紹介する社宝も鎌倉時代以降のものなんですよね。

wata

wata

梵鐘

田楽堂から拝殿に上る途中、右手に阿波島大明神の碑と梵鐘があるんです。お寺ではよく見かけますが、神社では珍しいですよね。

りんさんのブログによると明治の廃仏毀釈によって廃寺となったお寺(東清寺)の名残だとか。その寺、大同2年(807年)に坂上田村麻呂が蝦夷征伐の際に戦勝祈願をするために建てたといわれています。

佐竹氏の家紋(佐竹扇)がしっかりとあります。佐竹氏は当社を祈願所に定めて神領1200石を寄進しており、建保3年(1215年)に家紋を社紋(神紋)にしてよいと許可しています。ちなみに佐竹扇とは「丸に日の丸五本扇」です。

拝殿

頑張って上りきるとすぐ前に拝殿がドン!昨年の集中曝涼では佐竹扇の幕があってかっこよかったんですよね。登るのは大変ですが、清々しい気持ちになれるので頑張っちゃう。

社殿は明治36年(1903年)に全焼。同44年(1911年)に再建されましたので100年以上の歴史を持っています。

中にはさまざまな奉納品が並べられており、こんな気になるものも。わたしにはナマズに見えますが、どのような意味があるのでしょうか。なんとも気になるところです。

本殿

大己貴命と少彦名命を祀る本殿です。

前述した由緒を読んで「あれ?」と思われた方は鋭いです。僧侶が神様を呼ぶって違和感ありますよね。じつは”金砂両山大権現大縁起”によると、はじめは薬師如来をお祀りしていたそうです。

二神と薬師如来は神仏習合の時代は同一視されていました。例えば大洗町の大洗磯前神社は現在当社と同じご祭神ですが、かつては”大洗磯前薬師菩提名神”と呼ばれており薬師如来をお祀りしていたんです。少彦名は薬の神様とされているのでつながりますよね〜

明治の”神仏分離”以降、日本には大きな変化があったと思います。明治維新の一部といえるかもしれません。

wata

wata

竜神大吊橋のバンジージャンプ

拝殿の右手にある社務所に衝撃的な写真が!竜神大吊橋の上からバンジージャンプをする宮司です。わお!

じつはここで初バンジーをしたのは東金砂神社の宮司なんです。安全祈願をした際に体を張って安全を証明したということで。

竜神大吊橋のバンジーは安全です。安全すぎます。でも、いまだにナイトバンジーだけはヤバいと思うんです。。

御神木のモチノキ

御神木は樹齢500年といわれるモチノキです。高さ8m、幹周りが3.6m。茨城県の天然記念物に指定されています。

御朱印をいただいたり、宝物が展示されたりする社務所の前にそびえ立っていますよ。

かつて、現在の和久町に住んでいた人が、当社に心願をかけて奉納したもので、御神徳によって粳米が糯米に変わったという伝説が残っているほか、この古木につながれた馬は粗相をしないとも言われています。

東金砂神社のモチノキ/常陸太田市観光物産協会

うるち米がもち米に。。すっごく不思議なお話ですが、似たようなお話が笠間市の愛宕神社にも伝えられています。

そちらは盗人のお話。うるちの苗を盗んで植えたらもち米ができたので罪がバレずに裁かれなかったというもの。盗人は神に感謝して神社にさまざまな奉納をしたのだとか。。

集中曝涼の公開文化財

集中曝涼では社務所でで以下の宝物の太刀や長巻を展示していました。いずれも市指定の文化財です。

- 太刀(銘 信國)

- 太刀(無銘)

- 長巻(無銘)

写真を撮りたかったのですが、撮影禁止。でも、実際に見るしかないと思うと貴重な体験ができてよかったと思います。

無銘とは名前が残されていないということです。奉納する刀には無銘が多いのは無心(無欲)で打った証とのこと。

だからといって質が悪いかといえばそんなことはありません。自分にとって究極の刀を無銘で奉納することが職人の美学だそうです。たしかにかっこいい!

では、名前のある刀は?

実戦で使われた可能性があります。なんども戦を生き抜いた武将が命を救ってくれた刀に感謝をして、神様に奉納するということがあったそう。

展示されていた太刀がそうだったかは失念したのでわかりませんが、そうした背景を考えながら展示を見ると楽しいですよね。

無銘の太刀と長巻は源頼義・義家父子が奥州征討の際に戦勝祈願で奉納したといわれていますが、それぞれ鎌倉時代以降に作られたと考えられているので伝説とは結びつかないかと思います。

wata

wata

御朱印

東金砂神社の御朱印です。社務所ではなく駐車場の近くにある社務所でいただけます。

書き置き(のコピー)を無料でいただきました。ふだんから初穂料をいただかないスタイルのようです。

お気持ちを収めたいところですが、賽銭箱まで戻るのは大変なので予めそちらに初穂料を収めておくのがいいかも。。

イラストにあるのは大黒様(大黒天)ですよね。日本で大国様(大国主命:大己貴命の別名)と同一視されているのでご祭神のお姿ということなのでしょう。

・参拝は東染側のルートがオススメ

・集中曝涼では宝物の刀剣や田楽について公開される

・かつては修験道が盛んな神仏習合の聖地だったと考えられる

・御朱印は駐車場そばの社務所で無料でいただける

参考文献

金砂郷村史/編:金砂郷村史編さん委員会

茨城県神社誌/茨城県神社庁

記事は筆者の主観が多分に含まれております。

誤解や情報が古くなっている場合があることをご了承ください。