wata

wata

- 武生神社の由緒と御祭神について

- 神仏習合時代の名残について

- 御朱印のいただき方

今回紹介するのは常陸太田市の武生山に鎮座する武生神社です。これを初見で読めたらすごい。

変則的な読み方はもとは別の漢字であったことの名残であったりします。もしかしたら武生もそうなのかもしれません。なぜそんなことを言い出すのかというと、当社は山岳信仰が盛んであった時代が長く、わたしたちが知らないことがたくさんあると思われるからです。

概要をまとめますのでぜひ参拝してみてください。そして今に伝わる文献などからは分からないことについて思いついたら教えて下さいね。

武生神社とは

武生神社

由緒

御祭神は大戸道尊です。神代七代の五代目、大苫辺尊と対になる男神です。この表記は『日本書紀』のものですね。神話には当神の事績がありませんから、「なぜ御祭神に?」と大きな疑問があります。

ただ、由緒に「飯綱大権現」の尊称があるように、かつては純粋な神道ではなく神仏習合した神格を持っていました。明治の神仏分離政策により現在の御祭神になったのでしょう。

また、大権現や役小角が由緒にあるということは、修験道と密接な関係だったのでしょう。それは水戸藩主の徳川光圀公も認めるところで、神仏習合状態よりも本来の形に戻ることが望ましいとされたようです。

水戸藩の寺社政策は寺社の分離と破却が強調されますが、神仏習合が常である修験の存在は容認です。領内で飯綱権現をいくつも見つけられるのは、修験らによる確立した信仰があり、認められていたためでしょう。

寺社改革の肝はデタラメな教義によって領民が惑うことを防ぐことで、山伏や修験道のような覚悟を決めた生き方をする人についてはよほど迷惑を起こさなければ信仰に介入しなかったのではと思います。

wata

wata

アクセス

最寄りのICはスマート東海か日立南太田かと思います。インターを降りてからが長く、距離にして33km、時間にして50分ほどかかります。道路が混雑することはありませんが、ちょっと参拝しづらいと言わざるをえません。

後ほど紹介するように駐車場には若干心配があるものの、停められないということはないでしょう。また途中の道路は舗装されていて安定しています。

| 名称 | 武生神社 |

|---|---|

| 住所 | 茨城県常陸太田市下高倉町2268 |

| 駐車場 | あり |

| Webサイト | 総代会サイト |

| 祭礼 | 元旦祭 1月1日 例祭 旧3月1日 献穀祭 11月23日 八朔祭 9月15日(三年に一度神幸祭あり) |

大鳥居

大鳥居

神社の入り口は麓にあります。鳥居もあったのですが、撮影し忘れてしまいました。入り口のあたりは道路が非常に細くて恐ろしかったですね。対向車が来たらとドキドキしました。

ただ、少し登り始めると道路の幅が広がり安定した山道です。かつては参拝が困難だったと思われますが、いまは快適そのもの。入り口のところだけ注意して下さい。

大鳥居は足の幅が広いので車で通れます。わたしはこの日が初参拝で先がわからなかったので鳥居正面の停車スペースに停めたまま参拝しました。総代会によると15台停められる駐車場があるとか。どこだろ。

両部鳥居

なお、鳥居は車道(武生林道)側のほかに対面側(東側)に赤い両部鳥居があります。かつて両部神道の道場だった当社にはふさわしい鳥居ですね。色合いからすると比較的近年に建てられたか修繕されたようです。

仁王門と梵鐘

鳥居の先の石段

大鳥居の先をやや登りながら100mほど進むと左手に石段が見えてきます。

仁王門

その先にあるのは。。鮮やかな赤で染められた仁王門です。寺社巡りをされている方なら仁王門にあるのは仁王像で仏教の守護者であることを知っているはず。つまり一般的な神社では見られない光景です。

仁王像(吽)

仁王像(阿)

うーん、うまく撮れない。ネットで見るほかの参拝者の方々の写真はちゃんと全身が撮れているのに。もしかして柵に手を入れてスマホで撮影?うっかりスマホ落としそうでわたしにはできない。。

梵鐘

もうちょっと頑張って石段を登ると社殿が見えてきます。でも、その前に注目していただきたいのが右手の梵鐘です。梵鐘は時を知らせたり大晦日に煩悩を祓ったりするために撞きますよね。もちろんお寺の境内で。

これもまた神仏習合時代の名残ではあるのですが、梵鐘の日付を見ると昭和38年の奉納でした。これは戦中に徴収されてしまったので後年氏子らによって改めて造られたということだそうです。

昭和になると神仏習合について知る人はかなり少なくなっているはず。それでも鐘は当社にとって欠かせない存在と氏子の方々に思われていたということなのでしょう。

ちなみに奉納日は3月1日。当社が造営された記念日であり、春祭が催される重要な日です。

社殿

拝殿

拝殿は唐破風造りの見える入母屋造。赤い屋根と正面に見える佐竹扇がかっこいい!社伝に佐竹氏の名前は見えませんが、常陸太田は佐竹氏の発祥地であり拠点。特に山岳地地では佐竹扇を掲げる寺社が少なくありません。

佐竹扇

場合によっては水戸徳川家に対する注意から、一時的に紋を隠すなどしていたこともあるようですが、いまは遠慮する必要はありません。その堂々たる姿をよく目にします。

本殿

市の文化財に指定されている本殿です。鮮やかな色合いは近年の塗装でしょう。それにしても250年ほど前の建物の状態がこれほど良好とは驚き。山中となると湿気や倒木などで傷んでるものが多数ですから。

胴羽目の獅子

胴羽目の馬

胴羽目の鶴亀

胴羽目の彫刻は後ろが獅子、東側が馬、西側が鶴亀となっています。「獅子の子落とし」「鶴は千年、亀は万年」の故事に由来するのでしょうか。馬は。。なんでしょう。波が描かれているようですが。。

御神木

御神木の太郎杉

本殿の真後ろの方に進むと御神木の太郎杉がそびえ立っています。カメラに収まりきらない。。

推定樹齢800年、高さ約35m、周囲約5m。超巨木です。立て札によると傍に同年代の巨木があったため、枝が片側にしか伸びず偏っているのだとか。たしかに手前側は枝が少なく見えます。

ところで、御神木と神社はどのような関係だと思いますか?たとえば、御神木は神社を建てる前からあるのか、それとも後なのか。神社によるのでしょうが、わたしは社殿建立と同時に植えられたと思うのです。

御神木には神が「宿る」とか「下りる」といわれるので、他の神が宿っているかもしれない木に新たな神を宿すのは忍びないといいますか。それに神社と共に誕生したのであれば、強い思い入れができるはず。

そんなふうに考えると、もしかしたら武生神社の創建はこの太郎杉と同じ頃じゃないかな〜なんて思うのですが、いかがでしょう。時代でいうと鎌倉期、東金砂山の末寺となった頃が有力ではないでしょうか。

境内社:稲荷神社

稲荷神社

総代会のサイトで当社の境内社として社号があがるのは稲荷神社(御祭神:倉稲魂命)と鎮霊社の二社です。後者は戦没者慰霊のための社です。

稲荷神社は江戸期の武生神社が飯綱大権現を祀っていたこともあって気になる存在です。飯綱大権現は狐を眷属とする飯綱山(信州)にあらわれたという神様。そういう意味ではお稲荷さまとよく似ています。

あまり意識されていませんが、お稲荷さまは山の神です。本営の伏見稲荷の由緒にあるとおり、稲荷信仰は初午の日に伏見山に稲荷神が鎮座してはじまります。こうした山中の社は本来のあり方なのかもしれません。

御祭神は龍蛇?

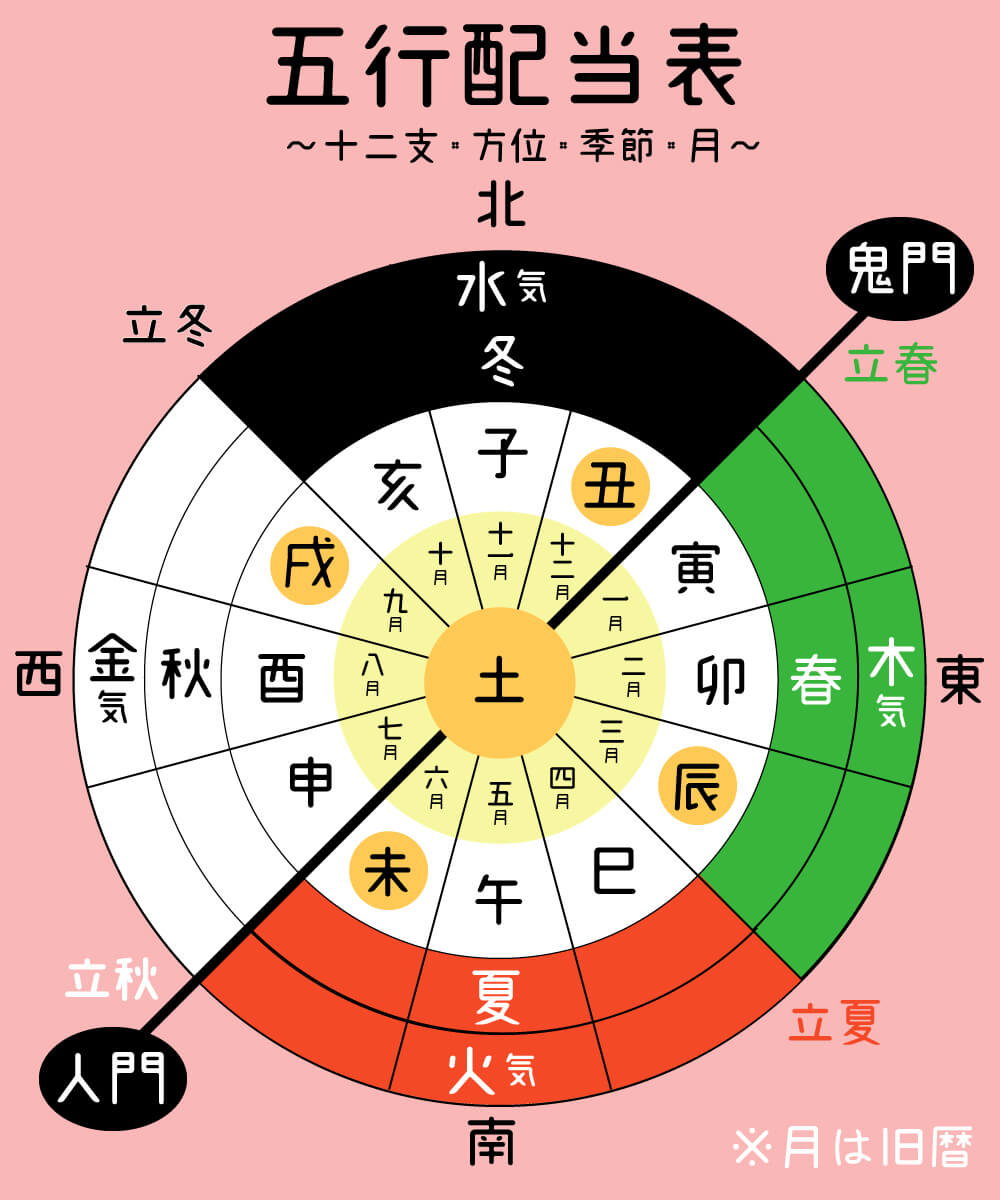

ここから先は妄想なので適当に読み飛ばしてほしいのですが、わたしが思うに当社の御祭神の本質は龍蛇です。理由を簡単に4つ説明します。五行説を根拠にしているので分かりにくかったらごめんなさい。

- 創建および春祭が(旧暦)3月1日。3月は辰(龍)の月。辰は五行説で木気。「1」は水気の生数。木気(龍)は水気によって生じる(水生木)から、辰と水が組み合わさる日にしているのではないか。永正期に見える「武生山」を「滝生山」とする表記も暗示的。

- 神社の場所を本宮の東南としている。社伝には乾(西北)の方位に本宮が建てられたとある。乾から見て現在の境内は東南。東南は巽(辰巳)の方位。御祭神が龍あるいは龍蛇であるから巽の方位に遷座したのではないか。

- (『茨城県神社誌』記載の)例祭が(旧暦)4月1日。巳(蛇)の月の始めであるが、じつは「巽の日」を意味していないか。旧暦は月の満ち欠けによって日付が決まるが、1日は新月なので判断できない。したがって1日は巳の月でもあるし辰の月ともいえる辰巳(巽)の日。この日は御祭神にふさわしいはずだから龍蛇と関係していると考えられる。

- 鳥居や社伝に「赤」が使われている。赤は火気の色。火気は土気を生じる(火生土)から、御祭神の本質は土気を含む辰(龍)。山の神の神格とも一致する。辰巳(巽)の性質を持つが、辰が優位なのではないか。

御祭神が龍蛇とは社伝には一切書いていません。些細な記述と境内からわたしが勝手に想像しているだけです。しかし、もし祭日や方位に重要な意味があるとするならば、以上の仮説は立つのではないでしょうか。

人に迷惑をかけない範囲で古い時代の人々のことを想像するのは楽しいと思います。参拝した際にはぜひチャレンジしてみてください。これを読んだ後なら、もっとユニークな説を展開できると思います!

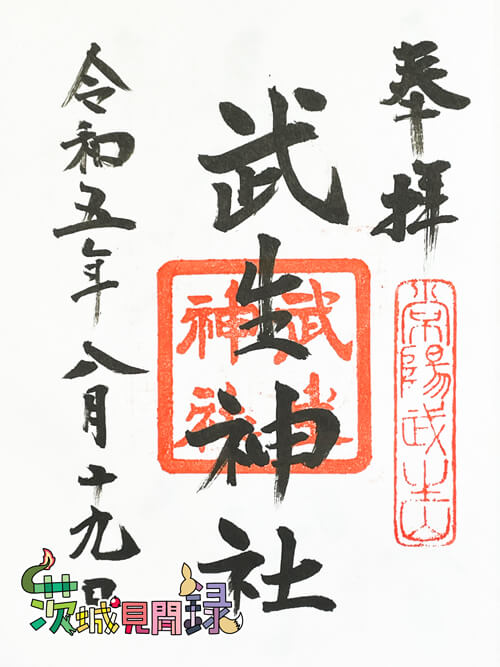

御朱印

武生神社の御朱印

武生神社の御朱印です。宮司宅で頂戴しました。境内の東側、大鳥居を真っ直ぐ進んで突き当りを右にUターンするように行くとたどり着けるかと思います。

参拝が大変なので、どうしてもという場合は総代会のサイトを参考にお電話してから行くことをおすすめします。

まとめ

この記事のまとめ

- 御祭神は大戸道尊。飯綱大権現の時代もあり修験道と関係が深い

- 仁王門や梵鐘など神仏習合時代の名残がある

- 御朱印は神社に隣接する宮司宅でいただける

参考文献

茨城県神社誌/茨城県神社庁

茨城県の地名/編:平凡社

wataがいま読んでいる本

マンガで『古事記』を学びたい方向け

神社巡りの初心者におすすめ

記事は筆者の主観が多分に含まれております。

誤解や情報が古くなっている場合があることをご了承ください。