wata

wata

御朱印を集めている方にとってはすご〜く気になる神社をご紹介しましょう。いただけるのは例祭の日だけ。「え〜正月もないの?」って感じですよね。はい、ありません。

この記事ではつくば市の飯名神社をご紹介します。筑波山の中腹に鎮座し、弁天信仰で知られる神社です。例祭の初巳祭に行ってきましたのでぜひ参考に♪

この記事でわかること

- 飯名神社の創建について

- 初巳祭について(旧暦正月の初巳の日)

- 御祭神の御神影

- 御朱印のいただき方(初巳祭のときのみ)

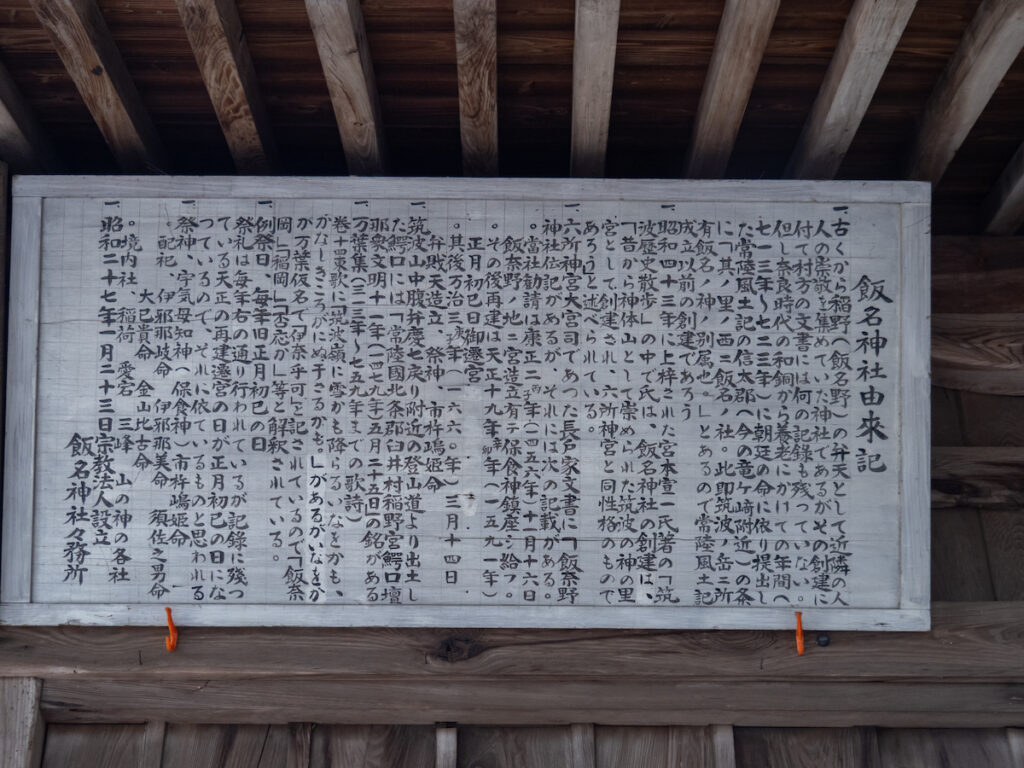

由緒

飯名神社の創建についてはまったく記録が残っていないので分かりません。ただし、奈良時代前期に編纂された『常陸国風土記』の信太郡の項に次のように記述があるため、8世紀以前に遡るとと考えられます。

その里の西方に飯名の社がある。これは筑波岳にいらっしゃる飯名の神の末社である。

信太郡/常陸国風土記 全訳注

つまり、本営が筑波山に鎮座し、それから分霊された神社が現在の龍ケ崎市のあたりにあるというのです。当時の筑波山は富士山に並ぶ霊山なので、飯名の神の神格もそれなりに高かったのではないでしょうか。

ご祭神は宇気母智神(保食神)と市杵嶋姫命(弁天さま)です。二柱の神は同格の主祭神なのですが、市内の六所神宮の大宮司家の古文書によれば先に祀られたのは康正2年(1456年)の保食神だそう。

その後、天正19年(1591年)の初巳の日に遷宮がされ、万治3年(1660年)に弁財天堂が建立されたといいます。「初巳」は弁天さまの縁日ですから、それくらいの時期には弁天信仰はあったのでしょう。

ちなみに江戸時代は特に弁天さまの人気が高かったらしく、飯名の弁天さまとして参拝者が多く、特に初巳の縁日は賑わったそう。これが現代にも受け継がれており、旧暦通りに例祭が開かれております。

弁天さまのご利益はなんといっても金運アップ。当社では境内北側を流れる小川でお金を洗うと増えて戻ってくるといわれています。弁天信仰ではよくある慣習ですね。

なお、主祭神の他に配祀されているのは、以下のとおりです。

- 須佐之男命

- 伊邪那岐命

- 伊邪那美命

- 大己貴命

- 金山毘古命

これらは明治9年(1876年)に村社のいくつかの神社を合併したことで加えられたのではないかと思います。合併した神社は、楯野、日枝、八坂、白山、赤山、熊野神社です。

wata

wata

*石垣は東日本大震災復興祈願の記念事業

*境内石碑より

2020年3月13日、飯名神社の拝殿、本殿、社務所の銅板葺の屋根が盗難に遭ったと報じられました。今後は監視カメラを設置する予定です。(関連リンク:NEWSつくば記事)

アクセス

ふだんは鳥居の周辺か境内東側に駐車できますが、お祭りの日は参道の入口付近に臨時駐車場(有料)が設けられます。正確な住所は不明なのでつくば味工房を目指していくとよいかと思います。(住所:つくば市臼井35)

じつは筑波山神社の一の鳥居前に無料の市営駐車場があるので「空いていれば」駐車できます。駐車場から神社まではだいたい10分くらいですね。

ただし、空いている可能性は高くないのと、停められなかったときに有料駐車場まで引き返すのは面倒だということはご承知ください。

もう一箇所、月水石神社の駐車場が無料なんですが。。かなり狭いですし、埋まっていると面倒なことになるのであまりオススメしません。

| 名称 | 飯名神社 |

| 住所 | 茨城県つくば市臼井稲岡1番地 |

| 駐車場 | あり *例祭の日は有料 |

| Webサイト | なし |

鳥居

おまつりになると麓から飯名神社に続く参道に10店ほどお店が並びます。

「安いよ安いよー」「いつもより多めに入っているよー」「開運するよー」

昭和テイストの掛け声に懐かしさと「ほんまかいな」という気持ちを感じつつ、えっちらおっちら坂を登っていきます。

飯名神社の鳥居です。のぼり旗でっかいですね!

巨石信仰の残る境内

飯名神社の特徴として境内の巨石の多さがあります。石なんて珍しくもないと思うかもしれませんが、古代人にとって石はすごく神聖なものだったようです。

石って変わらないじゃないですか。そりゃそうだ。だからつまらない、という方もいると思います。でも、死や老化、滅びを恐れる人にとって形が変わらないことは憧れの対象なんです。

古代ではありませんが、国歌『君が代』の歌詞には石(さざれ石)がありますよね。不変は神聖なんです。君が代では石に例えて繁栄の祈りを捧げているわけです。ああ、素晴らしき国歌。尊い。

拝殿

例祭でない飯名神社は閑散としていますから、こんなに参拝者が多いとは驚きました。というか平日の午前中、お天気悪くてそこそこ寒いのにスゴイですね。。

みんな次から次へとご祈祷を受けているし、授与所も忙しそう。例祭は「だるま市」でもあるので、だるまもバンバン売れてます。買う人にとっては恒例のことなのでしょう。

ちなみに上の写真を撮影したのは2020年です。2024年はだるまの種類が増えており、目的ごとに買い分けられるようになっていました。だるまは紅白が良いと思うのですけどね…

五行説にしたがえば、赤=火気で成長と発展をあらわす色。本来のだるま市は正月7日に開催され、7とは火気の成数を意味します。当社の場合は巳の日となっていますが、巳は火気に配当されるから妥当ですね。

ちょっとだけ行列に並んでお参りを済ませました。神様、いろいろと宜しくおねがいします!

社殿の眺めてみると「東京消防第五区」の奉納額がありました。弁天様が水の神であることから火消しの方々が信仰していたようです。

本殿

拝殿の後方にあるのが本殿。写真の赤い屋根が覆屋にあたり、本殿を雨風から保護しています。山中の神社にこんなに立派な覆屋があるのは少々めずらしい。しかし、近づいて建物を見ればだれもが納得するかと思います。

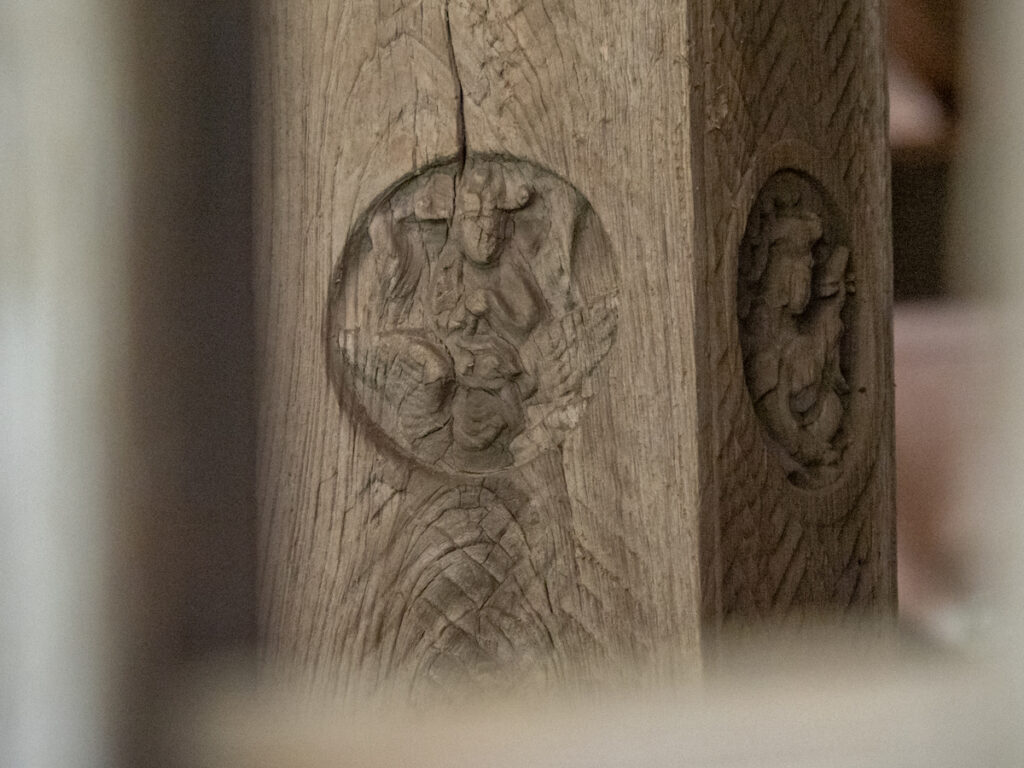

当社の本殿は流造の装飾社殿。いたるところに彫物があって見るものを圧倒します。文化財指定を受けていないのが不思議なほど立派です。

2020年に社殿の銅板屋根がごっそりと盗まれたことがありましたが、こちらに手を付けなかったのは不幸中の幸い。末永く保護し、参拝者の目を楽しませていただきたい名作です。

向拝の柱の何やら彫刻のある板が並べられているのは脇障子でしょうか。人物のポーズは仁王さまに似ていますが、衣装からすると違うようです。羽目板や蟇股は中華風なので同様なのでしょう。

上の3枚は羽目板です。本殿はだいたい南向きとなっておりまして、写真の上から東、北、西側に配置されています。モチーフは分かりませんが、いずれも花盛りといった背景なのでめでたいシーンなのでしょう。

東西は川や海らしき水のうねりが見えますね。弁天さまは弁天池などの水辺に祠を建てられることが多く、神社のイメージからこのようなモチーフが選ばれたのだと思います。

覆屋のせいで本当に暗くなってしまい申し訳ない。あちこちに散りばめられた瑞獣の姿も現地ならもう少し見やすいと思います。竜馬、亀、狐、鹿なども見事に彫られています。

狐については個人的に気になっています。じつは狐の恩返しで知られる女化稲荷神社(龍ケ崎市)の伝説にはいくつか種類があり、そのひとつに当社を参拝した栗林義長が狐を助けて、という展開があるのです。

女化稲荷のご祭神はウケモチです。稲荷神社は本営の伏見稲荷の関係で主祭神をウカノミタマとすることがほとんど。そうでない場合は何か特別な事情があると考えられます。たとえば当社から分霊されたとか。

それはあくまで仮説ですが、もしかしたら二社は歴史的に何か関係があるのかもしれませんので、マニアックに神社巡りをされる方は頭の片隅に覚えておいてくだされば。

女石と男石

本殿の裏には高さ4m、幅10mほどの女石。そしてその上には男石が置かれています。女石は不思議なことにある日突然割れ目ができたとか。それを女性と結びつけてから別の場所にあった男石を持ち込んだそうです。

奥の院の月水石神社の御神体もこちらの女石と同様です。弁天信仰と組み合わさって女性がたくさん参拝されと考えられます。

ところで弁天様にはいくつかお姿があるのをご存知でしょうか。一般的には女性で琵琶を持っているのですが。。8本腕の宇賀弁才天や蛇の姿をしている場合もあるんです。

そういえば、月水石神社の例祭では卵を食べるんですよね。そうすると子宝に恵まれるというのですが。。なぜ卵?蛇(弁財天)が卵を産むことと関係しているのでしょうか。

もしや飯名神社の弁天様は宇賀弁才天っ!?もうちょっと記録が残っていたら調べられそうなんですけどね〜

奥の院の月水石神社は飯名神社から徒歩でいけます。坂道なのでちょっと大変かもしれません。

銭洗沢

飯名神社では古くから境内に流れる男女川で銭(お金)を洗うと何倍にも増えて帰ってくるというグレイトな伝承があります。「金の斧と銀の斧」の昔話を思い出させますよね〜

これまで本殿の裏でジャブジャブしていましたが、近年は少し整備されていました。鳥居をくぐった先を左手に進んでいくと奥に洗い場(銭洗沢)ができていたんです。

ここは足場が安定していますので安心して洗えます。近くのザルはお金をおいて川に沈めて使うのでしょう。これでわたしは億万長者になれると思います。

wata

wata

餅まき

散策していたら恒例の餅まきターイム!11時頃かな?拝殿の前に多くの方々が集まっていました。乗り遅れて後ろの方でウロウロしていたら、おまわりさんが「写真撮るならそこがいいよー」とアドバイスしてくださいました。

なるほど。みんな拝殿の方に移動するから端っこのイスが空くんですね。そこに上がると餅まきが広角で撮れるんです。

餅まきはいつか見たライブ会場のような情熱を感じました。餅、正月以外は食べる機会少ないですが、日本人の必須アイテムですよね。

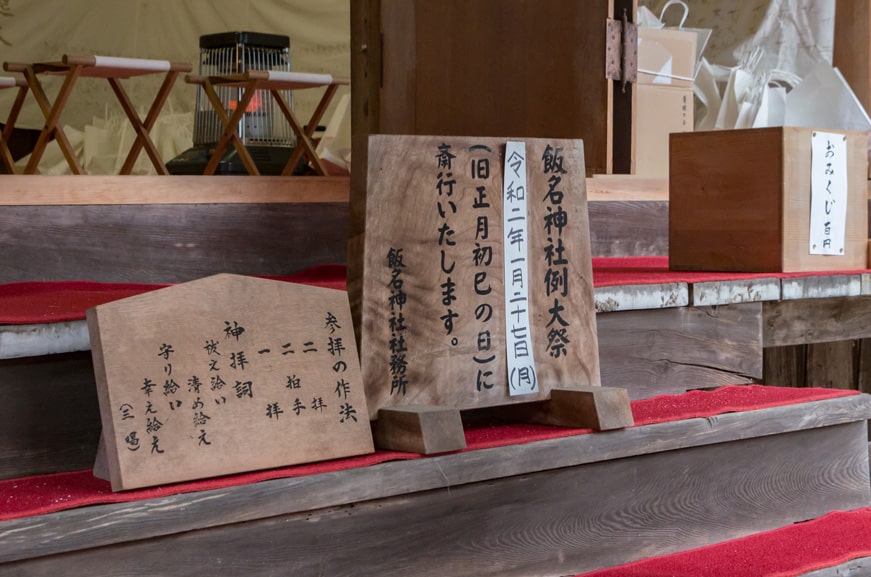

御神影

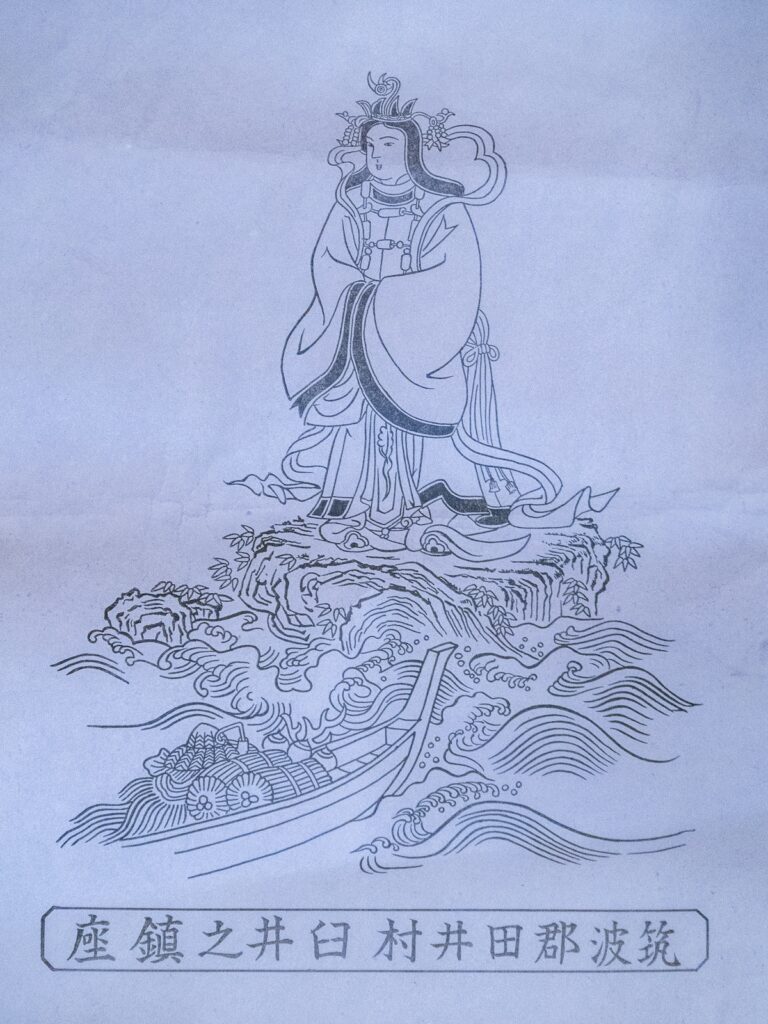

例祭の日、授与所で珍しいものを発見したのでご紹介します。現在は頒布していないのですが、「筑波郡田井村臼井之鎮座」とあることから、当社の御祭神を描いた御神影と思われます。

水辺の岩場というシチュエーションから弁天さまとしての神格が現れています。現在の「イチキシマヒメ」は、かつて弁才天以外の何者でもなかったのでしょう。弁才天は七福神なので神には違いないのですが。

キレイに印刷されているので頒布できないことは無いと思います。個人的には御朱印とあわせていただきたい逸品です。

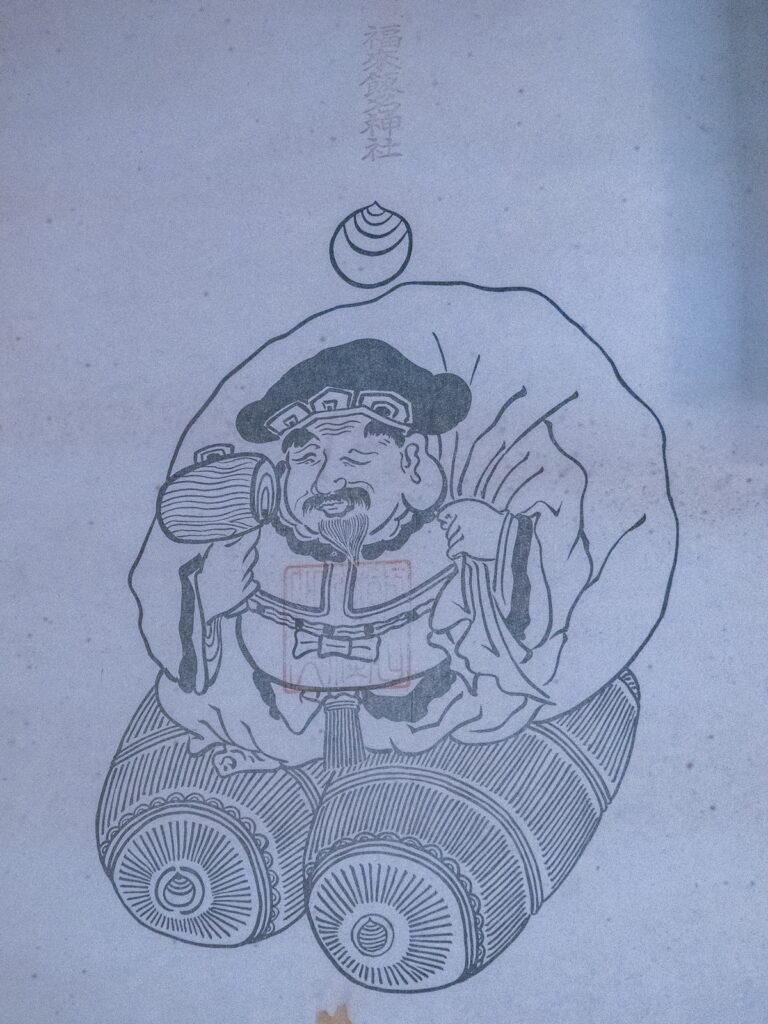

こちらは御祭神よりも驚きました。弁才天と同じ七福神に数えられる大黒天に間違いありません。上部に「福来飯名神社」とありますから、当社の御祭神である大己貴命(大国主命)にあたるでしょうか。

宝珠が描かれているのでやや仏教よりかもしれませんね。こちらもキレイに印刷されており、紙の状態もさほど悪くないところを見ると元絵か元データがあるような気がします。ありがたい御姿だし拝受したい!!

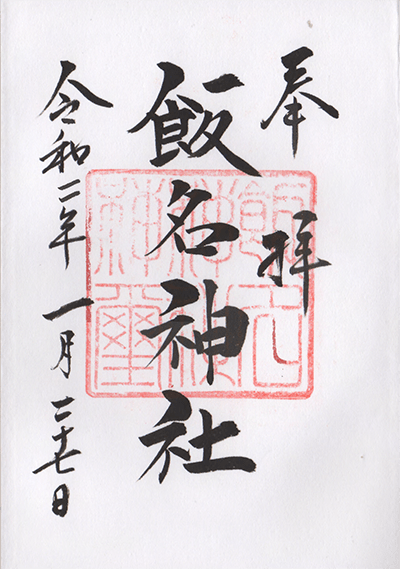

御朱印

飯名神社の御朱印です。非常に貴重な御朱印で初巳祭のときしかいただけません。

年明けに神社の社殿に張り出された日程を見るのが確実ですよ。受付は拝殿の左にある社務所です。混雑しているので15分くらい待つことを覚悟しましょう。

・飯名神社の創建はわからないが、8世紀前半と考えられる

・初巳祭は弁天様の縁日。日程は旧暦正月の初巳

・御朱印は初巳祭のときだけいただける

茨城県神社誌|茨城県神社庁

常陸国風土記|全訳注 秋本吉徳

記事は筆者の主観が多分に含まれております。

誤解や情報が古くなっている場合があることをご了承ください。