wata

wata

全国に広がるキツネの恩返し伝説。初めて知ったのは小学校の国語の教科書にあったごんぎつねでした。

哀しくも感動的なお話だったので、マンガで書き残したことを覚えています。完成したあれはどこにいったんだろ。それはともかく龍ケ崎市と牛久市にもごんぎつねと同じくらい素敵な物語があるんです。

舞台は龍ケ崎市の女化神社。『女化』は珍しい言葉ですよね。女に化けたキツネに由来します。物語は命を助けられた白キツネが助けた男に恩返しをするというもの。しかも美しい女性といいますから色々と夢があります。

今回は女化神社の由来となった物語をご紹介します。

不詳。当初は稲荷大明神と尊称された

永正6年(1509年)、忠五郎と白狐の出会いに始まる物語あり。同14年に子を残して去った白狐に由来し女化稲荷と称する

保食社と改称する

女化神社と改称する

野火により社殿焼失

*境内石祠による

野火により社殿焼失

今上陛下御在位十年記念事業

御祭神は保食神です。稲荷神社の御祭神といえば、第一に宇迦之御魂神、続いて当社の保食神、稀に荼枳尼天といったところでしょう。金山彦命は激レア枠ですね。県内では数えるほどしか見たことありません。

しかし、当社の場合はそうした記紀神話に由来するような神格というよりも、後述する女化伝説によって知られる白狐が人々を守護していると捉えられています。数ある稲荷神社の中でも異質の存在といえるでしょう。

当社について面白いのは龍ケ崎市(馴馬町)に鎮座しているものの周辺の住所は牛久市であること。つまり龍ケ崎市の飛び地としてあるのです。こうした神社は極めて稀で、わたしは女化神社以外に知りません。

これは神仏習合時代に龍ケ崎市の来迎院が当社の別当だったことに起因するといわれています。つまり2つの社寺は一体であるから、女化神社も龍ケ崎に属するであろうとする意見がありました。

こうした差配の背景には政治家を動かすほど氏子や崇敬者の声が強かったのではないかと思います。参考までに『茨城県神社誌』には氏子47戸に対して崇敬者5000人とあります。

wata

wata

昭和52年(1977年) 本殿(市文化財)

平成30年(2018年) 親子狐の石像(市民遺産)

アクセス

駐車場は境内東側です。北側の女化街道から南下するように入ったところが駐車場です。

駐車場は神社の住所よりも隣接したお店(カラオケ一休み)を目指したほうがたどり着きやすいかもしれません。その場合は、”茨城県龍ケ崎市馴馬町5388-2”を目指してみて下さい。

| 名称 | 女化神社(女化稲荷神社) |

| 住所 | 茨城県龍ケ崎市馴馬町5387 |

| 駐車場 | あり ※奥の院には無し |

| Webサイト | 茨城県神社庁 |

鳥居

駐車場所から社殿に向かうとこちらの鳥居が見えるかと思います。参道はずっと続いておりますので、写真は二の鳥居です。駐車できるスペースが狭いので一の鳥居から参拝する方は少ないかな?

二の鳥居は柱のところに建立された年が彫られています。それによると寛政5年(1793年)。。いまから200年も前の歴史ある鳥居だったのですね。驚きました。

稲荷神社でしばしば目にする光景。複数の鳥居は女化神社で願いを叶えた方々が奉納しています。面白いのは鳥居が朱(赤)色をしていることではないでしょうか。これは稲荷神社以外ではまず目にしません。

その理由は諸説ありますが、わたしは五行説による解釈が妥当と見ています。すなわちお稲荷さまは稲荷山(京都)に鎮座する山の神で土気に属す。その土気を生じさせるのは火気だから赤色の鳥居によって神威が生じる、です。

これは五行説の「相生」という考え方です。また「比和」によると同気は相性がよく力を増幅させることから、お稲荷さまは土気の色である黄色を好むとされます。キツネやキツネが好むという油揚げは黄色いですよね。

たぶんみんな分かっていると思いますが、キツネは油揚げを食べません。食べたら具合が悪くなると思います。機会があっても与えちゃダメですよ。

2月下旬ごろに参拝したら蝋梅と梅が咲いていました。蝋梅は終わりかけでしたが、いい香りしてました。梅はささやかですが、春の訪れを感じさせて風流でした

拝殿

社殿の手前には狛犬の代わりにキツネ参拝者を迎えています。こちらも稲荷神社ではよくあることですが、子連れなのが特徴です。民話にちなんでいるのでしょう。

これらの石像は平成27年に龍ケ崎市ではじまった市民遺産制度により市民遺産の認定を受けました。市によると次のように説明されています。

拝殿の前にある,一対の親子狐の石像。こちらの石像は,江戸時代末期から明治期にかけて関東近郊で様々な神社の狛犬などを手掛けた東京の石工・高橋安五郎が手掛けたものである。明治2年(1869)9月,東京深川(東京都江東区)の大黒屋藤助・岡田屋宗兵衛の両名から寄進された。この像は明らかに女化原の狐の伝説をモチーフとし,三匹の子ども狐を伴った愛らしい姿をしている。時期的にみると,江戸時代末期には江戸の方まで,女化神社の存在が知れていた。

龍ケ崎市(公式)

境内には女化伝説とあわせて石像を紹介する立て札が新設されていました。価値が再認定されて市民遺産として広く伝わるといいですね!

狐の像に注目していたので気づかなかったのですが、手前の石灯籠もなかなか。中段には龍が絡みついて吠えているのです。かっこいい!二匹は上下を向いて睨み合っているようですね。

その土台の部分にはやっぱり狐。あくまでお稲荷さまへの奉納品ということなのでしょう。残念なのはいつ頃造られたのが不明だったこと。土台の「若者」は村の若い人たちを指すのでしょうか。

拝殿は入母屋造。平成14年(2002年)に再建されたため、非常に新しく感じます。離れて見てもピカピカがわかりますね!

唐破風部分の彫刻には稲を運ぶキツネ。歯が見えるのでちょっと怖いんですが、楽しく遊んでいるようす。のはず。

キツネはむかしから田植えや収穫の時期にひょっこりと現れます。人々の大切な時期に姿を見せるので神の使いというイメージがついたそう。笠間稲荷もそのような説明をしています。

扁額は横書き。意外と珍しいかもしれませんね。書を囲む龍がかっこいいじゃありませんか。

拝殿の額絵は2つ。ひとつはおそらく女化神社なのでしょう。境内の造りがほとんど同じです。屋根の上に御幣が見えますのでご祭神が降りてきているのかな。明治4年(1871年)に奉納されたました。

もうひとつは天岩戸の伝説のように見えますがいかがでしょう。輝いているのがアマテラス。左側の女性はアメノウズメかと思いますが。。服を着ているので違うかも。

本殿

本殿は立派な覆屋で保護されています。後ろから内部を覗けるようになっています。じつは本殿自体はあまり大きくなかったりするんです。

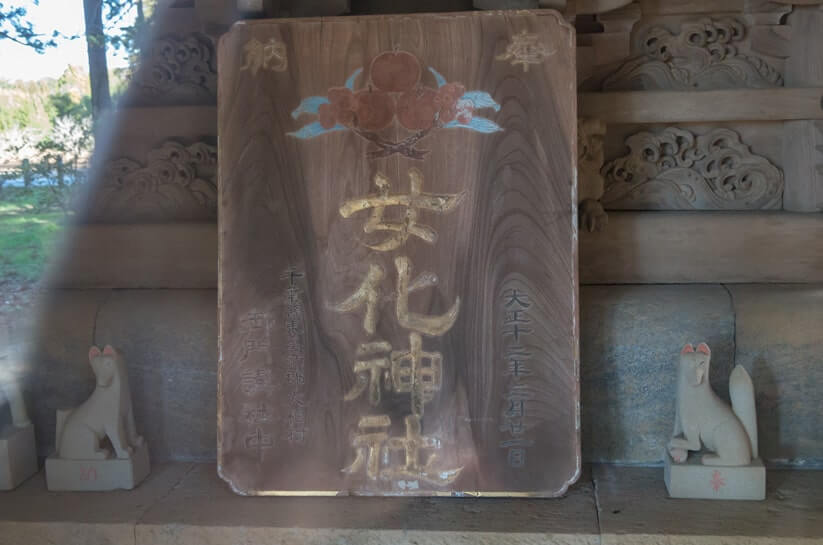

なんども参拝しているのに本殿が素晴らしい装飾社殿であることに気が付きませんでした。覆屋の小さなガラス窓から中を覗き込むとこの様子です。

非常に見にくいのでかなり頑張らないといけません。また肉眼だとガラスに光が反射して見づらいのでご存じの方は少ないはず。でもスマホをガラスに密着させるとこのような写真が撮れます。

非常に保存状態がよくて彫りも見事だと思います。向拝柱や縁側に見える龍など、ふつうの社殿にはありません。胴羽目板や脇障子もしっかり彫られていて、できればもっとしっかり見てみたいですね。

年に1度くらいこれを公開する機会があっても良いのではないでしょうか。インパクトという意味では市民遺産となった狐像に劣りません。こちらも次代に残していきたいものです!

また内部には大正12年(1923年)に奉納された扁額が安置されています。「千葉懸東葛飾郡大柏村」とあるのは、じつは女化信仰は千葉県にも広がっているため。宮司が千葉から移られたことに由来すると思います。

wata

wata

民話『キツネの恩返し』

女化神社の創建はこの地域に伝わる民話と深い関係があります。民話には諸説ありますが、もっとも具体的で長編な『龍ケ崎の口承文芸Ⅱ~女化の狐伝説~』から引用してご紹介します。

むかし,根本村(稲敷郡にかつて存在した村)に忠五郎という幼い時に父を亡くし,家が貧しく母親と二人暮らしのお百姓さんがいました。

ある晩秋の頃,忠五郎は野良のら仕事の合間に作った筵むしろ(藁やイグサなどの草を編んだ簡素な敷物)を,土浦へ売りに行って帰る途中,高見原にさしかかった時のことです。

突然,あたりが暗く時雨しぐれ模様になり,雨が降り出しました。気味の悪い鳥の声も聞こえ,心細くなってあたりを見回すと,自分より5,6間けん先の松林の下に狩人が,今にも弓矢を放たんと弓を張り,一方では,この事を知らずに狐が眠っているのに気付きました。

忠五郎は,もともと慈悲深い人で,獣けものとはいえ目の前で殺されるのは可愛そうだと思い,狩人の前を知らぬふりして足早に通り過ぎ,突然大きく咳をしました。狐は驚いて起き上がり,草むらに逃げ込み,狩人は怒って忠五郎に駈け寄って来て捕まえ, 「足音を立て大きな咳をするから,狐が逃げてしまった。獲物を返せ。」 と怒鳴りつけました。忠五郎は何度も謝りましたが許してもらえず,獲物を弁償するまでは手を放さないというので,筵を売った銭二百文を渡して,やっとのことで家に帰りました。

忠五郎は狐を助けたことを母親に話し,一緒に喜び寝ようとした頃です。家に男女二人の旅人が,疲れた様子で訪ねてきました。旅人は,「我らは奥州おうしゅうの者で,わけあって鎌倉に行くのですが,日が暮れてしまい困っています。どうか一晩宿を貸してください。」と言いました。

忠五郎は母親と相談し,宿を貸すことにしました。

親子は旅人を家に入れてもてなし,世間話をしたりして眠りにつきました。

間もなく夜が明け,親子はいつものように起きて戸を開けて旅人を見ると,男は何処にも居ませんでした。女は一人で板の間の上に筵を敷いて寝て居ました。親子は驚き,女を起こして尋ねましたが,反対に何処へいったのか聞き返されてしまいました。

忠五郎は,昨晩は夫婦だと思っていたと尋ねてみるとそうではなく,「私は陸奥国岩城郡(福島県)の者で,子供の頃両親を亡くしました。昨夜一緒にいた者は,私の家に代々仕える者で,これまで私を養ってくれましたが,家は日を追って落ちぶれ,伯父を頼ろうと鎌倉に行く途中でした。あの者は旅の費用を持って逃げてしまったようです。ここまで来ましたが,旅を続けることも出来ません。あなた様の情けに今は頼るしかありません。哀れと思いしばらくの間ここにおいて下さい。」と泣きながら話しました。

親子は,とても不憫に思い,若い娘の頼みを聞き入れました。

忠五郎の家にとどまることとなった若い娘は,親子の仕事を手伝い,慣れない野良仕事,機織なども次第に上手になり,一緒に暮らすようになりました。

こうして月日はたちまちのうちに過ぎ,近所の人が娘の親代わりとなって,忠五郎と夫婦の縁を結ぶことになりました。

貧しい家でしたが,娘は忠五郎親子より朝早く起き,夜は遅くまで働きました。また,田植えなどは人の起き出す前に「筒穂になれ」と呪文を唱え,あっという間に植え終りました。その稲は不思議と夏までは他の田んぼより育ちが良いのに,秋になって役人が検見に来ても筒穂(実が入っていない穂)のままなので年貢は免除され,これを刈り取るときになると,一斉に穂が出てたくさんのお米を取ることができました。

おかげで,忠五郎の家は日を追って暮らしが楽になりました。夫婦となって8年が過ぎ,その間に三人の子供も生まれ,長女のお鶴は7歳,亀松は5歳,竹松は3歳となりました。 この年の中秋ちゅうしゅうの頃,姉弟は仲よく外で遊び,忠五郎は野良仕事へ,老母は近所へ用事に行き,母は竹松を膝の上に載せてお乳を呑ませ,寝かしつけていました。

母も横になって,庭に咲いている菊の花を見ていると,その美しさに心引かれ,ぼんやりとして竹松と一緒に寝入ってしまいました。すると思わず狐の本性を現してしまいました。そこへ,遊びから帰って来た姉弟が,母を見ると着物こそ元のままだけれども,顔と手足が狐になって,裾からは尻尾が見えていました。本性を現わし寝ている母を,姉弟は「恐ろしいことに,お母さんが狐になってしまった。」と悲しむ声をあげ,それを聞いた母親は驚いて跳び起き,何か言おうとしましたが,姉弟は怖がり恐れ泣き叫ぶので,母親もどうしたらいいのかわからず,泣き崩れる心を落ち着かせ考えました。

私は情けない獣の身,忠五郎殿に助けていただいた恩に報いるため,人間の姿になった。狐の浅ましい知恵,その恩の上に情けをかけられ立ち退く時を忘れたことを手紙に書いて,竹松の袖に結びつけることにしました。そして,竹松を膝に載せて頬擦りし,「竹よ竹よ,今が別れの時,母に顔をよく見せなさい。」といっても何もわからないわが子と別れを惜しみましたが,揺すれば揺するほど竹松は寝入ってしまうのでした。母は寝入った竹松を見届け,着物を脱ぎ狐の姿となって,草むらの中に分け入りました。母の姿が見えなくなると,鶴と亀松は駆け寄り,「お母さん,お母さん」と捜しまわり,騒ぎを聞いて竹松も目覚めて共に泣きだしました。

忠五郎は,このことを聞いても,妻が何故へ行ってしまったか分からず,子供たちを宥めていると,竹松の袖に何か結び付けたものがあるのに気付き取って見ると,これまでの経緯が書かれており,最後に「みどり子の 母はと問はば, 女化の 原に泣く泣く 臥すと答えよ」とありました。忠五郎は読み終り嘆き悲しみました。

老母もこのことを聞いて「嫁は狐で在あったのか,いなくなるにしても8年,夫婦になって3人の子供もあるのに,親子の縁はいつの世も切れないもの,狐でも構わないから早く呼び戻して元通りに」と竹松を忠五郎の背に載せて,「早く早く,夫婦ならば尋ねてみなさい。」と急がせました。忠五郎は鶴と亀松の手を引いて高見原に訪ねて行きました。

以前,狐を助けた所に来て見ると,松林の辺りに古塚があり,その側に穴がありました。忠五郎は,「このところだ。もしこの裏に居るならばどんな姿でもいいから,共に暮らした仲ではないか。あなたにわけがあるにしても,竹松が七歳になるまで,母よ妻よ子供のために帰ってくれないか。」と言いました。鶴も亀松も,「お母さん,何処に居ますか一緒に帰りましょう。」と泣きながら繰り返しお願いしました。すると,穴の中から声が聞こえ,「私も悲しさは同じです。一度本性を知られては再び家には帰れません。子供たちの養育は頼みます。私は姿を現しませんが,永く子孫を見守ります。」といい,姿を現しませんでした。

竹松は,父に背負われその声を聞き,母恋しさに泣き出しました。忠五郎も成す術もなく,「どうしても帰れないならば今一度,元の姿になって子よ母よと言葉を交し,竹松に乳を呑ませあやしてくれ。」とお願いしました。穴の裏から「私も見たいし見せたいけれど,再び人間の姿と成ることは叶わぬことですから,この身を察して早く帰って下さい。」と声が聞こえました。忠五郎は,「いやどんな姿に成っても構わないから。」と繰り返すと,穴の中より涙に濡れた母親が顔を出し,子供たちを一目見ると,狐の姿となり二度と忠五郎たちの前に現れることはありませんでした。

その後,子供たちは無事に成長し,竹松は京都に上って三条通りに住み,一男をもうけ,千代松と名付けました。

千代松が13歳の時,父の生国が常陸国河内郡と聞き,祖父を尋ねてみようと東国に向かいました。途中で道に迷い,信州の山奥で不思議な人物に出会い,そのもとで5年の歳月を送る間に,天文学,地理学,軍学を学び諸芸を極め,名を柳水軒義長と改め,山を降り東国に向かいました。 そして,常陸国牛久城主の家臣となり,家老かろう栗林左京の娘婿となり,栗林義長と名乗るようになりました。稲荷の功力によって幾多の合戦に勝利した義長は下総守義長と号し,関東の孔明と称えられる人物となりました。

龍ケ崎の口承文芸Ⅱ~女化の狐伝説~

最後に登場する栗林義長は実在の人物。伝説によれば白狐(八重などと呼ばれる)の孫かひ孫にあたります。史実と伝説が入り混じった不思議なお話です。

ところで、物語の中心人物である「忠五郎」は女化神社の縁起にある名前です。(境内の立て札にも登場)その他だと東国戦記実録、女化騒動記、牛久騒動女化日記にありますが、常総軍記、常久肝胆夢物語などで忠七はとしてされています。伝説はさまざまなパターンがあって、名前が違っていることもあるのです。

wata

wata

奥の院

八重が消えていったとされるお穴(奥の院)は神社から少し離れた場所にあります

場所は神社の社殿裏から300mほど直進したところ。グループホームの前を通ってさらに進むと鳥居が見えるはず。駐車場がないので以下を参考に神社から歩きましょう。

非常に静かな場所です。

ここは神社と直接関係がありません。おそらく民話にちなんで近隣の方々が先祖代々信仰されていると思います。

あまり人がこない場所と思うかもしれませんが、新しいお供え物がありました。なんどか来ていますが、そのたびにお酒やお赤飯があります。

よく清掃されていますし、とても大切にされている場所だと感じます。

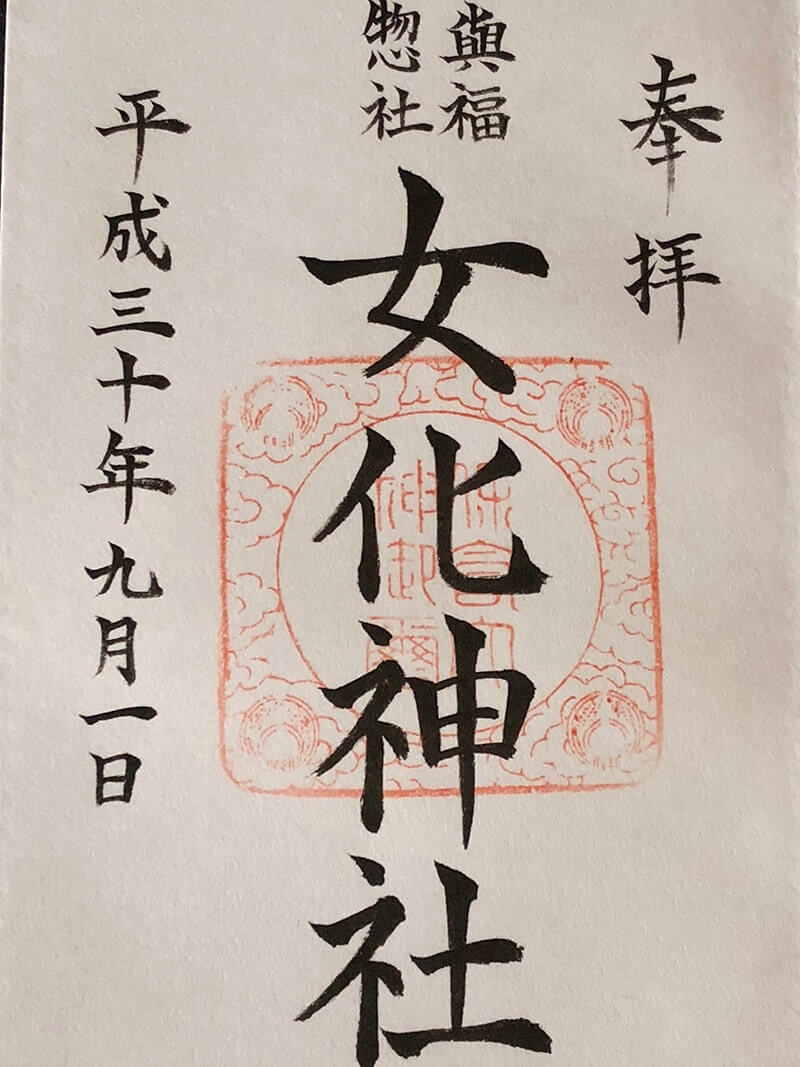

御朱印

女化神社の御朱印です。

参道の左側にある社務所でいただけます。神職の方がいらっしゃったのでじっくり書いていただきました。整った美しい字ですね!かっこいい♫

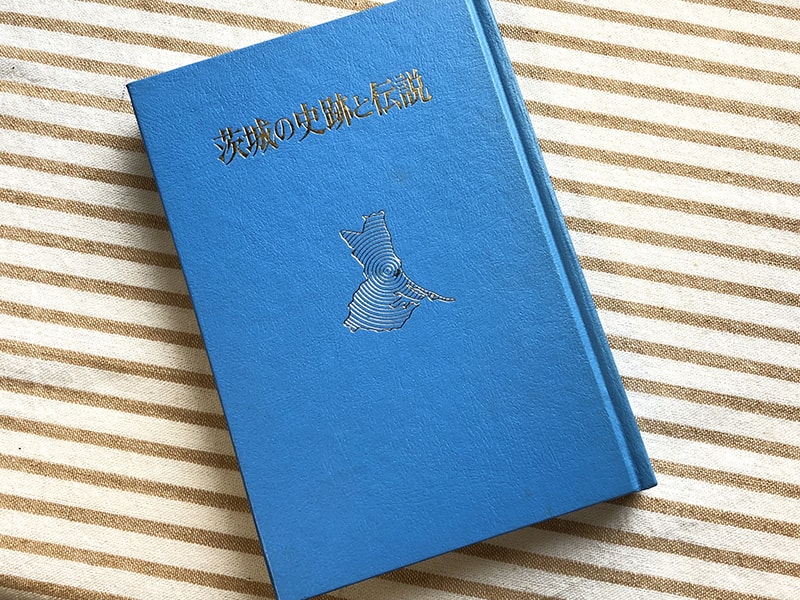

茨城新聞が編さんした『茨城の史跡と伝説』に女化神社の縁起があります。でも、ご紹介したものと大きく違うんです。男が猟師からキツネを助けるところは同じなんですが、助けた男が栗林 義長です!

義長は先にご紹介した伝説では白キツネ(八重)の子孫。なぜ、まったく違う物語が存在するのでしょうか。

義長は岡見氏の年老いた老臣として登場。妻に先立たれて寂しく生活しています。あるときつくばの神社でお参りをした帰りにキツネを助け、ふたたび訪れた際に亡き妻の姿をした女性と出会うのです。義長は「蘇った」と喜び連れて帰るのですが、その正体は。。

義長がお参りした神社はつくば市の飯名神社。女化神社と同じ保食神がご祭神です。ただ、この神社は江戸時代に祀られるようになった市杵嶋姫命の方が人気なんですけどね。

飯名神社と龍ケ崎は深い関係だと思います。龍ケ崎市はかつて稲敷郡だったのですが、稲敷郡の由来は分霊された「飯名神の敷地」ともいわれます。飯名の敷地→稲敷。

女化伝説は飯名神社とも関係ありそうです。

ほとんど知られていませんが、女化神社はここだけではありません。わたしが知る限りでは、茨城に1、千葉に3社あります。

どうして女化以外に女化神社があるのか。別記事にまとめましたのでぜひご覧ください。

記事のはじめの方で当社の鎮座する住所が牛久市内にある「龍ケ崎市馴馬」なのは来迎院との関係と説明しました。それについて、『常陽藝文』の2010年9月号でさらに詳しいあったので引用してご紹介します。

同神社の話によると、ここは江戸時代は馴馬村の村社であった。馴馬村は明治二十二年(一八八九0の市町村制施行により合併で馴柴村馴馬になり、さらに昭和二十九年(一九五四)からは龍ケ崎市馴馬村となって現在に至っている。主にこうした歴史・村社時代の経緯から今も龍ケ崎市に属し地名も龍ケ崎市飛び地としての馴馬町女化になっているという。

牛久市域に龍ケ崎市飛び地の女化神社

馴馬村の村社であったのはなぜか。それには、江戸時代に火災で社殿が焼失した後の再建が関係していると考えられる。茨城県神社庁発行『茨城県神社誌』所収の「女化神社」によると社殿は享保十四年(一七二九)と文久元年(一八六二)の二度、野火のため類焼している。この二度の災難を乗り越え文久二年(一八六二)に再建された社殿が平成十四年(二〇〇二)に現在の社殿が新築完成するまで、長く存続した。

江戸時代の再建には馴馬村の有力者が尽力し、また神仏習合の時代とあって同社天台宗の寺・来迎院が再建と神社の維持にかかわっている。

要するに女化神社と氏子との結びつきは強固にして同社は馴馬の村社なのだから、住所も馴馬であるのが相応しいということなのでしょう。民意が行政の都合より優先した形ですね。

・女化神社の創建には女化キツネの伝説がある

・牛久市内に龍ケ崎市の神社があるのは来迎院の守護されていた関係

・女化キツネ”は助けてくれた男性に嫁いで家庭を築いた

・御朱印を授与所で配布している

狐から生まれた男 -幻の戦国武将・栗林義長-|著:金子敏

茨城県の民話|編:日本児童文学者協会

茨城の史跡と伝説|編:茨城新聞社

茨城「地理・地名・地図」の謎|監修 小野寺淳|じっぴコンパクト新書

伊奈町の歴史散歩|伊奈町社会教育・口座・歴史教室編/ふるさと文庫(筑波書林)

記事は筆者の主観が多分に含まれております。

誤解や情報が古くなっている場合があることをご了承ください。