wata

wata

笠間市の神社といえば笠間稲荷が思い浮かびますが、笠間には本当に多くの神社があるんです。

岩間地区といえば”悪態まつり”の愛宕神社と今回ご紹介する六所神社でしょう。どちらも11月〜12月にかけて大きなお祭りがありますので注目ですよ!

この記事では笠間市の旧岩間地区に鎮座する六所神社をご紹介します。祭礼の日にお参りしましたので、そのようすもレポートしちゃいます!

由緒

八幡太郎義家が奥州征伐の途次 源氏の守護神である八幡宮を此の地に勧請し 以降八幡さまとして崇敬してきたと伝えられる

*棟札による

宍戸城主 宍戸氏時は深く八幡宮を崇敬し 社殿を改築し祭器を奉納 代々の祈願所と定めたという

岩間下村が土浦藩土屋家の所領となるや 藩主はこれを篤く崇敬して幣を奉り 延宝5年(1677)には社殿造営遷宮の棟札がある

*棟札による

*棟札による

布告一郷一社の制により 村内の鹿島神社(古山) 稲荷神社(新渡戸) 星宮(萱生) 熊野神社(室野) 雷神社(大綱)の五柱を併合して総鎮守となり 六所神社と改称して現在に至る

9月、東日本大震災で被災した境内を修繕する。狛犬の基礎、養蚕神社土塁壁、南側中鳥居。

ご祭神は次のとおりです。

- 応神天皇(八幡神社)

- 武甕槌命(鹿島神社)

- 倉稲魂命(稲荷神社)

- 天之御中主命(星宮)

- 伊邪那美命(熊野神社)

- 別雷命(雷神社)

6つの神社が合祀されたから六所神社なんですね。神社の裏に愛宕山が見えまして岩間地区を代表する神社といえます。当社は天下泰平、五穀豊穣、商売繁盛、除災招福、交通安全などのご神徳があるといわれています。

重要なのは八幡神社を中心としていること。明治の合祀は政府の指令によるところが大きいのですが、存続のために社格を上げるためもあったのでしょう。

wata

wata

アクセス

駐車場は大鳥居に向かって左側のスペースです。祭事でなければ問題なく駐車できることでしょう。

| 名称 | 六所神社 |

| 住所 | 茨城県笠間市下郷4384 |

| 駐車場 | あり |

| Webサイト | なし |

1月1日…元旦祭

2月3日…節分祭

4月29日…祈念祭

11月2日〜4日…例大祭

11月最終日曜日…新嘗祭

鳥居と参道

六所神社の鳥居です。住宅街に鎮守の森と共にあるんですよね。ここだけ神聖な雰囲気がします♪

駐車場は鳥居の先、左手側です。駐車スペースは奥の方までありますので催事でなければ停められると思います。

まっすぐな参道を進むと大きめのしめ縄をかけられた狛犬たち。手彫り独特の味わいのある顔つきをしていますね。

参道の右側が社務所です。御朱印をいただくときはそちらへどうぞ。

令和5年の12月に参拝したところ合祀150年記念の御朱印が頒布されていました。張り出されている見本の日付が同年11月とあるので在庫があれば令和6年になってもいただけるのかなと思います。

wata

wata

社殿

入母屋造の拝殿は間口4.5軒、奥行が2軒です。向かって左側は授与所らしきスペースのようでした。中を見てみると中央にご祭神の数と同じ6つの幣帛が並べられています。ギッシリという感じですね。

棟札によると永禄11年(1568年)、延宝5年(1677年)、寛政3年(1791年)、宝暦8年(1758年)に各造修営遷宮をしました。宍戸氏や土屋氏の信仰が篤かったことがわかります。

しめ縄にツインテール風の藁が差し込まれています。編み方にはしきたりがありそうですね。

流造の本殿です。鰹木5本の外削ぎ(男千木)。雄々しい八幡さまらしさが出ています。

社殿の羽目板や脇障子の部分と組物の辺りの色が違っているのは修繕のせいかもしれません。本来は朱色なのでしょう。不動堂や薬師堂など仏教系の建物によく見られる配色ですから神仏習合時代の名残かも。

木鼻は獅子と獏。定番ですね。幣殿部の屋根と重なるようにあるのでちょっと見づらい。また社殿正面(水引虹梁)の彫刻は龍となっています。やや傷んでいるように見えました

正面上部にあるのは引き紋のようです。神紋は左三つ巴ですから旧領主などの家紋に由来するのでしょうか。

蚕影神社

社殿右手の小高い場所には蚕影神社が鎮座しています。おそらく神郡(つくば市)の蚕影山を模しているのでしょう。

社殿、鳥居、手水舎、石段、太太神楽寄付連名碑などは岩間養蚕組合によって奉納されたようです。記録を見ると明治26年頃に建立されています。その頃は養蚕が盛んだったんですね。

ご祭神は本営と同じ椎産霊神、埴山姫命、木花開耶姫命かと思います。

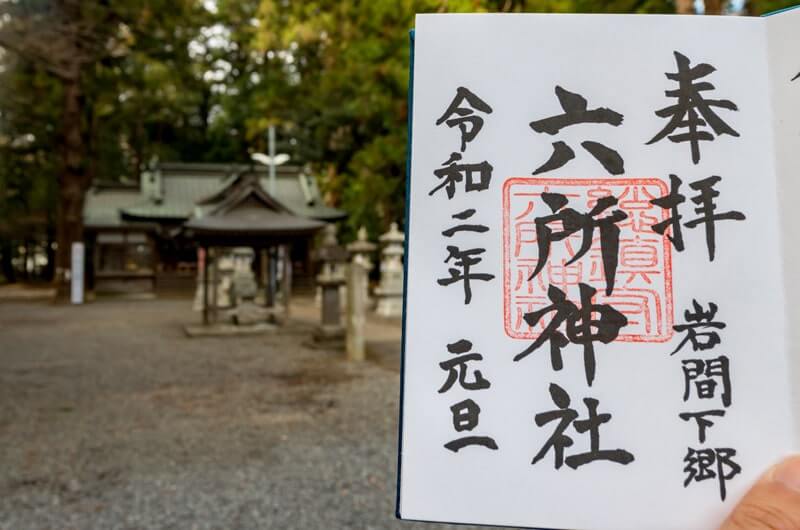

御朱印

六所神社の御朱印です。

参道の右手にある社務所でいただけますが、その機会は非常に少ないです。元旦と祭礼の日のみと考えて良いでしょう。

例大祭は社務所を出ていることもありますので、必ずしもいただけるとは限りません。

知る人ぞ知る六所神社の祭礼を見てきました!

祭礼のはじまりは以下のように伝えられています。

現在のような幌獅子や山車が参加する形式の祭礼は、明治6年の合祀を記念して始められたといわれており、140年を超える歴史を重ねています。祭礼ではいろいろな慣例やしきたりがあり、それを守ることで、町内間のもめごとが起こらなくなり、地域との結びつきがより密なものとなっています。

例大祭/笠間市公式

事情があって合祀されたので氏子同士は必ずしもいい関係ではなかったのでしょう。そこで祭りをきっかけに気持ちをひとつにしようとしたようです。岩間地区最大のおまつりにそんな背景があったとは。。

鹿行地域の鹿嶋市は工業団地の誕生によりやってきた新住民と旧住民との関係が微妙でした。それをサッカーをきっかけにして関係を良くしたんですよね。アントラーズの誕生にもつながっているんですが、それにちょっと似ている気がしますね。

ところで、わたしは笠間稲荷近くの井筒屋にポスターが貼られていたので知りましたが。。地元の方以外はなかなか知る機会がないかな?

毎年、11月1週目の土日にありますので時期になったら思い出していただければと思います。

スケジュール

実際に足を運ぶ方のために祭礼のスケジュールをご紹介します。以下は2019年のものです。令和6年現在は11月1周目の土日が祭日です。年番制なので出発や到着地は変わるかもしれません。

11月2日(土)

11月3日(日)

見どころは暗くなってからの岩間駅周辺です。両日とも18:00以降に山車が集結。まっすぐ歩けないほど人が集まり、非常に賑やかですよ♪

wata

wata

山車人形

祭礼のある土曜日の午後3時頃に参拝しました。すでに山車が町内を周っているとのことなので駅の方へと向かいました。

鳥居のそばには獅子舞の準備がされていました。こちらの獅子頭は頭の中央に角のような突起があるんですね。なかなか強そうでいい感じです。

境内を出て東に進み355号にぶつかったら北へ。上町の交差点の辺りに行くと前方から賑やかなお囃子が聞こえてきました。上町の山車です。

山車の上に乗っている山車人形は八幡さま(応神天皇)です。応神天皇は八幡さま(誉田別命)と同一視されていますが、こうしてお姿が作られると少し違ってきます。

八幡さまは源氏の守護神で弓の名手。神楽などで目にするときは弓矢を持っているのですが、こちらは天皇のお姿なので武器類は一切持っていません。面白いですね〜

もうひとつの山車人形が吉祥天女です。日吉町の山車の上にありました。

天部ですから仏教の仏さま。六所神社の祭礼に登場するのは驚きましたが、神仏習合時代の名残でしょう。

羽衣まであってお美しい姿ですね。吉祥天の家族は夫・毘沙門天、母。鬼子母神、妹・黒闇天とやたら強そう。武神・八幡さまの相方には相応しいかも。。

祭礼は夜の8時頃まで続きます。会場周辺は早い時間から交通規制があるので早めに行くのがいいですよー!

昼間のご祈祷や神輿渡御の様子は笠間市のYoutubeチャンネルの動画にありましたのでご覧ください♪

・神社の創建は八幡太郎。もとは八幡神社だった

・六所神社は八幡さまを中心とする6柱を祀っている

・御朱印は基本的に正月か祭礼の日のみ

茨城県神社誌|茨城県神社庁

記事は筆者の主観が多分に含まれております。

誤解や情報が古くなっている場合があることをご了承ください。