wata

wata

神仏習合(神仏混淆)。明治以前は一般的でしたが廃仏毀釈によってその多くが失われました。

それが良かったのか悪かったのかはわかりませんが、いまに残る神仏習合に出会ったとき、なんともいえない新鮮さを感じます。珍しくもあるので、ぜひ気づいていただきたいですね。

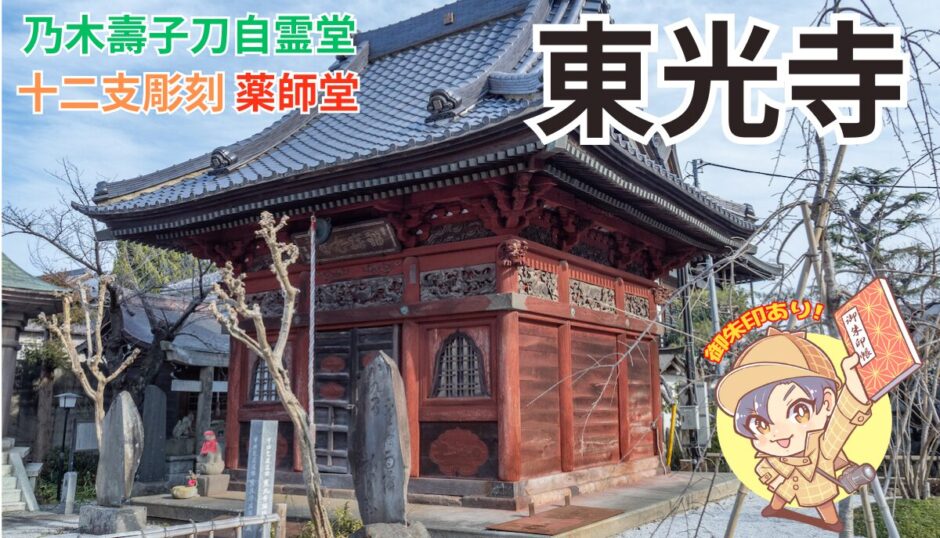

この記事では土浦市大手町の東光寺(曹洞宗)をご紹介します。よく見ると「あれれ?」がいくつも見つけられるので、ぜひ探してみてください!

由緒

神龍寺(同市内)五世の心庵春伝和尚によって神龍寺末寺として開山。

二世・享山元和尚によって中興。

瑠璃光殿が市の文化財に指定される

御本尊は釈迦牟尼仏です。禅宗は座禅によって悟りを開いたお釈迦様に習う宗教。そのためほとんどの禅宗寺院は御本尊を釈迦牟尼佛、あるいは釈迦三尊像としています。

ただし、平成29年(2017年)に東光寺が発行した『新版 東光寺について』では、当寺でもっとも古い仏像が薬師如来立像(鎌倉時代後半に作)であることや山号から、かつては薬師如来がご本尊と考えられるそうです。

曹洞宗ではない別の宗派の時代があったということですね。常陸国の仏教の黎明期は薬師如来を本尊とする寺院が多いので、もしかしたら当寺もそのひとつなのかもしれません。近隣だと下高津の常福寺の本尊がお薬師です。

中興したと伝わる二世の享山元和尚は開山をしており、寺伝は先師の心庵春伝の名を残すために書かれたとする説もあるそうです(勧請開山)。

wata

wata

「勧請開山」とは遠慮して師の開山とすることです。師ではなく尊敬する人物の場合もあります。

アクセス

土浦駅から徒歩15分。最寄りICの土浦北からおよそ10分といったところでしょう。駐車場は県道24号側にあります。近年拡張されましたので余裕を持って駐車できるかと思います。

| 名称 | 醫王山 東光寺(曹洞宗) |

| 住所 | 茨城県土浦市大手町3-14 |

| 駐車場 | あり(境内南側) |

| Webサイト | なし |

辯才天堂

境内に入るとまず朱色の瑠璃光殿に注目しますが、そこに向かう途中左手にあるのが辯才天堂(弁才天堂)です。小さな池に囲まれているのですぐにわかるはずです。

いつ建てられたかは不明ですが、堂前の石灯籠のひとつには享保7年(1722年)の寄進とあります。建物も同時期でしょう。比較的新しく見えるのは中にある厨子と共に昭和54年(1979年)に新築されたためです。

なんとこちらの弁天の腕は8本!ちょっぴりレアですね。こちらは宇賀辯才天といって中世以降に辯才天と宇賀神が習合した姿です。

宇賀神は宇迦之御魂神(稲荷様)と同一視される場合がありますが、当弁天は蛇神(宇賀神)としての性格が強いようです。宇賀神は蛇体に翁の顔の姿で描かれたりすることもあって蛇との関係が深いのです。

蛇は農耕の守護神です。五穀豊穣はもちろん金運にも恵まれるご利益があるといわれます。お金を洗うと増えて戻って来るというあれですね。

そのおかげか社殿の正面には見事な昇り龍と降り龍の彫刻見えます。リッチな造りですね。ご利益を体現しているようで素晴らしい!

東光寺にはこうした神仏習合時代の名残がいくつも見受けられます。難しいのでうまく説明できません。興味のある方は調べてください。そして教えてください!

乃木壽子刀自霊堂

東光寺でもっとも有名なのはこちらの霊堂(納骨堂)かもしれません。中に安置されているのは陸軍大将・乃木希典のお母さん、乃木壽子刀自のご遺骨です。(刀自は敬称)

詳細は別記事としましたが、非常に多くの物語の込められた霊堂です。隣には壽子刀自のお父さんで土浦藩士・長谷川金太夫のお墓もあります。ぜひ以下の記事をご覧になってからお参りされてください。

瑠璃光殿

本堂の手前にある大きな朱色の建物が瑠璃光殿(薬師堂)です。薬師如来は”薬師瑠璃光如来”を短くしたものなので建物に「瑠璃光」とあったら薬師堂と思ってほぼ間違いありません。薬師如来が安置されています。

薬師如来は東光寺でもっとも古い仏像です。作られた正確な年代はわかりませんが、鎌倉時代後半と考えられています。

瑠璃光殿は元文4年(179年)に建立されました。様々な記録によってそれ以前からあったことがわかっており、薬師如来も当然それより遡る可能性が高いということですね。

扁額は神龍寺の大寅和尚の友人である豪潮和尚が文政9年(1826)に書きました。神龍寺の本堂の扁額も豪潮和尚だそうですよ。

小壁には十二支が彫刻されています。建物は四面ありますから一面に三干ずつ。十二支全部がしっかりと彫られています。あらゆる者を救済するお薬師の御殿にふさわしい姿ではないでしょうか。

もうひとつの注目ポイントが天の邪鬼です。わかりにくい写真なのですが、妻虹梁の下に天の邪鬼がいて屋根支えているのです。どんな悪さをしたかわかりませんが、すごく辛そう。

近年は駐車場が拡張されてこの彫刻が見やすくなりました。ぜひ見つけてください!

内田野帆の歌碑

瑠璃光殿の手前に2つの句碑があります。向かって左は土浦出身の俳人・内田野帆(1781-1855年)の代表句です。野帆は”土浦八景”を残しましたので、土浦の俳句の歴史には欠かせない人物です。

聲耳身越 持勢て揚る 雲雀哉

句碑は安政2年(1855年)に野帆の門徒が追善供養のために建てました。野帆はかつて東光寺で俳句を教えていましたので、門徒たちは野帆との思い出の場所に尊敬する松尾芭蕉の命日(10月12日)にあわせて建立したそうです。

土浦は江戸時代の中期辺りから町人が集まり俳句を楽しむようになりました。歴史の片鱗をのぞかせる歌碑ですね。

向かって右は野帆の書による松尾芭蕉の句です。

八九間 空傳雨降 柳加奈

俳諧を広めた超有名人。土浦には来ていていませんが、鹿島神宮には参拝したことがあるそうです。芭蕉が没してから50年ほどしてから土浦で俳句が広がりましたから、偉大な人物として残されていると思います。

稲荷堂

辯天堂に神仏習合の名残ということでしたが、稲荷堂にもあるんです。まず鳥居があることにビックリ。お寺なのに!?

そして扁額をご覧ください。読めたらけっこうすごい。荼枳尼尊天とあります。稲荷には笠間稲荷や伏見稲荷のように神道の神をご祭神とするものと豊受稲荷のように神仏習合している2パターンがあります。

神仏習合で荼枳尼天をご祭神としている場合、信仰をおこたると少々厳しい「おしおき」が待っていることも。。だからといって人々が嫌がらないのも面白いですよね。

例えば、夏になると各地で祇園祭がありますけど元々は牛頭天王のためのお祭りです。牛頭天王は神仏習合の神。ないがしろにすると病気を振りまく困った性格なんですが、それでも多くの方に愛されていますよね。

稲荷堂にはその荼枳尼天が祀られているわけですが、どのような姿をしているのかはぜひ実際にご覧ください。非常にユニークなお姿です!

稲荷堂と荼枳尼天像は平成28年(2016年)に新築されました。稲荷堂自体はそれ以前からありましたので、荼枳尼天がどんな姿だったか見てみたかったなぁ。。

wata

wata

本堂

本堂は平成14年(2002年)に竣工。1Fの納骨堂が鉄筋コンクリート製で2Fの本堂が木造入母屋造・銅板葺です。

一般の方はほとんど中に入ることはないでしょう。奥の中央にご本尊の釈迦牟尼仏が安置され、向かって右に文殊菩薩、同じく左に普賢菩薩が並んでいます。釈迦三尊ですね。

釈迦牟尼仏は本堂とあわせて新たに作られました。それ以前のご本尊である宝冠阿弥陀如来像は納骨堂に安置されています。

東光寺は長い歴史の中でいくつもの変化を見て取ることができます。背景を想像しながらですとより深いお参りができるかと思いますので、ぜひお試しください!

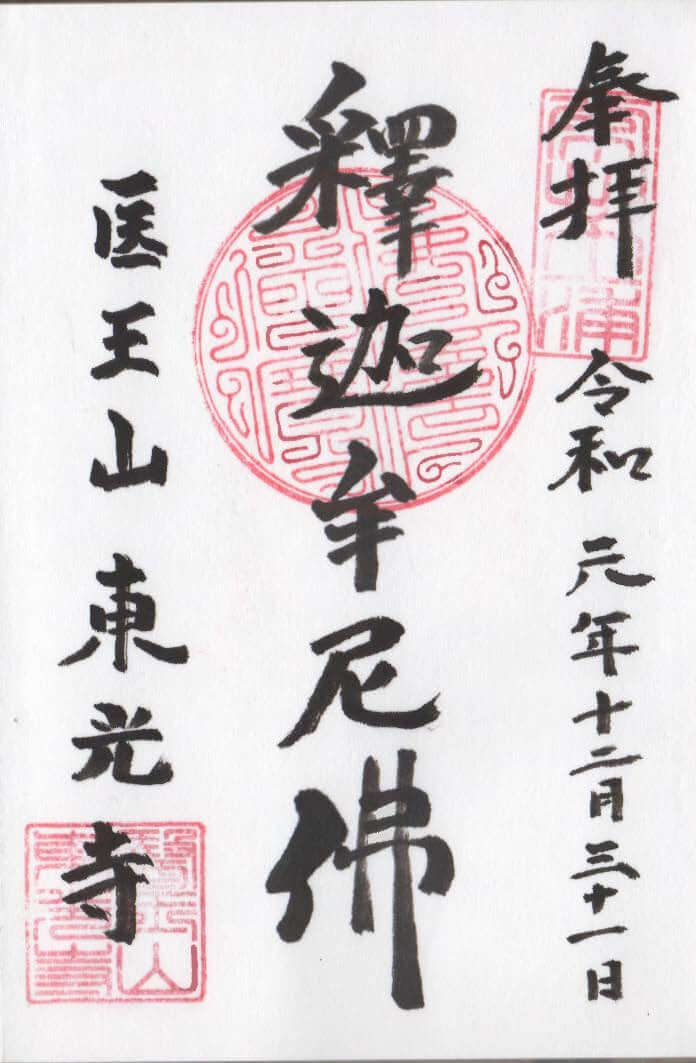

御朱印

東光寺の御朱印です。わたしはお掃除中のご住職に直にお声掛けしていただいたのですが、本来は本堂の1Fからかと思います。

ご住職には大変親切にしていただきました。またのんびりとお参りしたいですね♪

・寺の由緒は過去帳にあるものより古いかも知れない

・境内の辯才天堂と稲荷堂は要チェック

・御朱印は本堂1Fから声掛け

新版 東光寺について|醫王山 東光寺

記事は筆者の主観が多分に含まれております。

誤解や情報が古くなっている場合があることをご了承ください。

寺院巡りにどうぞ