wata

wata

寺社は人々の不安な心に寄り添う役目もありますから、戦のある時代は特に重要な意味があったかと思います。

そう考えると戦国時代に創建された神社には特別な想いをめぐらせる事ができますよね。現代の信仰とは少し違ったことでしょう。

この記事では鉾田市の鉾神社と例祭の”鉾田の夏まつり”をご紹介します。ネット上であまり語られない創建の背景とまつりのようすをどうぞ。

一の鳥居

由緒

鉾田城主・田山東市正によって鎮祭

鉾田城主が佐竹氏に滅ぼされ社殿荒廃

渡辺藤兵衛より鉾の寄進あり。同氏の尽力により豊前国中津城奥平源朝臣昌高候の奉額あり。本郷の田山彦衛門より水田の寄進、野友の長峰善吉より杉苗の寄進あり

町内の浅間、厳島神社合併

*境内の石碑より

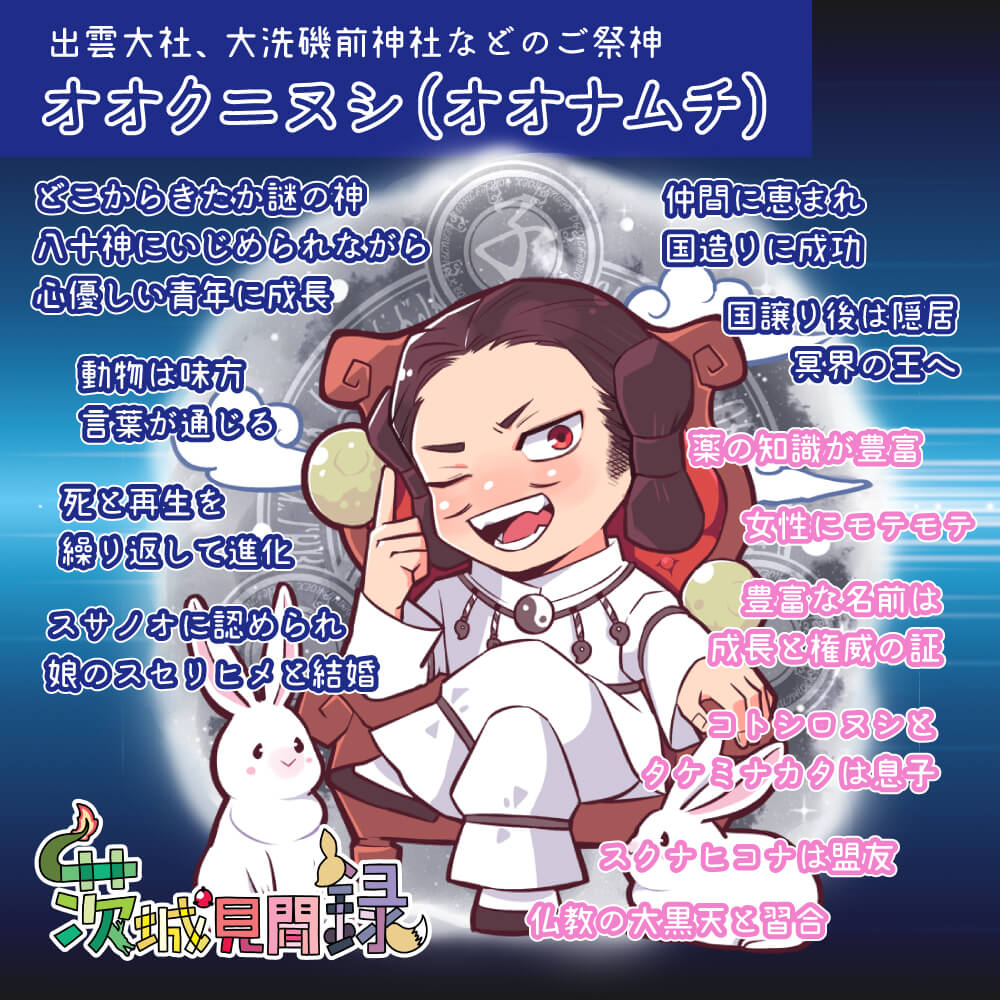

ご祭神は大巳貴命、武甕槌命、日本武尊です。平和を願いつつ、いざ戦となったら武運長久を願ったことを想像できますね。

鉾神社は鉾田市鉾田に鎮座する神社。町の中心地にある鎮守社です。少し古い住所だと「鉾田町大字鉾田字御城2044」。お城。。気になりますよね。ふふふ。

手元の”ほこたの歴史”を参考にすると「鎮祭」の頃の鉾田城主は鹿島氏です。天正9年(1580年)に鹿島三郎が死去して、それを田山氏が引き継ぎました。つまり創建されたとき田山氏は城主ではなかったようです。

当時の鉾田地方は鹿島領でしたが、江戸・烟田・武田氏の勢力と接しており非常に不穏な土地でした。田山氏の「鎮祭」はなるほどと思わせます。

江戸時代に佐竹氏が秋田に国替えになってから鉾田城は廃城となりました。

境内に『ポケモンGO』を禁止する張り紙があります。

アクセス

鉾神社は境内に駐車できるのですが、それまでの道路が狭くて不安なので商店街の無料駐車場がオススメです。

カーナビで住所設定するなら「茨城県鉾田市鉾田2514」です。

| 名称 | 鉾神社 |

| 住所 | 茨城県鉾田市鉾田2044 |

| 駐車場 | あり ※境内より商工会の無料駐車場の利用をオススメ |

| Webサイト | なし |

祭礼の日は利用できません。駐車場所はいくつかありますが、もっとも駐車しやすかったのは鉾田市役所です。

10分ほど歩きますがどこもそれくらいなので頑張りましょう。住所は「茨城県鉾田市鉾田1444-1」です。

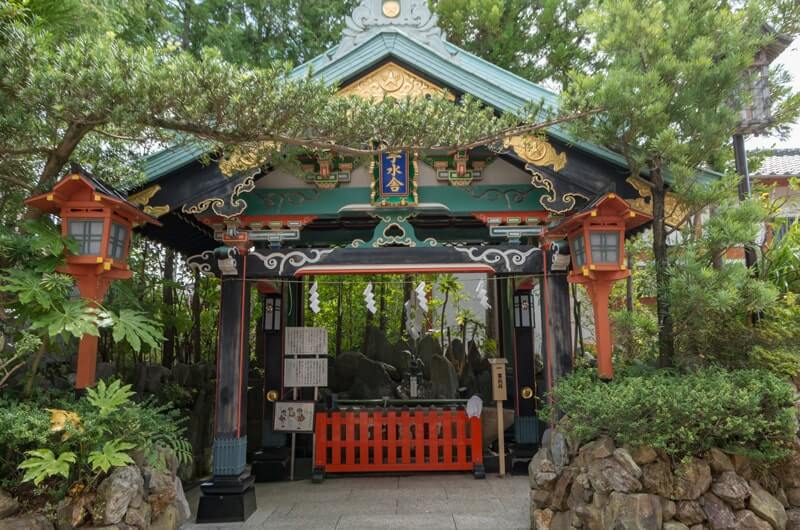

手水舎

鳥居をくぐるとやたらゴージャスな手水舎。もしかしたら神社でもっともインパクトあるかも。鮮やかな朱色はこのあと紹介する社殿と同じ。魔除けの意味もあるのかな、なんて思わせます。

神社に手水はつきものですが、こちらでは由緒を説明していました。イザナギがイザナミを迎えに黄泉の国へ行った帰り、穢を除くために禊をしたことが起源とのこと。手水はその簡略版です。

手水舎から二の鳥居に向かうと両脇に非常にユニークな表情の狛犬があります。笑ってますよね?こちらは昭和7年に奉納されました。この頃は機械彫りじゃなかったんですかね。

新型コロナが流行してからは大きなマスクを装着。おいたわしい。早くこのマスクをとってチャーミングな笑顔を見たいものです。

拝殿

鉾神社の拝殿です。とってもカラフル。神社というより、お寺のような印象です。武士が建てたのですから仏教的な信仰も兼ねていたのかもしれませんね。

先にご紹介したご祭神は、社殿の中央に大巳貴命、左に武甕槌命、右に日本武尊と分けて祀られています。

拝殿内はふだん非公開ですが、茨城新聞のYouTubeチャンネルで少しだけ紹介されています。それを見ると拝殿の天井には巨大な白蛇が「鉾」を加えている姿がありました。

ご祭神とはどのような関係なのでしょう。白蛇といえば『日本書紀』で大巳貴命の「幸魂奇魂」といわれる大物主神が思い浮かびます。いわば「山の神」であり、当社の例祭に多数出る「山車」に通じているかもしれませんね。

写真だとわかりにくいですが、神紋は左三つ巴です。

ところで、りんさんのサイトには鉾神社は行方市小牧にある同名の神社から分霊されたとあります。この辺の関係も気になるところです。

本殿

流造の本殿です。少し色あせていますが、やはり朱色。千木と鰹木はなく、目立った彫刻もありません。朱色といえば稲荷神や天神などの山の神を連想します。

当社の主祭神にはオオナムチがおりますが、三輪山の神であるオオモノヌシと魂を同じくするといわれますから、山の神として意識されて建立に至ったのでしょうか。

じつは境内社もほとんど同じ色。左は伏見稲荷神社、右は豊玉稲荷大明神です。個性的ですよね♪

それにしてもどうして同じ系統の違う稲荷神社が並んであるのでしょうか。由来が違うのでしょうがちょっと面白いです。

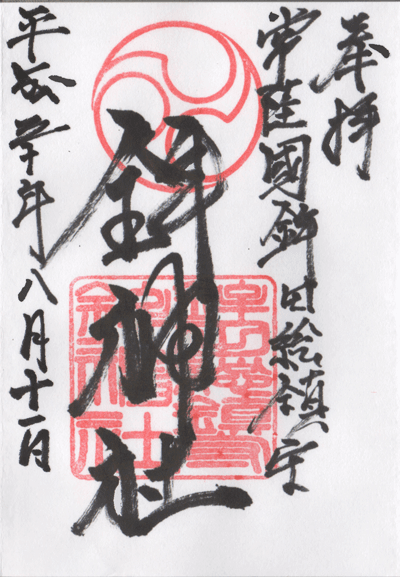

御朱印

鉾神社の御朱印です。参道の右手にある社務所でお声掛けください。土日に参拝したときいただきましたが、ご不在の場合もたびたびあるようです。

宮司さんから御朱印と一緒にお菓子とお茶をいただいてしまいました。お心遣いに感謝です♪

鉾神社の夏まつりは、毎年8月下旬の3日間(金土日)開催されます。

かつては8月27日・28日の2日間、さらにさかのぼると旧暦7月27日・28日でした。時代にあわせて若干変化しているようです。

参考までに令和元年(2019年)のスケジュールをご紹介します。今後も大幅な変更はないでしょう。

■8月23日(金)・・・宵祭り

16:00-21:00頃 各町内、山車巡行

※各地区により出発時間が異なります。■8月24日(土)・・・本祭り

10:00 – 22:00 各町内、山車巡行

11:00 鉾神社にて発輿祭(各町内山車が鉾神社に集合します)当番町:古宿町

12:30 – 22:00 鉾神社より御神輿がご出社。各町内巡行。

※各地区により出発時間が異なります。

※19:00頃、19:30頃 歩行者天国内で音合わせ■8月25日(日)・・・本祭り

10:00 – 21:30 各町内、山車巡行

17:00 – 21:30 仮宮より御神輿巡行(旧かどかしや書店わき)

※各地区により出発時間が異なります。

※18:45頃、19:30頃 歩行者天国内で音合わせ詳細につきましては、鉾神社(0291-32-3802)までお問い合わせ下さい。

令和元年鉾神社祭礼/鉾田市商工会

オレンジのマーキングはまつりの見どころです。これにフィナーレ(日曜日の午後9時半頃)を加えたどれかを見られるといいですね。うまく調整してみてください。

わたしは土曜日の本祭を見物に行きました。11時の発輿祭は神社に山車が集合しますが、多すぎるため前のとおりにズラリと並べます。

境内ではご祈祷と記念撮影がされ、終わると各町内ごとの山車にもどって出発の準備です。ふだん静かな境内ですが、このときはスゴイ活気でした。そしてムチャクチャ暑かったです。。

発輿祭から少ししたら花火があがりました。神社から出てきた神輿を先頭に山車が行列をなして南にある水神様へと向かいます。どうして水神様なのでしょう。

それは鉾神社のご祭神は船で渡ってきたと考えられているので水神様の鎮座地で神事を行うんです。水神様は鉾神社の辺りから流れる鉾田川と北浦の合流地点にあり、この神事を「望郷の神事」と呼んでいます。

そういえばご祭神は神話でみんな船に乗ってますよね。武甕槌の場合は天鳥船なので普通の船じゃないですけど。

神輿が先に進みますが、その先導を務めるのがこちら。天狗っぽいですよね。たぶん天孫降臨の先導役だった猿田彦命じゃないかと思います。

そしてゴージャスなお神輿です!見ているだけですが熱気で倒れそう。周りには小さな子どもたちもたくさん見に来てましたよ。

おまつりの日程や時間などは商工会の公式サイトやFacebookページで公開されます。時期が近づいたらチェックしましょう!

山車人形

ここでフェスのメンバー紹介をするぜっ!。。ではなく山車人形のご紹介をします。

山車人形は山車の上に乗っている人形なんですが、地域性があってけっこう面白いんですよね。鹿行地域では特に目にする気がします。潮来や鹿島神宮にもたくさんありますので、ご興味ある方はそちらの記事もご覧ください。

| 町名 | 建造 | 人形 |

|---|---|---|

| 本町 | 昭和59年 | 素戔嗚尊 |

| 旭町 | 平成29年 | 安徳天皇 |

| 新町 | 平成3年 | 天照坐皇大御神 |

| 古宿町 | 昭和61年 | 木華開耶姫 |

| 櫻本町 | 平成31年 | 源義経 |

| 七軒町 | 平成17年 | 豊玉姫命 |

| 横町 | 平成18年 | 建御雷命 |

| 橋向 | 平成28年 | 日本武尊 |

主祭神の2柱と配祀されている木華咲耶姫、豊玉姫はわかりますよね。それに人気のある天照大神や素戔嗚命がいるのも納得。大巳貴命はお神輿ということでしょうか。

興味深いのは源義経と安徳天皇の存在ですね!

安徳天皇は水天宮に祀られていますから、水難除けなどの意味で理解できますが。。人形で見るのは初めてですし、安徳天皇の歴史的な意味を考えるとすごく興味深いです。どんな理由で山車人形としたのか今度調べてみます!

おまつりはどこも似ているようで色々と違っているんです。よそ者のわたしはその微妙な違いの理由探しをするのが楽しみのひとつだったり。寺社を巡っている方にはそんな楽しみ方も知っていただきたいですね♪

・創建は鉾田城主の田山氏。当時の不穏な情勢が関係している

・夏まつりは8月下旬の金土日。山車人形もチェック

・御朱印は参道右の社務所で。土日ならいただけそう

茨城県神社誌|茨城県神社庁

図説『ほこたの歴史』|編:鉾田町史編さん委員会

記事は筆者の主観が多分に含まれております。

誤解や情報が古くなっている場合があることをご了承ください。