wata

wata

忠臣でまっさきに思い浮かぶのは楠木正成ですね。勝てない戦いでも主人(後醍醐天皇)に尽くした姿は水戸黄門も高く評価しています。

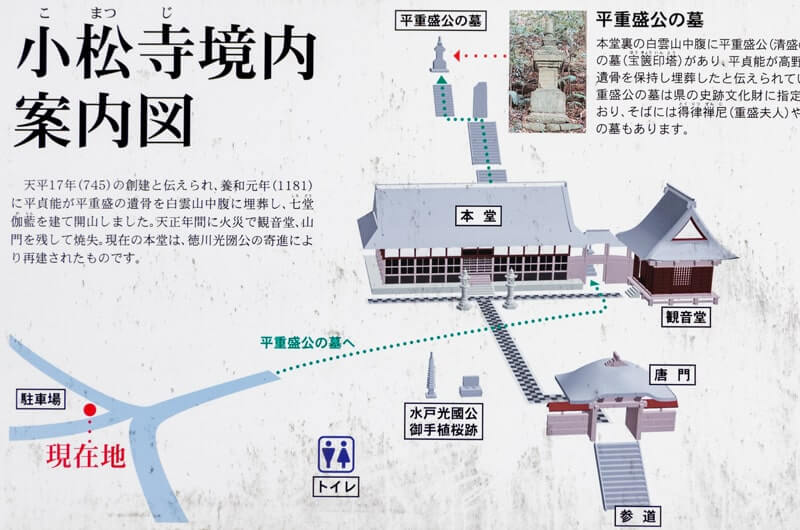

更新時期が年末で忠臣蔵を思い出しましたので今回は忠臣の寺・城里町の小松寺をご紹介します。平清盛の長男・平重盛が眠るといわれている古刹です。春の桜、秋の紅葉が大変美しいお寺ですよ♪

この記事でわかること

- 小松寺の由緒と平重盛との関係

- 水戸黄門お手植えのしだれ桜

- 御朱印のいただき方

由緒

名僧行基が全国修行を行った際、白雲山山頂に大御堂を建立し、十一面観世音を本尊として開山。白雲山普明院と称した。

現在の寺号に改める。

大掾頼幹の招きにより佐久山浄瑠璃光寺の三世宥尊が入寺。真言宗佐久山方の寺として中興。

*『茨城県の地名』による

天正13年(1585年)に戦乱により伽藍が焼失するものの寛文に徳川光圀が本堂書院を寄進。観音堂を白雲山の山頂から現在地に移築された。

大掾義幹の寄進により唐門建立

平貞能により観音堂が建立されと伝わる。

*境内石碑より

*境内石碑より

現在のご本尊は大日如来です。それと国指定重要文化財の如意輪観音像が安置されていることで知られています。如意輪観音は後述する平重盛の守り本尊であったとも伝わります。

創建当初は普明院。現在の寺号に改めたのは、小松殿(平重盛)に由来するといわれています。それについてお寺でいただいた冊子から引用します。

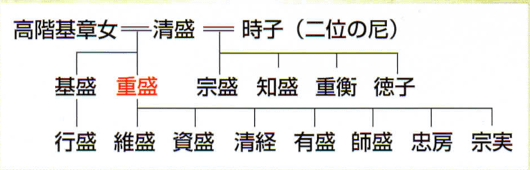

治承3年8月1日(1179年)、平重盛は、京都東山の小松谷邸宅において、42歳で死去した。翌年、遺言により家臣であった平貞能が重盛の遺骨とともに、重盛夫人、妹らを伴って、紀州高野山にのがれ出家。

貞能は小松坊以典と改名し、北陸をまわって下野国塩原に隠れた。そこで領主、宇都宮城主朝綱の保護にあずかり、源頼朝に伝えられて隠れ住むことを許された。

その後、元平家の一族であった大掾氏を頼り常陸へ入る。大掾義幹の案内により白雲山普明院に重盛の遺骨を埋葬。のちに宝篋印塔を建て、重盛をとむらうために伽藍を建立し、小松寺と名づけ開山した。

天平年間の創建と伝わりますが、さすがに真実性は乏しいといわれます。ただ、史実としては治承4年(1180年)には小松寺の寺号が確認できるので古刹であることは間違いありません。

重盛は人格者としても知られ、江戸時代の儒学者・安東省菴に日本三忠臣に数えられています。重盛のほかは楠木正成と万里小路藤房。楠木正成に並ぶのはすごすぎる!

水戸藩の開基帳によれば、寺領9石、門徒41ヶ寺、百姓旦那385人。脇坊として相応院、西福院、長蔵院、西蔵院があり、相応院は重盛の頓証菩提のために建立され、律僧が住んでいたといわれます。

末寺には有力寺院が多く、個人的に東金砂神社(東金砂権現)の別当だった東清寺が当寺の末寺だったことに驚きました。修験を従え大きな勢力を築いていたのではないでしょうか。

wata

wata

アクセス

小松寺は城里町(旧城北町)の上入野にある真言宗智山派の寺院です。ホロルの湯やふれあいの里、藤井川ダムの近くにありまして、最寄りの水戸北インターから車で10分ほどです。

| 名称 | 白雲山 普明院 小松寺 |

| 住所 | 茨城県東茨城郡城里町上入野3912 |

| 駐車場 | あり |

| Webサイト | 城里町観光協会 |

参道

駐車場は本堂の近くにあるのですが、ぜひ少し離れた社号標のある参道から参拝していただきたいです。小松寺といえばこの入口です。

春は巨大なしだれ桜2本、秋は紅葉が大変美しく、県道51号を走る車の目を引きます。それになんとも荘厳な感じがしていいではないですかっ!ちょっぴり紅葉して見えるのは春もみじですね。

石段をのぼると杉並木の参道。このときは山門(唐門)の修繕をしていたようで参道が塞がれていました。本来の駐車場に停めるとここは歩かないんですけどね。

唐門

2022年の参拝で修繕が完了した唐門を通ることができました。昭和47年(1972年)に町の文化財に指定された門です。

風格漂う佇まい。苔が生してやや緑がかっています。当社は立地もあってじっとりした雰囲気がするのですが、それに見合っているようです。

手前の石段の手すりは金属であることが目立たないような配色にしてあるんですね。あまりテカってしまうと門の印象にも関係するので配慮したのでしょう。

境内の立て札から引用します。

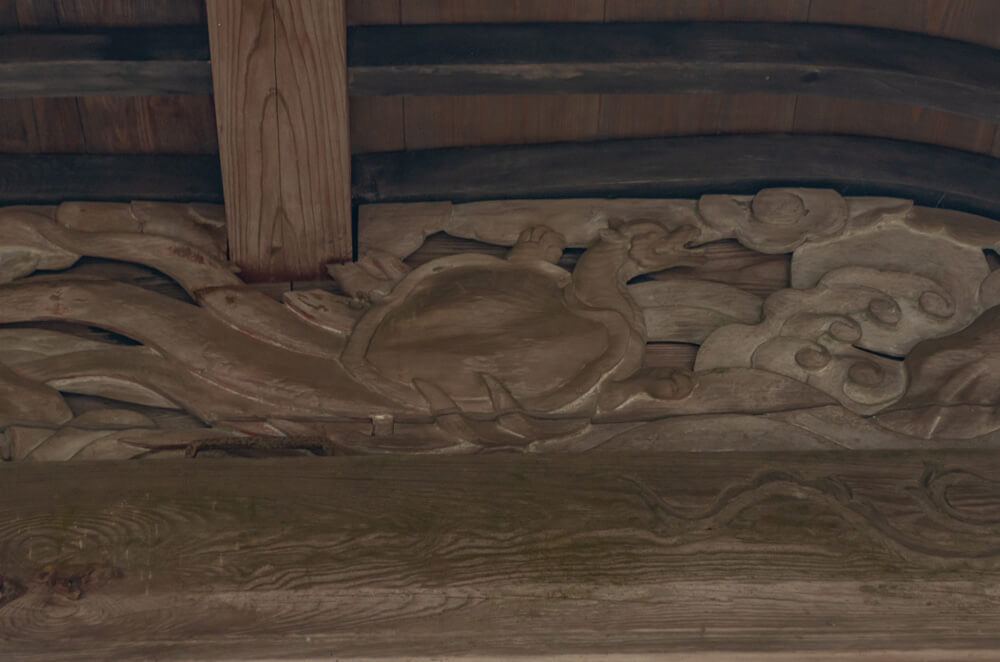

唐門(両唐破風中爵門)

京都小松谷にあった平重盛邸の勅使門を模造した建造物で、常陸大掾義幹が建久二(一一九一)年に寄進したと伝える。(寺伝)

特徴としては本柱が円柱、控柱が角柱で、柱の下に礎盤がある。柱の上部には精巧な籠彫が施されており、扉は桟唐戸である。

建築様式上からは「向う唐門」という。

彫刻には玄武と朱雀がありました。中国由来の五行説ではそれぞれ北方と南方の守護神とされています。唐門らしい彫刻ですね!

水戸黄門お手植えの桜

本堂の左手側、駐車場から本堂に向かう途中にとても大きなしだれ桜があります。水戸黄門がお手植えしたという桜の二代目です。

初代は元禄6年(1693年)に植えられました。二代目は樹齢100年ほどといわれています。

しだれ桜なのでソメイヨシノよりもやや早く開花するんですよね。このときは4月の中旬だったので完全に葉桜となっていました。見頃は3月下旬から4月上旬です。

でも、ご安心を。頼りになる常磐百景(@joban_100)さんが茨城県の桜で小松寺のしだれ桜を紹介しています。

桜の下には佐竹七福神の毘沙門天もありますよ。このときはシャクヤクが見頃でした。シャクヤクは雨が降っていてもしっとりとキレイでしょうね〜

wata

wata

本堂

本堂は東日本大震災で破損しましたが、2019年には原状回復されました。観光協会のサイトでも寄付を募っていましたね。

”茨城の寺(三)”によると天正13年(1585年)には僧兵の乱花によって観音堂と山門以外は消失したといいます。本堂の再建は光圀によるそうですが、時代があわないですね。しばらく仮本堂で過ごしたのかな?

寺号の小松は重盛の屋敷”小松殿”に由来するそうです。なにからなにまで重盛のためのお寺なんですね。忠臣といわれる重盛ですが、家臣の貞能も同じくらいの忠臣かと思います。

観音堂

本堂の右手にある観音堂は町指定の文化財。堂内には同じく町指定文化財の十一面観音像が安置されています。ちょっと暗いのですが、のぞくとうっすらとそのお姿を見ることができますよ。

建久5年(1194年)に貞能によって建立されたといわれています。堂の面積は29.7㎡。入母屋造の銅板葺ですが、創建当時は茅葺きでした。

龍や獅子の彫刻がぎっしり。けっこう鮮やかですよね。なんども修繕しているのかもしれません。堂内の柱には登龍の彫刻、壁画には獅子、天井には草花が描かれた見事な造りだとか。暗くてよくわからないのが残念。

ちなみに山門も同時代に平義幹によって建立されたそうです。

小松内大臣重盛公墳墓

本堂と観音堂の間を進み、白雲山を登ると中腹の辺りに重盛公のお墓があります。そばには貞能や夫人(得律禅尼)のお墓も建てられています。

あまり足元がよくないので靴に気をつけてください。また石段は傾斜がついていますので注意が必要です。

立て札によると重盛は42歳、夫人は69歳、貞能は89歳まで生きました。貞能は20年近く重盛の菩提を弔ったことになります。年齢差を考えると貞能にとって重盛は子どものような存在だったのかもしれませんね。

静かに冥福をお祈りさせていただきました。

wata

wata

如意輪観音像

小松寺の寺宝木造浮彫如意輪観音像は国指定重要文化財に指定されています。

日本で作られたものではなく唐から渡ったものだとか。平安時代初期のことですから、じつに1000年以上の歴史が。大きさは約8.5cm。仏像としてはかなり小さいですね。

もともと高野山にあったもので重盛が参詣した際に守護仏として授けられたとか。身につけるように持ち続けるために小型なのかもしれませんね。

ものすごく貴重な文化財ですが、元旦の午前3時から5時まで一般の方の拝観可とのこと。お寺でいただいた冊子にありました!興味ある方は事前にお寺にご連絡してからがよいかと思います♪

御朱印

小松寺の御朱印です。本堂向かって左手側の入口からお声掛けください。もしかしたら猫ちゃんが挨拶してくれるかも!?

わたしは観音堂の御本尊の如意輪観世音をいただきました。他に佐竹七福神の毘沙門天もいただけます。

・寺伝の開基は行基。実際は平貞能といわれている

・水戸黄門お手植えの桜は2代目。樹齢は約100年ほど

・御朱印は本堂左手の入口から声掛け

茨城の寺(三)|著:今瀬文也

茨城県の地名|編:平凡社

記事は筆者の主観が多分に含まれております。

誤解や情報が古くなっている場合があることをご了承ください。

寺院巡りにどうぞ