wata

wata

2019年5月。5年に1度の常陸大津の御船祭がついに開催!ずっと見たいと思っていました。その貴重さに加え、内容も凄まじいんです!

御船祭に船はつきもの。でも、船を海ではなく陸で走らせるんです。こんなに豪快なお祭りは県内でも稀。見れた方は本当にラッキーでした♪

御船祭は北茨城市の佐波波地祇神社の御祭礼です。5月2日と3日の2日間ありまして、この記事では神社と2日の宵祭についてご紹介します。

この記事でわかること

- 由緒と御祭神

- 例大祭「常陸大津の御船祭」について

- 御朱印のいただき方

由緒

以下の由緒は主に社務所で頒布している由緒書きを参考にしています。

不詳

4月26日、正六位上から従五位下に神階を進める ※『三代実録』

徳川光圀、参拝して神鏡一面を奉納。社号を大宮明神と大明神と改める

*『茨城県神社誌』による

*『茨城県神社誌』による

*『茨城県神社誌』による

*4月18日

*青山延千撰

*3月竣工

ご祭神は以下の6柱です。

- 天日方奇日方命(主祭神)

- 大巳貴命

- 積羽八重事代主命

- 大物主命

- 媛蹈鞴五十鈴姫命

- 五十鈴依姫命

じつに興味深いご祭神です。それぞれを祀る経緯は不詳ながら、大きな特徴として主祭神を含めたすべてはオオナムチ(オオクニヌシ)の子孫か同体とされる神々です。

江戸時代に書かれた縁起には斉衝3年(856年)に大洗に降臨したオオナムチとスクナヒコナについて触れられており、海岸の信仰はそれに始まるとして当社との関係を示唆しております。それならスクナヒコナはいずこに。

『常陸多賀郡史』には、当初は六所明神として佐波山(山口県)にあり、東堂平、現在地と移動したとあります。東堂平は長崎県の黒島でしょうか。また、徳川光圀公は元禄期に式内社として崇敬し「大宮大明神」と号しました。

当神社でもっとも有名なのは5年に1度の『常陸大津の御船祭』。なんと町中を神輿を載せた船が走ります!。ピンとこないと思いますので、後ほど詳しくご紹介しますね。

wata

wata

平成29年(2017年) 常陸大津の御船祭(国指定)

アクセス

| 名称 | 佐波波地祇神社 |

| 住所 | 茨城県北茨城市大津町字宮平1532 |

| 駐車場 | あり |

| Webサイト | 公式サイト |

参道

船を曳くのは13〜17時です。わたしはそれに合わせて13時頃に到着。神社には広い駐車場があるのですが、御船祭の日は駐車場として案内されていませんでした。車は臨時駐車場の大津港へ。

あちこちになびく大漁旗を眺めながら5分ほど歩くと社号標が見えてきました。とてもカラフルな参道になっています!この石段の先が神社の鎮座する唐帰山です。

山の名前は神社とあわせて表記されることがあり、まるでお寺の山号のよう。わたしの見た資料には見えませんでしたが、明治以前はお寺と一体だったのかもしれません。そういえば大津の長松寺の山号は「大宮山」…

古い伝説によると大和武尊が東征の際、逆風で船を進めずにいたところ、佐波波の神を名乗る老人が船を守護し順風を吹かせたとか。江戸期の水戸藩も北陸探検で遭難中に当山の松影に導かれて接岸に成功したといわれております。

こうした話からも海上の守護神と信じられていたようです。また、唐帰山は唐蓋山から転じたといわれます。唐は唐土で中国のこと。

日本から見て西に位置し、五行説では西を殺気が生じる方位としていましたから、死地から帰還させる神徳があるとされていたのでしょうか。

wata

wata

手水舎

ぜぇぜぇしましたが、社殿のある境内に到着。横長のお顔がチャーミングな狛犬のお迎えしてくれました。

どうでしょう。このプリティーなお顔。吠えているはずですが、手掘りならではの味わいでホッコリします。

奥の拝殿は県内では非常に珍しい造り。この向きの千木を見ると出雲大社の大社造を思い出します。もちろん当社のご祭神に関係してのことでしょう。

石段を登りきってすぐ左手に見えるのが手水舎です。福栄丸の大漁祈願の旗が提げられています。これは市内の神岡稲荷神社でも目にしました。

稲荷神社のお稲荷さまは農耕神であり商売繁盛の神様ですが、本営の伏見稲荷のように山の神の神格も備えています。山の神は古くから水のはたらきを弱める(海上守護)と考えられてきたので、船乗りに信仰されるのです。

実際に山に鎮座する当社も山の神として見られてきたとしていいでしょう。前述の船乗りたちの救済伝説についてもそうした神格に由来してのことかと思います。

wata

wata

社殿

初参拝でしたのでピッカピカの拝殿に驚きました。今年(2019年)の3月に完成したばかりです。境内にも大漁旗が吊るされていて、非常に活気を感じます!

それにこの日は令和元年5月2日。新天皇陛下の御即位のお祝いもありましたので、いつもよりもさらにおめでたい雰囲気だったと思います♪

ご祭神が六柱もおりますから、ご神徳は国家鎮護・国運開発・万物生命の守護・目的達成・海上守護・家内安全・交通安全・交通安全・民業(漁業農業商業工業等)とたくさん。

ただ、大津は港町ですから、海上守護の祈願が多いと思います。

拝殿の側面はこのとおり。建物にかけられている板には『還暦祝』や『初老記念』の文字。長生きしたお祝いに皆さんが集まって神社に奉納しているんです。地元の方々の想いが込められていて素敵です♪

本殿は流造で内削ぎの千木。造りからするとオオクニヌシ(オオナムチ)との関係は連想しにくいですね。内削ぎの「内」は陰陽説でいうところの陰気を示しますので、女性的でありもっといえば山に通じているのではと思います。

山といえば日本神話的には大山祗命なので男性神の印象を持っている方が多いかもしれません。しかし、民俗学の分野では女性を嫌う女神とされることが多いので当社も同様なのかもしれませんね。

本殿の脇障子には男女の姿。全体に波が見え、女性は首の長い亀に乗っています。その安定した姿からはやはり海上守護につながる信仰があったのでしょう。

境内のようす

神社は海のそばの高台にありますので気持ちいい風が吹いていました。楽しげに踊るような旗。。お祭り感がすごい!

参道の右手に見えるのは唐帰山の井戸。境内の案内によれば享保年間(1716年〜)以前に彫られたもので300年以上ずっと湧き出ているそう。人々が生きるために必要な水ですから、まさに山の恵であり神の恵み。

いざ船曳き会場へ。上りはしんどかったですが、その見返りに見事な眺めを楽しめました。

佐波波地祇神社の常陸大津の御船祭。海の安全と大漁を願って古来から続けられてきました。

魅力はなんといっても県内でも有数の豪快さ。陸に船ですからね!どうしてそうなったか祭のチラシから引用します。

神社の記録から、江戸時代中期の享保11年(1726年)には、このお祭りが行われていたと推定されています。その頃は、海上を移動するお祭りだったようです。

歴史や由来

その後に、港や海沿いの道路が整備されていくうちに、以前は海だったところが陸地になりました。しかし、その後も、お祭りの伝統をなるべく変えないように守ってきた結果、いまのような「漁船の陸上渡御」という特徴あるお祭りのかたちになったと考えられています。

海を埋め立てた後も同じ場所で祭りをしているんですね。すごい経緯。

船(神船と呼ばれる)の大きさなども引用します。

お祭りで使われる船の大きさは、全長約14メートル、幅が約3メートル、重さは約7トン。船上には、神輿、神職、御船祭を唄う水主衆、笛・太鼓の囃子方を合わせた50人ほどが乗り、この船を総勢500人の曳き手が綱で曳いて移動します。

こんなに大きな船が移動する動画を撮ってみました。

はじめに船を左右にゆすって地面との接地面積を小さくします。大きくゆすったら掛け声にあわせて一気に引っ張ります。すると船と地面との摩擦が小さくなりトンもの船を人力で動かせます。

間近で見ても信じがたい光景です。これには船の足元に敷かれるソロバンが大きな役割を果たしています。実際の船曳きに使われる道具で、この上に船があるのでさらに摩擦が小さくなるのでしょう。

祭は漁業者の知恵や技術によって支えられています。船や衣装にも『編む』や『結ぶ』といった技術が使われていて、そうした細かな部分は常陸大津の御船祭保存会が伝えています。

宵祭

御船祭は2日間の開催。1日目は宵祭、2日目は本祭りです。船の移動ルートについては2019年の交通案内をご覧ください。

1日目は御船を東町から西町の御船置場まで移動(渡御)。2日目は佐波波地祇神社の神輿を西町の御船置場まで移動させて御船に乗せます。その後、御船を元の位置までふたたび運びます。

歩くと数分ですが、1日がかりになります。すべて人力ですから曳き手は大変ですね。。ちなみに宵祭は子どもたちも曳くんです。

盛大に曳いたあとは船とソロバンの摩擦で煙が立っていました。会場に焦げた匂いが広がり、「おお〜っ!」という歓声。毎回ご覧の方もやっぱり感動すると仰っていました!

笛や太鼓の音は移動中も聞こえてきますから、すごい集中力。

御船祭は2017年(平成29年)に国の重要無形文化財に指定されました。古いだけでなく、その土地の人々の知恵や技術が含まれている貴重な文化財だということですね!

かつて御船祭に使われる船は実際に漁で使用されたものでしたが、現在の船は祭り用に造られました。普段は大津港の漁業歴史資料館よう・そろーに展示されています。

船の縁起物の絵は地元のアーティストが書いています。祭り後の展示で見ることができますので、ぜひよう・そろーでご覧ください!

宵祭の神輿

御船祭の本祭の前日が宵祭。船に乗せる神輿は宵祭の間、ずっと社殿に安置されています。夜中は『両姓』と呼ばれる二軒の家が警護をするのだとか。

両姓は海水で神輿を清める『潮垢離の儀』も行います。御船祭にとって非常に重要な存在なんですね。

興味深いことに両姓のご先祖は大津ではありません。一軒は紀州(和歌山県辺り)から、もう一軒は伊予あるいは出雲(島根県辺り)といわれています。

紀州は御船歌の存在が確認された希少な地域。大津の御船歌との関係が気になるところです。そしてもう一軒の『出雲』なんですが。。

佐波波地祇神社のご祭神はすべて大国主命自身かその子どもです。出雲国の一の宮『出雲大社』のご祭神は大国主命。関係性が強いように思いますが、単なる偶然でしょうか。

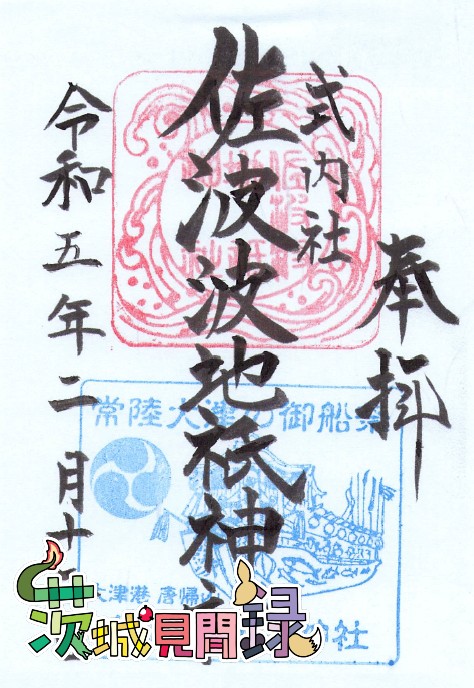

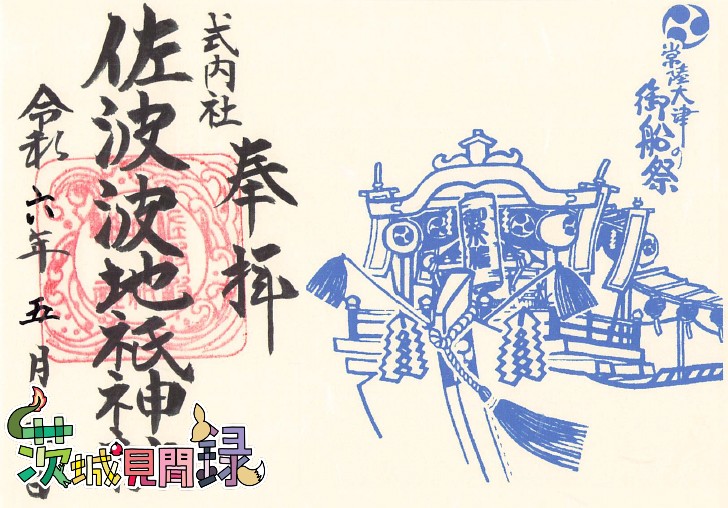

御朱印

佐波波地祇神社の御朱印です。拝殿を造園されたとのことで多めに納めさせていただきました。社務所は社殿の左手にあります

また、社務所では県北地域の神社で頒布される神玉もあります。叶えたい願い事がある方はぜひご覧ください♪

2023年2月現在、御朱印は書き置きのみです。

・佐波波地祇神社は北茨城市大津に鎮座する式内社

・常陸大津の御船祭は佐波波地祇神社の例祭。5年に1度。5月2〜3日に開催

・船の大きさは全長約14m、重さ7t。船は陸上を移動する

記事は筆者の主観が多分に含まれております。

誤解や情報が古くなっている場合があることをご了承ください。