wata

wata

各地で開かれる祇園の中でも特に注目してほしいのが、潮来祇園祭禮!潮来市の素鵞熊野神社の例祭です。名前の通り二社(素鵞社と熊野社)がひとつになった神社のお祭りです。

なにがすごいのか。一言で言うと山車と飾り物。でも、それを楽しむには少しだけ事前情報があるといいと思います。

この記事では潮来市の潮来祇園祭禮を楽しむため、神社と飾り物についてご紹介します。お読みいただいたらぜひ来年潮来でご覧いただきたいです!

由緒

浪逆浦から流れ着いた小社(神輿)を津知村天王原に祀る

小社を天王河岸へ遷宮。板久牛頭天王と称す

*境内の由緒碑には文治4年(1185)とあり

紀州(いまの和歌山県)から熊野三社を信仰していた村人が分霊を迎える。熊野三社大権現と称す

水戸藩主・徳川光圀巡視の際、火災の心配があるとして天王社の遷座が決まる

水戸藩の一村一社政策により天王社が現在地に遷座。熊野三社と相殿になる

天王社を素鵞神社、熊野三社権現を熊野神社と改称する

新治県の県社に列格

素鵞社と熊野社を合併して素鵞熊野神社と称する

境内の潮来の大ケヤキが県指定天然記念物になる

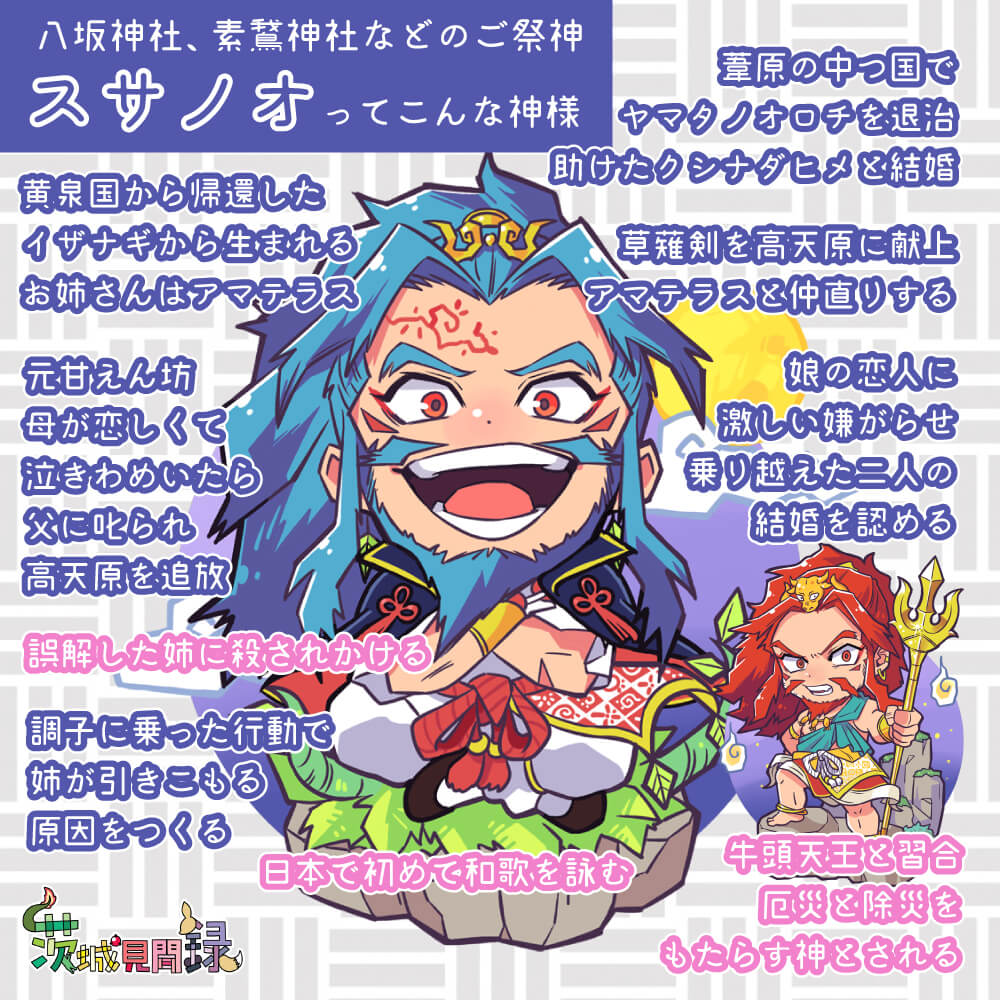

素鵞神社のご祭神は須佐之男命と奇稲田姫命。熊野社は伊弉諾尊、伊弉册命、速玉男命、事解男命です。

素鵞神社のはじまりは流れ着いた小社(神輿)から。『潮来の昔話と伝説』によると小社は塙村(鹿嶋市)のもので、若者たちが6月7日に霞ヶ浦に担ぎいれた際に誤って流してしまったといわれます。

ただ、その神輿自体は後日返却したということにいなっています。神輿は別に製作され、それが再建繰り返しながら今に伝わっているとのこと。

牛頭天王はその身に疫病を引き受けることで人々を救うとされています。そして天王の依代となる神輿などの神体を川に流すことで清められ、再び力を取り戻すのです。

神仏習合の色濃い二社が合併したということで大変興味深い境内となっています。青面金剛や猿田彦命を本尊とする庚申講が盛んだった跡が見え、手元の資料によると1月7日に取子祭が催されます。(いまもあるかは不明)

「取子」は修験道や一部の寺院で見られる特別な風習。子供を一時的に神仏のもとに預けることでその加護を得て長生きできるという思想です。かつては生後すぐに預けていたのですが、時代が下るにつれて儀式的になっていきました。現在もやっているならぜひとも見てみたいです!

wata

wata

アクセス

最寄りICは東関東自動車道の潮来IC。下りて約10分。潮来市役所からだと徒歩で10分ほどです。

駐車場は神社の鳥居の近くと国道51号沿いにあります。個人的には51号沿いが使いやすいかなと思います。

最寄り駅は大洗鹿島線の潮来駅。駅から徒步で約15分です。

| 名称 | 素鵞熊野神社 |

| 住所 | 茨城県潮来市潮来1337 |

| 駐車場 | あり |

| Webサイト | 潮来市公式 |

鳥居

まずは一の鳥居から平成23年に立てられたのでだいぶ新しいですね。こちらとは別に社殿の東側の鳥居もあります。

後ろにあるのは県指定の天然記念物にもなっている潮来大欅。樹齢800年以上。樹高は11mもあります。

起源は文治4年(1188年)で大六天神社の鎮座を記念して植えられました。神社は素鵞熊野神社の境内社としていまもあります。神社のある小高い場所が大六天山なんですね。

狛犬・社号標

参道は長くありませんが、見どころたくさんですよ。いくつも目にする狛犬は表情がいい。こちらなんて完全に笑ってますよね。

ちょっと気になるのは地面に植えられた石。郷社とありますよね。日本の敗戦後、社格制度の廃止に伴い撤去されたと思いますが。。このままだと残念すぎるので掘り起こして欲しいな。

石段で大六天山を登ります。真夏に参拝しましたが、ここは日陰なのでひんやりでした。

それにしても大六天山とは気になる名称です。大六天は仏敵であり魔王とも称される他化自在天を指します。山倉大神(千葉県)で祀られる修験道系の神なので、熊野信仰に関係するのかもしれませんね。

社殿

入母屋造りの拝殿。写真を撮り忘れましたが本殿は流造となっています。

拝殿はふだん閉じられていますが、この日は祭礼だったので開放されています。二神ともお神輿に乗って神社にいませんから、お参りするのはわたしくらい。。でも、ちょっぴり珍しい写真を撮れたのでよしとします。

本殿の全体像は覆屋があるため直に見ることは叶いません。拝殿左手から近づき、木々の隙間から拝むような形になります。鰹木は三本、千木は男千木でした。

また、瑞垣の隙間から本殿を見ますと二社が並んでいることがわかります。当社は「素鵞熊野神社」ですので、素鵞社と熊野社がそれぞれあるのでしょう。

wata

wata

境内社:愛宕神社

素鵞熊野神社の社殿から左手に進むといくつかの境内社があり、その先には愛宕神社が鎮座しています。ご祭神は火産霊命です。

注目していただきたいのは社殿の周囲にある石碑です。青面金剛と彫られています。じつはこの文字は境内でたくさん見かけるんです。

青面金剛は中国由来の道教と日本仏教や神道が複雑に交わった存在なので説明に困りますが。。農業の神で農作物につく悪い虫(邪鬼)を払うといわれています。

その顔は恐ろしい怒りの表情で眉間にも目があります。肌は青、あるいは茶褐色といわれ、四本もある腕にはそれぞれ武器が握られています。。不動明王のようなイメージですね。

青面金剛は庚申様とも呼ばれています。かつての庚申様のおまつりではだれもが身を慎み眠らなかったそうです。この日に眠ってしまうと体に潜んだ3つの虫が『天帝』に『悪事』を知らせ、その人の寿命を縮めてしまうのだとか。独特の信仰ですよね。さすが道教。

青面金剛は恐ろしい顔ですが、農民を助ける慈愛に満ちています。神道では猿田彦命として捉えられており、境内には命の石碑も多数見かけました。

猿田彦命は『天孫降臨』で邇邇藝命を先導したことから道案内の神様とされています。役目を終えた後は伊勢の五十鈴川の近くに鎮座し、水源を守る土地の神様となりました。

wata

wata

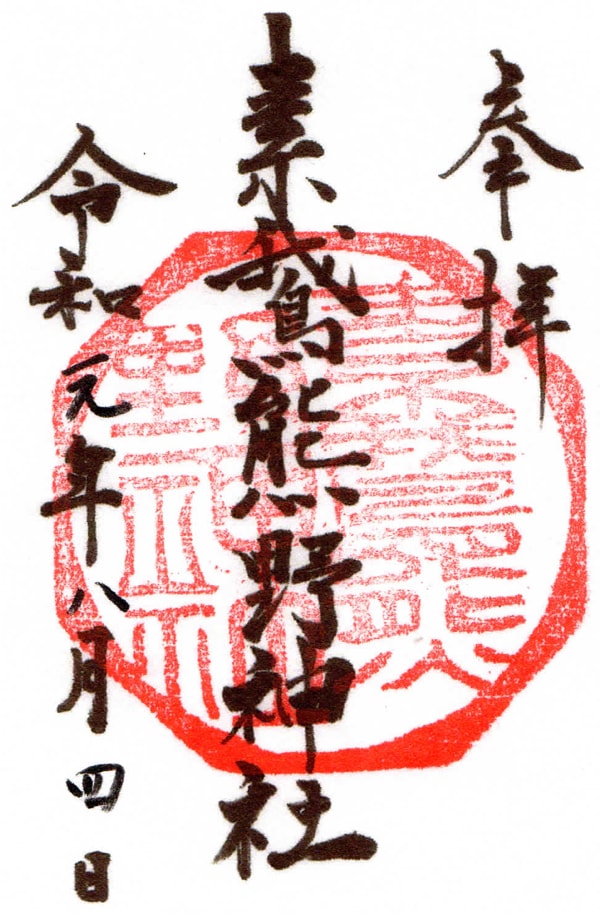

御朱印

素鵞熊野神社の御朱印です。2016年からはじまりました。

ふだん、社務所は無人ですのでお電話して宮司にご足労いただくことになります。連絡先は境内にあります。宮司のご都合もあるかと思いますので、いただけたらラッキーという程度に。

令和5年現在、社殿近くに書き置きの御朱印が用意されています。賽銭箱の初穂料を納めていただく形です。

素鵞神社の例祭が潮来祇園祭禮です。毎年8月上旬に3日間(金土日)開催されます。

祇園祭は疫病除けを願う牛頭天王のおまつり。牛頭天王は明治の神道分離以降、須佐之男命に置き換えられていることが多いので、須佐之男命をご祭神とする八坂神社や素鵞神社には夏になると祇園祭が行われます。

潮来祇園祭禮は天王河岸の鎮座からはじまったということで800年もの歴史といわれています。

初日に神社の二体のお神輿がお浜下りして仮宮へ。中日に山車と神輿が曳かれ(御神幸)、最終日にお山上りされ元に戻ります。

見どころはなんといっても山車の豪華さ、そしてお囃子の賑やかさでしょう。潮来ばやしは県指定の無形民俗文化財に指定されています。

夜の時間帯は潮来駅の駅前通りが歩行者天国となり大変な盛り上がりとなります。暑さも少し落ち着くので、日が暮れてから見に行くのもいいと思います♪

お浜下のようすは地域おこし協力隊のあやきさんがブログにされています。神輿を先導するのは天狗のような顔をした猿田彦命。なるほど、神話にちなんでいるようですね〜!

wata

wata

仮宮

お浜下りした二体のお神輿は仮宮に鎮座しています。お参りするとお神酒と神棚に飾る稲穂をいただけますよ♪宮司もいらっしゃるので御朱印をいただきたい場合もこちら。

仮宮の周辺は駐車してよいかわかりませんので、歩いて1分ほどの津軽河岸跡に停めるといいでしょう。以下がルートです。

山車

わたしが一番注目したのは五丁目の山車です。飾り物が源頼政公なのです。頼政公は古河市の頼政神社にお参りしてからファンになりました。鵺退治の伝説をもつ最強武将です!

山車の上にいる『おヒゲ』が頼政公。このときは見えませんが、家来の猪早太と鵺もおりますのでぜひご覧頂きたいです!五丁目の山車は各町内の山車が豪華になるきっかけになったとか。重要な存在だったんですね。

ちなみにこの山車は近年数千万円かけて新しくなったと耳にしました。山車を曳く前に見せていただいたのですが。。

彫刻がヤバイ!須佐之男命の八岐大蛇退治が描かれています。下の方は童話の浦島太郎。圧倒的な技術です。信じられないほど精巧。職人ハンパない!

鼻が高いのは猿田彦命でしょうか。これは間近で見て欲しいです。

上壹丁目の日本武尊の飾り物も素晴らしかったです。天叢雲剣を手にして東征に向かうシーンを再現しているのだとか。

町内の曳き廻しは飾り物(人形)の高さを抑えていましたが、するすると立ち上がることができてこの3倍くらいになります。すごく立派!

日本武尊は県南から鹿行、北は日立あたりまで伝説を残しています。新治という地名は各地にありますが、尊が新しく井戸を治ったことに由来するといわれます。

日本史のスーパーヒーローがこうして堂々と町内を歩き回る姿は壮観です。駅前の大通りを通るというのもいいですね!

各町内の飾り物のチョイスが非常に面白いです。濵壹丁目は今年のパンフレットの顔ともなった神功皇后です。

神功皇后というと、やはり三韓征伐でしょうか。急逝した夫・仲哀天皇の意思を継ぎ、新羅に出兵。朝鮮半島を平定しました。それも身ごもったまま。。出産した子どもは応神天皇。誉田別命と同一視され、各地の八幡神社で祀られていますよね。

神功皇后は昔から存在が疑問視されていますが、水戸光圀が編さんをはじめた大日本史では実在したとされています。大日本史の特徴のひとつです。

あと女性として日本ではじめて紙幣に肖像が印刷されました。日本人としては色んな意味で覚えておきたい皇后ですね。

日中は日差しがとても強かったので、日よけがかかっていました。夜だったら外れていることでしょう。

他にもたくさんの山車や飾り物を拝見しましたが、あまりにも多いのでここまで!

興味がある方は、ぜひ来年潮来市でご覧ください。ピークは夜なので宿泊するのもいいと思いますよ!

山車一覧

山車は以下の14基です。祭りのパンフレットから転載しています。

| 町内 | 山車の製作年代 | 飾り物の名称 | 飾り物の制作年代と作者 | 額の文字 | 演奏芸座連 |

|---|---|---|---|---|---|

| 三丁目 | 昭和39年 | 獅子頭・獅子舞の奉納 | 江戸後期 | 神楽 | 三丁目芸座連 |

| 西壹丁目 | 平成4年 | 神武天皇 | 平成16年 田島義朗 | 敬神 | 潮来會囃子連 |

| 七軒町 | 平成元年 | 源義経 | 平成11年 田島義朗 | 豊穣 | 祭好會鹿嶋芸座連 |

| 五丁目 | 平成29年 | 源頼政 | 明治初期 伝・鼠屋五兵衛 | 敬神 | 源囃子連中 |

| 貮丁目 | 昭和63年 | 大國主命 | 平成10年 古屋敷吉男 | 崇敬 | 登喜和芸座連 |

| 六丁目 | 平成10年 | 弁慶 | 昭和54年 伊東久重 | 雲龍 | 分内野下座連 |

| 四丁目 | 明治8年 | 天之岩戸 | 明治12年 鼠屋五兵衛 | 素鵞街 | 葦切會 |

| 大塚野 | 平成17年 | 本多平八郎忠勝 | 平成17年 飯田幸静 | 誠意 | 水郷會 |

| あやめ二丁目 | 明治10年 | 真田幸村 | 平成4年 古屋敷吉男 | 乍芳 | A |

| 八丁目 | 平成6年 | 静御前 | 明治8年 古川長延 | 生祥 | 如月會囃子連 |

| 濵壹丁目 | 明治20年 | 神功皇后 | 明治20年 福田萬吉 | 雍熙 | 佐原囃子連中 |

| 下壹丁目 | 平成20年 | 福俵と白鼠 | 総曳年に区民により製作 | 豊楽 | 千秋會 |

| 上壹丁目 | 昭和60年 | 日本武尊 | 明治16年 伝・衣川人麻呂 | 豊穣 | 上町芸座連 |

| 七丁目 | 平成元年 | 素盞嗚尊 | 明治33年 竹田縫之助 | 為徳 | 花崎町囃子連 |

最終日

町内を神幸した神輿は祭禮最終日の日曜に境内の宝物殿へ戻ります。その様子が独特なのでご紹介します。神輿が帰還する時刻は午後五時頃。各町内の提灯が掲げられ、まずは裃の二人に先導されて神器が境内へと入ってきます。

それに続いて神輿が登場。当社の神輿は素鵞と熊野で二基あるようです。先に入ってくる大きい方の神輿が素鵞でしょうか。いずれも神輿の担ぐ棒のあたりに人が乗っているのが特徴です。

このやや不思議な光景は当社の創建伝説と関係しています。『潮来の昔話と伝説』によれば、神輿乗りは当地に流れ着いた小社(神輿)を発見した磯山源兵衛とその子孫に決まっているそう。

それについて以下のように記されています。

昔の記録には「当初神体を掬ひ揚し即ち六月七日を祭日にと定め、予じめ四丁目河岸に仮官を造り、六日の朝、源兵衛の子孫、頭に自布の鉢巻を施し身に同じ浄衣を着け(維新後麻の上下に改む)手に夜叉手(小網を云ふ)を持ち神輿の台に分乗し、無数の牡夫之を昇き、下山して仮宮に遷御す、翌七日源兵衛裸体にて前途の如く神輿に分乗し、仮官の前の河岸に安置し、祭典を執行す。此を渚祭と云ふ」と記している。その神興の渡御には、「乗った、乗った、だ(誰の意) が乗った、磯山源兵衛が乗った」と、昔から子供達がはやしたてる風習がある。磯山源兵

潮来の昔話と伝説|潮来市郷土史研究会

衛は仮宮へ下れと帰還のさいは、麻上下を着て、手に網を持って神幸する恒例であったが、その子孫も代々先祖の行った通り、神興の役乗をして、若者達を指揮した。

そこで女や子供は「乗った、乗った、誰が乗った」とはやしたてるのだという。面白いのは磯山源兵衛とその子孫は出御のとき、サデ(魚をとる手網)を持って指揮し、祭典後は禅一つになって神輿に乗り、川洗い式に臨むこともあった。

このような由来があるとは知りませんでした!氏子でなければほとんどの方も知らないのではないでしょうか。

神輿を担ぐ若い衆と裃をまとった氏子らが石段を登る姿は歴史を感じます。山車の豪快さとガラリと変わって厳かな雰囲気が漂っています。石段の先にある社殿前で神輿を下ろしたら、担ぐための棒を外された神輿を拝殿へと運びます。その後は修祓をして祝詞をあげて祭禮の締めくくりとなります。

・神仏習合の色濃い神社。修験道の跡が見える

・例祭の潮来祇園祭禮は8月上旬。ユニークな山車人形が特徴

・御朱印は境内に書き置きが用意してある

茨城県神社誌|茨城県神社庁

潮来の昔話と伝説|潮来市郷土史研究会

記事は筆者の主観が多分に含まれております。

誤解や情報が古くなっている場合があることをご了承ください。