wata

wata

非常にミステリアスな神社をご紹介しましょう。鹿島神宮の「元の宮」という説がある大生神社です。

鹿島神宮は茨城でもっとも有名な神社です。常陸国一の宮であり、郷土史の中でも特に重要な存在といえるでしょう。

元の宮かどうかはよくわからないのですが。。由緒をたどると鹿島神宮とは密接な関係を持っていることはたしか。わたしも詳しくありませんが、この記事が考察の参考になれば嬉しいです!

由緒

大和国の意富一族が氏神として祀る

大和国春日に御祭神を遷す

藤原氏によって東征の御祭神を現在地へ還す

御祭神を現在の鹿島神宮に遷し、分霊を奉斎

太閤秀吉の命を受けた地頭大生八郎平玄幹が再建

徳川より39石および山林を寄進される *境内石碑による

*明治百年記念

*文化財等保護のため

御祭神は建御雷之男神です。由緒にあるように鹿島神宮のタケミカヅチは大生神社から遷宮してお祀りしました。また境内の石碑によると創建後に神八井耳命(オフ一族の祖神)と建借馬命(初代仲国造)も合祀しました。

大生神社が「元の宮」だとすればスゴイことです。その説は大生神社の棟札のほか新編常陸国誌にも記載されていますが、肝心の鹿島神宮にそのようなことは伝わっていません。真実はいかに、です。

個人的には意富(多)氏の氏神として創建され、後に同氏が常陸国に渡ったことで遷宮。それが同様に東国に拠点を持った藤原氏の氏神と関連付けられたのではと思います。

大生神社の由緒は中世〜近世の部分が抜けているのが気になります。その時代は神社の鬼門にあった大賀の文殊院(天台宗)が別当を務めていたといわれます。

同院はすでに廃寺となっており寺宝等が失われていますが、その中に大生神社の社記が含まれていません。文殊院についてはほとんど何もわかっておらず残念なことです。

wata

wata

当社近くの大生殿神社は大生城主・大生定守を祀っています。定守は大坂冬の陣に出陣しましたが、途中で流行病に倒れてしまいました。自分と同じ病の者がいたら救う、と遺言を残したので病除けのご神徳があるとされています。

アクセス

最寄り駅は鹿島線の延方駅。神社まで7kmほどになりますので、タクシーの利用になるかと思います。

最寄りICは東関東自動車道の潮来ICです。下りて約15分(約8km)となっています。

駐車場スペースは鳥居のそばにあります。参拝者は多くありませんので、駐車は問題ないでしょう。

| 名称 | 大生神社 |

| 住所 | 茨城県潮来市大生814番地 |

| 駐車場 | あり |

| Webサイト | なし |

二の鳥居

手前に一の鳥居があり、参道(道路)が100m以上続いています。ほとんど車が走りませんので歩いてみるのも一興。上野写真は駐車場そばの二の鳥居です。

神域の樹叢は見事の一言!往古を偲ばせる姿です。

いまは伊勢神宮くらいですが、かつて有力な神社は数十年おきに遷宮(社殿の建て替え)をしました。古くは鹿島神宮もしましたので、大生神社が元の宮ならばこの神域から社殿の材料を調達していたのかもしれませんね♪

鳥居の先の石灯籠には「大生太神宮」と彫られていますね。

戦前まで「神宮」名称の利用は極めて限定的でした。そして一般的に単に神宮といえば伊勢神宮を指します。では、この神宮はどんな意味があるのでしょうか。

「太」の文字があることから、伊勢神宮と同じ天照大神をご祭神とする太神宮を連想しますが。。真相は不明です。茨城の神宮といえば東海村の大神宮や筑西市の内外大神宮が有名です。

御手洗

先に紹介した二の鳥居の手間には御手洗があります。神社における禊の場ですね。

看板の「大生神社七ツ井戸ご案内」から抜粋します。

明治の法改正以前、鹿嶋神社の宮司や氏子は、元宮の大生神社で前夜祭、本祭と二度三日の秋の大例祭に向け巡航しました。順路は鹿嶋市の神野の井戸で一行は体を清め出発。さらに「沼尾」の湖岸で木舟に乗り、潮来市の釜谷に着くと「甕森」神社前から鹿島往還道路を通り、大生神社の第一の鳥居から、御手洗で清めると第二の鳥居をくぐり大生神社本殿に到着しました。

「鹿嶋神社」ありますが鹿島神宮のことです。また、現在は大礼祭としては行われておらず、例祭となっています。

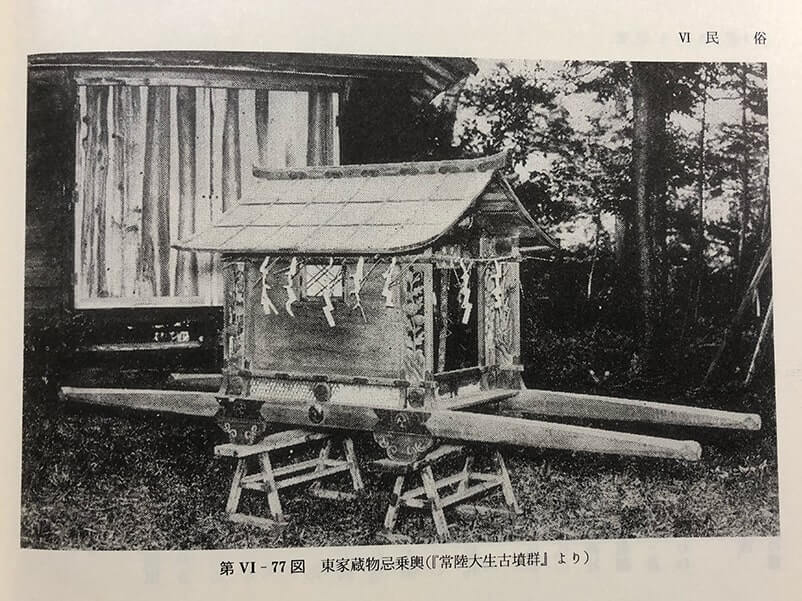

案内には書いてありませんが、大礼祭では鹿島神宮の物忌が祭祀を行いました。聞き慣れない言葉だと思いますので『図説 鹿嶋の歴史』から抜粋します。

物忌とは

物忌はその名の通り、忌み籠って不浄を避け、神側に仕えて毎年正月7日の御扉開きの夜、本殿の御内陣に入って古い幣物を出し、新しい幣物を納める出納であるが、唯一人女人の身でもって神側に仕えるため、神の妃とも解される面があった。

11 鹿島神宮と社家/図説 鹿嶋の歴史 中世・近世編 P107

伊勢の神宮、加茂、春日、鹿島、香取、平野、松尾といった大社に置かれた。

初代を普雷女といって、神功皇后の一の姫と伝えられるが不詳であり、初代の先にもあったというが名は明されていない。

当禰宜家が物忌後見職として交代に関与したが、亀卜による選定は丁重に行われた。一生独身で奉仕するため、長くは90年もつとめ、初代から明治まで27名の女性が奉仕した。きわめて神秘的な奉仕で想像を絶するのである。

物忌は極めて特殊な存在で重大な祭祀を担当します。しかもほとんどひと目に触れない生活をしていますので、わざわざ大生神社まで来るとなると。。

ちなみに、物忌は写真の乗輿に載っていたようです。

また、大礼祭にあわせて巫女舞神事も執り行われます。舞手の巫女は大生地区の氏子中の7〜13歳までの少女からくじで選ばれます。ミステリアス!

wata

wata

物忌はその体をご神体として天照大神を降ろし、神託を授かるそうですよ。

齋殿と社殿

二の鳥居の先、拝殿の少し手前で左手を見ると齋殿が見えます。初見では社務所や参集殿かと思ったのですが、古くから心身を清める場として特別な役割があったようです。

ここは境内のどこよりも独特のオーラを感じます。薄暗さと古さの影響もあるに違いありませんが、もしかしたら物忌が足を踏み入れていたのかもしれません。極めて神秘的な場所といえるでしょう。

重厚な屋根が特徴的です。銅版が錆びて緑色になっていますが、味があるのでわたしは好きですね。昭和44年に市の文化財に指定されました。

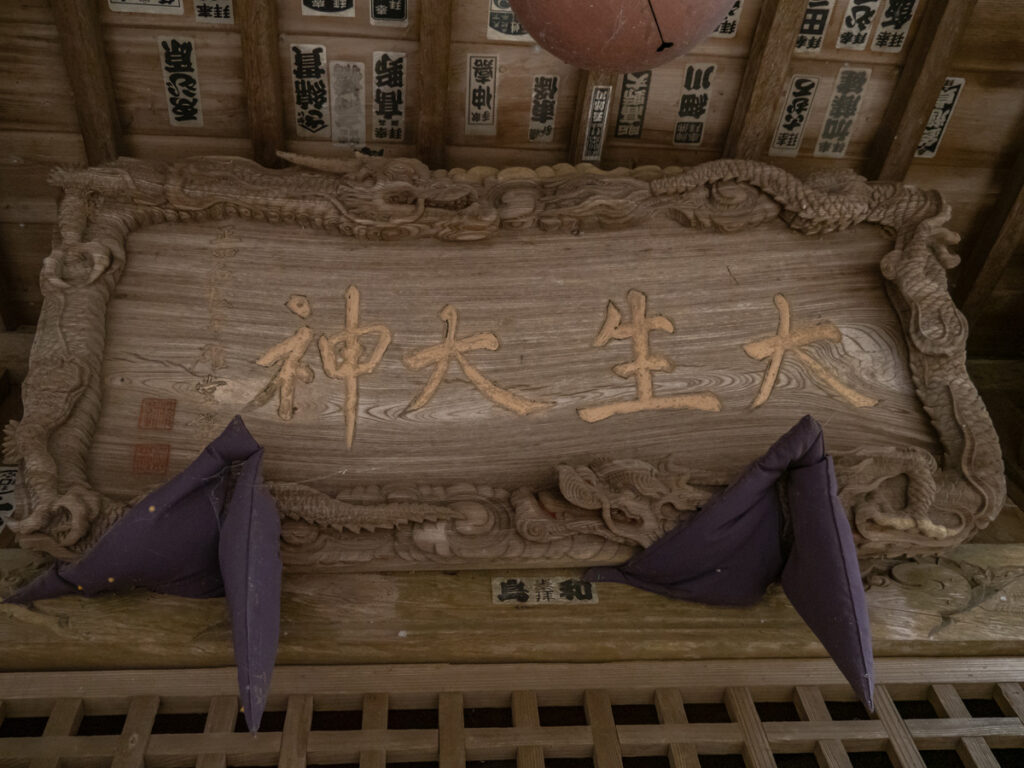

巨大な蛇が巻き付いた扁額です。ここまで立派なものは決して多くありません。「正四位松平確堂」とありました。徳川家斉の十五男ですね。官位からすると天保2年(1831年)頃までに揮毫したのでしょう。

三間社流造の本殿。非常に立派です。潮来周辺では最古にして最大級。

朱色はやっぱり独特ですよね。天満宮や稲荷神社は社殿を朱色とすることが多いのですが、それ意外となると珍しいように思います。

北茨城市の花園神社も朱色ですが、神仏習合の色合いが強い神社です。もしかしたらこちらも同様なのかも。。

ところで、当社の別当に文殊院があると前述しましたが、文殊院の観音堂には十一面観音が安置されていました。(盗難により現在はない)神仏習合時代、十一面観音は御祭神のタケミカヅチの本地仏です。

しかしその一方で天照大神の本地仏とされる場合があります。「太神宮」などの呼称から当社の古代の御祭神はアマテラスかもと思いましたが、皇室の祖神であるアマテラスを神宮は古代にさかのぼると私幣禁断です。

そう考えるとやはり変わらずタケミカヅチをお祀りしていたのかなと思います。

御朱印

大生神社の御朱印です。大生神社は同市の鹿嶋吉田神社が兼務しています。ふだん社務所不在ですので宮司宅でいただくかと思います。

住所は書けませんが、神社のすぐ近くです。社務所に連絡先が張り出されていますのでご確認ください。

・大生神社の由緒には鹿島神宮の元の宮とある

・物忌は鹿島神宮で神職の最高位。大生神社で祭祀を行った

・御朱印は潮来市の鹿嶋吉田神社の宮司宅でいただける

茨城県神社誌/茨城県神社庁

潮来町史/潮来町史編さん委員会

記事は筆者の主観が多分に含まれております。

誤解や情報が古くなっている場合があることをご了承ください。