wata

wata

平将門の伝説は県西地域に多く残されていますが、県南には娘のお話がいくつかあるのです。

お寺を建てたり鬼になったり色々。。そんな興味深いお話が土浦市の般若寺(真言宗豊山派)にも残されていました。この記事では土浦市の隠れた(?)古刹・般若寺をご紹介します。

この記事でわかること

- 般若寺と平将門の娘(孫)の関係

- 国指定重要文化財の銅鐘ほか文化財

- 御朱印のいただき方

由緒

平将門の次男将氏の娘、安寿姫(如蔵尼)により、尼寺として現在の学園沿い宍塚の台地に創建。

*般若寺パンフレットによる

*般若寺パンフレットによる

*『土浦の歴史』による

北条時政の家臣、土岐入道により堂宇修復

*般若寺パンフレットによる

佐竹氏を迎え撃つ小田氏の砦となったために矢を射たれて堂宇焼失。

永禄から天正年間にかけて二度にわたり焼失し、寺宝を失ったという。

*『民話100話 土浦ものがたり』による

*般若寺パンフレットによる

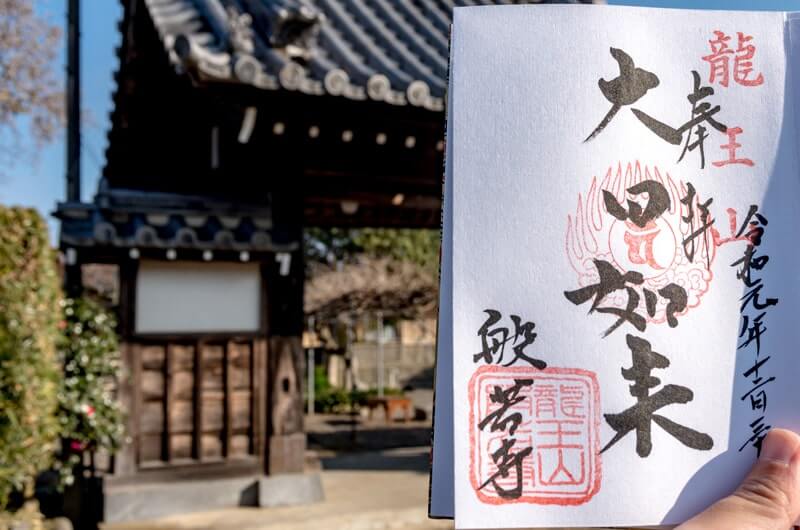

ご本尊は大日如来です。真言宗の御本尊ですね。御朱印をいただいた際に目にした種字(梵字)は「バン」でしたから、金剛界大日如来のお姿で祀られているのかもしれません。

上記の由緒に書かれていないこととして、鎌倉期は真言律宗に属していたといわれます。境内の結界石(県指定文化財)が常陸国で布教していた律僧忍性の時代に建てられているのも裏付けになるでしょう。

鎌倉期は北条氏の支配下にあったことから保護を受け、七堂伽藍が備えた立派な境内だったそう。銅鐘(国指定重要文化財)はその時代にあった元寇の戦勝祈願のために北条時宗が奉納したと伝えられます。

寺社の歴史は過大に語られることが多いのですが、当寺の場合はたびたびの火災で古文書や寺宝を焼失しつつも石碑や梵鐘などが残っているので、少なく見積もって700年以上の歴史があることは確実です。

当寺を創建した安寿姫は如蔵尼ともされます。しかし如蔵尼は将門公の娘ですから、安寿姫とは別人です。これについて、『平将門伝説ハンドブック』(著:村上春樹)は、安寿姫が近頃変えられたとしています。

加えて安寿姫であれば山椒大夫伝説と関係しているかもしれないので伝説はありのままに伝えるべき、とも。般若寺としては明確に区別せずに併記する形をとっていますが、重要な指摘ですね。

wata

wata

大正9年(1920年) 銅鐘(国指定)

昭和43年(1968年) 石造五輪塔、結界石(いずれも県指定)

昭和46年(1971年) 六地蔵石幢(市指定)

昭和48年(1973年) 木造阿弥陀如来立像、木造釈迦如来両脇侍像、木造毘沙門天立像(いずれも市指定)

昭和50年(1975年) 木造釈迦如来立像(県指定)

平成元年(1989年) 石造阿弥陀如来種字板碑(市指定)

アクセス

| 名称 | 龍王山 釈迦院 般若寺(真言宗豊山派) |

| 住所 | 茨城県土浦市宍塚1461 |

| 駐車場 | あり |

| Webサイト | なし |

| SNS | Xアカウント |

| 年間行事 | 4月8日…般若寺花祭り 6月第1土曜日…満蔵寺カッパまつり |

馬頭観音石碑と六地蔵

駐車場は山門のすぐ前です。本堂に行く前にチェックしていただきたいのが、馬頭観音の石碑です。嘉永5年(1852年)に建立されました。

馬頭観音といえば、観音には珍しく恐ろしい表情をしているといわれます。観音ではなく馬頭明王と呼ばれることもあります。

動物たち(とりわけ馬)を守護する仏です。石碑は慰霊のために立てられることもありますので、かつてこの周辺で多くの馬を飼っていたのかもしれませんね。

この馬頭観音像の文字は土浦藩の地理学者・沼尻墨僊が79歳のときに書いたもの。墨僊は江戸時代に傘の形をした地球儀を作るなど、非常にユニークな学問をしていました。

地理学者の他に寺子屋の先生や科学者としても活躍したんです。書の腕も半端じゃありません。土浦の天才です。でも、エレキテルを使った怪しい機械を作ったりもしたんですよね。ちょっぴりマッドだったかも。わたしと同じ土浦市民は要チェックです。

その後ろの石仏もマニアにはたまらない名作ばかりです!

山門と白木蓮

般若寺の山門がもっとも美しいのは3月中旬。境内の白木蓮が満開を迎える頃でしょう。

高さは5mほどになるでしょうか。枝にびっしりと白い花をつけて見事な姿です!

似た植物にコブシがありますが、コブシよりも少し早く開花します。花びらはコブシ6枚に対して白木蓮9枚。自生地はコブシが日本で白木蓮は中国なんです。似ているようで色々違うのですね。

本堂

般若寺は二度焼失したと前述しましたが、そのうち一度は天正元年(1573年)です。般若寺は佐竹軍を迎え撃つ小田軍の砦でした。そのため、佐竹軍に火のついた矢を撃たれて燃えてしまったんです。

当寺矢を撃たれたらほぼ焼失ですよね。お寺としては厳しすぎる世の中でした。。

wata

wata

令和6年現在、本堂でお参りしてもチャイムはなりません。

お賽銭箱のとなりにお寺のパンフレット入った箱があります。ここに書かれていない由緒が詳しく書かれています。令和6年現在は常備されているか不明。

銅鐘

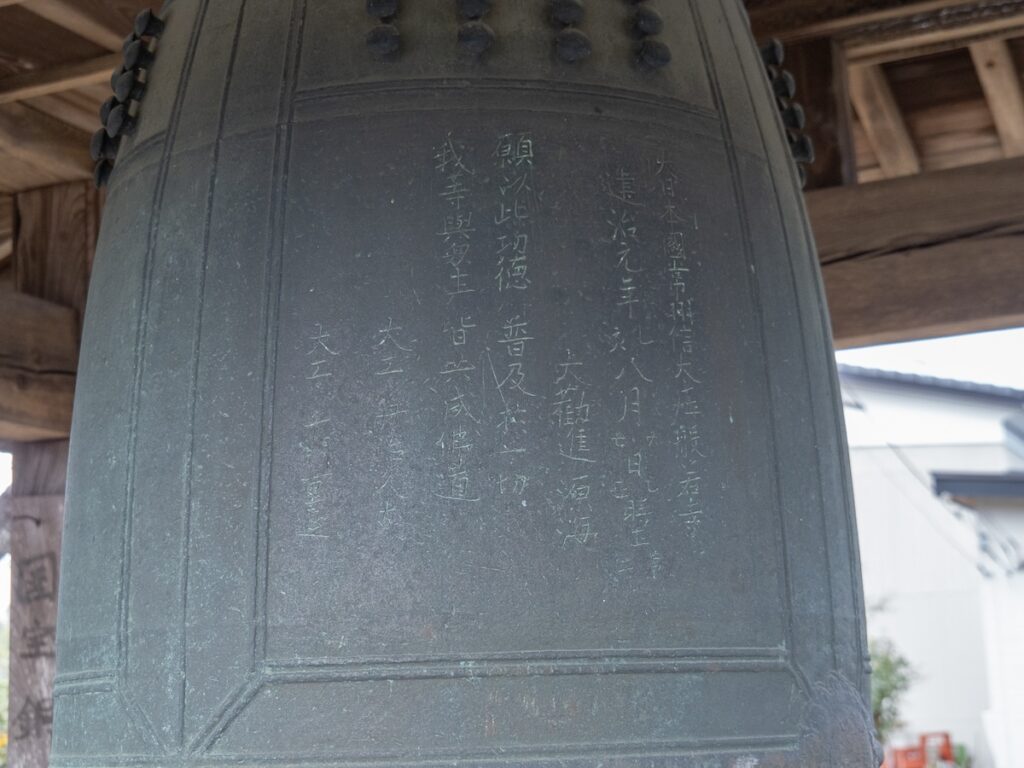

般若寺といえばこの銅鐘です。国指定重要文化財。鎌倉大仏や吉野金峯山寺蔵王堂の銅鐘も造った名工・丹治久友の作。いつでも間近で見れるのがすごい!

刻銘は次のようになっております。

大日本国常州信太庄般若寺

建治元年乙亥八月廿七日乙丑時正第二

大勧進源海

願以此功徳 普及於一切

我等典衆生 皆共成佛道

大工 丹治久友

大工 千門重延

大きさは高さ120cm、口径268.2cmです。鐘銘に建治元年(1275年)の作と刻まれています。これは茨城県内で二番目に古いことを示します。ちなみに一番は等覚寺にあります。どちらも土浦市の文化財ですね。やったぜ!

年号は元寇(文永の役)の翌年です。前述の通りじつは北条時宗が戦勝祈願のために寄進したと言われています。日本史最大のヒーローともいえる時宗ゆかりとなるとさらに価値を感じます。

県内でも特に価値ある鐘だったので先の大戦でも徴収されませんでした。茨城ではこちらと等覚寺、長勝寺(潮来市)の鐘を茨城の三梵鐘として位置づけています。

そんな重要な鐘がむき出しであるのはちょっと驚き。自由に撞けるようになっていますが、重文は気が引けますよね。大晦日の夜だったら堂々と撞いて良いそうなので足を運んでみようかなっ

梵鐘はお寺の鐘という意味です。銅鐘は工芸品として扱われる場合に使われます。

結界石と大日如来石

本堂の左手前の結界石を安置した場所が整備され、大日如来碑が並べられていました。

結界石は寺院と在家(出家していない人)を区切るための印として建てられます。当寺の結界石は県指定文化財となっているのですが、これはたぶん違います。それに手元の資料だと市立博物館に寄託されているとあります。

文化財はこちらと同じ「大界外相」が刻まれ、建長5年(1253年)7月の作です。とんでもなく古いっ!しかし、その価値は単に古いからというより、律宗との関係にあるためと思います。

鎌倉時代の初期、常陸国には律僧の忍性が布教に訪れたといわれます。般若寺に一時滞在して律を講じたという話もあります。『本朝高僧伝』によれば、忍性は各地で結界修法を行い、その寺院数は七十七に及ぶとか。

当寺の石碑がそれにあたるかは不明ですが、寺院に結界を設ける概念自体が独特のものであり、形として残っているのであれば考古資料として価値があるということなのでしょう。

忍性は奈良西大寺の叡尊の高弟です。叡尊は行基以来の菩薩号を朝廷から賜った極めて位の高い僧でした。忍性も同様に菩薩号を賜っていますから、そんな人物が茨城にいたなんて驚き。結界石の実物も見てみたいな。

大日如来碑はパンフレットで次のように紹介されています。

法界定印を結んだ胎蔵界大日如来を刻んだ碑。湯殿山参詣とあり湯殿山信仰とも関係すると思われる寛永五年(一六二八年)造立。

般若寺パンフレット

法界定印は手の形を示しています。大日如来は胎蔵界と金剛界にそれぞれあり、対の存在でありながら若干姿形が違っています。金剛界だと左手の人差し指を右手の五本指で包むような印です。ニンニン的な。

当寺の御本尊の大日如来は種字から金剛界と思われるので、こちらの石碑とは対になるわけですね。面白い関係だと思います!

御朱印

般若寺の御朱印です。本堂右手の庫裏からお声掛けください。

御朱印をいただいた際には満蔵寺のことなども親切に教えてくださいました。感謝です!

般若寺は市内の満蔵寺を兼務しています。満蔵寺はカッパ伝説のあるユニークなお寺でカッパの手(ミイラ)があることで有名です。

わたしも一度見たいと思っていたのですが。。般若寺のX(Twitter)でそのお写真が!毎年6月第1土曜日に公開されますので、興味のある方はぜひ!

このカッパは嫁と子どもがいて桜川を離れるときにわざわざ挨拶しに来た律儀な性格です!

・般若寺の創建は平将門の孫

・銅鐘は茨城の三梵鐘といわれ、大晦日に撞ける

・御朱印は本堂右手の庫裏でいただける

茨城の寺(四)|今瀬文也

民話100話 土浦ものがたり|本堂清

土浦の歴史|永山正

土浦の文化財|土浦市教育委員会

平将門伝説ハンドブック|村上春樹

記事は筆者の主観が多分に含まれております。

誤解や情報が古くなっている場合があることをご了承ください。

寺院巡りにどうぞ