wata

wata

土浦市の常福寺(新義真言宗)には3つも民話が残されていました。

1つ2つはわかりますが、3つとなると特別ですよね。物語が生まれるのはそれだけ多くの人と関わってきたためでしょう。もちろんポジティブな意味です。

常福寺は千年以上の歴史を持つ土浦の人々に親しまれたお寺。お隣にこども園があることでも知られていますよね。この記事では常福寺と常福寺が舞台の民話をご紹介します。

由緒

最澄の弟子である天台僧・最仙の開基と伝えられる

境内の銀杏が「常福寺のイチョウ」として市の天然記念物に指定される

創建された年はハッキリしていませんが、天台宗の開祖 最澄の弟子である最仙が開山したとされるので8世紀頃だと思います。お寺の配布物には『開山千年の伝統』とありました。

最仙は古代常陸国の仏教を語るうえで欠かせない存在です。古いことが確実視される寺院には最仙の名がよく見られ、薬師如来を本尊とする傾向があります。有名どころでは薬王院(桜川市)、西蓮寺(行方市)、東城寺(土浦)などです。

個人的に最仙の存在や伝承は事実の可能性が高いと思う一方で最仙が天台僧であるかには注意が必要と考えています。最仙の活動は天台宗の開宗よりも古いと伝わるためです。これには法相宗が関係しているかもしれません。

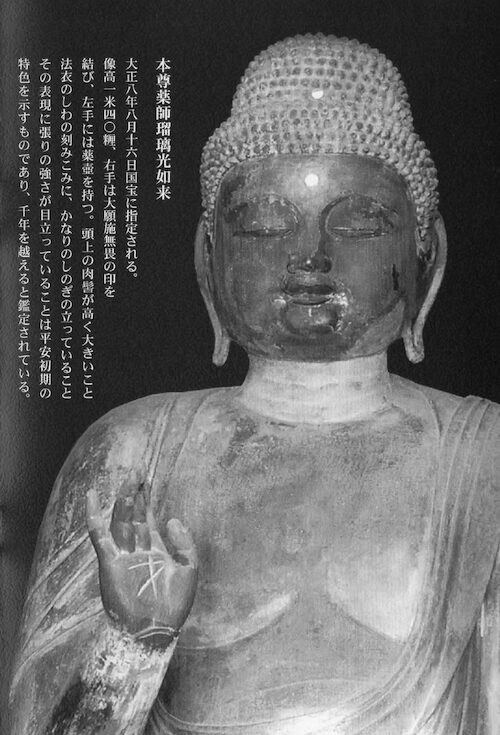

ご本尊は『八難九厄を除き、願望悉く成就する開運厄除』の薬師瑠璃光如来象。最仙が彫ったといわれお寺と同じ千年以上の歴史を持っているといわれます。(国指定の重要文化財)

ただし、文化財として歴史的考証を経た結果としては、平安末期(十二世紀)頃の作とされています。それでも少なく見積もって800年を超える歴史がありますから、なんともありがたい存在と言えるでしょう。

wata

wata

アクセス

霞ヶ浦医療センター前の県道354号から分岐する細い道の先にあります。駐車場は本堂前に広大にありますから問題なく駐車できるかと思います。

| 名称 | 東光山 医王院 常福寺(新義真言宗) |

| 住所 | 茨城県土浦市下高津2-10-22 |

| 駐車場 | あり |

| Webサイト | なし |

本堂

駐車場を停めると目の前が本堂の瑠璃光殿。参道がないちょっと変わった境内です。本堂の裏には学校法人常福寺の『もみじこども園』。平日は子どもたちの声が聞こえてきます。

わたしがお参りした10時頃は中からお経が聞こえてきました。タイミングがよくてちょっと得した気持ち。

社伝によるとお寺が整備されたのは徳川初期といいますから17世紀の初め頃。信徒が集まり七堂伽藍を完備できたといいます。戦国時代が終りを迎え、経済的にゆとりが生まれたためなのでしょう。

本堂は8年の歳月をかけて昭和56年に完成。平成4年には客殿も改築されてかなり立派になりました。

お薬師さまの正式名称は前述の通り「薬師瑠璃光如来」。瑠璃光殿は薬師堂と同じ意味ですね。ちなみに瑠璃色は青に近い色合いをしています。

秘仏扱いされているであろう御本尊の薬師如来は、当然ながらそのお姿を見ることは叶いません。そこで参拝した際にいただいた冊子から引用してご紹介させていただきます。

右手は施無畏印、左手に薬壺。お薬師さまの基本スタイルですね。その薬壺によってあらゆる病を癒やしてくれます。仏様の見分け方は難しいのですが、薬壺があればお薬師さま確定の激アツ演出と思ってください。

車を降りてすぐのところに本堂があるため、一直線に向かってしまうのが人情。しかしじつは本堂向かって右手に水道がありますのでそちらのお清めしてからをオススメします。写真の弁天様が目印です。

本堂から愛宕神社の鳥居に続く斜面にはたくさんの石仏があります。マニアにはたまらないそうです。。

wata

wata

大師堂

駐車場の一画に大師堂がありました。弘法大師の1150年御遠忌記念事業です。(御遠忌は50年ごとの区切りの法要)

天台宗から真言宗への改宗は色々と想像力が膨らみます。もともとこの辺りは筑波山の中禅寺にいた徳一の影響で密教(天台宗と真言宗)のお寺が建てられなかったそうです。

しかし、国司となった大掾平氏が天台宗であったことから最仙が布教。天台宗のお寺が続々と誕生しました。統治者が大掾氏から小田氏となると真言宗に改宗『させられる』ようになりました。

現代で同じことをしたら大問題ですよね。当時の統治者にとって仏教やお寺がどのような意味を持っているのか考えさせられます。

不動堂

本堂に向かって左手に建っているのが不動堂です。御本尊はもちろん不動明王となっております。当院は真言宗ですからこの信仰は忘れてはいけません。

お薬師さまが癒やしの役割を担う一方でお不動さまは厄除けです。そもそも不幸が訪れないようにと祈願するのは不動堂がふさわしいのではないでしょうか。

中には迦楼羅炎を背景とし、制多迦童子と矜羯羅童子を脇侍としたお不動さまが待ち受けております。

常福寺のイチョウ

常福寺のイチョウは樹齢400年以上といわれ市の天然記念物に指定されています。幹は5.6mと太く高さは36mもあります。隣の愛宕神社の社殿がとても小さく見えますね。

秋になるとたくさんのギンナンを落とします。ちょっと匂いが気になるんですけど。。

ちょっぴりミステリアスな常福寺の民話『きはるどのとけいちょうどの』をご紹介します。

むかしむかし、六部と呼ばれる修行の僧が常福寺を訪れました。旅に疲れて寝床を探していたので、「一晩の宿を貸していただけませんか」と住職に頼み込みました。

住職は少し考えましたが、境内のお堂に泊まって構わないと返事をしました。六部はお礼をいうと早速お堂に上がり寝る準備をはじめました。

その夜、お堂の外からなにやら話し声がします。六部が気づいて耳をすますと声の主は2人でひそひそと相談するようでした。「きはるどの」「けいちょうどの」と呼び合っているのはわかりましたが、ほかの内容はよく聞き取れません。

ただ、お互いとても困っていることは伝わりました。特にけいちょうと呼ばれた方は息苦しそうです。六部は気味悪く思いましたが、非常に疲れていたのでそのまま気を失うように眠りにつきました。

翌朝、六部は住職にその話をしました。じつはお堂に泊まる者は多いのですが、少し前から同じような声が聞こえ、みんな逃げ出していたのです。住職は会話の中身がわからないのでどうしようもありませんでした。

住職は六部から話を聞いてすぐに思いつきました。そしてついてきて欲しいと境内の奥にあるうっそうとした場所にたどり着きました。そこには雑草に囲まれて窮屈そうな『椿』がありました。

次に向かったのは竹林でした。竹林は人が入り込めないほど生い茂っていましたが、住職たちが近づくと『鳴き声』が聞こえました。竹林には鶏がいたのです。

「どうやらこれが原因のようだな」鶏を逃して椿の周辺の草を刈って以来、夜な夜なおかしな声が聞こえることはなくなったといいます。

椿と鶏のおしゃべりだったんですね。「きはる」は椿、「けいちょう」は鶏の解字に由来するというわけです。なんとも知的な民話ではありませんか!お互い敬語で話しているのも可愛らしくていいですね♪

常福寺の民話で少し気になるのが『ガンガンもみじ』と『ガンガン楓』です。

もみじと楓は同じ植物で葉の切り込みの深さによって使い分けられるそうです。わたしは気にしたことありませんでしたが、たしかに頭に浮かぶのは同じ葉っぱ。。

でも、常福寺の民話の『もみじ』と『楓』は物語が違うんです。ガンガンもみじは以下のようなお話です。

むかしむかし常福寺の境内には大きなもみじがありました。樹には大きな『うろ』があって夜になるとそこから『ガンガン』と金属を叩くような気味の悪い音が聞こえきます。

あるとき子どもが不思議に思ってうろに近づくと、中からひゅっと長い手が伸びてきて中に引き込まれてしまいました。うろには『猿』が潜んでいるのです。

むちゃくちゃ怖いですよね。こども園の子には聞かせられない。猿についても脈絡がないのでやっぱり怖い。

そして楓はこちら。

むかしむかし常福寺には幹が2mもある大きな楓がありました。楓は平将門の乱のとき、当時の住職が植えたものです。戦火によって境内が燃えてしまうといけないと梵鐘を地面に埋め、その場所がわかるよう楓を目印としたのです。

その後、鐘のある土の中から『ガーンガーン』と音が聞こえるようになりました。住職以外は鐘があることを知らないので、楓が鳴いているものと思い『ガンガン楓』と呼んだそうです。

いやいや、怖いから!名付けている場合じゃないから!音の理由はなんなんですか。

ぜんぜん違う物語。でも共通している『ガンガン』が不思議ですよね。もみじと楓を使い分けているのは関係あり?音を鳴らしているのはどちらも猿?

楓は明治維新後になくなったそうです。ちょっと見てみたかったと思うのはわたしだけでしょうか。

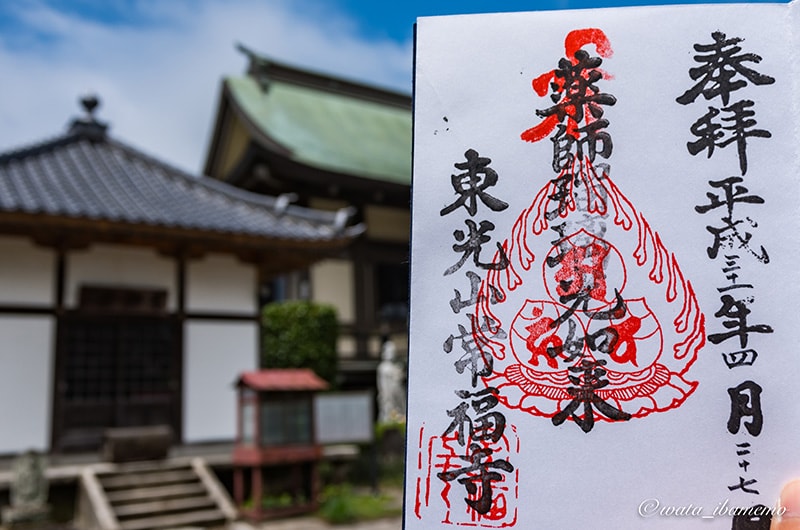

常福寺の御朱印です。本堂の右手にある寺務所かそのお隣のご住職のご自宅でいただけます。ご本尊の薬師瑠璃光如来とありますね。

文字はスタンプ式だと思いますので、ご住職が不在でもいただけそうです!

・常福寺は真言宗のお寺。御本尊は国指定重要文化財の薬師如来

・創建は常陸国の古代仏教には欠かせない最仙と伝わる

・植物に関する民話が3つもある

・御朱印は本堂右手の事務所もしくは庫裏でいただける

土浦の民話 下|著:岡部智子

民話100話 土浦ものがたり|著:本堂清

記事は筆者の主観が多分に含まれております。

誤解や情報が古くなっている場合があることをご了承ください。

寺院巡りにどうぞ