wata

wata

「あんばさま」といえば大杉神社。県内ではかなり有名な神社です。話題が豊富なのでテレビでもよく取り上げられています。

では、その隣りにあるお寺についてはいかがでしょう。あるのは知っていても由緒などをご存じの方はほとんどいないはず。

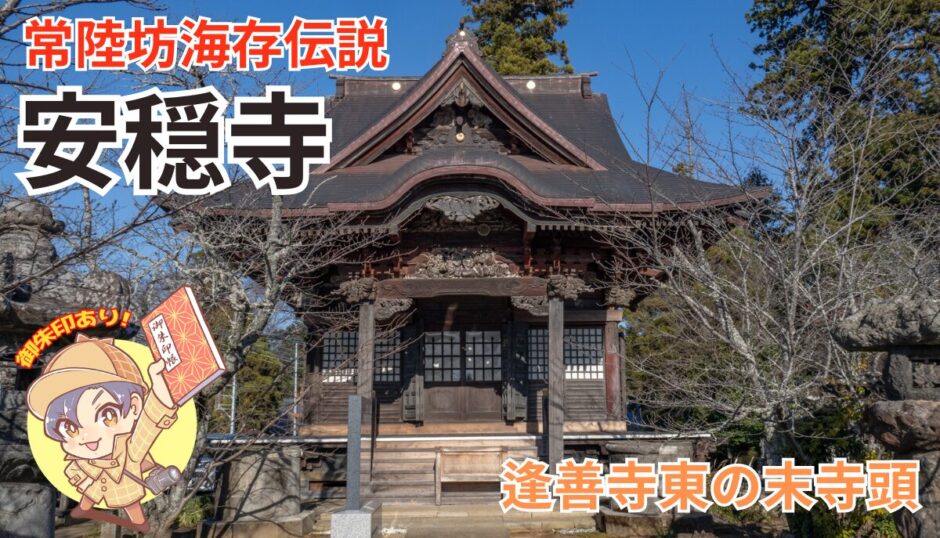

この記事では稲敷市の安穏寺をご紹介します。かつて大杉神社の別当を務めました。神社と一緒にお参りしてはいかがでしょう♪

由緒

霞ヶ浦で難破して漂流していた勝道が上陸して創建。

※大杉神社の由緒では延暦24年(805年)に大杉神社の別当として創建

伝教大師(最澄)の彫刻(明王)をもって巡錫していた快賢阿闍梨が堂宇を建立。

徳川家より朱印地20石を賜る

神仏分離令により仏像および経典が末寺の無量院移される。祈願道場は大杉神社の拝殿、庫裏は社務所となった

村人によって堂宇再建

(実際には見たことないですが)ご本尊は弥勒菩薩です。弥勒菩薩をご本尊にするのは非常に珍しい。県内では笠間の弥勒教会くらいでしょうか。弥勒菩薩は釈迦の入滅後、約56億年後に如来となるとされています。

創建にある勝道は日光山を開山したといわれる修験道に属するとされる僧侶です。霞ヶ浦を船で移動中に難破したとのことですが、勝道の本拠地が下野国の日光山周辺だったと考えると霞ヶ浦方面にいたことはやや不思議。当寺は大杉神社の別当として発展しましたので、当伝説は同社の海難守護のご神徳と関係していると思われます。

また、勝道の後に堂宇を建てた快賢阿闍梨は伝教大師(最澄)による彫刻(明王)を持って、たびたび反乱が起きる東国鎮護のために当地を訪れたといわれます。安穏寺と称したのもこのときだとか。

快賢は勝道の伝説を耳にしていたというので、純粋な天台僧というよりもやや修験的(呪術的)な意識の強い僧だったのかもしれませんね。あるいは修験色の濃い当寺がそのような伝説を生み出したとも考えられます。

天台宗関東八檀林に数えられる逢善寺(稲敷市小野)の東の末寺頭としても有力でした。安穏寺から逢善寺の住職になった人物もいるなど稲敷地域の天台宗を語るに欠かせないお寺なのは間違いありません。

wata

wata

アクセス

安穏寺の専用駐車場は確認できませんでした。大杉神社とほぼ一体化しておりますので、参拝者の多くは同社とあわせて足を運んでいるようです。大杉神社の駐車場は周辺に広くあります。

| 名称 | 龍華山 慈尊院 安穏寺 |

| 住所 | 茨城県稲敷市阿波961-1 |

| 駐車場 | なし |

| Webサイト | 稲敷市観光協会 |

境内入口と常陸坊海存の石塔

境内入口はこちら。ただし、この手前方面には駐車場等がないため、車でいらした方はわざわざ回り込まないと見えない光景です。少し高台になっていて、やや神社の雰囲気が漂う不思議さがあります。

入口のやや右手には常陸坊海存の石塔。稲敷市観光協会のサイトには文治5年(1189年)に建てられたとありますが、さすがにその年代はどうかと思います。文字がはっきりと読めることを考えると明治頃でしょうか。

この名前を聞いてピンときたらかなりの歴史通。牛若丸こと源義経一行に同行していたといわれます。でもそれとは「存」の字が違うんですよね。

さて、大杉神社では海存を次のように紹介しています。

文治年間には巨体、紫髭、碧眼、鼻高という容貌の常陸坊海存(海尊)が登場し、大杉大明神の御神徳によって数々の奇跡を示したことから、海存は大杉大明神の眷属で、天狗であるとの信仰へと発展いたしました。

大杉神社にまつわる伝説/大杉神社公式

なるほど。大杉神社の鳥居近くにいる天狗は常陸坊海存をモチーフにしているのですか。続いて『茨城の寺』から常陸坊海存について引用します。

常陸坊海存は文治5年(1189)東北からくる。清悦法師といい、天下泰平、国土安穏、五穀豊穣などをはじめ、村人の平和を祈った。平家横行をにくみ、常陸坊海存とした。この常陸坊海存は水の守護のために各地であがめられている。

安穏寺/茨城の寺(二)

水の守護というのは大杉神社のご神徳にも通じていて興味深いものがあります。霞ヶ浦周辺の寺社には弁慶の伝説が見えますから、なにやら義経に関係した方々がお住まいだったりするのでしょうか。

石段を登ってすぐ右手にあるのは手水舎。しかし、ロープがある通り、今は利用ができないようです。それにしても建物の柱が赤で彩られているとは珍しい。

それに手水鉢には大杉神社の神紋に用いられている羽団扇が見えます。これは天狗の専用アイテム。扇は古代から神秘的な力を持つとされており、天狗が用いるのはもちろん呪術的な意図があると「わたしは」思います。

参道

参道は短く20mほどでしょうか。両脇には古そうな桜、おそらくソメイヨシノが並んでいます。この桜は安穏寺のシンボルのひとつなのでしょう。約50年前の本にも桜の名所として書かれていました。

左手に石仏の数々。二十六夜講や六面観音など民間信仰の跡が見えます。本堂の裏の方にも石碑がありますので信仰の集合地のようになっています。

中には日蓮宗の御首題などもありました。天台宗の当寺とは宗派違いなので区画整理などの際に居場所がなくなった石仏や石碑を寄せたのではと思います。

本堂

見事な彫刻の本堂。最近、修繕されて若い色の部分が見えるようになりました。これが馴染むのはだいぶ先かなぁ。。

扁額には『海存尊』。てっきりご本尊の弥勒菩薩かと思いきやこちらがあるとは。。寺宝のうち常陸坊海存尊の仏像も安置されているそうです。

本堂は明治11年(1878年)に再建されました。上部には大陸の古典のような物語が彫られており、大杉神社の社殿と非常によく似ています。明治になっても関係者や変わらずだったのでしょう。

ちなみにこの写真は先程の正面の写真から2年ほどして撮影しました。柱や賽銭箱が早くも馴染んでいますね。こうした変化はあまり意識して見てこなかったもので、なかなか面白く感じます。

ひとつひとつは素晴らしいと思うのですが、塗料が剥げあまり良い状態ではないようです。大杉も大改修しましたので当寺もできることなら。。

肉眼でこれを見るのはちょっと厳しい。しかし間違いなく名作ですから、できることならお手入れだけでもしていただけると嬉しいですね。あとは解説があるとなお良いのですが。わたしが勉強して判別すればいいのか。。

一般的に木鼻を取り付けるのは梁桁が交差するところ、すなわち角なのでこれは贅沢といえます。大杉神社の本殿も同様ですから、やはり両社は根本では通じるものがあるのだと思います。

明治初期の神仏分離により、当寺の本堂は大杉神社の拝殿、庫裏は同社の社務所とされました。分離というか、飲み込まれてしまったような形だったんですね。

詳しい事情はわかりませんが、当寺の存続が難しかったようで建物は大杉神社と一体化させ、寺宝などは末寺の無量院に移すことで一旦廃寺の形にしたようです。事態が沈静化してから本堂の再建となったのでしょう。

地蔵堂

本堂の向かって左側にあるのは地蔵堂です。たぶん。見た目は地蔵菩薩のですが、そのポーズは如意輪観音に似ています。前掛けで見づらいものの、右手は思惟なのでしょう。

本堂の数分の一程度の規模ながら正面にはやはり故事であろう彫刻が見えます。弥勒菩薩が如来になるまでは地蔵菩薩が衆生を救うとされますから、御本尊と一体の存在なのかもしれませんね。

おまけ:安穏寺の壁絵

安穏寺の本堂の背面には壁絵が描かれています。主に仏画となっていますが、その中に極めて特殊なものが。。

常陸坊海存は天狗のひとりと考えられていたようです。

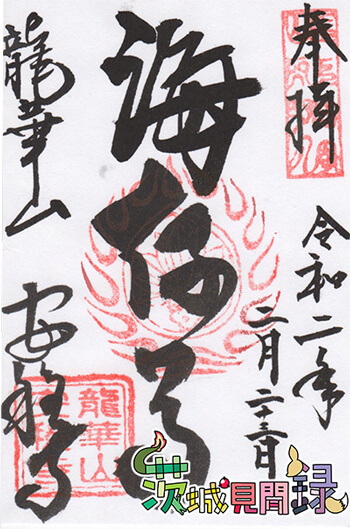

御朱印

安穏寺の御朱印です。本堂の左手の庫裏でお声掛けください。ちょっとドキドキしますが、境内と繋がっているので間違うことはないと思います。

いただけるのはおそらく書置きです。ご本尊ではなく『海存尊』なのがポイントですね!

・安穏寺は大杉神社の別当だった

・常陸坊海存は大杉神社の『天狗』のモデルにもなった伝説の僧侶

・御朱印は本堂左の庫裏でいただける

茨城の寺(二)|今瀬文也

茨城県の地名|編:平凡社

記事は筆者の主観が多分に含まれております。

誤解や情報が古くなっている場合があることをご了承ください。

寺院巡りにどうぞ