wata

wata

行方市の桜の名所といえば西蓮寺!秋のイチョウも有名ですが、わたしはやっぱり桜ですね〜。文化財の仁王門や相輪橖の周囲に見事に咲き誇りますから、ぜひ多くの方に知っていただきたいです。

また、西蓮寺といえば数々の逸話や伝説があることでも知られています。特に常行三昧会にまつわる伝説は興味深いものがあります。

この記事では西蓮寺の由緒、文化財、伝説をたっぷりとご紹介します。春と秋は特にオススメ。心穏やかにお参りしていただけたら幸いです♪

この記事でわかること

- お寺の由緒とご利益

- 境内の詳細

- 御朱印のいただき方

由緒

西蓮寺の由緒をざっくりとご紹介します。

桓武天皇の勅願により天台宗の開祖 最澄の弟子とされる最仙が創建。

比叡山の無動寺から慶弁阿闍梨が来て七堂伽藍を造営

京都曼殊院門跡が戦乱を避けて来寺。これより曼殊院の呼称が許される。

朱印地30石を賜る。

*『茨城県の地名』より

仁王門、相輪橖、イチョウ以外焼失

一色史彦によって創設された常陸七福神の寿老人の木造を安置する。

元寇の戦勝記念として建立。

慶長9年(1604年)、天保12年(1842年)、明治36年(1903年)に修復。

昭和52年(1977年)には解体修理がされた。

*境内立て札により

*『茨城県の地名』より

*現在の仁王門の前身

*境内立て札より

*境内立て札より

*境内立て札より

*境内立て札より

*『茨城県の地名』より

小幡の観音堂の客殿を移築して庫裏とする。

*『茨城県の地名』より

*『茨城県の地名』より

玉里村から仏堂を移築して中堂として利用。

*『茨城県の地名』より

境内立て札により

*境内石碑により

菅原道真公の石造を安置する建物を建立。

ご本尊は薬師如来です。寺伝によれば当寺を開山した最仙によって彫られました。そのサイズはなんと150センチ!県指定の文化財となっており、本堂とは別に建てられた薬師堂に安置されています。

最仙は当寺の他に薬王院(桜川市)、東城寺(土浦市)、常福寺(土浦市)などを開山したことでも知られています。これらの寺院の特徴は実際に古くからあってご本尊をお薬師としていることです。

お薬師は延暦寺(天台宗本山)の根本中堂の中央に安置され、とても知名度のある仏様だと思いますが、ご本尊となるとあまり多くはありません。中世の阿弥陀信仰によるところもあるでしょう。

古代の常陸国は薬師信仰が盛んでした。それを考えながら西蓮寺を巡るとまた違った面白さを発見できるかもしれません。最仙とは何者なのか。天台宗の成立前から布教しているが、本当に天台僧なのか。ミステリー!

江戸時代は寺中に八ヶ寺、末寺が二十四ヶ寺、門徒が五ヶ寺あったといいます。石高もさることながら、こうした影響力の大きさも見逃せません。間違いなく常陸国の有力寺院です。

歴史あるお寺なので文化財や伝説がたくさん。それに境内の景観がとても美しいと評判です。特に春の桜と秋のイチョウは多くの写真家が撮影にいらっしゃいます。

wata

wata

昭和25年(1950年) 仁王門、相輪橖(いずれも国指定)

昭和33年(1958年) 木造薬師如来坐像(県指定)

昭和39年(1964年) 大イチョウ(県指定)

平成13年(2001年) 常行三昧会(市指定)

西蓮寺の名物である曼珠沙華は現在群生地への入り口が整備されておらず、かつてのように鑑賞できません。

アクセス

仁王門

西蓮寺公民館隣の細い坂道を登って左に曲がると西蓮寺の境内。車は仁王門の前に停められますが。。隣の砂利駐車場へ。仁王門は記念写真スポットなので開けておきます。

国指定重要文化財の仁王門です。大きく広がった屋根が特徴的。扁額の文字が非常に薄くなっていて年代を感じさせます。

この仁王門、1543年(天文12年)に建てられた際は楼門(2階建て)だったそうです。その後、寛政年間(1789~1801)に2階部分を壊して山門に作り変えられ、1860年(安政7年)にいまの形(仁王門)になりました。

こうした経緯から室町期の建築として残るのは一階部のみです。とはいえ、500年ほど前の建築が残っているのは奇跡的です。当寺は何度も火災に遭っていますからね。

古くなったら修復なり改築することはあるのでしょうが、山門や仁王門とたびたび変化した理由は気になるところ。お寺自体になにか大きな変革があったのでしょうか。

筋骨隆々で大迫力の仁王像。仁王門に改められてまだ150年ほどのせいか色味が残っていますね。現代ではこうした肉体のボディービルダーは少なくありませんが、数百年前はどうでしょう。仏師の想像力の高さを感じます。

相輪橖

仁王門をくぐって50mほど直進。左に曲がって少しあがるとこの光景。。

4月は桜に注目しますが、秋にはイチョウが素晴らしい紅葉を見せてくれますよ!

イチョウの後ろにちらっと見えるのが相輪橖です。相輪橖は天台宗のシンボルとされています。最澄が比叡山に建てたためでしょう。

この相輪橖は元寇(弘安の役)の戦勝を記念して建立されました。錫杖の形をしていて、武器のような雄々しさを感じますね。江戸に2回、明治に1回、そして昭和に1回修復されました。

比叡山延暦寺や日光輪王寺と並ぶ貴重なものだそうで、国の重要文化財に指定されています。

wata

wata

常行堂

イチョウのそばにある常行堂は明治17年(1884年)に建立。本尊として阿弥陀如来が安置されており、西蓮寺の伝統行事である常行三昧会(地元では「仏立て」という)が行われます。

この行事では下寺(旧末寺)などから多くの僧侶が集まり9月24日〜30日の7日間、ある死者の供養をするというものです。そのある死者とは。。

かつてこの地を治めていた長者一家(唐ヶ崎長者)です。長者は八幡太郎義家(源義家)に滅ぼされてしまいました。理由は長者だから。本当にそれだけなんです。

義家は豪勢な接待を受けた後、長者の財力を恐れて突然滅ぼすことに決めました。そこから命からがら生き延びた娘が西蓮寺に渡り、一家の供養をしたのが常行三昧会のはじまりです。

ただし、これはあくまで伝説。茨城県内で同様の伝説がいくつもあるうちのひとつです。他の地域だと長者が滅ぼされて終わるのですが、行方だけ『続き』があるんですよね。

ちなみに義家をもてなした長者は高須の一本松の伝説に登場しています。『高須の一本松』『滅ぼされた長者』『常行三昧会』の伝説はつながっているんです。興味深いですよね〜!

ご参考までに茨城新聞の映像をどうぞ。

常行三昧会は一般の方も一緒にご祈祷できますよ。古くは行事にあわせて同時に大きな市(西蓮寺市)を催しており、一般人の参加のほうが圧倒的に多かったと思われます。

入り口の辺りで志納金を納めてお線香をいただき、建物の中にお入りください。中は撮影可。奉納された時代画などが並び歴史を感じさせる空間となっています。

wata

wata

薬師堂

昭和38年(1963年)に建立された薬師堂にはご本尊の薬師如来像が安置されています。

建物が開かれるのは常行三昧会のときだけです。非常に貴重な機会ですので信徒の方をはじめ多くの参拝者が訪れます。

薬師如来は建物奥の鉄筋コンクリート製の部屋にあります。文化財なので火災などから保護するためだそうです。

左右には十二神将。如来を保護する役目を持っていて、2時間ごとに将が交代するのだとか。12体いるから24時間護れるんですね。

修繕して色鮮やかとなっていますが、それまではかなり老朽化していました。1年に1体ずつ直したそうです。ちなみに神将の頭には十二支がいるので注目してください。

お医者さまともいえる薬師如来の手前には看護師役の日光菩薩(左)と月光菩薩。まるで診療所ですね。。

奥に少しだけ見える炎のようなものは不動明王像の一部です。十二神将を束ねる大将で、もともと薬師如来の前にありましたが、参拝者のために少しずらしたそうです。本当は如来の前で『不動』です!

本堂と寿老人(常陸七福神)

本堂に向かう参道の桜並木。わたしは市内一の桜の名所ではないかと思います。4月上旬に満開を迎えますから、ぜひTwitterなどでチェックしてください!

本堂です。ちょうどお経をあげていました。その後ろでわたしも静かにお参り。素朴なお堂で親しみが持てます♪

境内の案内板には次のようにありました。

鎌倉時代の中頃、比叡山の無動寺から慶弁阿闍梨が来て七堂伽藍を造営し、京都の曼殊院の門跡忠尋大僧正が、乱をのがれてこの寺に来てとどまり、曼殊院の額を山門にかかげたと伝えられている。

西蓮寺の院号が曼殊院なのは上記の関係でしょうか。

最仙が常陸国にやってきたのは大掾氏が天台宗に帰依していたためといわれます。それまで自由に布教できませんでしたから、ここぞとばかり重鎮がやってきたのでしょう。

創建の経緯も含めて茨城では特に重要な天台宗のお寺といえます。

昭和58年(1983年)から本堂内の右手に常陸七福神の寿老人が安置されています。御朱印もありますので、お参りの際には目を向けてみてください。

大イチョウの紅葉

大イチョウは二株。仁王門に近いほうが一号樹。幹囲約6m、樹高は25mです。1833年(明治16年)の火災で幹が焼けて細くなりました。最仙のお手植えといわれています。

もうひとつが二号樹。幹囲約8m、樹高は27mです。1917年(大正6年)の台風で枝が折れましたが非常に立派です。根本のあたりに尸羅度稲荷社があります。

例年の見頃は11月下旬〜12月上旬です。紅葉の状況は行方市や観光協会のTwitterでチェックしておきましょう。わたしもつぶやきますので、それぞれフォローをお願いします!

延命地蔵尊(ふる里茨城路 百八地蔵尊)

「ふる里茨城路 百八地蔵尊霊場めぐり」をご存知でしょうか。あまり有名ではないかもしれませんが、茨城県内にある百八の地蔵霊場を巡る企画です。

西蓮寺はその97番目の札所となっており、お参りするのは延命地蔵尊です。地蔵尊は常行堂とその手前にある石仏の二体です。常行堂は常行三昧会のときでなければ拝観できませんので石仏が対象になるかと思います。

こちらは元文元年(1736年)十二月に三十九世憲応和尚によって建立されました。他と比べて立派に祀られているので気づく方は多いかと思いますが、特に説明はないので分かりにくいかもしれませんね。

wata

wata

御朱印

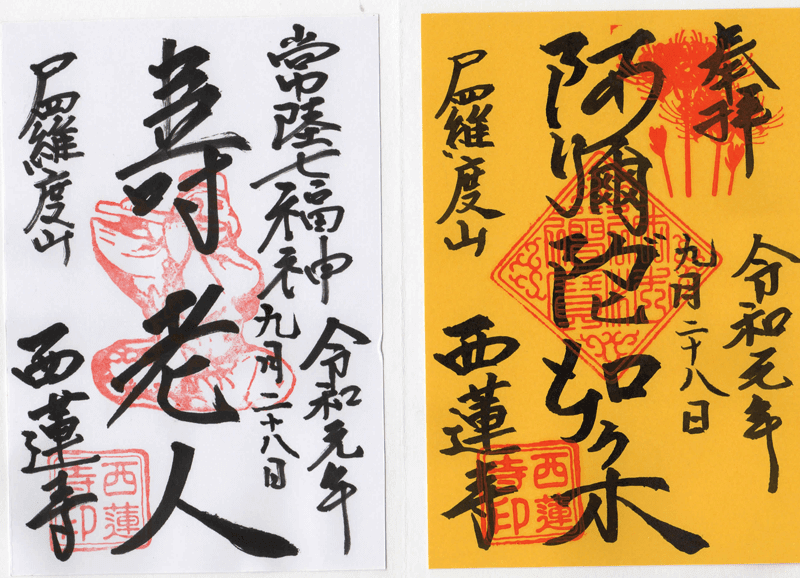

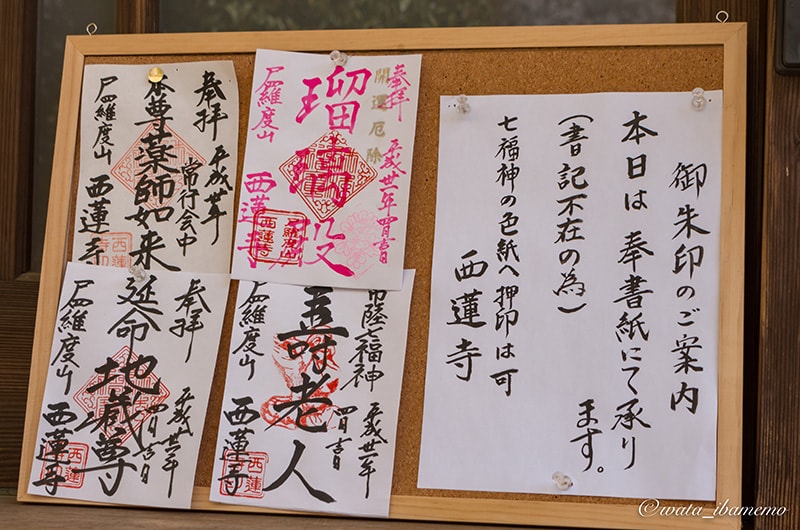

西蓮寺の御朱印です。右は常行三昧会の期間限定(9月24日〜30日)、阿弥陀如来に『ありがとう』の文字が含まれているのがわかるでしょうか。

左は常陸七福神です。他にご本尊の薬師如来や瑠璃殿、延命地蔵尊の御朱印も用意されています。いずれも御朱印料は300円です。

最近はご住職がご不在のことが多いかも。書き置き対応も多いので、いただけたらラッキーくらいのお気持ちでどうぞ。

・西蓮寺は桓武天皇の勅願により最仙が創建

・春の桜と秋の銀杏が有名

・御朱印は本堂左手の授与所

茨城県の地名:編:平凡社

記事は筆者の主観が多分に含まれております。

誤解や情報が古くなっている場合があることをご了承ください。

寺院巡りにどうぞ