wata

wata

龍ケ崎市と牛久市は不思議な関係です。

- 龍ケ崎市に女化神社があるが、牛久市には女化という住所がある。

- 牛久沼の半分は牛久市に面しているが、もう半分は龍ケ崎市に面している。

- 横綱稀勢の里は牛久市出身だが、10年以上龍ケ崎市に住んでいた。

今回は、牛久沼の由来をご紹介します。実は牛久でなくて、龍ケ崎市の金龍寺にあるんです。金龍寺の由来とあわせてお楽しみください!

目次

由緒

新田義貞により創建、開基は天真禅師と伝わる

新田氏の流れを汲む岩松氏が義貞の菩提を弔い諸堂を修造

義貞の子孫・由良国繁が太田金山城から牛久に国替えになったとき共に移転

現在地に移転する

若柴宿の大火により類焼する *『茨城県の地名』、境内石碑による

全16幅の複製が完成する

御本尊は釈迦牟尼仏です。曹洞宗ではお馴染みですね。宗派は長い歴史の中で変わることがありませんでした。菩提寺としての性質が強かったせいではないかと思います。

金龍寺の創建については2つの説があります。上記は主に寺伝をもとにしています。もうひとつの説は寺伝とは別の歴史書によるもので、それは次のようになっています。

金龍寺は、文明の末年(1486年)、越前慈眼寺の天真自性の流を汲む在室長端を開基に横瀬氏の菩提寺として上州太田にひらかれ、横瀬氏の一族・被官層によってまもられ勢力を伸ばしていった。

龍ケ崎市(公式)

横瀬氏は、金龍寺の開山貞国から5代目の成繁から由良氏を称している。天正16年(1588年)、由良国繁は金山城から桐生城に移り、金龍寺も桐生に移っている。同18年(1590年)、国繁の母赤井氏は、名家新田一族の由良氏存続を秀吉に願出、常陸牛久の地をあてがわれている。その後寛文6年(1666年)に金龍寺は現在地に移り、この後「元弘元年(1331年)、新田義貞の菩提寺として天真自性がひらいた」という寺伝を未だに伝えている。

上記には信憑性が高いと思いますが、寺伝にも意図があるでしょうからあわせて覚えておきたいところです。また、二説に共通している事柄は事実としてよいでしょう。

由良国繁が牛久城主に国替えになったのは豊臣秀吉の命によります。国繁は秀吉の小田原攻めのとき小田原城にいましたが、母親が秀吉側に協力していたので敵方ながら格別の措置となったのだとか。

アクセス

| 名称 | 太田山 金龍寺 |

| 住所 | 茨城県龍ケ崎市若柴町866 |

| 駐車場 | あり |

| Webサイト | 龍ケ崎市役所公式内 |

山門と手水舎

若柴町は古くから住む方々の土地なので、ちょっと道路が狭い。細心の注意をはらいながらこちらの山門の前を車で通過し、向かって右側の駐車場へ停めさせていただきました。

駐車場は充分な広さがあるので、そこまでたどり着ければなにも心配ありません。

非常に古い歴史を持つ寺院でありながら、新しさも感じる境内。平成以降になって少しずつ境内を整備されていたのでした。手水舎も立派なものです。

本堂

金龍寺の歴史は偶然の連続です。混乱の時代に新田家の菩提寺として創建。『茨城の寺(四)』によると何度か移設があり、元和7年(1621年)には新田貞義の急逝により領地が返上となりました。

ところが、金龍寺に山林や田畑など多くの寄進が集まったので以前よりも豊かになったといいます。天保年間(1830−1843年)に火災に遭って本堂を再建することになりましたが、やはり多くの寄進が集まりました。

この後は境内の見どころのご紹介とさせていただきます。

wata

wata

新田氏の墓所

本堂の裏手は新田氏の墓所となっております。中世の歴史ファンであれば新田義貞を知らないことはないでしょう。鎌倉幕府打倒の重要人物で楠木正成らと一緒に後醍醐天皇による建武の新政の立役者です。

その結果はお世辞にも良いとは言えませんでしたけどね。特に武士の不満が強く、それをまとめて力としたのが足利尊氏。義貞は後醍醐天皇に近く、不満がよくわからなかったといわれています。そして義貞と尊氏は対立へ。

義貞は尊氏の巧妙な手口によって孤立し、ついには討ち取られてしまいます。義貞の最期はかつての仲間と敵対するかたち。『太平記』によれば矢で撃たれたあと、自ら首を切って壮絶な自害をしました。

金龍寺は新田家の菩提寺なので代々のお墓があります。一般の方々のお墓とは別にまとめられています。

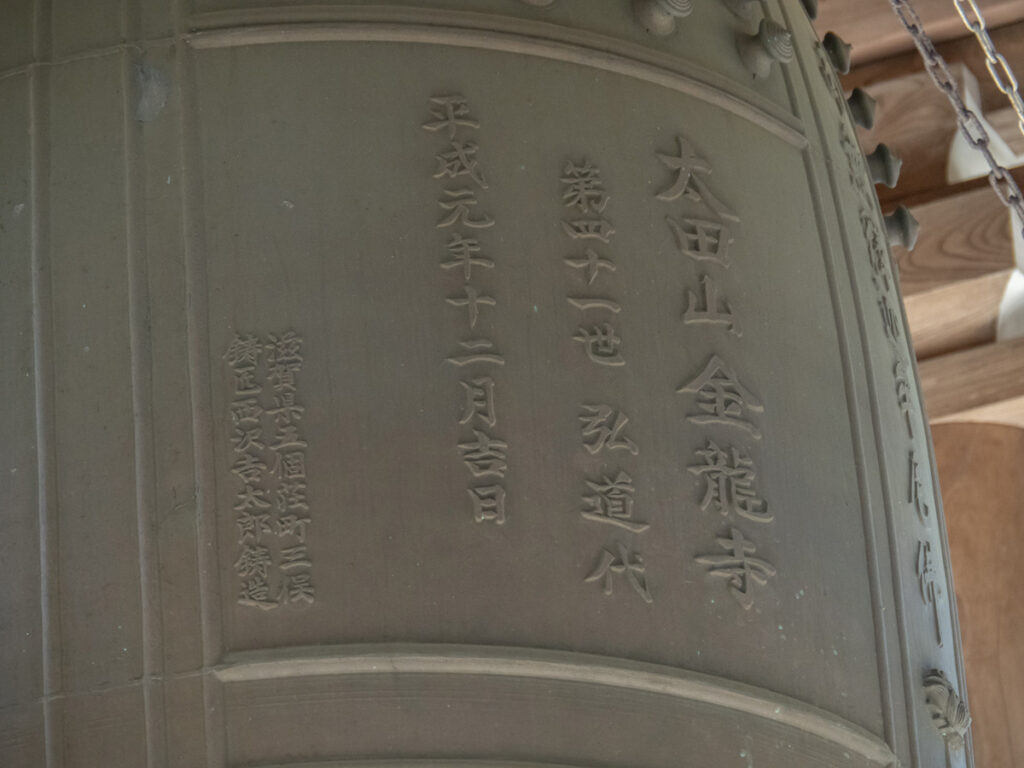

鐘楼堂

県内の多くの寺院は先の大戦の際に梵鐘を軍備のためにと献納しています。金龍寺も例外ではありませんでした。それが再建されたのは平成元年のことです。

本堂の整備も平成でしたから、平成になってから地域の安定とともに寺勢はだいぶ落ち着いてきたのでしょう。古くて歴史ある、はひとつの魅力ですが、力を合わせて新しい姿となるのも喜ばしいことかと思います。

地蔵菩薩像

お堂の左手にある地蔵菩薩像で通称、お地蔵様。お地蔵様はいろいろなところで見ますが。。この像は特にかっこいいと感じませんか!?青と金がとても美しく輝いています。

地蔵菩薩は、お釈迦様がなくなったあと、弥勒如来が地上に現れる56億年もの間すべての生き物を救済してくれます。ときには地獄に落ちた者も。。

左手には宝珠、右手には錫杖を持っています。後ろの輪っかは円光背。位の高い仏尊であることを意味しています。

このお寺のご本尊は釈迦如来です。如来は「真理に目覚めたもの」つまり悟りを開いた仏たちのことです。菩薩は如来を目指して修行する存在でどちらも多くの生きとし生けるものを救います。

wata

wata

観音菩薩(聖観音)像

お堂の右手には観音菩薩像。観音様はお地蔵様と同じくらい耳にしますよね。

千手観音や馬頭観音などとの関係はご存知でしょうか。観音とつくのは、みんなこの聖観音が姿を変えたもの。お願いごとに応じて33の姿があります。お参りをすると姿を変えてどんな災厄も取り除いてくれます。こちらも素晴らしい像です。

寺宝:絹本著色十六羅漢像

金龍寺の寺宝といえば『絹本著色十六羅漢像』です。大正6年に国指定重要文化財となりましたので、非常に価値が高いと評価されています。

羅漢像の概要について複製公開展のチラシより引用します。

金龍寺(龍ケ崎市若柴町)の十六羅漢像(以下、本図)は、寺伝によると曹洞宗の開祖・道元(1200〜 1253)が中国・天童山(てんどうさん)で修行を積んだのち、帰国する際に南宋の理宗(りそう)皇帝(在位 1224〜1264)から賜ったものであるとされています。道元は本図を福井県の永平寺(えいへいじ)で供養した後、鎌倉の建長寺(けんちょうじ)に贈りました。本図はその後、鎌倉幕府の執権•北条氏の手に渡りましたが、 北条氏を滅ぼした新田義貞により菩提寺(ぼだいじ)である金龍寺に納められたといわれています。

本図は写実的な描写が特徴の「李龍眠様(りりゅうみんよう)」の様式で描かれています。羅漢像を祀(まつ)るときは、ふつう釈迦図などを中心にして配置します。本図を順番のとおりに並べていくと、 尊者2 人ずつが対になるように構成されています。これは、奇数の尊者が画面に向かって左側を向き、偶数の尊者が右側を向くように描かれているためです。

表現技法としての特徴は、金泥を使い、衣装等に精密な模様を施している点にあります。背景の図に中国の宋代の山水画らしい特色がありますが、樹本の表現に新しい技法が見られる点から、本図は宋代の羅漢像に影響を受けた鎌倉時代後期のわが国で作られたものと考えられます。

700年以上前の作品ということですから、その維持は簡単ではありません。像の本体は県立歴史館に寄託され、基本的には見られません。そこでデジタル機器(一部手作業)を利用して複製し、資料館などで展示しているのです。

簡単に言えば作品をスキャンして印刷、それに金泥などを手作業で塗っているとか。それでも約二千万円のコストがかかったといいます。もはや見なければ損です。特に市民は絶対に見ておきましょう。

wata

wata

民話『牛になった小坊主』

金龍寺には牛久沼の由来となった物語があります。これ、わたしが小学校のとき給食の時間に流れたビデオで知りました。ちょっと怖かった思いでがあるんですよね。

むかしむかし、いまの牛久沼の近くに金龍寺がありました。金龍寺にはおどろくほど大食いで怠け者の小坊主がいました。

小坊主の大食いはすさまじく、毎回大きなお椀でごはんを何杯も食べていました。和尚が呆れて「そんなに食べるやつがあるか。腹八分目という言葉があるぞ」と、言って聞かせましたが、小坊主は「食っても食っても、底なしだあ」とおかわりを止めません。そして、食べ終わるとすぐにゴロンと寝てしまいます。

和尚はだらしない小坊主に注意しますが、いいわけをして動きません。そのうち和尚も仲間たちもその小坊主を相手にしなくなりました。

ある朝、小坊主がだいじなお勤めもせず居眠りしているので、和尚は怒り出しました。「お前の身体にはなまけ虫がすみついている!そんなにゴロゴロ寝ていると、いまに牛になってしまうぞ!」和尚の剣幕にびっくりした小坊主は、さすがにそのときばかりは反省をして、居眠りや昼寝をしないように決意しました。しかし、眠気には勝てず、いつもの生活は変えられませんでした。

ある日、小坊主は井戸に水を汲みにいきました。汲み終わってなんとなく桶の水をのぞいてみると、そこには2本の角の生えた牛の顔がありました。小坊主は驚くと同時に絶望しました。そして沼の方に走っていきました。

一方、和尚は小坊主が井戸に行ったあと行方不明であることを知りました。他の小坊主たちに探させましたが、一向に見つかりません。そのうち、沼の方から和尚を呼ぶ声がしました。

和尚が声のする方にいくと、そこにはまるまる太った子牛がいます。子牛は「和尚の言うことを聞かなかったので、このような姿になってしまいました。こうなってはもう死んでお詫びするしか無いです」そう言うと子牛は沼の中に入っていきました。

和尚は「待ってろ。御仏の力でもとに戻してやるから」子牛を止めようと尻尾を掴みました。しかし、子牛は歩みを止めず、どんどん沼に入っていきます。そのうちしっぽがぷつんと途切れ、子牛はそのまま沼に沈んでいきました。しかたなく、和尚たちはその尻尾を供養することにしました。

以来、牛が沈んでいった沼を「牛喰い沼」と呼ぶようになりました。それがやがて牛久沼となったそうです。

色々と教育的な意味合いがあるのでしょう。ちなみに牛を引き止めたときしっぽが抜けたそう。寺宝にはそのしっぽを使った払子があるとか

wata

wata

御朱印

金龍寺の御朱印です。本堂右手の庫裏でいただけます。

ご住職は外出されていることも多いようなので、いただけたらラッキーくらいでどうぞ。

牛久沼の景観を楽しむなら、龍ケ崎市にある牛久沼水辺公園。この公園は2005年にできました。

素晴らしく広いのでお散歩や運動に最適。季節によっていろいろなお花が咲くことも特徴です。広さのわりに利用者が少ない公園なので、のんびり過ごせます♪

たどり着くには近くのお店『伊勢屋』を目指すといいでしょう。そこからお店の正面の通りを(国道)6号と反対側へ進めば公園です。アクセスにはお店の住所を載せました。

アクセス

| 名称 | 牛久沼水辺公園 |

| 住所 | 茨城県龍ケ崎市稗柄町125(伊勢屋) |

| 駐車場 | あり |

| Webサイト | なし |

・金龍寺は新田義貞の菩提寺。太田市(群馬県)から移設されてきた

・本堂の裏手に新田家のお墓がある

・金龍寺の怠け坊主が牛になったという民話があり、牛久沼の由来といわれている

・御朱印は本堂右手の庫裏でいただける

参考文献

茨城の寺(四)/今瀬文也

茨城県の民話/編:日本児童文学者協会

知っておきたい仏像と仏教/発行:宝島社

筑西風土記/著:中村ときを

記事は筆者の主観が多分に含まれております。

誤解や情報が古くなっている場合があることをご了承ください。

寺院巡りにどうぞ