wata

wata

土浦市の善応寺(真言宗豊山派)は「ぜんのうじ」と読みます。「ぜんおうじ」と思っていたのでちょっとびっくり。

と、こんな感じで身近でも知らないことってたくさんありますよね。わたしは土浦に長らく住んでいますが、真鍋の善応寺のことを調べていたら新発見がいくつも!

なんとなく知っていること。改めて調べてみると意外と面白いですよ。興味深いことをいくつかまとめておきます。土浦市民は特にチェックして欲しいです!

この記事でわかること

- お寺の由緒詳細

- 佐久良東雄の関係

- 御朱印のいただき方

由緒

当寺の歴史について公式サイトから引用します。その後に境内の造営についてまとめましたが、出典を記載したものを含めて公式サイトにあるものと同じです。

当照井山歓喜院善應寺は真言宗豊山派に属する寺で、寛文十年(1670)土浦城主 土屋但馬守数直 観音堂を建立、土浦城鎮護の祈願所とされる。これ以前の記録皆無の為、この年をもって当山開創としている。観音堂下の照井は寺の山号のいわれとなった井戸で臼井鏡井などと呼ばれている。

善應寺の歴史

土屋数直により土浦城の鬼門守護のために建立。

同時に本尊も焼けたと伝わる。

*『茨城県の地名』より

*『茨城の寺(四)』より

*『茨城の寺(四)』より

*『茨城の寺(四)』より

真鍋の大火により観音堂焼失。

*『茨城県の地名』『茨城の寺(四)』より

*『茨城の寺(四)』より

戦争のために供出。

*『茨城の寺(四)』より

ご本尊は大日如来(胎蔵界と聖観音です。大日如来は本堂、聖観音は観音堂でお祀りしていています。聖観音は実質的な創建と同時期なので割合としてはそちらを信仰する方も多いのではないかと思います。

寛文10年(1670年)に土浦藩主の土屋数直が鬼門除けの祈願寺として再興したといわれ、代々歴代の城主によって保護されてきました。後ほど紹介する照井に関しては土屋氏の前に土浦城主だった朽木氏との逸話もあります。

観音堂の建立以前については「記録皆無」とのことですが、『茨城県の地名』によれば、南北朝時代の『大光禅師語録』や室町時代の『大虫禅師語録』の記述から中世にあったのではないかと考えられています。

藩校郁文館の責任者である藤森弘庵(文館)と大久保要(武館)、勤王の志士であり歌人として知られる佐久良東雄の墓があることでも知られています。東雄は当寺の二十代住職としても活躍しました。

関東八十八ヶ所霊場の第三十五番目にも数えられています。真言(大日如来)とご詠歌はこちら。

真 言:おんあびらうんきゃん

ご詠歌:かぜきよく あかるくまなべの だいしそん まいりねがわん よきこたえをば

アクセス

駐車場は照井の井戸の眼の前と道路を挟んだ向かい側にあります。どちらも細い道路沿いにあるのでお気をつけください。停められないということはまずないでしょう。

| 名称 | 照井山 善応寺(真言宗豊山派) |

| 住所 | 茨城県土浦市真鍋3丁目12−1 |

| 駐車場 | あり |

| Webサイト | 公式サイト |

観音堂

当寺は街中にあるので境内が広大というわけではありません。山門をくぐって石段を少し登れば中核ともいえる観音堂にお参りできます。中に安置されているのは聖観音です。

江戸時代前期に建てられた観音堂に安置されたのは、智証大師作と伝わるの木造の本尊でした。十五年後の火事で焼失しましたが、首の部分が焼け残っていたので金銅で造られた新たな本尊(現本尊)に埋め込まれたといいます。

本尊は秘仏なので公開されません。でも伝説のある貴重なものですから、ちょっと見てみたいという気持ちが湧きますね。江戸時代くらいまで遡れば境内の造営や整備のためにご開帳していたかもしれません。

大棟の中心を飾るのは三つ石紋。土浦藩主である土屋家の家紋です。城の鬼門除けとして建立したということですから、基点をあらわす紋が必要ですよね。

ただ、鬼門というのは北東(東北)のことです。当寺は城の北にありますから、鬼門除けになるのかなと若干の疑問は残ります。

建物の彫刻はかなり大胆です。向拝には水引虹梁がなく、丸彫の巨大な双竜が睨み合っています。面白いことに龍の胴体はつながっているのですね。緻密な造りというわけではありませんが、印象的で見どころのひとつです。

虹梁上と手挟の部分にも立派な彫物がありました。こっちもややユルめ。花は葉の形から牡丹だと思います。鳥は鳳凰でしょうか。真鍋八坂神社の本殿と同じ構図をしています。

昭和46年(1971年) 観音堂、六地蔵石幢、佐久良東雄の墓、大久保要の墓(すべて市指定)

昭和48年(1973年) 佐久良東雄の書、木原老谷の墓、照井(すべて市指定)

本堂

観音堂がたいへん立派なので本堂と勘違いしてしまう方はいるかもしれません。観音堂の右側の通路から奥に進むとあるのが本堂です。こちらも立派!

霊場巡りで参拝するのはこちらのほうですね。紹介されている真言も大日如来のものとなっていますから、こちらでお唱えするのがよいかと思います。

佐久良東雄との関係

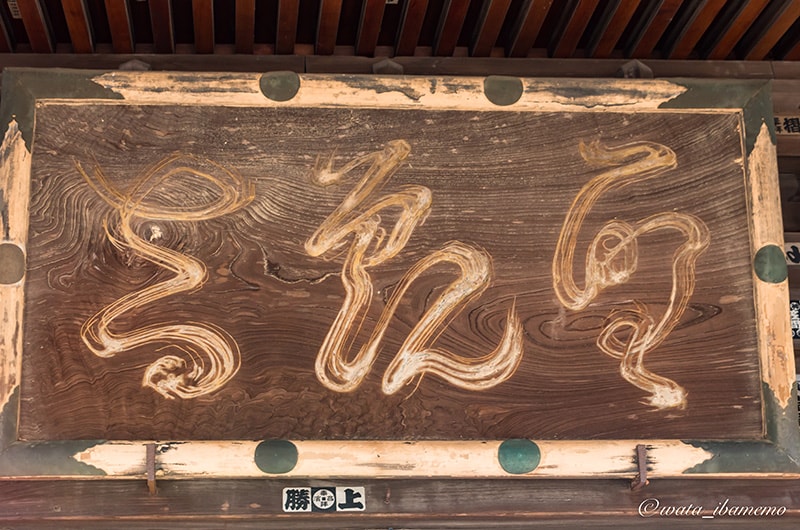

善応寺の文化財といえば後ほど紹介する照井と観音堂の扁額。扁額を書いたのは勤王の志士佐久良東雄です。

この名前でピンとくる人はかなりの歴史通。私はお名前と石岡市で生まれたことくらいしか知りませんでした。じつは善応寺の第18代住職です。

佐久良東雄は幕末に活躍した国学者。とはいえ、この時代の教養人はなんでもやりました。もともと僧侶でしたが水戸学や国学を学び、歌も得意だったそう。東雄は歌人としての名前なんですね。

土浦にいた際は色川三中や藤森弘庵と交友がありました。土浦藩を代表する文化人ですね。それに水戸藩の藤田東湖や会沢正志斎とも。。

東雄の最期は獄中死。井伊直弼を暗殺した桜田門外の変に参加した水戸藩士を支援したりかくまった罪で投獄。そのまま自らの意志で断食して亡くなりました。

東雄が亡くなったあとも故人を偲んで善応寺に訪れる方がたくさんいました。戦中には超大物もいらしたようですね。長くなるので別の機会に。。

照井の伝説

善応寺の山号は照井山。その由来は境内に今も残る照井です。もちろん当寺にとって重要な場所であり、井戸には土浦藩ゆかりのありがた〜い伝説があるのです。

『民話100話 土浦ものがたり』にあるお話をざっくりまとめると次のようになります。

むかしむかし。鹿島の神様はたびたび善応寺に遊びにきていました。ある日、新治の法雲寺に寄ったあとに善応寺にくると、とても喉の乾いた神様は穴を掘って湧き水を飲みました。それ以来この井戸はどんな日照りでもこんこんと水が湧き出てきて、人々をうるおしたといいます。

はじまりは少々ミステリアスですが、寛文10年(1670年)には土浦藩主の土屋数直によってここから城内に水を引き入れて利用されたそう。なんでも松の木で水道管を作ったとか。市の郷土博物館で保存されている…はず。

また、公式サイトでは弘法大師が掘ったという伝説を紹介しています。さすが真言宗のお寺ですね。ちなみに「臼井鏡井」とも呼ばれているそうです。

こちらの井戸は山門に向かって左手の駐車場に隣接しています。車を止めたら目の前が照井ということですね。そのため楽に汲むことができるかと思います。

wata

wata

境内の史跡は照井の他、佐久良東雄の墓 大久保要の墓 木原老谷の墓があります

鐘楼堂

観音堂の向かって右手、本堂の手前にそびえる鐘楼堂。はじめは宝永三年(1706年)に建てられました。その梵鐘は昭和期の戦争によって供出されることになりましたが、昭和51年に再鋳して今に至ります。

再鋳は真鍋小学校が創立百周年を迎えるにあたり、同窓会会長である中川延四郎氏が呼びかけたことによります。梵鐘には菩提発願功徳主として『真鍋小学校同窓会 中川延四郎 外一同』とありました。

中川氏はいまある中川ヒューム管の創業者。前市長のお父さんでもあります。小学生の頃、土浦の名産品はれんこんとヒューム管と教わったのでこうした場所でお名前を拝見して感慨深いものがあります。

梵鐘には真鍋の歴代町長、真鍋小の恩師、真鍋町の戦没者のためとあります。鋳造は桜川市の小田部鋳造です。

御朱印

善応寺の御朱印はこちら。本堂右手の庫裏でお声掛けさせていただきました。

ご本尊の大日如来が書かれていますね。右上の関東三十五番は関東八十八ヶ所霊場の、という意味です。

・善応寺は江戸時代に観音堂が建立された。歴代土浦城主など、土浦の歴史と深い関わりがある

・境内の照井は鹿島の神や弘法大師が掘ったと伝わる

・御朱印は本堂右手の庫裏でいただける

茨城の寺(四)|著:今瀬文也

茨城県の地名|編:平凡社

土浦の文化財|土浦市教育委員会

民話100話 土浦ものがたり|著:本堂清

記事は筆者の主観が多分に含まれております。

誤解や情報が古くなっている場合があることをご了承ください。

寺院巡りにどうぞ