wata

wata

まっくら観音。この名前でどんな観音様を想像するでしょうか。

わたしはお参りする場所を選ぶとき、御朱印をきっかけにすることが多いです。御朱印をされている寺社は強い信仰のない方であっても受け入れてくれると思うからです。

用事があって訪れた河内町周辺で検索してみると。。出てきました。勝福寺(真言宗智山派)。別名『まっくら観音』。しかもWebサイトがやたら充実している。。これはと思いレッツ参拝。

この記事では河内町の勝福寺のユニークなお寺運営や御朱印などをご紹介します。

この記事でわかること

- お寺の由緒と御本尊

- 金魚ちゃんについて

- 御朱印のいただき方

- 謎の石仏について

由緒

祐圓(祐円)上人によって創建。古来より祈願寺として知られ、「何事にも勝って福が授かる寺」といわれる。

江戸大工の仁左衛門により建立されたといわれる。

*境内石碑より

ご本尊は大日如来です。真言宗といえばこちらですね。他の寺院と少し違っているのは金剛界と胎蔵界の大日如来を揃ってお祀りしていること。金剛界は現世界、胎蔵界はそれを包むもうひとつの世界と考えられています。

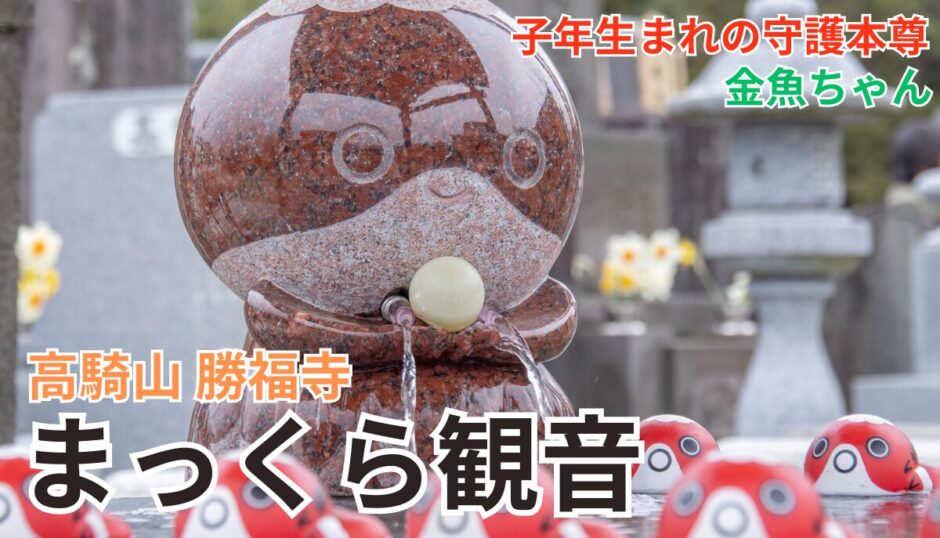

愛称の「まっくら観音」はご本尊とは別に祀られている千手観音です。守り本尊の思想により「子の年」に生まれ方を守護するとされています。六観音の中でも十一面観音に次いで古い観音さまですね。

その観音さま、昔は50年に一度しか公開されなかったのだとか。いまは毎年の縁日(8月9日)に御開帳されるので、当日にお参りすれば誰でも拝観できるようになっています。

「まっくら」の由来はかつてお寺の参道が松の木に囲まれていて『まっくら』だったためだとか。現在はキレイに整備されているので、そうした面影を感じることはできません。

ところで、上記のご本尊はいずれも町指定文化財で「室町時代の作」なのだとか。当寺は江戸時代の創建とされるので、それよりも古い時代の仏像があることになります。はてさて。

wata

wata

平成12年(2000年) 両部大日如来坐像2躯、千手観音立像立像1躯(いずれも町指定)

勝福寺の観音様はまっくら観音と心願観音の2体。心願観音は一生懸命祈れば「心の願い」を叶えてくれるといわれています

当初は祈願寺だったので檀家を持ちませんでした。現在は宗派不問で墓地利用を受け付けています。

アクセス

| 名称 | 高騎山 勝福寺(まっくら観音) |

| 住所 | 茨城県稲敷郡河内町羽子騎9番地 |

| 駐車場 | あり |

| Webサイト | 公式サイト |

| 年中行事 | 2月3日…節分会 8月9日…ご縁日 8月17日…お布施餓鬼 12月31日…除夜祭 |

境内入口

午前9時30分頃に訪問。とてもわかりやすい入口ですよね。桜はおとなりの土師神社。かつての村社で茨城県神社庁にも登録されています。

入口から100mほど進むと右手に駐車場、左手に霊園があります。

霊園ははるかぜ墓苑といってどんな方でも供養していただけます。ペットと一緒の埋葬もできるそう。駐車場は20台くらい停められそうな広々としたもの。壁画に可愛らしい金魚が。。後ほどご紹介します。

鐘楼堂

山門の手前に立派な鐘楼堂が見えます。以前に参拝したときは梵鐘にあまり興味が無かったのでスルーしてしまいましたが、少し勉強した今は気になって仕方ありません。

美しい天女の隣には「南無観世音菩薩」、反対側には「南無大師遍照金剛」。「まっくら観音」と真言宗ではお馴染みの御本尊に対する念仏ですね。

残りの二面には上記のような梵字が見えました。「オン バ ザラ ダ ト バン」と「ア ビ ラ ウン ケン」これは当寺の御本尊である金剛界大日如来と胎蔵界大日如来の真言です。

わたしの理解だと「オン」は真言の冒頭に来ますから、金剛界→胎蔵界の順に読み上げる習わしということでしょうか。

山門

山門には『開運厄除』。文字に使われている朱色にも厄除けの意味があるんですよね。

足元には立て札。なになにお寺でマルシェですと。。ご住職のお話によると、お寺で商売するのは織田信長の時代からあること(楽市楽座)。多くの方が自然に集まる場所ですから、合理的かもしれませんね。

ヨガ教室は毎月第1、第3火曜日に開かれています。ヨガは仏教と同じようにインドから伝わりましたから、面白い企画だと思います!

本堂

山門をくぐってゆるーくカーブした参道を進み本堂へ。暖かくなってだんだん植物たちが育ってきているようです。

それにしても立派です。平成16年に再建されました。ちょうどご住職がいらっしゃって中をご案内いただきました。撮影もOKとのことで遠慮なくパシャリ。

見えないと思いますが、一番奥にあるのが2体の大日如来像。金剛界と胎蔵界では腕の組み方が違うので注目してみてくださいね。

「まっくら観音」はその向かって左手に安置されています。もちろん扉は閉まっていますよ。ご開帳は縁日の8月9日のみ。夜まで拝観できますので、お仕事終わりにもぜひ。

その手前には五鈷杵が置かれています。五鈷杵を撫でたあと自分の悪いところを撫でると良くなるといわれています。

五鈷杵は弘法大師(空海)が肌身離さず持っていた仏具で魔を打ち砕く最強の武器です。勝福寺の節分会では皆さんにお配りするそうです。欲しい!!

wata

wata

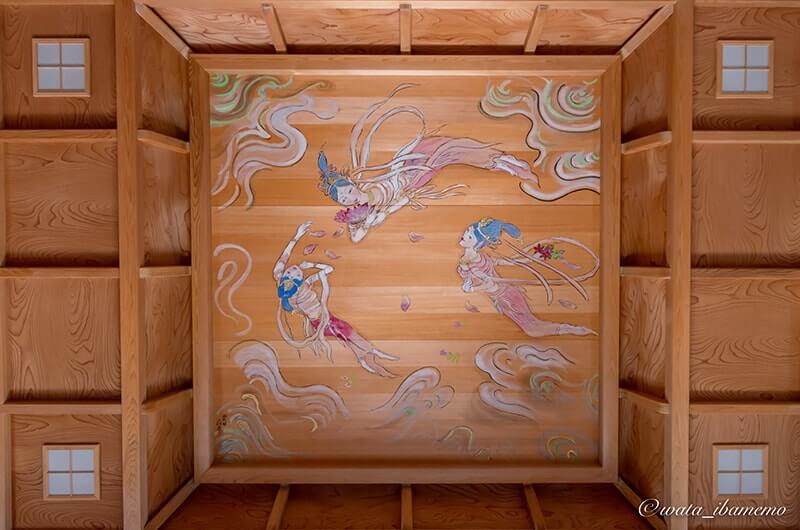

天井絵

本堂の天井絵。美しい3人の天女が漂っています。このアングル、どうやって撮影したか想像できますか?

じつは本堂で仰向けに寝そべっています。天井絵は、それが正しい見方なのだとか。だれもいなかったので遠慮なくやりました。早い時間にお伺いしてよかった。貴重な体験です。。

金魚ちゃん

本堂の上から吊るされているのは、勝福寺の公式キャラクター金魚ちゃんです。かわいいですよね。土浦市出身の小林由季さんのデザインです。

金魚はおめでたいお魚として考えられているそうです。魔を払う朱色をしていますからね。中国から伝来したという点では仏教ともゆかりがあります。

金魚ちゃんは勝福寺の御朱印や駐車場の壁画にも登場しています。写真のちょうちんは年3回(除夜祭、節分会、縁日)飾られます。

1つ3,000円でどなたでも奉納OK!次の縁日には200以上の縁日が泳ぐそうです。楽しみですね〜!

御朱印

勝福寺の御朱印は2種類、現在は千手観音(まっくら観音)の他に限定も含めて常に5種類以上を頒布しています。本堂右手に受付の立て札にしたがって寺務所をお訪ねください。

こんな愛らしいキャラクターのいる御朱印は珍しいですね。2019年の1月から登場しました。それに『両部大日如来』の文字もとっても珍しい!

現在の御朱印は原則的に印刷シール式です。

謎の石仏

境内を散策していたら珍しい像を発見したので紹介させてください。まずは上の像。初見では庚申講の本尊として知られる青面金剛かと思いました。

しかし、よく見たら胸のところにドクロをあしらったと思われるネックレスが。足元にも三猿らしき彫物が見えないのでちょっと違うのではないかと。怒りの形相に逆立った髪、それに右手には剣があるようです。

SNSでつぶやいたら「深沙大将」ではないかとコメントをいただきました。勉強不足で知らなかったのですが、西遊記の沙悟浄のモデルにもなっているそう。なるほどお!

他にもドクロのネックレスをつけている仏尊としては大威徳明王、伊舎那天、降三世明王、軍荼利明王があげられます。たぶんこのうちのどれかなのでしょう。もしこれじゃないか?と思うものがあったら教えてください!

深沙大将の隣にあったのが、三つの石仏。それぞれ二体の地蔵らしきものが彫られています。しかしこれも同じものは見たことがありません。なぜニコイチ?石の状態からすると三つは同年代と思われます。

こちらは六地蔵では?というコメントをいただきました。たしかにどれも頭が丸まっていて、衣装も地蔵らしさがあります。ちょっと戸惑うのは両の石の片側は棒状の物を持ち、その先に装飾品が見えることです。

六地蔵にはこのように二体ごとに分割されているものや一石にまとめられている場合もあるのです。県内で見た記憶がなかったのですが、その可能性は高そう。あとは手に持っているものが何か知りたいですね。

勝福寺はかつて祈願寺でした。祈願によって人々の生活に何か影響を与えるということは、呪術的な性質が強かったのでしょう。真言宗に属す修験や山伏が関与していたのかもしれませんね。

もしかしたら純粋な仏教では説明できない石仏だったりして。それはそれで面白いですよね。民俗学などの知見も踏まえながら昔の人々がどんなことを考えていたのか辿ってみたいものです!

・ご本尊は金剛界と胎蔵界の大日如来。それと別に「まっくら観音」をお祀りしている

・江戸時代の創建といわれるが、本尊はそれより古い時代に作られた

・御朱印の種類は豊富。期間限定も頒布している

記事は筆者の主観が多分に含まれております。

誤解や情報が古くなっている場合があることをご了承ください。

寺院巡りにどうぞ