wata

wata

行方市の八坂神社には馬を使った奇祭があるんです。

県内でよく見かける八坂神社。ご祭神は須佐之男命で夏には祇園祭。ここまでは皆さんご存知かと思いますが、古宿地区では馬が盛大に暴れる奇祭があります。その名も麻生祇園馬出し祭り。

この記事では八坂神社と馬出し祭りをご紹介します。一般の方も見物できますので、ご興味が沸きましたらぜひご覧になってください♪

古宿の八坂神社とは

鳥居

由緒

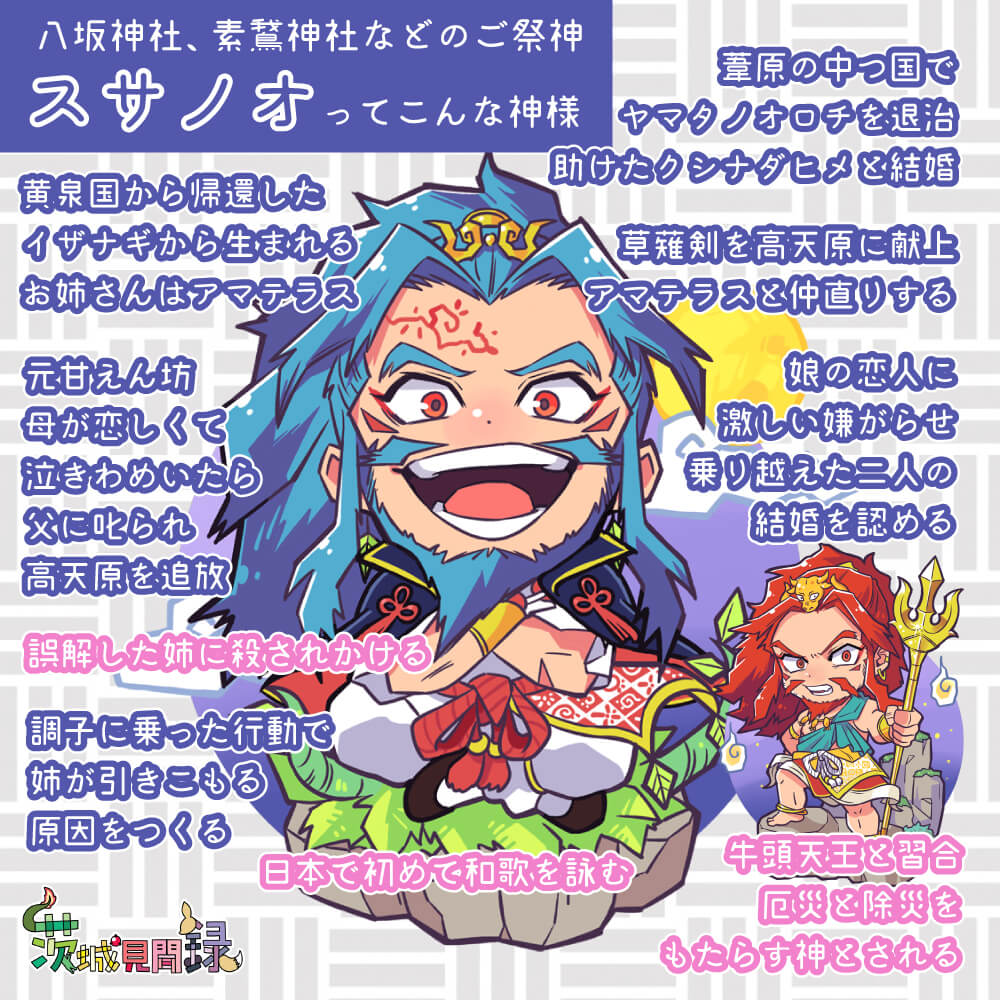

ご祭神は須佐之男命です。それに誉田別命と建御名方命を配祀しています。配祀は大正の合祀によるのでしょう。

天王崎公園

明治以前は牛頭天王を祀っていました。ということは、当社も祇園社や牛頭天王社と呼ばれていたかと思います。当地の小字「天王崎」はその名残ですね。

名称変更は明治の神仏判然令によります。この通達は神と仏を区別して扱えというもので、すべての牛頭天王はかねてから同体とされた須佐之男命に置き換えられました。

wata

wata

八坂神社についてもっと知りたい方はこちら

アクセス

麻生八坂神社は天王崎観光交流センターコテラスのおとなり。霞ヶ浦に面した景観の良い場所にあります。

駐車場はありませんので、車でいらした方はコテラスを利用することになるかと思います。

歩いて2分ほどの天王崎公園では夏になると花火大会(サンセットフェスタIN天王崎)を開催。見事な水中スターマインが有名です。

| 名称 | 八坂神社 |

|---|---|

| 住所 | 茨城県行方市麻生420 |

| 駐車場 | なし |

| Webサイト | 行方市公式 |

境内

松の木に挟まれた参道

鳥居の先にはさほど広くありません。直線で100mほどでしょうか。参道の両脇には松の木。砂浜のような地面にまつぼっくりが落ちているのが独特です。

丸みを帯びた狛犬と石碑

長い年月をかけて丸みを帯びた狛犬。けっこう愛らしくなっちゃってますね。

境内の石碑は金比羅神社。猿田彦大神など。こうした石碑の楽しみ方は裏になにが彫ってあるかですよね。ふふふ。。

社殿

社殿、本殿ともにキレイなので新しく感じます。といっても数十年は経っているのでしょうが。

古くて歴史を感じる社殿もよいと思いますが、どんな建物も永遠ではありません。修繕や新築されたとしても役割は同じですから、変わらず大切にしていきたいですね。

水神宮

水神宮の鳥居

社殿の左手には水神宮がありました。特に表記はないのですが、ご祭神は福岡の本営と同じ安徳天皇、平徳子(建礼門院)、平時子(二位の尼)、そして天之御中主でしょう。

霞ヶ浦に面しているので、水難に遭われた方の霊を慰めているのだと思います。

水神宮と錨

祠の右側に錨を見つけました。以前、土浦の水神宮のことを調べたときに知ったのですが、水神宮の錨は亡くなった方の遺体を引き上げるために使用されました。

ただ、この錨は比較的新しいものなので、実際には使われていないかもしれません。

麻生祇園馬出し祭

祭りの鳥居

麻生藩の時代から毎年旧暦の6月14日、15日は藩主を中心に盛大なお祭りを開催してきました。新暦に置き換えると7月10日頃のようです。

廃藩置県のあとはそれに代わって麻生祇園馬出し祭。近年は毎年7月の最終週の土日に行っています。

馬出し祭りの特徴は、暴れる馬をヤマタノオロチに見立てて、須佐之男命を奉じた神輿と激しくもみあうこと!

オロチをやっつけるスサノオ神話になぞらえておりますので、明治以降にはじまったことがわかります。このおまつりには厄(オロチ)を祓う願いが込められている思います。

神輿の準備

昨年(2018年)の土曜日に参加しておりましたのでレポートします。

祭りは2日間あります。2018年のスケジュールは土曜日の午後1時から『御浜おり』、日曜日の午後3時から『御立ち』です。おそらく例年同じです。

わたしが会場についたのはお昼すぎ。小雨が降ったり止んだりしていましたが、みなさん気にすることなく神輿を準備していました。この前は地区内を練り歩いていたそうです。

若干というか、かなりお酒の香り漂う会場なので、待っているだけでほろよい気分。。

子どもが飾り馬を引く姿

はじめは子どもたちが駆け足で馬(模型)を引きます。かわいい顔していますが、一応ヤマタノオロチ。子どもたちがなんどか往復すると、今度は本物が駆けます!

ヤマタノオロチに見立てた馬

馬は手綱を強引に引っ張られると、すごくイライラしたようす。それを3回繰り返すと。。

暴れる馬

激怒して人を引きずりながら全力疾走。それを神輿(須佐之男命)が追います。

60kg以上ある大人の男性の体が宙に浮くのですから驚きます!少々不安もありましたがけが人はでなかったようです。。

3回ほど繰り返したでしょうか。最後は鳥居の前で馬を休ませ、神主さんが祈祷をしてこの日はお開きとなりました。ちょうど雨が強く降ってきたので、わたしも撤収。参加したみなさんはこのあともお酒や霞ヶ浦の幸をお楽しみかな?

なぜ、馬をヤマタノオロチとするのでしょうか。行方市商工会のブログによると、常陸国風土記に麻生(行方市内)の馬が朝廷に献上されたとあるそうです。

かつて麻生は馬の産地で、神のように大切な存在だったのでしょう。神話に登場するヤマタノオロチ役にふさわしかったのかもしれませんね。

まとめ

この記事のまとめ

- 明治以前は牛頭天王社。天王崎も神社に由来する

- 馬出し祭りは7月最終週の土日

- 祭りでは本物の馬がオロチのごとく走り回る

この記事で紹介した本はこちら

wataがいま読んでいる本

マンガで『古事記』を学びたい方向け

神社巡りの初心者におすすめ

記事は筆者の主観が多分に含まれております。

誤解や情報が古くなっている場合があることをご了承ください。