wata

wata

武甕槌命を祀る神社といえば鹿島神宮や鹿島神社とだいたい名前が決まっています。(祭神が複数の場合は別)

ところが、稲敷市には同神を主祭神としながら大宮大神なる社号を用いる神社があるではないですか!なんとも興味深いことです。

というわけで、この記事で詳しくご紹介します。。が、色々説明しているうちにかなり難しくなってしまった気がします。

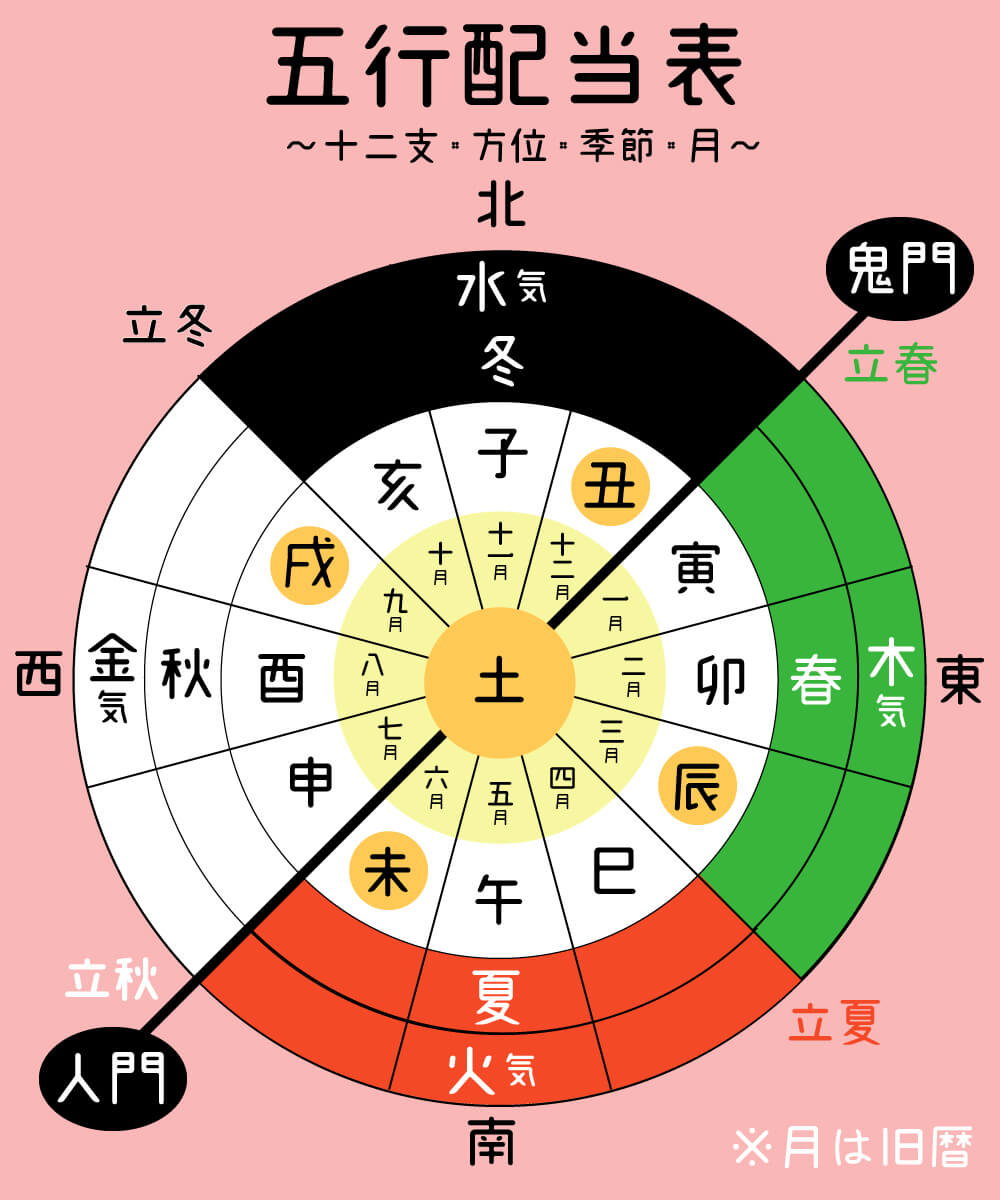

難しいのはおそらく五行説の部分なので気になる方は「相生」「相剋」「三合」「成数」についてぐぐるか吉野裕子先生の本で勉強しましょう!ワンランク上の参拝ができるようになりますよ♪

由緒

3月15日創建

3月15日創建

15日造営。鹿島神宮より奉幣を納められる

土浦の仏師が風神・雷神像を奉納 ※現在は見られない

古くは大宮阿磐神社と称し、後に根崎大宮大明神、大宮大明神と称した

阿波崎の無格社・八幡神社、白幡神社、浅間神社、高産霊神社、伊佐部の宇賀神社、住吉神社、天満神社、高産霊神社、下須田の厳島神社、宇賀神社を合併

龍彫水鉢、水舎、風神・雷神像、狛犬が奉納される

御祭神は健御雷之命です。言わずと知れた常陸国の一の宮、鹿島神宮の御祭神ですね。配祀は次のとおりです。(明治期に合併した神社の祭神と思われます)

- 誉田別命

- 此花咲耶命

- 皇産霊神

- 宇賀玉命

- 表筒大神

- 菅原道真

- 高彦霊命

- 市杵島姫命

- 宇賀玉命

また、当社には次のような伝説が残されています。

鹿島の神は此の地の宮原の地に、香取の神は立切でご休憩なされ、猿田彦の導きにより現在の鹿嶋・香取の地に御鎮座しました。その後、その御在所の跡に神社が建立されました。

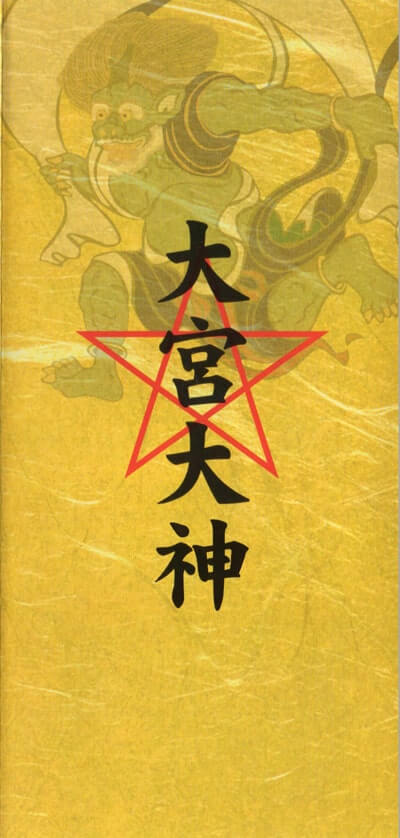

大宮大神のパンフレット

『常陸国風土記』には天智天皇の代で初めて朝廷から鹿島に使いが渡り神の宮を建立したとあります。当社の創建はその前の出来事ということなのでしょう。

さて、それよりも興味深いのは創建の日付です。古代の創建にもかからず、月日まで伝わるのはかなり珍しいのではないでしょうか。

その疑問を深堀りするために今回も陰陽五行説であれこれ読み解いていきます。五行説は古代中国の哲学で漢字の伝来と共に日本に渡り民俗に影響したと考えられています。当社のパンフレット(表紙)にもシンボルがありますので無関係ではないはずです。

まずは創建年の意味を探ります。天智元年(668年)を干支にすると戊辰。続いて旧暦3月といえば辰の月。そして15日は。。私見ですが、やはり辰を意味すると思います。

15は3と5の倍数です。五行説では3を木気、5を土気の生数とし、15はその2つの気を持つと考えられます。そして木気と土気を併せ持つ十二支は辰のみ。

これは奇跡的な偶然とか予めそのようにしたというよりも、五行説の思想に基づいて後付されたのではないでしょうか。社殿の再建や造営の月日も同様です。(年は事実の可能性が高い)

なお、辰は五気のうち木気に属しますが、季節の終わりを含むため土気(土用と呼ばれる18日間)も併せ持ちます。つまり、発育と稼穡(種まきと収穫)の力を持つ農業にとってありがたい十二支というわけです。

wata

wata

当社の別当は同地の照明院でした。

アクセス

最寄りICは圏央道の稲敷東。下りて約10分ほどです。

整備された駐車場はありませんが、鳥居の傍か鳥居の右手を進めば宮司宅の前に停められます。

| 名称 | 大宮大神 |

| 住所 | 茨城県稲敷市伊佐部1710-4 |

| 駐車場 | あり |

| Webサイト | なし |

鳥居

大宮大神の鳥居がこちら。あまり交通量が多くないので、わたしはこの通りの手前のあたりに駐車することが多いですね。

この先に社殿があるわけですが、境内は西向きとなっています。一般的な神社は南や東を向いており、鹿島神宮は北向きです。西というのはなにか特別な事情がありそうですね。

たとえば、西向きは東(極東)に位置することを意味するとか。方角の東は前に掲載した図のように木気です。

ちなみに鳥居の随分手前、あずま北小の辺りに社号標が建立されています。ちょっと気づきにくい。

さらにプチ情報。境内社で技芸上達の神社である天鈿女宮は鳥居からちょっと離れたところに鎮座しています。具体的な場所は記憶喪失なのでお伝えできません!!

手水舎

鳥居の先を100mほど直進すると右手に手水舎です。建物と手水鉢のいずれも平成22年に奉納されたそうで、まだまだ新しく感じました。それにしてもスゴイ彫刻。

このご時世なので残念ながら水は張っていませんでした。まぁ、立派な鉢を拝めただけよかったとしましょう。

wata

wata

神門

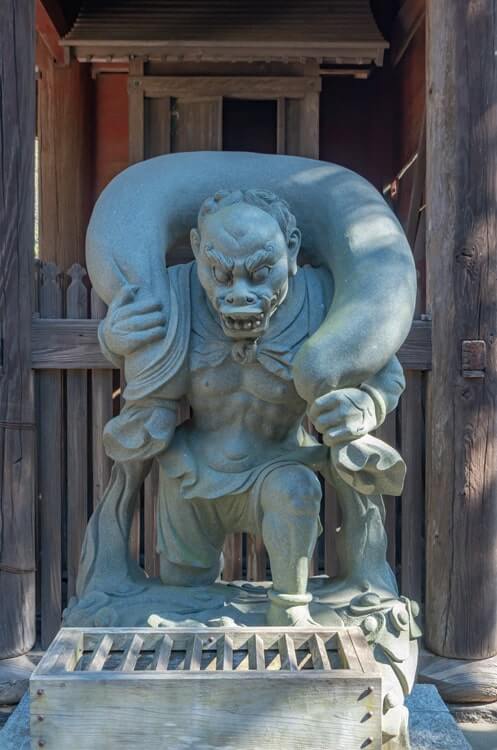

当社最大の特徴はこちらの神門、そして風神と雷神の像です。

像は手水舎と同じ年に奉納されたものですが、以前(寛政8年)にもに土浦の仏師から奉納されたものが神門に安置されていたといわれます。

いまの石像はそれらの代わりというわけですね。なんでもこの2つの像は色々と偶然が重なってこちらに置かれるようになったそうですが。。

風神と雷神の扱う風と雷はどちらも「振動するもの」として木気に属します。木気は五気で唯一の生命ですから、とにかく動くものや育つものに配当されることが多いのです。

そして「振動」にはちゃっかりと「辰」の字が入っていますから、これらは神社と御祭神に力を与える呪物といったところでしょう。

雷神の背中にある太鼓の数は木気の成数に由来して8個と決まっています。成数は気を活性化させた状態を意味する数で、各気の生数(元素を意味する)に土気の生数5を足したものです。

椿

社殿を見る前に。。向かって左手に赤い花を付けた木が立っていました。遠目でわかりにくいですが、椿かと思います。椿は御神木とは別に神社のシンボルとされています。

椿は名前の通り「春」の象徴です。赤い花は夏(火気)の色でもありますので、季節のめぐりを意味する縁起の良い植物といえるのではないでしょうか。

春の植物といえば桜が思い浮かびますが、散る桜に対して椿は常緑樹です。神社ではよく榊などの常緑樹を祭祀に用いられるので、こちらもそのような用途があったりして。

茨城だと榊が少し育ちにくいのでヒサカキという少し葉の小さな似た植物を育てるのですが、それだったら椿で代用するのもいいかもしれませんね。なにせ当社は木気の神社なので!

wata

wata

社殿

大宮大神の拝殿です。健御雷之命を祀る鹿島神社ではまず見られない配色。朱色の社殿といえば稲荷神社や天満社ではないでしょうか。

本殿は一般的な流造。男千木で鰹木一本。立派な瑞垣で仕切られていました。

棟木等の神文は巴なのですが、『茨城県神社誌』に登録されているのは「下り藤」です。拝殿手前の天水受で確認できますよ。

それにしても独特な神社ですよね。健御雷之命を祭神としながら「鹿嶋神社」などと称しないのは、神宮から分霊したのではなく別の伝承に基づき創建したという独立心なのかもしれません。

その一方で鹿島神宮との関係性を示す伝承もいくつも残っているのが面白いところ。たとえば中世までは毎年1月7日の御扉祭事のときに鹿島神宮から奉幣使があったとか。

奉幣使が着船する場所は「アガバ」と呼ばれたなど内容が具体的なので、やはりなにか特殊な関係はあったのではないかと思います。

wata

wata

境内社

本殿の背後に境内社が並んでいます。特別取り立てるものはありませんでしたが、この辺りは「宇賀神」を祀ることが多いようですね。

宇賀神はお稲荷様として知られる「倉稲魂命」と名前が似ていることから同一視されることが多いのですが、まったく別の神だと思います。

宇賀神は蛇神であり、この地方ではそのような石像も置かれていたはず。また、市杵島姫命とか弁財天も蛇と関係のある神様です。配祀にもいくつか見られますね。

当社は篤く辰を信仰する一方で周辺には蛇(巳)の信仰。「辰巳(巽)」という言葉があるように、この二支は一体として見られることもあるのでさらに奥深い何かがあるのかもしれませんね。

境内社:大黒天

鳥居から社殿に向かう参道の左手に大黒天を祀る境内社が見えます。参道から少しだけ離れるので、草木が茂っていると分からないかもしれませんね。

大黒天は日本神話に登場する大国主命と仏教の大黒天(マハーカーラ)が習合した存在です。双方とも読みが「だいこく」であったことに起因すると言われていますが定かでありません。いわば神仏習合の神(天部)です。

明治の神仏分離によって牛頭天王や権現といった神道とも仏教ともいえない存在は表の舞台から姿を消しました。しかし大黒と恵比寿に関しては根強く生き残っているのはたいへんに興味深いところですね。

社殿内にはこのように大黒と恵比寿の像がぎっしり。俵に乗っているのが大黒さまで釣り竿を持っているのが恵比寿さまです。両神の像を安置する慣習は不思議とさまざまな神社で見えます。別格扱いということなのでしょう。

wata

wata

祭祀メモ

1月7日…御扉祭 氏子全員が未明に参拝。祭典終了後に初祈祷で家内安全を祈る。氏子中、元旦より1月7日のこの日まで大神の御眠中として鳴り物、香りのするものを慎む

9月1日…詣宮祭 早朝の祭典執行後、氏子全員当社を降り出しに氏子内の諸小社をもれなく素足詣する

10月19日…例祭

社宝:稲妻雷五郎の奉納槍

稲敷市の歴史民俗資料館で販売されている『稲敷の奉納相撲〜若い衆から子供達へ』には第七代横綱の稲妻雷五郎が当社に槍槍を奉納したとありました。上がその写真です。

そんな話は初耳なので調べてみると、日本相撲協会の公式サイトに稲妻雷五郎は稲敷市出身であると書かれていました。

同槍について前述の冊子では次のように紹介されています。

第7代横綱、本名は根本才助。享和2年(1802)、常陸国河内郡阿波崎村(茨城県稲敷市阿波崎)に生まれる。出雲国松江藩松平候のお抱え力士。文政11年(1828)7月、京都の五条家より横綱を許され、同13年に熊本の吉田家よりも横綱を許された。

雷五郎の生家のある稲敷市阿波崎には大宮大神があり、本人が奉納した槍が保管されている。この槍の穂先は失われ、柄の部分だけが残されている。その柄には「天保七丙申年十二月吉日、奉納大宮大明神」「当国河内郡阿波崎村根本姓冬至松平出羽守□中 稲妻雷五郎種重所持」の墨書きがある。

稲敷の奉納相撲〜若い衆から子供達へ

稲敷は神事としての奉納相撲が盛んだったようで、その中から雷五郎のような横綱も誕生したということのようです。これはもっと知られて良い歴史ですね!

御朱印

大宮大神の御朱印です。拝殿に参道の右手の社務所を兼ねた宮司宅でいただけます。

・創建は天智年間、鹿島神宮へ向かう途中に建御雷神が休憩した場所といわれる

・境内には辰や木気に由来するものが多々見える。農耕神として崇敬したのではないか

・御朱印は参道そばの社務所兼宮司宅でいただける

茨城県神社誌|茨城県神社庁

茨城の地名|編:平凡社

記事は筆者の主観が多分に含まれております。

誤解や情報が古くなっている場合があることをご了承ください。