wata

wata

伊達政宗で知られる伊達氏との関係。茨城では龍ケ崎市が有名ですが、筑西市でも発見!

下館駅のすぐそば。中館に位置する観音寺といいます。旧国宝まである観音寺とはどんなお寺なのか。この記事でシェアしますので参拝のご参考になったら幸いです♪

寺号をはじめ「観音」の字は「觀音」が正式です。旧字なのでここでは常用漢字を用います。

目次

由緒

庫裏でいただいたパンフレット等をもとに由緒をご紹介します。

中国(梁)より渡来した法輪獨守居士が観音菩薩像を安置する

獨守居士の祈願により中館の地に湧き水が出て人々の病を治したことや時の左大臣阿部倉梯公の姫君の病を治したことにより孝徳天皇より『延命』の嘉祥を賜る。

源頼朝の奥州征伐の際、中村常陸介(朝宗、宗村の両説あり)が観音堂において武運を祈願する。大願成就により、奥州伊達郡を拝領し伊達氏の祖となる。

伊達行朝公が本堂、経蔵等を新しく造営し、比叡山から実相坊心海をまねく。

觀世音菩薩像が修理される。

本堂等が焼失する。

本堂等が焼失する。

第一八世玄海が観音堂を再建する。

仙台藩主 伊達綱村公より先祖の三百五十回忌にあたり、五十石(常陸国龍ケ崎村)が永代寄進される。

觀世音菩薩像が修理される。

参勤交代の折、行朝公の供養塔に参拝した仙台藩主 伊達吉村公より狩野探幽「八景の図」等を賜る。

参勤交代の折、行朝公の供養塔に参拝した仙台藩主 伊達重村公より螺鈿硯箱、香炉等を賜る。

觀世音菩薩像が修理される。

觀世音菩薩像が修理される。

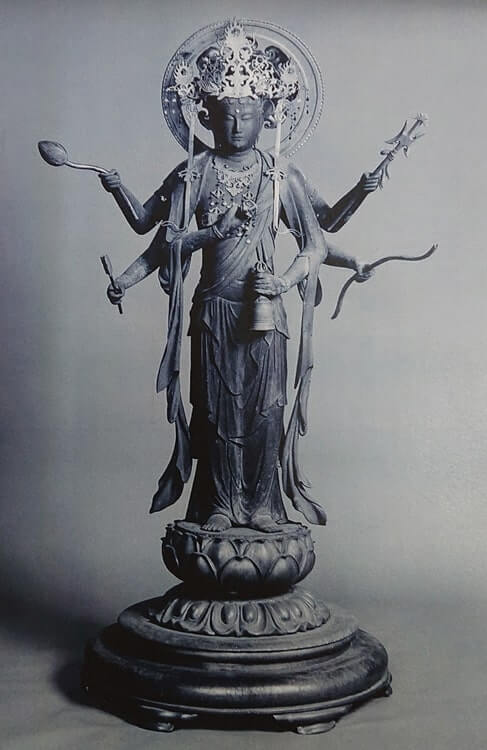

ご本尊は延命観音菩薩(立像)です。創建の際に安置された観音像とは別で鎌倉時代の作とされています。不動明王と毘沙門天が脇侍としており、三尊像として崇敬を集めています。

教育委員会の解説は以下のとおり。写真は『アメブロ版「筑西歳時記」~茨城県筑西市(旧 下館市、真壁郡関城町・明野町・協和町)』から引用します。

木造寄木造で、本躰(ほんたい)、光背(こうはい)、台座ともに桧材です。頭部は高髻(こうけい)を結い、天冠台をつけ、地髪筋目彫(じはつすじめぼり)、彫眼(ちょうがん)、三道(さんどう)を刻み、条帛(じょうはく)、天衣を懸け、腰布をまとっています。

木造観音菩薩立像/筑西市教育委員会(公式)

六臂(ろっぴ)はいずれも屈臂(くっぴ)し、左真手は腹前で掌を内に握り五鈷鈴(ごこれい)、左第一手は左上やや前方で鉾(ほこ)、左第二手は左下で弓を執ります。右真手は胸前で手の甲を内に五鈷杵(ごこしょ)、右第一手は右上やや前方で未開蓮、右第二手は右下で箭(せん)を執ります。腰をわずかに左に捻り、左足をやや前に出して立ちます。

光背は輪光、台座は蓮華四重座。

胎内背部に、貞治2年(1363)修理の墨書銘があり、享保元年(1716)修理の木札があります。

戦前は国宝でしたが、戦後は重要文化財に。戦後の国宝は重要文化財の中でも特に価値の高いものが指定されています。

中世、近世と大きな火災に遭っていながら本尊が無事とは奇跡的。一度でいいから現物を拝観してみたいものですね。

また、当寺は伊達氏との関係が深いことでも知られています。なんでも伊達氏の始祖であり常陸介だった中村朝宗は当地を拠点としていたのだとか。その後、南北朝時代になると子孫の伊達行朝は一族の旧地として伊佐城に居城し、南朝方として合戦に参加しました。

戦いに敗れた行朝は奥州に撤退。境内に行朝の供養塔があるのは城の一画に位置する当寺との関係が深かったためでしょう。観音寺と伊達氏の関係は江戸時代になっても続き、たびたび藩主が寄進をしています。元禄の50石の寄進から関係性の強さが伝わりますね。

宗派の本尊として阿弥陀如来像も安置されており、そちらは市指定文化財になっています。

アクセス

北関東自動車道の桜川筑西ICから約15分。グランテラス筑西からだと約5分で到着。駐車場は境内西側にありました。

最寄り駅は真岡鐵道の折本駅。徒歩15分ほどなので車なしでも参拝可能です!

| 名称 | 施無山 延命院 観音寺(通称:中館観音) |

| 住所 | 茨城県筑西市中館522-1 |

| 駐車場 | あり |

| Webサイト | 公式サイト |

参道と観音堂

駐車場から境内を通って本堂正面から参拝することに。社号標のお隣の延命橋の下は道路になっています。

直進すると指定文化財の観音堂。大変立派なので本堂かと思っちゃいますよね。

10時頃の参拝でしたので東の方から太陽が差していました。東側に樹々がありましたので全体的に多めとなってしまい少し見づらい写真が多いですね。。お昼過ぎならもっと明るくてキレイに撮影できたと思います。

柱(水引虹梁)に龍の彫刻があるというより、龍が柱になっています。生々しくてゾクゾクしてしまう。

柱の先端に取り付ける木鼻は一般的に隅に限定されます。しかしこちらの場合はすべての柱にあるという贅沢な造り。網によって保護されているので少々見づらいのが残念。

向拝の手挟もこの通り。丸彫りの見事な植物ですね。ひらひらとした花弁は牡丹でしょうか。

観音堂の正面はガラス張りになっており、中に観音像が安置されているのが見えました。(撮影禁止の張り紙あり)

重文のご本尊とは色が異なっていましたので御前立(拝観用)ですね。観音堂の背部は補強されたような重厚な造りになっていましたので、ご本尊自体はこちらに安置されているのではと思います。

観音堂の背面です。石造り(コンクリートかも)になっているのは本尊を火災から守るためでしょう。この部分に限っては文化財指定の際に改造されたと思います。

行朝供養塔

観音堂の右手から奥に向かうと行朝の供養塔があります。途中には整列した石碑群。20基ほど並んでいました。

観音像が多く種類やポーズは違うものの同じ顔だったのが印象的です。御用達の職人さんがいらっしゃったのでしょうか。

こちらが供養塔。正式には「伊達宮内大輔行朝公塔」といいます。案内看板から抜粋します。

行朝は北畠親房をたすけ、関城、大宝城と相呼応し、尊氏の武将高師冬の軍と戦い、孤軍よく死守したがついに陥落し北朝方に降った後、行朝の供養塔が観音寺境内に建立された。

碑面は摩滅しているが、表に「延命院殿念海圓如大居士尊儀」側面には「貞和4戌子歳五月九日寂常州真壁郡伊佐荘中村城主伊達宮内大輔行朝公塔」と刻まれている。いずれにも墓とは刻まれていないことから考え、供養塔ではないかと推定される。

中村城主というのがピンと来ませんね。下野国にある中村城は行朝の先祖である朝宗が初代城主でしたが、中村荘に位置します。

戒名に観音寺の院号と同じ「延命院」とあります。茨城の寺(二)によると行朝が建武3年に当寺を中興させた際に延命院と称していたそうです。観音寺と呼ぶようになったのがいつ頃かわかりませんが、延命院といえば寺であり、行朝を供養する場とした時代があったのでしょう。

供養塔は毎年11月の法華三昧会で納経がされています。

下館藩主 石川総管公墓所

供養塔を参拝した後、西側の通路から本堂へ。 参拝したのは9月中旬でしたので、ちょうど彼岸花が開花しておりました。美しいですね。

途中、大門をくぐります。下館城の大手門を移築されたと考えられるそうで、たしかに少し異質な感じがします。

左手に幼稚園、右手には園庭がありました。白線で円が引かれておりましたので、運動会でもしたのかな。その園庭に奥にあるのが下館藩主 石川総管公墓所です。

石川氏は初代房茂が享保17年(1732年)に国替えにより伊勢国(現在の三重県)から移ってきました。それから明治まで137年下館藩主として国を治めたのですが、歴代の藩主は江戸の大久寺に埋葬されており、下館に埋葬されているのは総管のみです。

総管は下館藩最後の藩主で明治になってから下館藩知事まで務めました。晩年も下館の屋敷で過ごして亡くなったので郷土の偉人なんですね。

本堂

大門を直進すると右手に本堂が見えてきます。建てられてから新しいようす。このときは中で法要が行われており、読経が外まで響いておりました。

写真の右奥にあるのは伊佐城址の石碑。城跡としてはあまり遺構は残っていませんが、かつての大寺院が現在もあることが語り継ぐためになにより大切なのかもしれませんね。

御朱印

中館観音の御朱印は2種類。ご本尊の延命地蔵尊と三尊図です。

本堂左手の庫裏でお声掛けください。

・観音寺は国宝の延命観音を祀る古刹

・伊達氏の始祖が一時拠点としたといわれ、子孫の供養塔がある

・御朱印は2種類。本堂左手の庫裏でいただける

茨城の寺(二)|今瀬文也

記事は筆者の主観が多分に含まれております。

誤解や情報が古くなっている場合があることをご了承ください。

寺院巡りにどうぞ