wata

wata

浄土真宗の開祖といえば親鸞聖人。当時の仏教界の問題に正面から立ち向かった僧侶です。仏道のエリートがあえて戒律を破った理由。気になったらぜひ調べてみてください。

親鸞聖人の伝説が茨城各地にあるのは約20年も滞在して布教したためでしょう。拠点としたのは通称 稲田の草案。いまの笠間市稲田にありました。

草庵はなくなりましたが、後に浄土真宗の聖地として西念寺が建てられました。西念寺は立派なお堂を構えていることでも有名ですが一体どんなお寺なのでしょうか。先日、現地を訪れましたので境内に残るお話と併せてご紹介します。

由緒

越後流罪を解かれた親鸞が当地に草庵を結んだことにはじまるという

四世宗慶の代から西念寺を号する

笠間城主・笠間時広、下館城主水谷正村に敗れ、当寺の太子堂にかくまわれる。その後、住職了与が和議をとりまとめたため、時広は太子堂別当料として15石を寄進する

藩主・松平康重の家老・石川昌信が堂宇を改修

朱印地30石を賜る

藩主・井上氏によって聖人御廟・太子堂が改築される

二十三世良栄により太子堂が建立

廃仏運動のあおりで火災に遭う

立教開宗七百年を記念して御頂骨堂を建立

「親鸞聖人 教行信證 御製作地 浄土真宗別格本山」の寺号標を建立

唐本一切経(一巻)が県の文化財に指定される

稲田禅房のお葉付イチョウが県の文化財に指定される

西念寺は笠間市の稲田にある浄土真宗のお寺です。山門前の石柱に書かれているのは「浄土真宗別格本山」。宗派はありません。ご本尊はもちろん阿弥陀如来です。

『別格』は親鸞聖人と特別な関係だからでしょう。聖人が越後(いまの新潟県のあたり)への流罪を許されたあと、妻(恵信尼公)や子どもたちと一緒に過ごした場所です。

どうして稲田を選んだのか。笠間観光協会と観光いばらきが参考になるので引用します。

関東の中にも親鸞聖人が住んだとされる場所はいくつかあります。しかしその中でも長く住んでいたのが笠間の稲田草庵(現在の西念寺)でした。親鸞聖人が笠間を選んだのは、文化も栄えており、「教行信証」を執筆する上で稲田神社に様々な資料があったことによります。

親鸞聖人研究家 筑波大学名誉教授 今井雅晴さんに聞きました/観光いばらき

この地に聖人を招き入信した稲田頼重は、厚く仏教に帰依した初代笠間城主の笠間時朝の叔父に当たる人物で、宇都宮氏の一門です。

笠間観光協会

執筆に必要なものが揃うこと、布教しやすい環境であったこと、土地の有力者に招かれたことなどが考えられます。

ほかにも常陸(いまの茨城県)を中心に勢力圏を持っていた性信坊(親鸞より年下で法然を師事)の招きがあったとか妻恵信尼との関係であるといった理由もあげられています。

アクセス

稲田禅房のお葉付きイチョウ

西念寺のお葉付きイチョウは親鸞聖人のお手植えとされています。高さ35m、幹の太さは7.5mほど、そして樹齢は800年超。いまも生き生きしている素晴らしい巨樹です!

約150年前の大火によって一部が損傷しましたが、そのあと生気を取り戻したそうです。この年は本堂が焼失した年と同じ。イチョウだけ残ったのは奇跡的ですね。

色づいて見頃となるのは11月中旬。黄金に輝くかのような大木の姿はとても神々しく、茨城を代表するイチョウのひとつだと思います。その前にたくさんのギンナンが落下しますので参拝時にはお気をつけください。

弁円回心の桜

本堂左手に弁円回心の桜があります。桜といっても幹が残っているだけですが。。

弁円とはもと山伏(山で厳しい修行をする僧侶)です。稲田の草庵から少し離れた板敷山で修行をしており、いわゆる『ご利益』を期待する祈祷を勧めていましたので、そうでない念仏を広める親鸞聖人は都合の悪かったんです。

そこで、祈祷で聖人を殺そうとしたり、山で待ち伏せするなどしていました。でも、どちらもうまくいかなかったので、最後には聖人の草庵に押しかけたのです。驚くこともなく現れた聖人の姿を見た弁円は後悔の涙を流し、その場で弟子になったといいます。

この桜は一連の出来事を喜んだ(またも登場)笠間時朝が植えたものです。回心は心を改めるという意味です。

ところで、3月末にお参りしたところ、手水舎の手前で桜を見かけました。石碑には「べんねん懺悔 世継ぎの桜 富山市安田町奉賛会」とありました。

どうやら、なんらかの形で桜が次世代に渡されたようです。

wata

wata

本堂

山門をくぐった正面にはとても立派な本堂。1995年に現在の住職によって建てられました。旧本堂は1721年に建てられましたが、廃仏運動によって1871年(明治4年)に焼失しています。

ご本尊の阿弥陀如来は宇都宮市が断絶するとき(1597年)にお城から持ち出されたものといわれます。

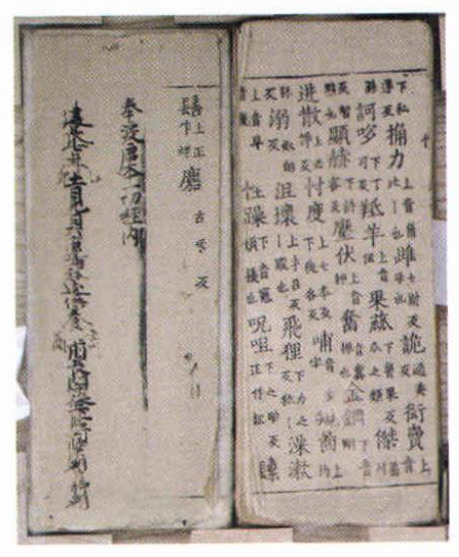

唐本一切経(県指定文化財)

西念寺の文化財は前述のお葉付きイチョウと唐本一切経です。いずれも県指定ですから非常に歴史的価値があるといっていいでしょう。

唐はいまの中国のこと。一切経が製作された1132年頃の王朝は「宋」でしたが、たびたび王朝が交代するので総称として使われていたようです。

イチョウはともかくとして、一切経はふつうお目にかかれません。わたしが見たのは令和5年の文化財公開の機会でした。庫裏の中に一切経の一巻が展示されておりました。

『笠間市の文化財』より引用し、以下に概要をご紹介します。

【年代等】中国歴紹興2年(1132)頃

【様式】】折本:縦30cm,横1 2cm,67折

この唐本一切経は五千巻をこえる大蔵経の中の1巻で、「経律異相巻第三十九」である。一切経の内容は、釈迦の直接の説法を中心に、仏語の注釈、僧や信徒が守るべき生活の方法、宗教文学、仏教史、礼儀、文典などが記されている。

この一切経も上記の一切経(市指定文化財16)と同様に、笠間時朝が建長7年(1255)に鹿島神宮に奉納したものである。時朝は、武人であると同時に歌人としても知られ、自ら歌集をつくるなど京風文化に心を寄せた。

(指定年月日:昭和63年1月25日)

笠間市の文化財

ちなみにこれと同じ一切経の別の三巻が笠間稲荷神社に奉納されています。

御頂骨堂

親鸞聖人は京都で亡くなりました。火葬されて大谷に埋葬された後、遺骨の一部は稲田に戻って納められています。西念寺の御頂骨堂がそれです。いまのお堂は1925年に立教開宗七百年を記念して建てられました。

西念寺によれば、恵信尼公(妻)が京都で聖人と一緒だった覚信尼公(末娘)に墓を暴かれる心配を伝えたことがきっかけになったそうです。

聖人が京都に帰った理由はいくつか考えられます。有力なのは著書である教行信証を完成させるため。人生の学びをまとめようとしたんですね。

親鸞聖人の人生は激動でした。自らの意志で厳しい道を歩みましたが、稲田では家族揃って穏やかな生活をしたように感じます。聖人の考えを辿るにも良い場所だと思います。

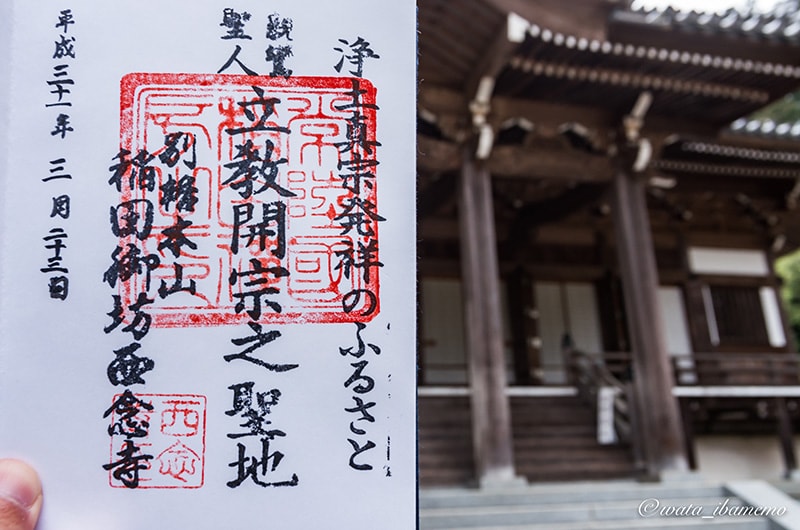

御朱印

西念寺ではスタンプ形式の御朱印をいただけます。本堂の左手に進み、右手に見える玄関からお声掛けください。

「浄土真宗発祥のふるさと」ですか。ちょっとのんびりした雰囲気で癒やされますね!

見返り橋

西念寺の西の田んぼの中に橋がかかっています。見返り橋といって聖人が京都に帰る際、家族との別れを惜しんだとされる場所です。橋自体は新しいので模造だと思います。(一応水路の上にかかっています)

稲田では約20年も過ごしました。聖人は稲田の人たちと農作業をしたとも伝えられていますから、とても親しかったのでしょう。別れにはさまざまな想いがあったと想像できます。

wata

wata

玉日姫廟

西念寺から800mほど東に玉日姫廟があります。玉日姫は聖人の妻。。。「妻は恵信尼公じゃなかったの?」と思いますよね。ご説明は市発行のパンフレットから抜粋します。

親鸞聖人の妻は、恵信尼説、玉日姫説など諸説ありますが、恵信尼=玉日姫と考える説から「玉日姫廟」と呼ばれているお墓。

お散歩マップ笠間市稲田ほっこり日和

当時、どちらの名前で呼ばれていたかわかればスッキリしますが。。とにかく、聖人の妻の墓ということなのでしょう。公式サイトには次のようにあります

玉日姫と恵信尼公の関係・ご消息については諸説あるが、稲田禅房の東 800mの丘にご本廟が遺されている。終生お仕えした池田権頭是貞により、この地に葬られたと伝えられる。ご遺徳を偲ぶために全国に玉日講が結成されている。

境内のご案内&Photos/稲田禅房西念寺

御廟はかなりしっかり造られています、屋根のある休憩スペースや、きれいな草花、『玉日の君顕彰歌』なるものも。顕彰歌には『全国玉日講総本部 稲田禅房西念寺』とあります。そう、ここは西念寺の飛び地。西念寺は恵信尼=玉日姫と捉えているんですね。

大変厳かな場所です。静かにお参りしましょう。

・西念寺は親鸞聖人の布教の拠点

・周辺には玉日姫廟や見返り橋などゆかりの場所がある

・御朱印は書き置き。庫裏でいただける

参考文献

茨城県の地名/編:平凡社

笠間市の文化財/編:笠間市教育委員会

高校生からの仏教入門 釈尊から親鸞聖人へ/小池秀章

記事は筆者の主観が多分に含まれております。

誤解や情報が古くなっている場合があることをご了承ください。

寺院巡りにどうぞ