wata

wata

戦国武将は領地の人と財産を守るために厳しい判断をしなくてはいけません。時には人の命を奪うようなことも。

今も昔もそれはたいへん罪深いことですから、救いを求めて仏法に帰依する武将があらわれるのは自然なことでしょう。織田信長はともかく武田信玄や上杉謙信も例外ではありません。

今回はそんな茨城の戦国武将である多賀谷氏と同氏が開基となった多宝院(曹洞宗)をご紹介します。今では桜の名所としても知られています。穴場なので春になったら思い出してくださいね。

この記事でわかること

- お寺の由緒と御本尊

- 桜の見頃

- 御朱印のいただき方

由緒

由緒は主に公式サイト(旧サイト含む)を参考にしております。

「常陸国河内郡大串村字寺山」に前身となる寺院があったとされ、開山は嵬天和尚と伝わる。

*「寺山」は大宝八幡宮の南にある小丘陵であり、多賀谷氏の所領に属していた。

下妻城主・多賀谷左近大夫家植公が少伝宗誾和尚に帰依し、境内三万三千四百十二坪を寄進を寄進し現在地に伽藍を建立。

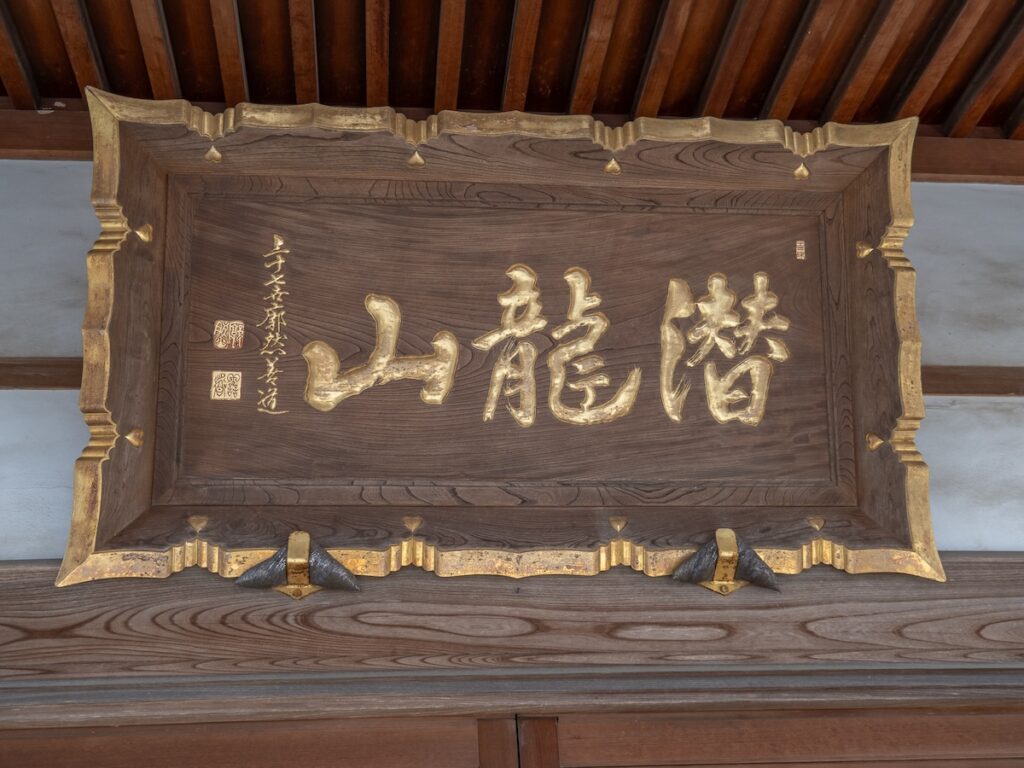

この時より家植公の法名「多宝院殿龍山祥潜大居士」から寺号を「潜龍山 多宝院」と改める。

将軍徳川家光、日光、筑波山参詣の折に多宝員に宿泊

*『茨城の寺(一)』

江戸幕府より朱印地百石を賜る。

*『茨城県の地名』、『茨城の寺(一)』では寛永19年のこととされる

天狗党の乱の際、幕府本陣が置かれたため襲撃されて焼き討ちに遭う。それにより七堂伽藍をはじめて寺宝や古文書が焼失。

*境内石碑より

第37世廓然善道和尚により本堂再建。現在に至る。

ご本尊は釈迦牟尼仏です。当院の宗派である曹洞宗および臨済宗といった禅宗は基本的にお釈迦さまを御本尊としています。もし違ったら特別な由来があると思いますのでぜひ詳しく聞いてみてください。

由緒のところに当初は「寺山」に建てられたとあります。『下妻市史』によれば、当時は天台宗か真言宗の密教寺院であり、多賀谷氏(家植)によって曹洞宗に改められました。

家植は結城持朝が建てた乗国寺から少伝宗誾を招いて現在に通じる多宝院を創建しました。曹洞宗への改宗は乗国寺が同宗派であったためでしょう。ちなみに結城氏は多賀谷氏の主君でもあります。

少伝は乗国寺の仲明栄主と師弟関係であったため、乗国寺と多宝院は本末関係にあるのだとか。本末の制度自体は今の時代にないはずですが、仏縁により始まったお寺ですから人的な交流は続いているのでしょう。

wata

wata

アクセス

場所は下妻市の下妻乙。本城の市役所から県道357号を北に5分ほど進み側道に入ったところ。ちょっとわかりにくいですが、一応案内はあったかと思います。

| 名称 | 潜龍山 多宝院(曹洞宗) |

| 住所 | 茨城県下妻市下妻乙1035 |

| 駐車場 | あり |

| Webサイト | 公式サイト |

山門

多宝院の山門です。じつはもともと多宝院にあったものではなく、別の屋敷から移されてきました。

多宝院は元治元年(1864年)の天狗党の乱で幕府の本陣が置かれたため戦闘の舞台となりました。戦火によって伽藍や寺宝の一切を失ってしまい山門もなくなったのです。

でも、こちらの山門も立派なもので素敵だと思いますよ。

駐車場は山門の右手にあります。10台以上は余裕で駐車できますのでご安心ください。

一本桜

多宝院の名物といえば桜!ソメイヨシノとしだれ桜の2種類を楽しめます。この辺りのソメイヨシノは4月上旬、しだれ桜は少し早く開花するので、3月下旬に見頃を迎えます。

このときは3月31日でしたので、ちょうど両方が見頃を迎えていました。しだれ桜は若干散り始めていたのでもう少し早くても大丈夫でしょう。

山門をくぐってすぐ右手にあるのがしだれ桜。見事な樹勢で圧倒されました。このあと次々と参拝者がいらしてましたが、皆さん口々に「うわっ!」と驚きの声をあげていました。

本堂すぐ手前(右)にしだれ桜、もう少し手前(左)にソメイヨシノ。どちらも大変美しくて見とれてしまいます。

本堂

山門の先、50mほど歩くと本堂です。本堂は前述の通り天狗党の乱で焼失しました。それから明治40年(1907年)に仮本堂を建て、平成3年(1991年)に改築されたのが現在の本堂です。

本堂には山号の扁額が堂々と掲げられています。この山号は当院の中興した多賀谷家植の法名からとったと前述しました。本人も仏法に帰依していましたから、たいへん信心深かったのだと思います。

その一方で主君であるはずの結城氏との争いや周辺地域への侵攻など攻撃的な面も少なからずあったのが多賀谷氏(家植ではない)です。わたしはそちらを先に知ったので家植の振る舞いは意外にさえ感じました。

県西地域を舞台とする天才軍師・栗林義長の民話では卑怯な多賀谷氏として完全に悪役です。しかし険しい戦国時代を行く抜く必要があるのですから、お人好しというわけにもいかなかったでしょうね。

本堂の左手前には千体地蔵堂があり、文字通り千体の地蔵が安置され水子の供養をしています。

さらにその少し手前には墓石や石仏が積まれた塚のようなものが。かなり不思議に感じましたが、かつて徳川幕府から100石もの寺領を授かったそうなので寺内にあったものを集めたものでしょうか。

郷土史をのぞいてみると多宝院では二月の初午の前に悪病災厄除けと安産を祈願する『坂本のだいはんにゃ』なる行事があったそう。いまもあるかはわかりませんが、住職が檀家を回って大般若経を転読してお札を配っていました。

wata

wata

八大龍王神の石碑

当院の山号は「潜龍山」、そして境内には上の石碑がありました。かなり読みづらいのですが、「八大龍王神」とあります。「神」とあることから、仏尊の「八大竜王」と同じわけでもなさそうです。

その説明になるか分かりませんが、『下妻市史』に興味深い記述があったのでご紹介します。「シモツマ」の語源を検討する内容で、当地と龍のつながりに触れています。

シモツマは、数条に枝分れした半島状台地が、広い沖積低地に臨む所にある。台地の間の、低く細長いャツ(谷津)には、水が湛えられ、砂沼、竜沼、館沼、大宝沼などの湖沼地帯になっていた。古くは、湖沼およびその半島をマといい、そこが台地のシモツ(下の、下て、南方)にあるマの意味で、シモツマと名づけたものであろう。

下妻市史P332

マ(湖沼)を守るのが竜神で、小島、大串、比毛、江に八竜神の地名があり、砂沼に近い円福寺では八竜神を祀り、多宝院の潜竜池や大宝沼、竜沼の竜昇天などと、シモツマは県内でも竜伝説が多い。口から耳への地名研究の原点に立って、 一考を試みた次第である。

川や湖沼などの地勢とそれを守護する龍の存在が下妻の語源となり、龍伝説の下地になっているということかと思います。その一端が境内で垣間見れるようで、なかなかに面白い石碑といえるのではないでしょうか。

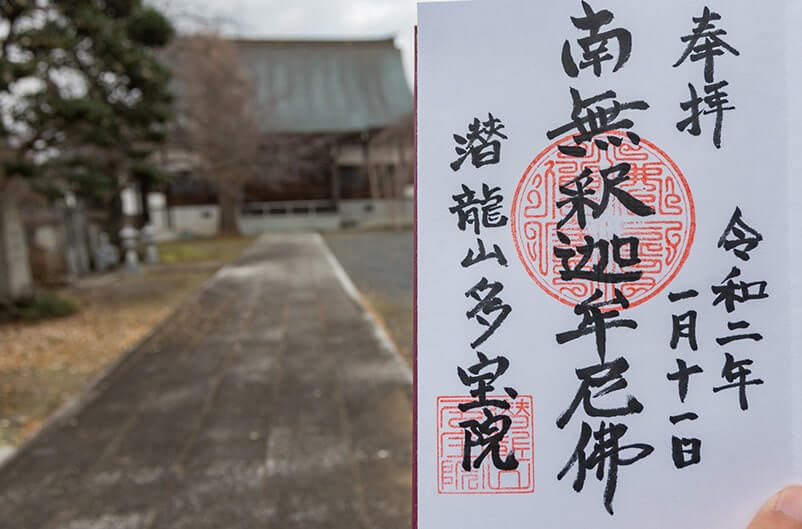

御朱印

多宝院の御朱印です。本堂右手の庫裏からお声掛けください。

・多宝院は多賀谷氏の菩提寺として創建された

・見事なしだれ桜が名物

・御朱印は本堂右手の庫裏でいただける

茨城の寺(一)|今瀬文也

茨城県の地名|編:平凡社

下妻市史|編:下妻市史編さん委員会

記事は筆者の主観が多分に含まれております。

誤解や情報が古くなっている場合があることをご了承ください。

寺院巡りにどうぞ