wata

wata

平将門、源頼政、小栗判官、栗林義長。。これらの共通点はなんでしょうか。

じつはいずれも戦いに敗れた武将です。無念な歴史を持っているものの、いまなお多くの支持と信仰を集めています。お社まで建てて長く祀られる理由。興味深いですよね。

この記事では前九年の役で敗れた阿部宗任を祀る下妻市(旧千代川村)の宗任神社をご紹介します。日本一早い豆まきをする神社としても有名なんです!

一般的に安倍宗任と表記されますが、当社の由緒では阿部と書かれているので、阿部で統一します。

由緒

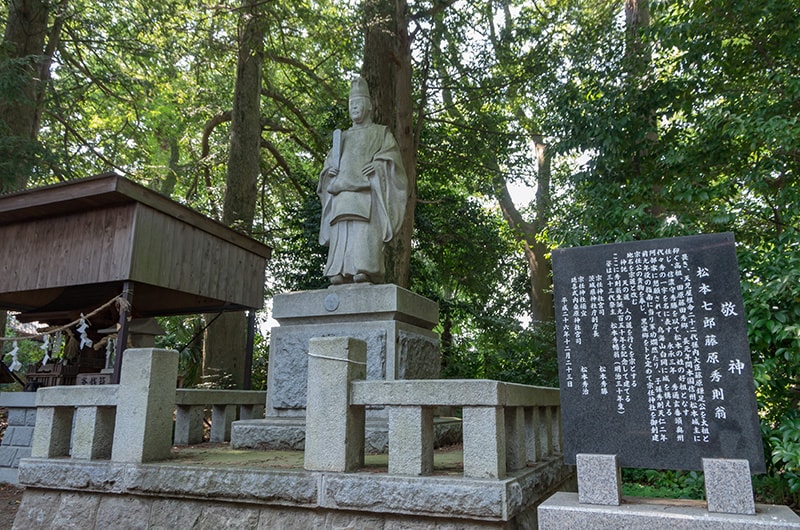

阿部氏の臣松本七郎秀則・息八郎秀元が亡君宗任公の神託により旧臣二十余名と共に公着用の青龍の甲胄・遺物を奉じて奥羽の鳥海山の麓から当地(旧黒の里)来往して鎮齊した。鎮座するにあたって宗任公の霊は、「天の道、人の道を 行くを宗とする意味で宗道と地名を改めれば、人はすこやかに、地は栄えるようになるであろう」と告げる。以来この地は宗道となった。*『茨城県神社庁』

旧9月17日、将軍家光より朱印地五石を賜る

延宝2年、万治2年、元禄13年、安永6年、天保10年に裁許状を賜る。

他、朱印状および古文書を多数保管。

村内の火災に類焼して社殿焼失

*宗道船連より

衆議院議員赤城宗徳揮毫

ご祭神は阿部宗任命です。『茨城県神社誌』だと阿部貞任(宗任の兄)もご祭神です。また、歴史的な背景から両柱を併せて瓊瓊杵尊としています。

敗れてしまった、しかも陸奥国の武将をお祀りしているのが面白いですよね。安倍宗任はもと蝦夷ですが朝廷に従うようになってから俘囚と呼ばれるようになりました。武士の起源になったといわれ、子孫には現在の総理大臣が‥!

県内には平将門や源頼政など戦いには敗れたものの、神格化して丁重にお祀りしている神社がいくつかあります。「歴史は勝者によってつくられる」なんていいますが、負けても後世に伝わるものはあるということでしょう。

宗任の家臣であり、宗任神社の初代宮司である松本七郎はもともとこの地にいたのではなく、ご神託によって遥々やってきました。ご神託はたびたびあって、市内の甲神社や鯨に鎮座する香取神社(以前『鎧神社』)の建立の起源にもなっています。

宗任神社が下妻に建立された理由は、当地を支配していた豊田氏の影響ともいわれます。氏は地方の開拓のために蝦夷の人々を多数連れてきました。蝦夷のヒーローである阿部宗任を祀ることで結束を狙ったと考えられています。

wata

wata

宗任神社は明治初期に一時的に瓊瓊杵尊を祭神としました。朝廷と中央政府に抵抗した祭神は改めよという意見に応じたものですが、内々では宗任を神格化した名と説明していました。

鳥居・子宝神社

神社は県道357号沿いで結構目立ちます。駐車場は鳥居の前に少しだけあります。

最寄り駅は常総線の宗道駅。駅から神社までは徒歩で約12分です。

鳥居をくぐるとすぐ右手に子宝神社があります。おおぅ。。

昔から子帰玉(社宝)をもちいて子授けのご利益があるといわれています。子安神社のオカシマサマのようなものでしょうか。触ってもご利益があるそうです。レッツタッチ!

霊神社

鳥居から社殿に少し向かったところにあるのは宗任山霊神社。

社殿は平成28年(2016年)にできたばかりですが、道の向かい側に古くからありました。石碑に「産土霊社の庭輪奐の美満つ」とありますので、当地の守護神をお祀りしているのでしょう。

宗任山は寺院のように山号を示しているのでしょうか。社伝からはわかりませんが、神仏集合の時代があったことを感じさせます。

社殿

入母屋造りの拝殿。比較的新しく見えますので、昭和54年(1984年)の鎮座870年大祭で大改築した際に直したのかと思います。

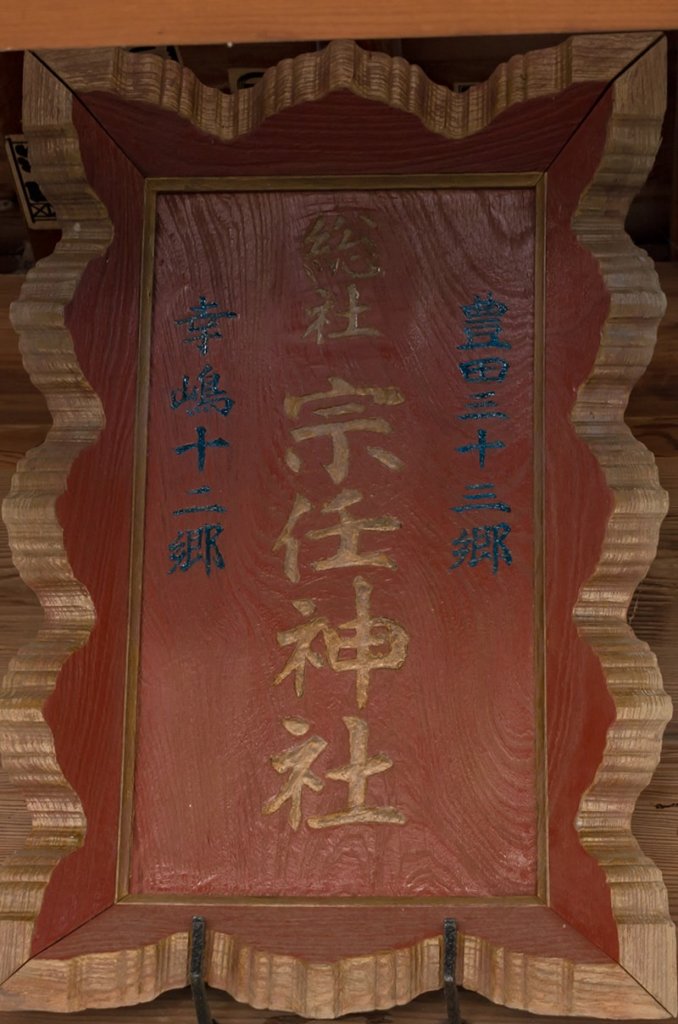

扁額には『豊田三十三郷 幸嶋十二郷総社』とあります。数からも信仰の篤さが伝わりますね。

真新しい扁額もよいのですが、茨城県神社誌には山岡鉄舟(初代茨城県知事)の筆による扁額があるようなので、そちらも見たかった!

幣殿、本殿も立派ですね。本殿は神宮の本殿として知られる唯一神明造りです。本来は内宮・外宮に限定されるはずですが、現代に建てられた社殿ではよく目にします。じつはこの造りは当社の兼務社の本殿にもよくあるのです。

後ろにちらっと見えるのは神明社です。昔はもう少し離れた場所にあったかもしれませんね。宗任神社の奥宮で大日霊命(天照大神)をお祀りしています。

覆屋の隙間から本殿を覗くと狛犬らしき二体の像がありました。どうも海外から渡ってきたようです。詳しい由緒はわかりませんが、一時期、神社にこうした像が増えたのだとか。

明治時代、廃社の恐れがあったのでご祭神を阿部宗任から天津彦々穂之瓊々杵命としました。昭和の後半にもとに戻したようです。

水神宮

社殿の裏には小さな社がいくつも並んでいます。土地改良などで移設を余儀なくされて運ばれることが多いのだとか。

ヘビの置物がある祠を見つけました。水神(水神社)をお祀りしています。ヘビは水神様の使い。市杵島姫命や弁天様を祀る社で見かけますよね。

この社は古い井戸を埋め立てる際にお参りされるそうです。水神に護られたまま井戸を潰すと災厄が訪れると考えられているんです。

日本一早い豆まき

宗任神社といえば、日本一早い豆まきで有名です。毎年1月11日(午後は追儺祭)に執り行われます。

ご祭神の宗任公は大晦日から眠りにつき、1月11日に目覚めるとされており、「おめざめ祭」とも呼ばれています。

wata

wata

おめざめ祭に対し、毎年12月30日には『あとおねむり祭』があります。

宗任神社の桜

宗任神社には「宗任公お手植えの桜」の伝説が伝わっております。境内で読める由緒には次のように記されていました。

神社の言い伝えに宗任公が東北から桜の苗木をもち、この地に植えたと言う。当時宗任公は、京に度々出向いて戦の和解活動を行っていた。その折、友好関係があった黒須の里に訪れていたと言う。

江戸初期、宍戸藩主が国替えで東北の三春藩主となる。藩主、三春の名木「桜」の花見を行っていた時に、ふと東北の覇者と呼ばれた祖先安倍氏の歴史を知りたくなったと言う。後に、家臣に安倍氏の歴史を調査させる。宗任神社にも度々調査に訪れている。当初、神社の枝垂れ桜を見て、「三春にも瓜二つの桜があり、花見の時に藩主が祖先の歴史が知りたくなったと言う。」この桜が宗任公が東北から苗木をもち植えたと伝えると、「藩主の祖安倍貞任公の弟君である宗任公が東北から苗木をもち植えた桜とは、まるで兄弟桜ではないか」と言い、互いに不思議な縁を感じたと伝う。徳川光圀公の大日本史編纂が始まる迄交流が続いたと言う。

明治12年頃より、宗任神社境外に農業用水を囲い廻らせ御神水として田畑に流す工事が始まり(江戸時代同じ計画があったが、幕府から御朱印を頂いている神社の境外に用水を流す事が許されず、周辺の人々の懇願により神社の裏のみ許される。)、神社と社家宅の間の工事の折に桜の根をだいぶ失う事となり、日に日に弱り枯木がはやまったが花は咲かせていた。昭和50年代に消滅。社家宅邸内前が跡地。

宗任公は当地とゆかりがあり、訪れた際に桜を植えました。それが昭和期まで宮司宅に残っていたといいます。もしかしたら伝説の桜そのものではなく子孫かなにかだったのかもしれませんが、なんともロマンある伝説ですよね。

その桜を偲んで境内脇を通る用水路には十本の枝垂れ桜(現存は九本)が植えられました。樹齢でいえば40年ほどでしょうか。まだまだ若いので気づかれる方は少ないかもしれません。

車道とは反対側に並んでいるので、春になりましたらぜひ見つけてみてください。ちなみに写真手前の開花している桜は後年に植えられたものです。

この項目は2023年3月に追記しました。

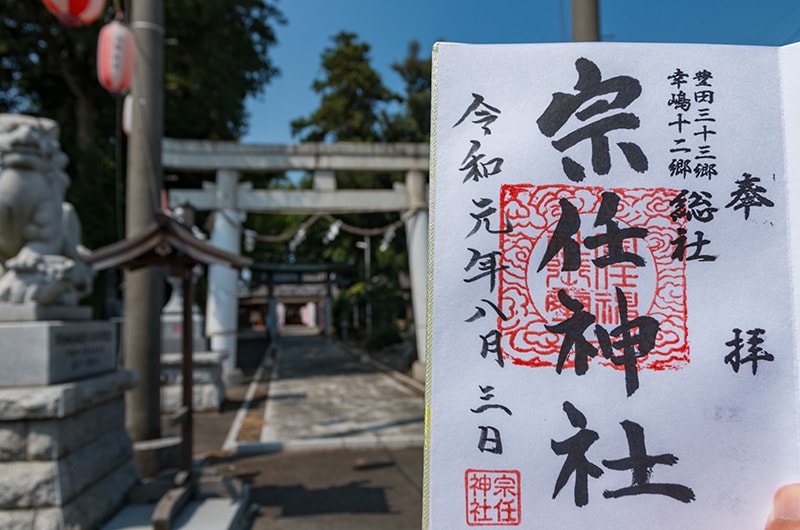

御朱印

宗任神社の御朱印です。社殿の左手にある社務所でいただけます。ご不在の場合も多いのでご注意を。

非常に多くの兼務社があって、それらの御朱印も頒布しております。以下に一覧を載せますが、間違っているところがあったらごめんなさい!

下妻地区

・宗任神社

・宗道神社

・田下:稲荷神社

・下栗:稲荷神社

・原:諏訪神社

・見田:鹿島神社

・伊古立:鹿島神社

・長萱:天神社

・唐崎:愛宕神社

・鯨:香取神社(旧鎧神社)

・大園木:甲神社(愛宕神社と淡島神社も?)

・砂子:愛宕神社

・村岡:香取神社

・鎌庭:香取神社

・今泉:十二所神社

・皆葉:香取神社

・加養:鹿島香取神社(天神社も?)

・樋橋:竈門神社

・肘谷:四社神社

・新堀:日枝神社

・亀崎:天満月読神社

常総地区

・桑原神社

・若宮戸:鹿島神社

・原宿:天満社

・小保川:厳島神社

つくば地区

・吉沼八幡神社

・新地

・内坂

・笠根

・明戸

・戸ノ山

アクセス

| 名称 | 宗任神社 |

| 住所 | 茨城県下妻市本宗道89 |

| 駐車場 | あり |

| Webサイト | 茨城県神社庁 |

・下妻市の宗任神社は前九年の役で八幡太郎に敗れた阿部宗任をお祀りしている

・初代宮司は宗任の家臣だった松本七郎秀則。宗任のご神託によって常陸国にやってきた

・境内には周辺から移されたお社がいくつも見られて、信仰の集まる場所であることを感じる

・御朱印は拝殿手前の社務所で。多数の兼務社もそれぞれいただける

茨城県神社誌|茨城県神社庁

記事は筆者の主観が多分に含まれております。

誤解や情報が古くなっている場合があることをご了承ください。