wata

wata

かすみがうら市の旧千代田地区には子宝、安産、子育てのご神徳があるという神社が2つもあります。しかも割と近くにあるのが面白い。

ひとつは西野寺の胎安神社、もうひとつは今回紹介する東野寺の子安神社です。二社は似ている箇所が多くなんらかの関係があるのでしょう。それがわからない。

二社はどのような関係なのか、コノハナサクヤヒメと子宝や子育てはどう関係するのか、今に伝わる風習にはどんな意味があるのか。多くの謎に満ちた神社といえるでしょう。

両社は民俗的にも興味深いものがありますので、ぜひこの記事を参考にあれこれ考えながら参拝していただけると嬉しいです♪

由緒

駿河国富士浅間大神と鹿島大神の御分霊を鎮祭

源頼義・義家父子、奥州征討の際に再度に渡り参拝。奥羽平定と奥方の安産を祈願

源頼義・義家親子、奥羽平定の帰途で再び参拝。霊験あらたかな当社に報賽、社殿修営のための祭祀料を寄進

願主豊崎淡路守、禰宜太郎右衛門尉、禰宜惣右衛門

*別当地福院

*別当地福院、禰宜幕内山城、子息同豊後

ご祭神は木花咲耶姫命と武甕槌命です。美しい女神と武神はまったく異なるようで、じつは似ているところがいくつもあります。

たとえば、武甕槌命は意外にも子宝や安産のご神徳があるとされます。むかしから「常陸帯」といって当社にあるような帯を鹿島神宮でも頒布していました。さらに武甕槌命の本地仏とされる十一面観音も安産のご利益があるとされます。面白いですよね。

当社のご神徳にあやかろうとする方は多く、子安講はもちろんのこと「おかしま様」と呼ばれる独特な風習がありました。いずれも安産や子育てにちなむものなのですが、後者の方は極めて特殊といえるでしょう。「おかしま様」は「鹿島の神様」で武甕槌命の愛称ですね。

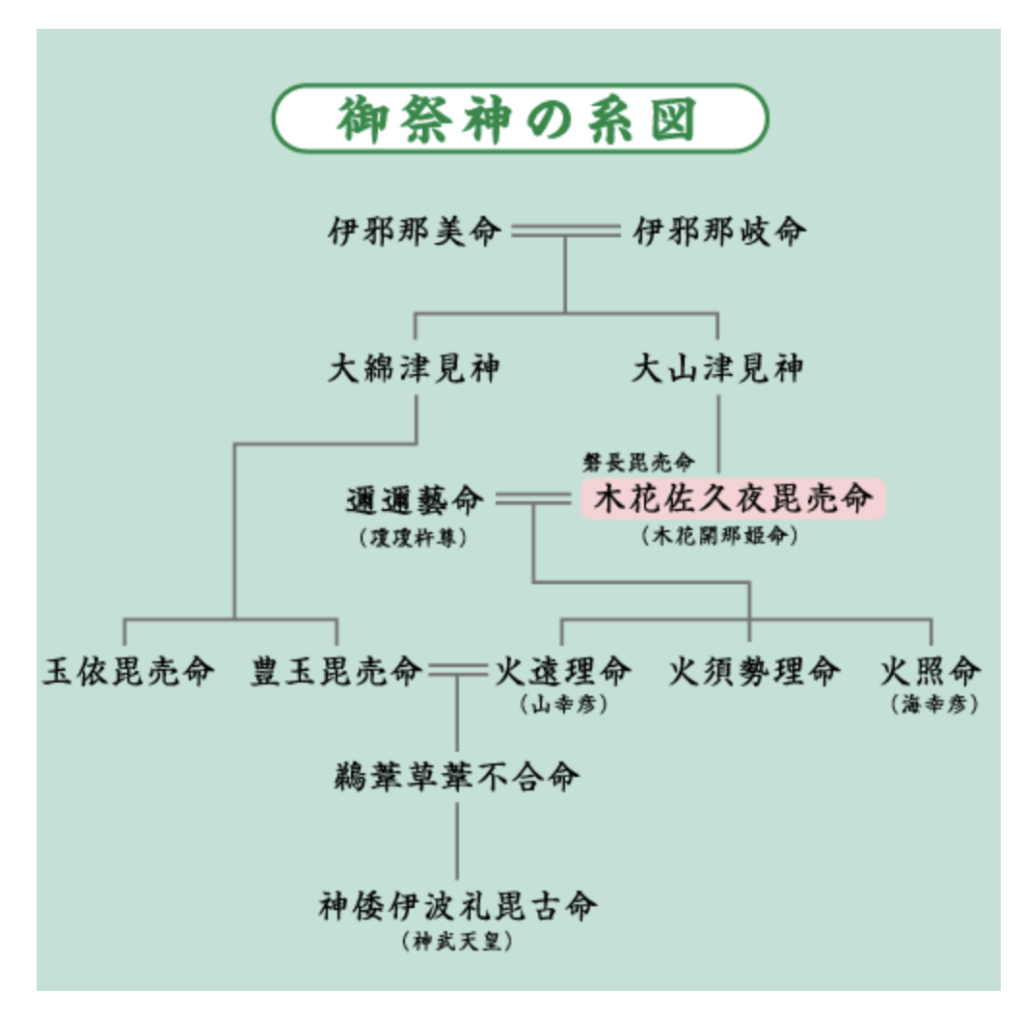

上記は公式サイトにある木花咲耶姫命の系図です。山の神(大山津見神)の娘で天孫(邇邇藝命)との間に三人の息子を儲けたとあります。後に改めますが、当初の名に「火」とつくのがポイント。

由緒にある「富士浅間大神」はもともと木花咲耶姫命や特定の神を指してはいませんでした。富士浅間大神が木花咲耶姫命と一般的に認識されるようになったのは江戸時代。その頃に富士山が「噴火」したことで、「火」を出産した木花咲耶姫命と習合したのではと思います。

wata

wata

アクセス

最寄りICは常磐道の千代田IC。下りてから約5分。近くに駅はありませんので参拝はほぼ車になるかと思います。

駐車場は鳥居を車で通過し社殿の手前に停められるようになっています。

鳥居

こちらが境内入口です。鳥居は少し入ったところにあるので初めて参拝する方は社号標を見つけましょう。

看板の方の社号標には駐車場は拝殿前とあります。境内を車で進んでよいのかと不安になるかもしれませんが、神社公認なので気にしないでください。それより路上駐車のほうが問題です。

入口で八重桜を発見!4月下旬の参拝でしたので桜を見るのは難しいと思っていました。ちょっぴりラッキーでしたね。

そういえば、ご祭神の木花咲耶姫命はいつの頃からか桜の化身といわれます。その説を裏付けるようなものは境内からうかがえないのでさほど古くないように思いますがいかがでしょう。

社号標から鳥居までは少し距離があります。昔はもっと境内が広く鳥居や社号標の配置が違ったのかもしれませんね。

昔といえば当社には不思議な民話があります。『千代田村の昔ばなし』によれば、八幡太郎父子が正月平(現石岡市三村の辺り)に仮泊した際、大勢の村人が当社に参拝していることを知り自分たちも立ち寄ることにしたのだとか。

しかし、その途中の橋を軍勢で渡るのは心もとなかったので村人たちが「子安橋」を掛けてくれたとあります。社伝にないこのエピソードにはどのような背景があるのでしょうね。

当社の鳥居です。

すご〜く分かりにくいですが、「正一位子安」とありました。古くは「子安の神」や「子安大明神」であって木花咲耶姫命や武甕槌命とは必ずしも結びつかないんですよね。ご祭神の神格は『記紀』を参考にしつつ、地域ごとに多少違うとしておくとよいかと思います。

wata

wata

拝殿

鳥居から100mほど進むと社殿です。当社には整備された駐車場がありませんので、この辺りまで車で入ってきて大丈夫。伐採された御神木の前あたりまでは進めます。

境内の最大の特徴はこの苔が生した足元です。わたしは緑色が好きなのでこれには癒やされます。それに歩くとモコモコしていて気持ちいい。

神職のお家が近くにあるようで拝殿は毎日のように開放されています。中には古い絵などが掲げられているのでそれを見物させていただくのが密かなわたしの楽しみ。

向拝の水引虹梁には笹竜胆の紋が堂々と掲げられています。社伝にあるように当社は八幡太郎親子が社殿の造営に関わりました。そこで源氏ゆかりの紋を社紋としているのではと思います。これは胎安も同じですね。

拝殿は基本的に開放されており、中の絵馬が見れます。けっこう薄れているので判別しにくいのですが。。絵馬は公式サイトに文字起こしと合わせてありますのでぜひご覧ください。

写真中央は綺羅びやかな衣装の女性が描かれているので御祭神のコノハナサクヤヒメをイメージしているかもしれませんね。

公式サイトでも触れられていないのがこちらの天井絵。細長くうねる胴体、顔の部分に角とヒゲ。顔の部分こそはっきり分かりませんが、龍として間違いないでしょう。

本殿

子安神社の本殿はかなり立派な装飾社殿。ちょっと傷んでいますが、見どころのひとつとして充分です。巨大な覆屋によって倒木や風の影響は退けているようです。

社殿で特に目立つのが木鼻の龍です。明らかに余分に取り付けています。拝殿の天井絵も巨大な龍でしたし、なにか御祭神と通じるものがるのでしょうか。

本殿の西側、懸魚の後ろに見えるのは『二十四孝』の「楊香」と思われます。親孝行の物語のひとつでして、虎に襲われた父を助けるために身を投げだした息子の姿が描かれています。

後方の同羽目板にあるのは同じく『二十四孝』から「老莱子」と思われます。老夫婦の前で踊る老人という奇妙な画なので、物語が想像しにくいことでしょう。

これは70歳になった老莱子が両親に老いを自覚させまいとわざと子供の衣装を身につけて両親の前で踊っているのです。それは親孝行なのかと疑問が湧きますが、古い時代の道徳ですから。。

東側のこちらの彫り物はわたしにも分かりません。他と同じ『二十四孝』かと思うのですが、左は舟に乗っているように見えます。そうしたお話は無かったはずです。もし分かる方いたらぜひ教えてくださいね。

当社を夷針神社の式内社とする考えは、『新編常陸国誌』が当社の旧地名を夷針郷としているためです。

そのため近くに鎮座する胎安神社も論社とされています。

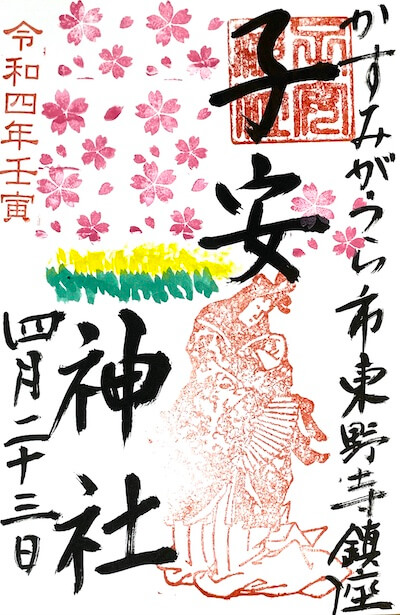

御朱印

子安神社の御朱印です。社殿手前の社務所でいただけます。

主祭神の木花開耶姫命の印が特徴です。月ごとの限定御朱印はTwitterで告知していますので気になる方はチェックしておきましょう。

社務所は不在である場合が多いのですが、インターホンを押せば対応してくださいます。このご時世でもご丁寧に直書きしてくださるのが嬉しいですね!

子宝や安産は極めて古くから人々に願われてたと思いますが、医学が発展するまではどうすればよいとされたのでしょうか。明治以前に浸透していた思想である五行説で検討してみます。

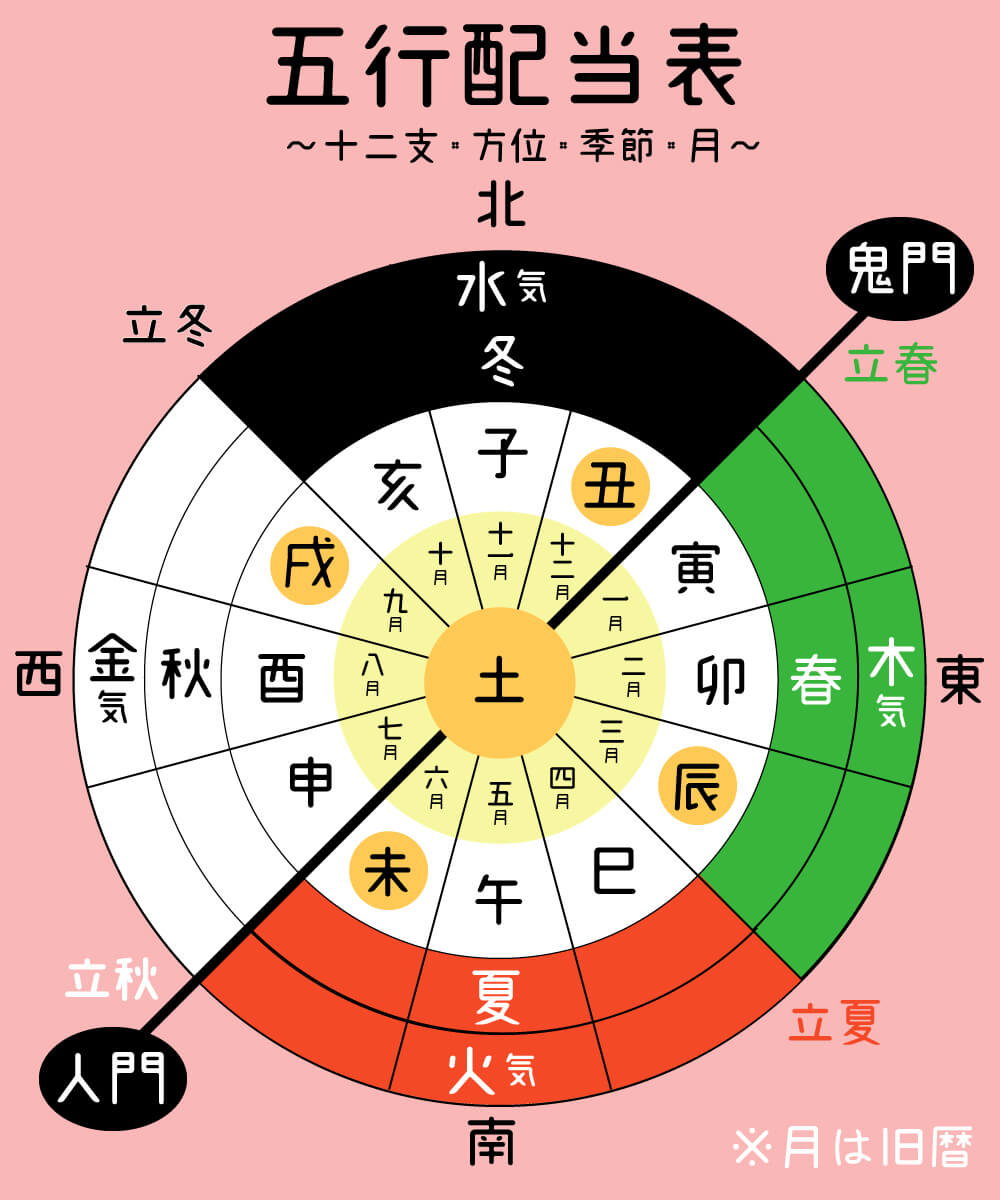

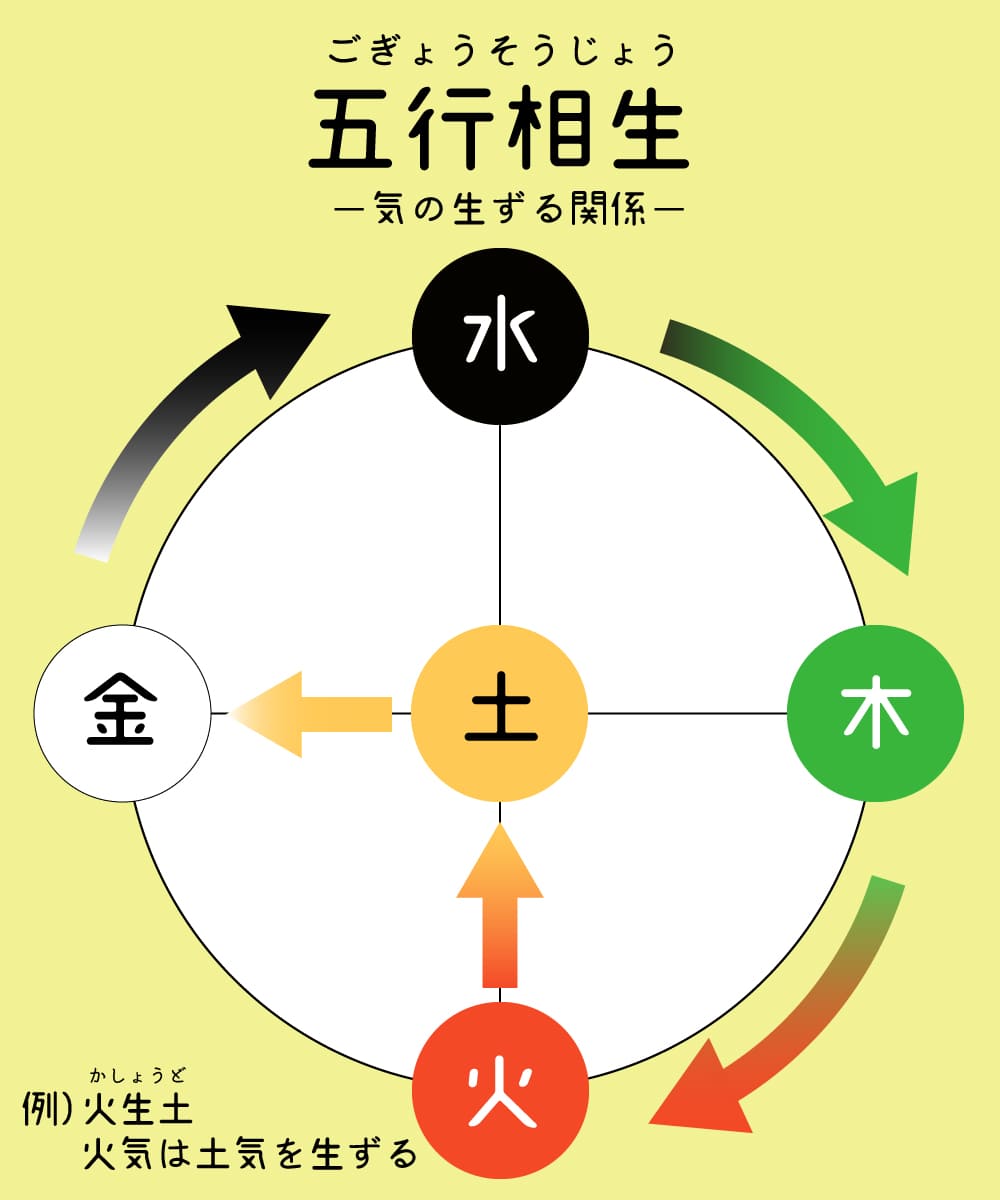

五行説は6世紀頃に中国から伝わったとされる哲学です。万物を五気(水、火、木、金、土)に分類し各気の関係を説明するもので、気の相性や優劣関係をもとに呪術として使われました。

画像は五行の配当表で季節や方角、十二支を配当しています。現代ではあまり使われませんが、たとえば午の方角を南とするのはこうした配当によります。「子午線」は南北をつなぐ線ですね。

この後に続く五行説による考察は、それが真実であるとか効果があるという主張ではなく、現代ではわかりにくいことを当時の常識や民俗によって紐解く試みと捉えてください。

ご祭神と社殿

出産は無から有が生まれるわけですから、言い換えれば陰から陽への転換。これは「水生木」といって陰である水気が陽である木気を生む「相生」の法則を利用すると考えられます。

それでは当社に水気と木気に当たる何かがあるのでしょうか。まず思いつくのはご祭神です。木花咲耶姫命は山の神の娘であることや名前に「木」がつくことから木気とみなせます。そして木気は植物をはじめ生命全般の象徴です。

また武甕槌命も同じように木気に属すと考えられます。「武御雷」とも書かれる同神は雷の化身とされ、動く(振動する)雷は生命の仲間とみなされ木気です。

水気については色々考えられるのですが、わたしが気になるのは北向きの社殿。それは参拝者が北から境内に入ることを意味します。北(真北)は五行説では水気とされます。

つまり、北(水気)から参拝することで祭神(木気)を生む、という理屈で社殿が北向きにされたのではないでしょうか。

ところで、木花咲耶姫命の子はいずれも名前に「火」がつくと前述しました。火(火気)は「木生火」の法則によって生まれるので、親は木(木気・木花咲耶姫命)であり五行説に一致します。

wata

wata

腹帯を巻く理由

当社に限らず昔から安産祈願のために腹帯を巻く習慣があります。お腹を支えるほかに冷え予防やお腹の保護のためだとか。さらに不思議な由来も。。

犬はお産が軽いことから、昔から安産の守り神とされています。それにあやかり妊娠5ヶ月目の戌の日に初めて腹帯(さらし)を巻いて安産を願う儀式です。

帯祝いとは/子安神社(公式)

なるほど〜と思わせますが、少々気になる内容です。犬のお産が軽いというのはたぶんその通りですが、他の動物と比較してどうでしょう。

たいていの動物は仲間の力を借りずに出産します。多産でしかも出産直後に子育てがはじまることを考えると、犬以外の出産も軽いのではないでしょうか。

どうして犬は特別なのか。由来の「5ヶ月目」と「戌の日」にヒントがあるように思います。

「5ヶ月目」は出産が約10ヶ月後であることに対してちょうど中間にあたります。五行説では中間を土気としています。「土用の丑の日」の「土用」も季節の中間を意味する言葉です。

おまけに5という数字も土気の生数です。生数は気を表す数字でこの世に気が生まれた順番に割り当てられたとされます。具体的には1=水、2=火、3=木、4=金、5=土です。

戌の日についてはひとまず置いといて、5ヶ月目に巻く腹帯にはどのような意味があるのでしょう。

帯は布ですから基本的には植物を加工したものです。植物が木気にあたるなら、そこから生まれる布は「木生火」で火気とみなせないでしょうか。保温したり暖を取れることも火気に通じます。

「5ヶ月目」の土気と「腹帯」の火気の関係は「火生土」です。人間は土気であり、それを生む母親は火気。出産もまた「火生土」なので腹帯は出産をもどく呪術かと思います。

人間を土気とするのは「五虫」の配当。人間は表面に「鱗」や「羽」のない「裸」の存在なので土気とされます。

戌が出産と関係する理由

最後に腹帯を巻くなど安産と関係が深い戌の日および戌についてですが、これは民俗学者の吉野裕子さんが著書で詳しく説明しています。

非常に難しい内容なので要点だけ解説しますと、戌は火気の三合と土気の三合に含まれる特殊な十二支で、その位置するところから人間の祖とされます。人間の祖は当然人間を生みますから、その力にあやかろうとするわけです。

三合は気を生旺墓(誕生、繁栄、死亡)に分ける考え方で、気は突然発生せずに始まりと終わりがあるとします。たとえば水気は金気の申に始まり、水気の子に栄えて、木気の辰に終わります。

三合は五気それぞれにあり、火気と土気の三合は以下です。

火気=寅に生じ、午に旺えて、戌に死す

土気=午に生じ、戌に旺えて、寅に死す

火気が戌で死んだ際、土気はまだ生きていて寅まで移動します。すると火気は寅で復活するので無限の循環となります。土気の親は火気であり、火気の親は戌です。このことから戌は人間の祖(親)とされるのではないでしょうか。

なお、火気の午も似た性質を持っていますが、人間は土気なのでその祖(親)も土気であることが相応しいと思います。戌は金気の終わりにあるので土気を兼ねます。

ところで、武甕槌命の本地仏は十一面観音です。十一の数字の意味は仏典に記載されていますが、十二支の十一番目が戌であることから安産信仰と結びついたのではないでしょうか。

wata

wata

終わりに

五行説による読み解きは、人々の悩みを解決しようとした古い時代に有識者に思いを馳せることでもあります。

科学的な知見は重要ですが、それでは見落としてしまう部分に目を向けるきっかけになればと思います。

・ご祭神は木花咲耶姫命と武甕槌命で安産や子育てのご神徳があるとされる

・ご祭神は二柱とも五行説において木気。安産・子育てもそれに由来する(かも)

・御朱印は社務所でいただける。月ごとの限定もあり

茨城県神社誌|茨城県神社庁

茨城の地名|編:平凡社

記事は筆者の主観が多分に含まれております。

誤解や情報が古くなっている場合があることをご了承ください。

御朱印巡りをされる方へ