wata

wata

安産と子どもの健やかな成長はいつの時代も親たちの願い。もしかしたら神社やお寺でもっとも多いお願いかもしれません。

茨城だと桜川市の雨引観音やつくばみらい市の板橋不動尊などが有名。それらと合わせて覚えておきたいのが、かすみがうら市の胎安神社と子安神社です。

興味深いことに2つの神社すぐ近く。名前は似ていますが、なんか関係があるのでしょうか。この記事で詳しくご紹介しますので想像してみてください!

由緒

9月、初めは香取神宮の神(経津主命)を主祭神とし、相殿に山城国葛野郡梅宮大社から分霊した木花咲耶姫を祀る。

当初、例祭は4月8日だった(現在は3月3日)

源頼義・義家親子、奥州征討に向かう際、下雫村(下志筑)で当社の霊験を耳にして参拝。安産祈願を執り行う

源頼義・義家親子、大任遂行の帰路に当社と子安神社にお礼参りのため立ち寄り、太刀一振りを奉納。

その後、義家の嫡男誕生の9月9日を記念日として祭日に定める。この際、笹竜胆の紋が許される

※11月

慶長検地で訪れた検地奉行・彦坂小刑部を23代宮司が案内

※4月

現在地に遷宮

銅板屋根とする

相殿であった胎安神社を正式に名乗る

ご祭神は木花咲耶姫命と経津主命です。社伝によればもとは香取神社で主祭神は経津主命のみ。それが昭和期に改められたとあります。

当社と子安神社は由緒に八幡太郎親子が登場することや安産祈願をされたことなど大変良く似ています。江戸時代、当社は西野寺村で子安は東野寺村に鎮座したことになっていますが、遡れば各村は同じ寺野村に属しており両社は非常に親しい関係だったかと思います。

「寺野」がどの寺を指すのかはハッキリしませんが、子安神社の別当は天台宗の地福院であり、わたしが探した限り他にめぼしい寺院が見つからないことから同院に由来するのではないでしょうか。

当社は「胎内安全、安産育子」のご神徳で知られ、「戌の日」のお参りや腹帯といったおなじみの習慣もあります。創建した9月は戌の月ですから、その神格を表しているのでしょう。

戌の日にお参りするのは、犬(戌)はお産が軽いので安産の守り神であるためといわれています。ただ。。じつは非常に奥深い理由があるのではと思います。詳しく知りたい方は子安神社の記事をご覧ください。腹帯を巻く理由なども考察しています。

本殿には大山祗命、彦火々出見尊、彦火瓊々杵命が配祀されています。

アクセス

常磐道石岡ICを下りて約6分。境内に数台の駐車スペースが用意されています。

最寄り駅は神立駅ですが、徒歩やバスでは難しいかと思います。

随神門

境内は特別に広いわけではありませんが、この随神門は見事なもの。屋根や足など独特の形状をしていますね。

神社によっては随神門と言いながら、じつは明治以前は仁王門だったりすることもあります。筑波山神社(つくば市)とか花園神社(北茨城市)などですね。

しかし、この門の場合は立像を置くのが難しそうなので右大臣と左大臣の坐像が置かれていたのでしょう。今は御幣が安置されています。

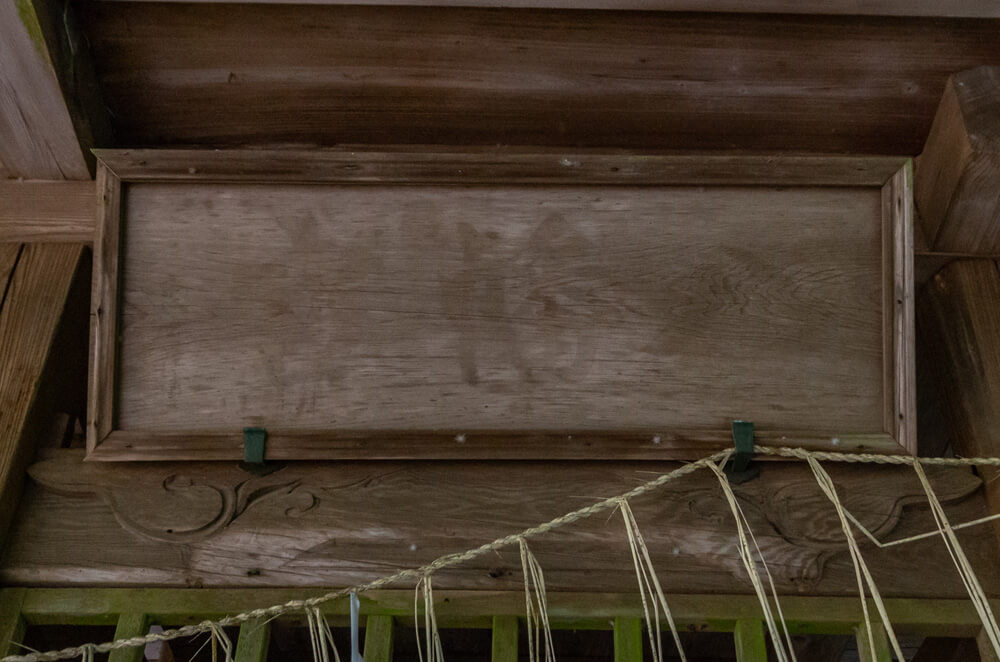

そこまではわかるのですが、門の裏側にかけられた扁額にはうっすらと「八幡宮」とあるような。。

しかもその下(門の足の部分)には八幡神らしき画がありました。八幡神といえば神仏習合の代表とも言える存在でして、時には僧形で描かれます。その一方で弓の達人とされる場合もあるのです。

たとえば、大宝八幡宮の八幡神は弓矢で池の水を盗んだ龍を退治したという民話もあるのです。龍は水不足で困った人たちを助けようとしてやったことだったのですが。。

八幡神の反対側に描かれているのは、摩利支天かと思います。摩利支天は日天とも呼ばれ、女神として描かれることが多いのでちょっと自信がないのですけれど。でもイノシシに乗っているとなると第一候補ですね。

これらは当社の子宝や子育てとは直接関係しないので、もしかしたら随神門は別の神社から移築されたのかもしれません。たとえば、八幡神を御祭神とする八幡宮などが考えられます。

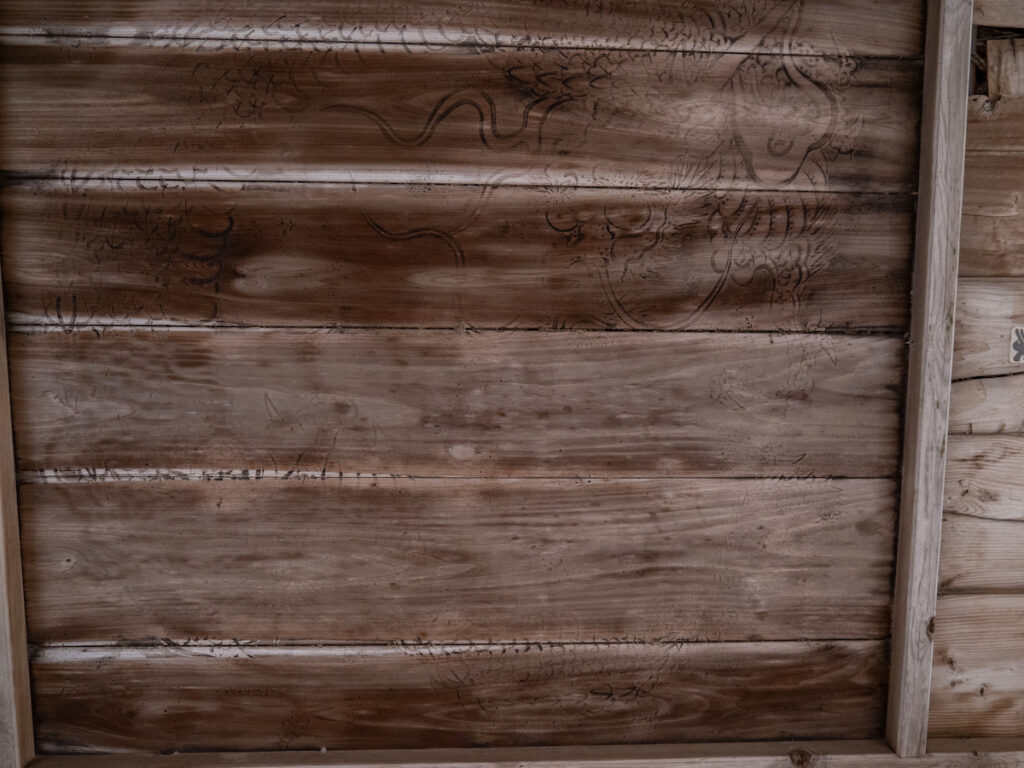

何度か参拝して門の天井に龍がいることに気が付きました。板全体に描かれていてなんとも力強い。目玉でかっ!

じつは子安神社の拝殿の天井にもこのような巨大龍があったりします。こうした小さな共通点がいくつも見つかるので、やはり参拝するなら一緒が面白いのではないでしょうか。

社殿

拝殿は入母屋造の破風付き。破風は正面の山なりになっている部分です。空いたスペースに彫刻を施せたりするので、破風があったらかなりリッチな造りといえます。

遠目でわかりにくいのですが、破風や大棟には笹竜胆の紋があります。源義家の家紋であり、前述したお礼参りの際に使用を許されました。この紋は子安神社でも見られます。

拝殿前にスッと伸びているのが不老長寿の杉。一部を衣類に縫って身につけると元気で長生きできるといわれます。樹齢の割に細いのですが、数十年前にあった落雷から復活した強い生命力を持っています!

拝殿に掲げられたこちらの画は「神功皇后と武内宿禰」で間違いないでしょう。皇后が応神天皇(誉田別命)を出産し、それを宿禰が抱いて喜んでいる定番のシーンです。

神功皇后は朝鮮半島に出兵した際に身ごもりましたが、お腹に石を巻いて押さえつけて出産を遅らせました。そして終戦してから落ち着いて出産をしたというのが『古事記』などで伝えられています。

こうした伝説をすべて事実とはさすがに言えませんが、すべて嘘というのも科学的ではありません。皇后は国難と出産を同時に乗り越えた超人なのですから、それにあやかろうとするのは自然なことでしょう。

こちらの扁額は慶応3年(1867年)に奉納されました。「日置流」とあるので、たぶん弓術の流派を指すのでしょう。ほぼ同じものがやはり子安神社にあるのですが、そちらは文字が掠れて認識できませんでした。

先ほどご紹介した八幡神らしき画とあわせて考えると、弓術の腕前を上げるような祈願がされたのでしょう。しかしそうした話は聞いたことがないので自分でもどうかな?と思います。

こちらが本殿。朱色に染められた流造。龍の彫刻は見られないものの子安神社と似ているように思います。

後部には中国の故事らしき彫刻が見えました。背景にあるのは梅でしょうか。翳を持つ老人の表情が穏やかなので全体的にめでたい雰囲気になっています。これは子安と同様ですね。

当社の安産祈願は志筑藩(いまのかすみがうら市)主・本堂家はもちろんこと府中藩主(いまの石岡市)や土浦藩主も訪れています。当時は香取神社の相殿でしたが、熱心に信仰されていたんですね!

当社が式内論社とされるのは『新編常陸国誌』で当地を夷針郷とみなしたせいです。

そのため子安神社と当社兼務社の新治神社も夷針神社の式内論社とされています。

子持ち松

社殿の右手に回ると御神木の子持ち松があります。明治時代に枯れてしまいましたが、いまもお参りする方はたくさん。その理由がこちら。

樹からふっくらと石が出ていて妊婦のよう。安産を願う神社にふさわしい姿です。無事に出産された方々もお礼参りでいらっしゃるのだとか。義家たちと同じですね。そうやって後世に伝わってきたのだと思います。

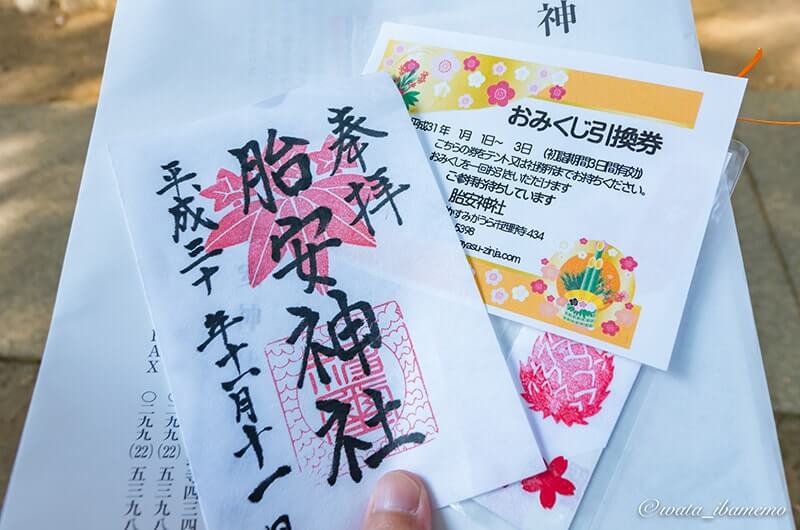

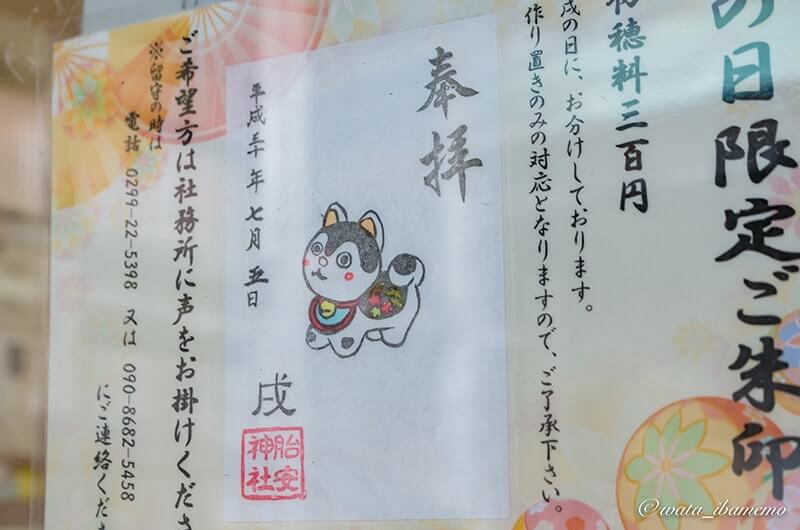

御朱印

胎安神社の御朱印です。胎安神社はわたしの知る限り、もっとも御朱印の種類が豊富。毎月のお花、行事、雨の日限定のスタンプなど、組み合わせで全42種にもなります。

では、この御朱印は?おっと!なにも押されていない!!書き置きなので忘れちゃったかな?気がついたらお声掛けしましょう。

当社は多くの神社の祭祀を兼務しています。兼務社の御朱印も頒布しておりますので、御朱印めぐりをされている方はぜひそちらもチェックしてみてください。

戌の日は限定御朱印をいただけます。(書き置きのみ)ご希望の方は社務所でお声掛けください。

このときは参拝のしおりのほか、おみくじ引換券や本のしおりまでいただきました。それに温かいお茶も。至れり尽くせりのお参りでした。ありがとうございます♫

wata

wata

子安神社はかすみがうら市の東野寺にあります。胎安神社からだと車で1〜2分といったところ。

創建は大同2年(807年)。平城天皇の時代です。御祭神についてパンフレットから引用します。

大同二年、駿河国富士浅間大神と鹿島大神の御分霊を鎮斎。

由緒沿革/子安神社

富士浅間大神とは木花開耶姫命のこと。鹿島大神は鹿島神宮の御祭神武甕槌命です。(胎安神社の木花咲耶姫命と漢字が微妙に違う)

胎安神社と同じ御祭神ですから、もちろん安産や育児を願う方が多く訪れます。前述の通り、源頼義・義家親子も訪れており、安産を祈願しました。(朝敵降伏・国家安泰ともいわれる)

社殿の中に笹竜胆がありますよね。源氏とのゆかりを示しています。このあとに七五三のお祝いがあったようで、いつもと違う内観かもしれません。

樹々に囲まれひっそりした雰囲気。足元は苔がびっしり。濃いめのグリーンが日常と違った世界を感じさせます。身近にこんな神秘的な場所があったとは驚きました。

本殿の彫刻がすごい。。龍や獅子がこんなにたくさん。色あせていますけど、かつては鮮やかな朱色だったと思います。

神社の言い伝えで、本殿の扉を開閉する際、きしむ音が高ければ子どもが少なく、小さければ多産になるとか。

また、授与される腹帯が赤ならば女子、白ならば男子が生まれるといわれていました。不思議すぎる。。

wata

wata

義家親子が子安神社を訪れた年は1056年と1063年。胎安神社と微妙に異なります

子安講

子安講をご存知でしょうか。子安神社の神様を信仰する方々の集まりで、じつは一般の国語辞典にも載っています。大体次のような意味です。

既婚の若い女性が集まって子安神を祀(まつ)り、安産を祈る行事。19日に行われることが多く十九夜講ともいう。関東地方にみられる。

こ やすこう -かう [0] 【子安講】/weblio辞書

出産がいまよりずっと大変だった時代。女性たちの心の支えになったと思います。子安神社のサイトによると、江戸時代にはじまって女性しか参加できなかったそう。

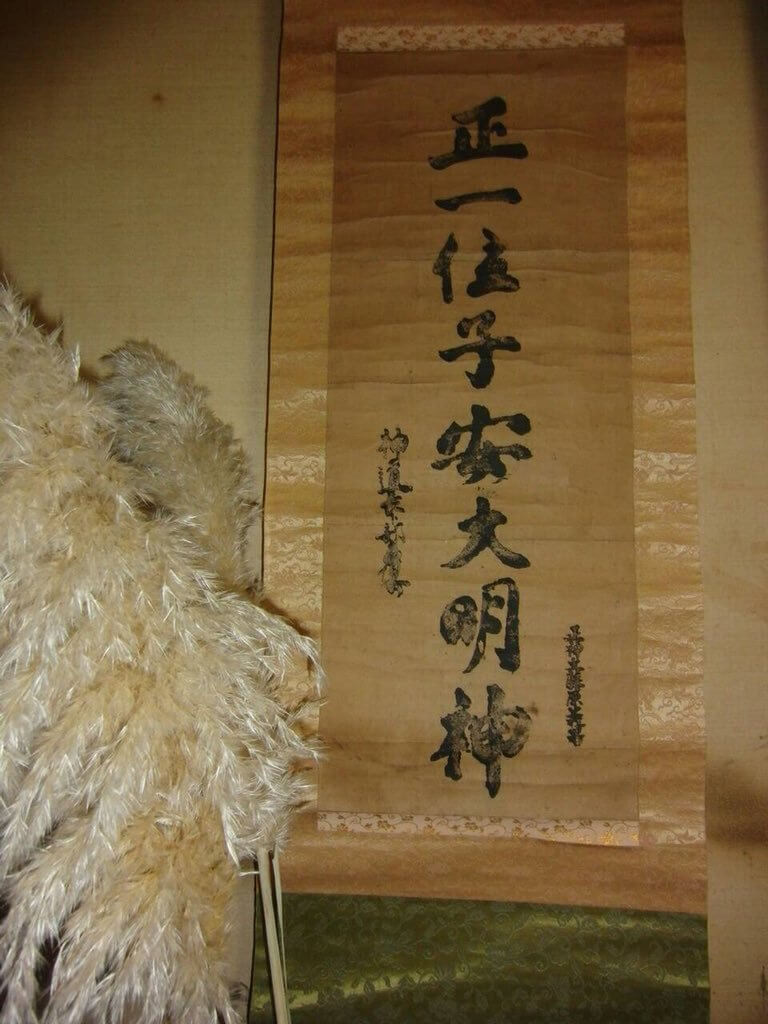

写真の掛け軸は子安講で実際に使用されたものです。知人からご提供いただきました。正一位は最高の位。『大明神』は神仏習合の時代(明治以前)を感じさせますね。

時代が変わって講のある地域はかなり少なくなりました。信仰やコミュニティーは別のものに置き換わったのだと思います。

ただ、人々の心自体が変化したわけではないので、かつてこのような集まりがあったことは覚えておきたいですね。

おかしま様

子安神社といえばおかしま様。公式サイトから引用します。

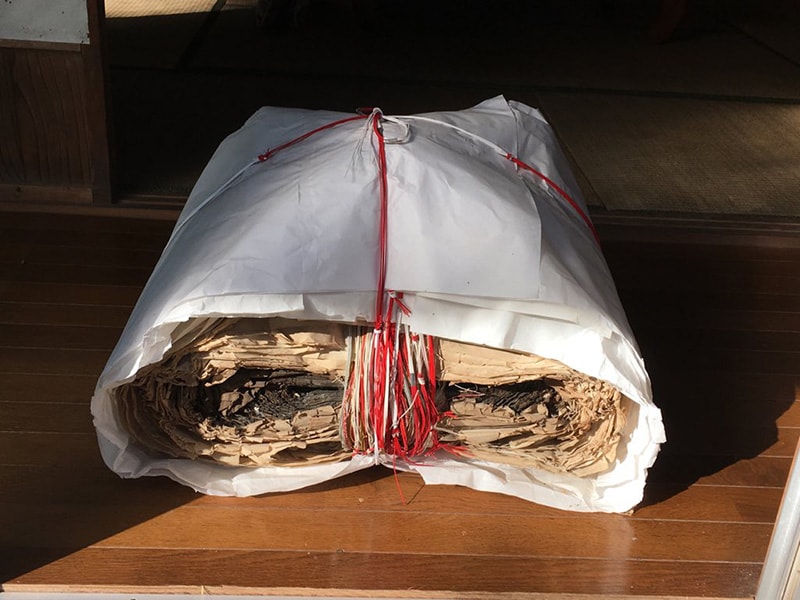

かすみがうら市四ヶ村地区で使用されている安産のお守りです。

子安講半紙《おかしま様》/子安神社公式

妊婦がいる家庭の持ち回りで、無事出産が終わると半紙で包み、水引を掛けて次の妊婦さんのいる家庭に渡します。

古くから様々な家を渡り歩いたこの半紙は、中の古い紙は炭化して黒くなっています。

お写真はりんさんからご提供いただきました!説明の通り、中心が黒くなっていますね。

おかしま様は「鹿嶋の神様」が由来でしょうか。当社の御祭神ですので可能性は高そうです。鹿島神宮でも安産祈願をされる方は多く、昔から信仰されていたのでしょう。

なぜ半紙で包んでいくのかはよくわかりません。紙、紙、神。。

余談ですが、常陸大宮市にもおかしま様があります(参考:ごじゃっぺライフ)。そちらは上の写真の人形を使って村に病が入ってこないように祈願する民俗行事。地域おこし協力隊のブログに詳細がありますのでご覧ください。

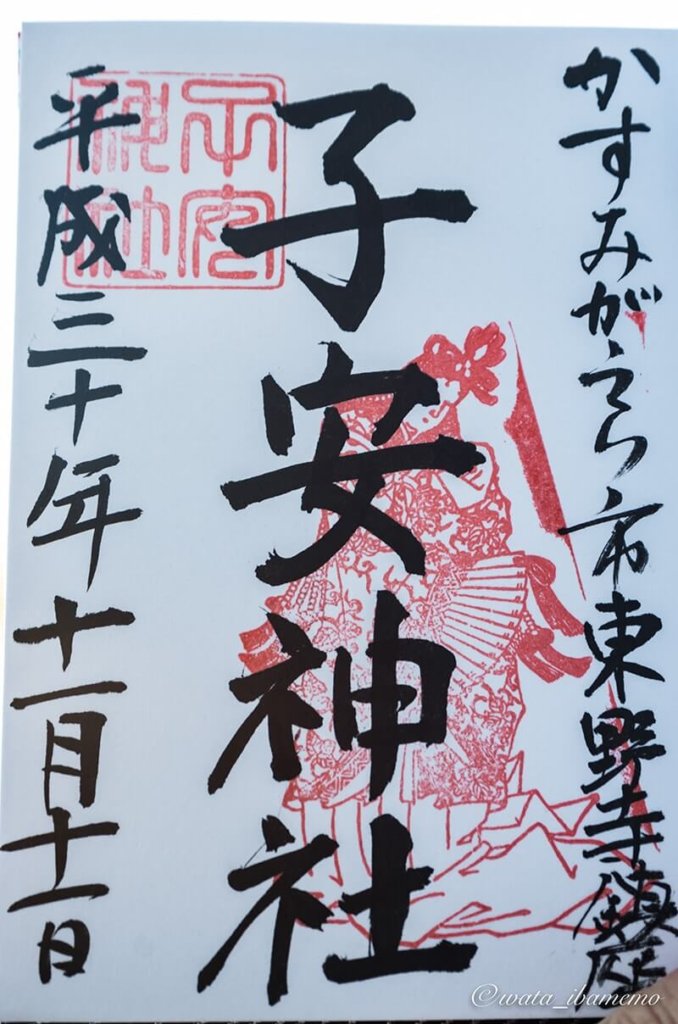

御朱印

子安神社の御朱印です。文字の後ろに女性の姿が見えます。御祭神の木花開耶姫でしょうか。いただいたパンフレットには次のような歌がありました。

身妊りし 女をまもる 子安神 生まるる和子も いと健やかに

自らは苦労をして出産した木花開耶姫だからこそ、安産の神として見守ってくれるかもしれませんね。

アクセス

車で鳥居をくぐり境内に駐車可です。

| 名称 | 子安神社 |

| 住所 | 茨城県かすみがうら市東野寺252 |

| 駐車場 | あり(鳥居の先に駐車可) |

| Webサイト | 子安神社公式 |

・胎安神社と子安神社の両社は木花咲耶姫命を主祭神としている

・両社は非常によく似た由緒。安産信仰も共通している

・両社とも御朱印を社務所で頒布している

茨城県神社誌|茨城県神社庁

記事は筆者の主観が多分に含まれております。

誤解や情報が古くなっている場合があることをご了承ください。