wata

wata

地名や社名って面白いですよね〜なにかしら理由がありますから、知ると「なるほど」と思うことばかりです。

でも、わからなくてもあれこれ考えてみるのは楽しいですよね。今回は気になる社名、地名の神社をとりあげます。

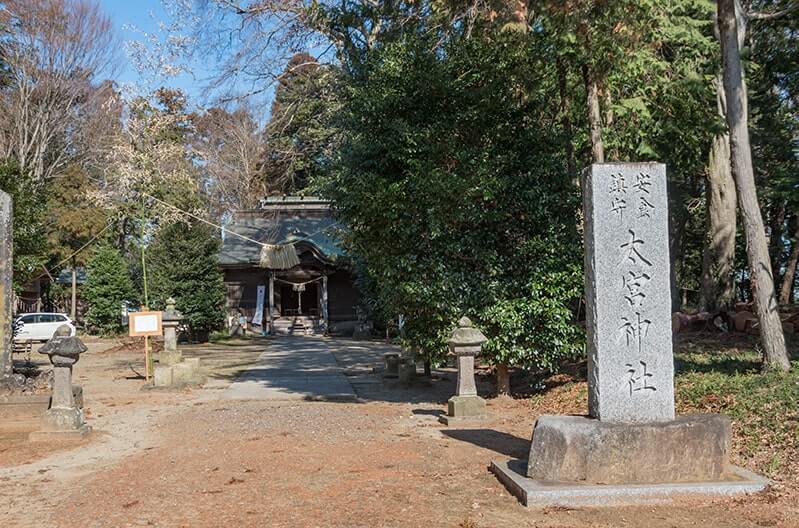

この記事ではかすみがうら市(旧出島村・旧霞ヶ浦町)の太宮神社をご紹介します。境内にはたくさんの歴史が詰まっていますから、あれこから考えながら参拝してみましょう♪

由緒

*旧1月2日創建

*棟札による

*棟札による

徳川光圀より安食、柏崎、岩坪、堂山、成井、横町の五ヶ村の総社を命じられる

御祭神は驚きの10柱。順番は『茨城県神社誌』の通りとしました。

- 大宮売命

- 国常立命

- 天津彦火邇々杵命

- 国狭槌命

- 高皇産霊命

- 神皇産霊命

- 天照皇大神

- 天忍穂耳命

- 武甕槌命

- 経津主命

御祭神はなんとも説明がしにくい組み合わせです。タケミカヅチ、フツヌシは土地柄的に充分考えられるのですが、造化三神のタカミムスビやカミムスビはどういった関係なのかわかりません。

アマテラスは皇祖神の神格から古くは天皇以外が祈る存在ではありませんでした。したがってどんなに早くとも鎌倉期頃に合祀されたと考えられます。

御祭神から神社を読み取ることは難しいのですが、光圀公の時代にはかなり有力であったことは間違いありません。それはたびたび変わる領主が当社を崇敬したことからもわかります。

はじめは安食氏(小田氏)、永享7年(1435年)に梶原知行、その後は菅谷氏に移り、菅谷氏が佐竹氏に南三十三館の件で滅ぼされると領主不在で荒廃しました。

おそらく戦国期が終わってから徐々に神社周辺が安定したため境内が整備され崇敬も取り戻していったのではないでしょうか。光圀公が訪れたという貞享4年(1687年)は充分に復興していたと思われます。

wata

wata

『新編常陸国誌』によると社領5石2斗3枡1合。末社に龍神二社、稲荷社、奥御前社があり、社司(宮司)は宮本伊織が務めたとあります。

アクセス

常磐道のICを下りて約20分です。

神社の行き方はかすみがうら市内を通る県道354号と霞ヶ浦沿いを走る118号の交差点(ファミリーマートが目印)を北へ。道なりに進むと右手に見えてきます。

駐車場は数台分用意されていますのでご安心ください♪

| 名称 | 太宮神社 |

| 住所 | 茨城県かすみがうら市安食1795-1 |

| 駐車場 | あり |

| Webサイト | なし |

鳥居

太宮神社のシンボルといえば朱色の両部鳥居。。だったのですが、築400年を超えて危険だったことから令和元年(2019年)12月に解体されました。

現在は鳥居の代わりにしめ縄が設けられています。一応くぐれるようになっています。光圀公にも認められた旧総社の復活が待ち遠しいですね!

それにしても当社の鎮座する安食とは面白い地名です。つくば市にも安食がありますが、そちらは「あじき」と読みます。

由来については『まほらにふく風にのって』で詳しくご紹介されていますので、ぜひご覧ください。わたしは崖地に由来する説が気になる。当社の鳥居は断面から判断すると崖のような斜面の樹木が使われたようなんですよね。

戦国時代に安食氏が当地を治めていましたが、地名のほうが先です。由来は不明ながら「安」と「食」があることから食べ物には困らなかった豊かな土地であったように思います。

こちらが在りし日の姿です。解体される年の4月のようすですが、この時点でコーンが設けられて近づけないようになっていたんですね。

青空や新緑で映えていたのが印象的でした。隣の立て札には再建する旨がありましたので、微力ながら支援させていただきました。

狛犬

拝殿の手前にある狛犬です。よく見ると頭の上に丸い物体が。。宝珠といわれています。いや、丸くなった角かも。

県内では非常に珍しいと思います。わたしが印象に残っているのは龍ケ崎市の八坂神社くらいですね。ゆる〜い丸みでなかなか愛らしいと思いませんか?

ちなみに宝珠があるのは右側の狛犬です。左はだれかが乗せた石が置かれています。おそろいにしたかったようですね。どちらも口を開いているように見えるので阿吽になっていないのです。色々と興味深い狛犬ですな。

錨

参道左側の狛犬の後ろあたりにあるのがこちらの錨。

由緒はさっぱりわかりませんが、船乗りが役目を終えた錨を神社に奉納することはよくあること。無事に生きて帰れたことの感謝やよく働いた錨への労いの想いからです。

出島村は霞ヶ浦に面していますから大勢の船乗りがいましたし、それで生活をしていた方もたくさんいました。地域のシンボルとして鎮守社に飾られるのはいい感じですね〜

拝殿

拝殿です。扁額は時間が経っているせいか、なにも見えなくなっていました。社名に関わるのでじつは結構気になっていたんですよね。どこかに記録でも残ってないかな。。

正面の龍の彫り物は像というより絵に近い珍しいもの。雲や波で埋められており躍動感のある一枚絵になっています。

左右の獅子も迫力のあるいい表情をしています。本殿の彫刻がシンプルな分、拝殿に力を入れたのだったりして。

拝殿の奥には大宮八景の書がありました。八景はその土地の景勝地を8つ選んだものです。大宮八景は「波逆千鳥、霞浦帰帆、猿峯秋月、小津漁舟、折戸落雁、筑波夕照、大島社若、菱舗網代」です。

これらすべてを知っていたら、この地区のスーパー教養人に認定します。霞浦帰帆や筑波夕照なんかは想像できますけどね。

wata

wata

本殿

太宮神社の本殿です。一般的な流造ですね。千木は外削ぎ。鰹木は5本です。ふむふむ。

当社は前述の通り5か村の総社です。祭神はあくまで10柱で大宮売命を主祭神としているわけではありません。出島村史では主な祭神として国常立命を紹介しています。

なんでこんなこと気にするかというと、主祭神がわかると神社の性質もわかるからです。

もし千木が内削ぎで鰹木が偶数なら祭神の大宮売命や天照皇大神の存在感が強くなるわけですが。。まったく違いますね。謎は深まるばかり。

社宝『鰐口』(県指定文化財)

忘れちゃいけないのが、太宮神社の社宝である鰐口です。この鰐口には色々な情報が詰まっているのですが。。そのひとつが次のような銘文です。

常州國南野庄安食郷大宮鰐口 応永十年癸末三月廿八日 浄超敬白

応永10年(1403年)に社僧である浄超が奉納したことを意味しているのですが。。まず「社僧」が気になるところ。現代ではほとんどないと思いますが、社僧は神社で祭祀をする僧侶のことです。神仏習合の時代ならではですね。

それに浄超はどこのお寺にいたどんな方だったのでしょう。神社誌には別当についてありませんし。。いまも残るお寺なのでしょうか。

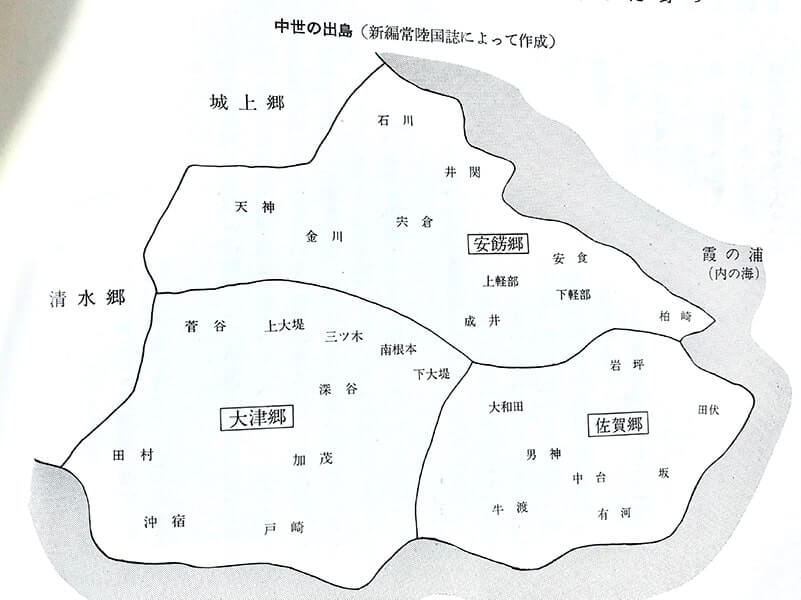

常州國南野庄安食郷は当時の土地についてわかります。南野庄は荘園のこと。出島全域に加え、稲吉、中貫、真鍋、藤沢、斗利出の一部から小田付近までを指します。広大ですよね〜

太宮神社はその中の安食郷にありました。ややこしいのは同時期、同地域に安飾郷があったこと。郷はいくつかの村をまとめた行政区分なので同時期にあったとは考えにくいんですが。。

出島村史にある中世の地図では次のようになっています。(餝は飾の異体字)

とりあえず安食郷は太宮神社周辺としてよいでしょう。安食氏(小田氏)が勢力を拡大して得た領地でしょうから、その地の人は正当性を示す意味で「郷」を用いたかもしれません。

わずか一文でいろいろなことが考えられますよね。銘文があると史料価値がグッと増すので文化財になりやすいんです!

庚申塔

周辺の石仏にも目を向けてみましょう。こちらは社殿の左手にある庚申塔です。境内の案内には猿田彦大明神とあるのですが、石仏は明らかに青面金剛です。足元には三猿が彫られています。

この猿が『三尸の虫』ですね。道教の思想によると虫は人々の体内に潜んでいて、庚申の夜になると天帝に主の悪事を報告しに行く。報告された主は寿命が縮むといわれています。

だから庚申の夜は寝てはいけない。もちろん、みんな同じ条件なので講というグループを組んでおしゃべりなどをしながら朝まで過ごすのです。実際には宗教組織というよりもお楽しみ会的だったみたいですけど。

庚申塔は「庚申」の文字だけの場合も多いですから、しっかり彫られているということは熱心な信仰があったのかな〜なんて想像できますね!

wata

wata

境内社:山の神

境内の案内を見て初めて知った山の神の存在。先に紹介した庚申塔のすぐ近くに鎮座しています。さすがに神職や地元の方でなければこれは分からないでしょう。

しかもその後ろにあるのは光圀公が寄進した「もみの木」なのだとか。義公が当社を訪れているのは確実なので、貞享から元禄期にかけてのことでしょうか。

それが山の神と一緒になっているのが良いではないですか。山の神はまさに民間信仰の代表ともいえるような存在です。山の神は単に山にいる神というだけでなく平地でも農耕神などとして目にします。

この考え方には地域性が強いので、どのように扱われていたのかをぜひ尋ねてみたいところです。

御朱印

太宮神社の御朱印です。社殿の左側にある社務所でいただけます。いつもいらっしゃるわけではありませんが、土日にお会いできることが多いですね。

この日は2月2日(日)で翌日の節分の準備をされていました。例祭は日程きっちりでいくそうですよ!

社号について

太宮神社の社名が気になる方も多いと思います。「おおみや」神社といえば「大宮」と書くのが一般的ですからね。

なぜ「太」が使われているのか。色々調べてみたのですが、結論としてはりんさんのブログにある通りだと思います。

元々の社名は読み方と同じ「大宮」なのですが、点があるのにもかかわらず「おおみや」なのはなんなのかと思い聞いてみると、ほど近い場所にある太子古墳群(たいしこふん)と結びつける為に、ちょっと前の宮司さんが点を付けたのだとか?

太宮神社(かすみがうら・安食)/山地の住人

おそらく「太宮」を称したのは文化財に指定された昭和52年(1977年)頃からではないでしょうか。

太宮神社は太陽神である天照大神と大神の従者である大宮売をお祀りするお社ですから「太」の字を当てるのはピッタリかと。氏子の皆さんも社号標を建てて賛同していますから、末永く信仰を続けていただけたらと思います。

・太宮神社は水戸黄門から5か村の総社として命じれた

・「太宮」と称するのは近世と考えられる

・御朱印は社殿左の社務所でいただける

茨城県神社誌|茨城県神社庁

出島村史|出島村史編さん委員会

出島村史(続編)|出島村史編さん委員会

新編常陸国誌

記事は筆者の主観が多分に含まれております。

誤解や情報が古くなっている場合があることをご了承ください。

御朱印巡りをされる方へ