wata

wata

天満宮は全国に1万2千ほどあるとか。きっとだれもが名前くらいは聞いたことがあるはず。では茨城の天満宮といえば?話題となるのは東蕗田天満社(八千代町)ですが、もうひとつ覚えておきたいのが大生郷天満宮です。

道真公の遺骨があるということで御廟天神とも呼ばれます。近年は神玉の巡拝スポットとしても人気ですね。飯沼の天神信仰と大変深く関係しており、学問の神様として信仰を集めていますよ!

この記事でわかること

- 「御廟天神」の由来について

- 菅原道真と天神伝説について

- 御朱印のいただき方

由緒

父・道真の遺言に従い遺骨を持ち諸国を巡っていた三男菅原景行が、常陸介として常陸国を訪れた際に現在の真壁町羽鳥に塚を築き、同地の豪族・源護および平良兼と共に埋葬し祀る

奥都城(墓)を現在地に改めて改葬および社殿を建立。

社領30石を授かる(下総旧事考)

この頃、別当が安楽寺から新たに建立された大生寺に移る。

朱印地30石を賜る

飯沼新田の村々から30町の田地が寄進される。

兵火により拝殿・本殿が焼失。その後、多賀谷氏によって再建される

※多賀谷旧記では焼失は天正2年

*境内石碑による

総檜造りで再建

ご祭神はもちろん菅原道真です。天満宮および天満神社といったら道真公をお祀りしていると断定してよいでしょう。天満宮(天満社、天神社とも)とは、はじめ道真公ではなく天つ神(高天原の神)を祀る神社でしたが、北野天満宮と太宰府天満宮の影響で変化していったそうです。

真壁の天神塚について「関東から東北にかけては最古」とありますが、天神信仰が発祥したといわれる北野天満宮より21年早い創建で日本最古の天満宮ともいわれています。これより古いのはあるのでしょうか…?

かつて常総市、坂東市、古河市、八千代町にまたがる巨大な沼・飯沼がありました。享保年間(1716-1736年)に干拓されて水田地帯となったのですが、その地域には多くの天神社(天満宮)が建てられ道真公をお祀りしています。天神信仰はこの地域に限らず江戸時代に流行しましたが、飯沼周辺では当社がその由緒から重要な意味を持っていたと考えられます。

真壁から遷されたことも気になりますよね。茨城県神社誌によると景行公は常陸介の前に下総介でした。それがきっかけで関東にやってきて天神塚を創建。真壁に埋葬したのは豪族との関係でしょうか。いまの地に遷ったのは常陸介の拝命後、父の「和御魂」を祀る場所として飯沼湖畔を選んだとあります。ここにもなにか別の理由がありそうなのですが。

現在の住所は大生郷ですが、昭和29年(1954年)までは菅原村です。菅原道真に由来する村名ですから、天神信仰はすごかったのでしょうね〜

wata

wata

昭和35年(1960年) 絹本著色 御廟天神画、絹本著色 神酒天神画、紙本著色 北野天神縁起絵巻、紙本著色 三十六歌仙絵(すべて県指定)

昭和59年(1984年) 絹本著色十一面観音像(市指定)

生前の道真についてはこちら

アクセス

大生郷天満宮は常総市の大生郷町に鎮座しています。比較的大きな神社なのですが、周辺の道路は狭いので運転にご注意下さい。

最寄り駅の水海道駅から徒歩だと1時間以上かかりますのでアクセスは車になるかと思います。駐車場は本殿裏がおすすめ。整備されて停めやすいですよ。鳥居をくぐりたいならそこそこ歩くことになります。

| 名称 | 天満社(大生郷天満宮・菅原天満宮) |

| 住所 | 茨城県常総市大生郷町1234番地 |

| 駐車場 | あり |

| Webサイト | 公式サイト ホトカミ X(旧Twitter) |

| 年中行事 | 1月1日…歳旦祭 1月6日…年賀際 1月25日…初天神祭 2月25日…梅花祭 8月1日…例祭 11月23日…秋季大祭 毎月25日…月並祭 |

一の鳥居

社殿の正面にある一の鳥居がこちら。鳥居周辺には駐車場がありませんので、ほとんどの方はわざわざ境内から外に出てから見ることになります。

でも、神社の氏子気分になれるのでせっかく来たなら正面から順番に進んでいきたいんですよね。

臥牛像

拝殿前、左手に見えるのが御神牛ともいわれる臥牛像です。読みは「がぎゅうぞう」かな?

道真公の誕生日は承和12年(845年)6月25日(旧暦)。これは丑年の丑の日。そして亡くなった日が延喜3年(903年)の2月25日で丑の日です。牛は道真公と縁の深い動物なのです。

さらに道真公の遺骨は牛車で運ばれて関東にやってきました。埋葬地は牛が腰を下ろしたところに決まったというのは、古い伝承によくあるパターン。県内だと同様の伝承が源頼政にもあります。

拝殿

社殿は大正8年(1919年)に炎上してしまったそう。拝殿と幣殿は昭和30年(1955年)に再建されました。賽銭箱はじめ神紋の梅があちこちに見られます。天満宮らしくていいですよね。

拝殿の右手には絵馬がズラリ。このときは受験の時期だったので合格祈願で訪れる方がたくさんいました。

道真公は勉強して出世したので『学問の神様』としても信仰されています。特に江戸時代の寺子屋で広まったようですね。子どもたちは道真公のようになれるようにと勉強していました。

大生郷天満宮では毎月25日に月次祭がありますが、寺子屋でも25日は掛け軸を拝むなどしていました。天神講と一体となっていたので、子どもに限らず拝んでいたようです。

wata

wata

本殿

昭和4年(1929年)に造営された本殿です。総檜造りだとか。立派です!

境内には周辺から移されてきたであろう石仏が並んでいます。形がキレイに残っていますので、ぜひ眺めてみましょう。石仏(野仏)からは民間信仰が読み取れますので、わかる人には面白い。。はず。庚申塔と月待塔が多いかな?

江戸時代、御朱印地30石を授かった由緒ある神社です。全国の天満社の中でも特別な意味を持っているかと思いますので、いつも興味深く参拝しております。

ここでご紹介していないこともたくさんありますので、あとは実際に参拝して見つけてみましょう!

刀研石

拝殿前、左手にあるのが刀研石です。手前は由緒書、後ろの2つが刀研石ですね。

由緒書には次のようにあります。

本碑二面は 当天満宮が真壁町羽鳥より当地へ奉還された由来を記した縁起碑である

古来本碑を「刀研石」と呼び、この碑で刀を研けば心願が成就すると伝わる

本碑はもと当社の東北方七百米 往古の表参道入口「鳥居所」に存在した 現在二面とも長年の風雪により磨滅し読むことはできないが、明治四十四年の解読により左の百二十六文字を刻す常陸羽鳥菅原神社之移

菅原三郎景行兼重景茂等相共移

従筑波霊地下総豊田郡大生郷

常陸下総菅原神社

為菅原道真郷之菩提供養也

常陸介菅原景行所業也

菅原三郎景行四十四才也

菅原兼重三十七歳也

菅原景茂三十才也

菅公墓地 移従羽鳥

定菅原景行常陸羽鳥之霊地墳墓也

延長七年二月二十五日

はじめにご紹介した由緒の通りなのですが、石碑によるとかつて菅原神社と呼ばれていたようですね。これだと菅原村の名称だったことも納得です。

ちなみに当社の正式名称は「天満社」です。東蕗田天満社もそうなのですが、愛称に地名が加わるのはよくあることです。

親鸞聖人礼拝の杉

興味深いのがこちらの杉。左は浄土真宗の開祖・親鸞上人が天満宮を参拝した際にお手植えしたそうです。

樹齢700年といわれましたが、明治35(1902年)の台風の際に折れてしまい大正8年の火災で焼失。右の杉はその火災の後に植えられましたが昭和60年に枯死。いずれも昭和63年(1988年)の境内整備事業によっていまの場所に移されました。

親鸞聖人といいますと稲田の草案(笠間市)が有名です。でも、常総市にも足を運んだという伝説があるんですよね。旧石下の願牛寺は上人が創建したといわれます。常総市と浄土真宗の関係、ちょっと気になりますよね〜

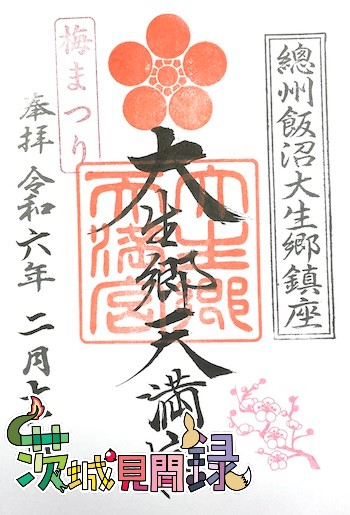

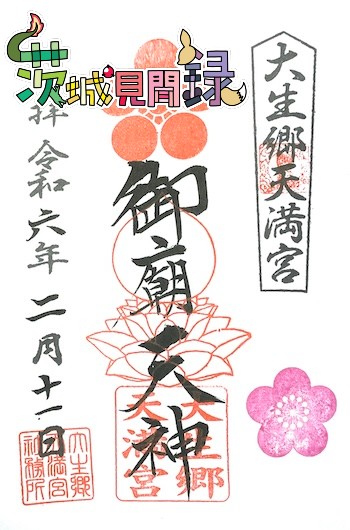

大生郷天満宮の御朱印です。通常は2種類。9時〜16時に社殿の右手にある授与所でいただけます。御朱印帳も頒布していますよ♪

茨城新聞の「いばらき御朱印めぐり」でも紹介されました。神職さんの想いもあわせてどうぞ。

祭礼日は祭礼の印が押されます。

わたしも最近知ったのですが、道真公のお墓が神社と少し離れた場所にあるんです。社殿の北西の方ですね。社殿裏の駐車場に停めると目につくのですが、正面ばかり気にしているとわからないかもしれません。

御廟所は小さな公園のようになっており、厳島神社(弁天社)や大国社も鎮座しています。近くの別の公園に恵比寿社がありましたので、どうやら探せば七福神が揃うようです。

御廟

菅原道真公の御廟です。石像にある天満大自在天神は道真公の神号(神様としての名前)です。神号の「天満」が社号につながるのですが、天満には「怒りの炎が天に満ちる」という意味があります。こわっ!

そして「天神」には、災禍・災害を与える神という意味が…「台風」や「雷」を呼ぶイメージでしょうか。つまり畏怖される神号なのです。初めて知ったときは衝撃でした。

ただ、それは初めのうち。道真公について知られていくと農業神や道徳神、学問神といった神格が強まっていき、多くの人々に親しまれる神号となりました。

道真公が亡くなって数百年してから見直されていったのです。生前多くの徳を積んでいたためでしょう!

御廟の後方にあるこちらは「菅聖廟九百年塔」とありました。没後九百年を記念する塔かと思います。いつ建てられたか未確認ですが、亡くなったのが延喜3年(903年)なので、享和3年(1803年)でしょうか。

興味深いのは塔の頂点にある梵字「キャ」。種字としては「十一面観世音菩薩」を表します。同観音は「天満大自在天神」の本地仏とされておりますから、神仏習合時代は道真公をこちらで表現したのでしょう。

社宝に「絹本著色十一面観音像」があるのもそうした背景によるものかと思います。

道真公は讒言(いわゆる悪口やウソ)によって大宰府に左遷され、不本意のまま延喜3年(903年)に生涯を終えました。それから都では不幸な事件が多発したので道真公の怨霊がいるのではないかと噂されるようになりました。

事件は次のようなものです。

時平は道真公の讒言をしたといわれ、後に大宰府に左遷されるきっかけとなった

同年、醍醐天皇が道真公の官位を右大臣に戻す。加えて正二位を追贈。左遷を取り消し

怨霊は時平の縁故者に加えて天皇も祟るとの噂に信憑性が出てきたといわれる

同年、醍醐天皇が病床につき朱雀天皇に譲位後に崩御

菅原道真公をご祭神としてお祀りすることがはじまる

大事件が連発ですね。偶然なのでしょうか。なお、一連の事件が怨霊のせいという噂が本格的に広まったのは延長8年の落雷からといわれています。

道真公と直接関係ありませんが、落雷事件以降、天慶の乱が発生。関東では平将門が「新皇」を名乗り出しました。色々と不穏な時代だったんですね。

ただ、当時の政治が腐敗していたことが最大の原因かと思います。道真公と将門公はどちらも真面目な人です。汚職や不正から縁遠い存在なので民衆からも人気がありました。それが却って「えらい人」たちから反感を持たれたのではと思います。

wata

wata

・大生郷天満宮には菅原道真の遺言によって遺骨が埋葬されたので御廟天神といわれる

・不遇のままこの世を去った道真公は怨霊となって雷を落したといわれ「天神」と呼ばれるようになった

・御朱印は社殿右手の授与所でいただける

茨城県神社誌|茨城県神社庁

茨城県の地名|編:平凡社

この記事で紹介した本はこちら

記事は筆者の主観が多分に含まれております。

誤解や情報が古くなっている場合があることをご了承ください。