wata

wata

五所駒瀧神社といえば桜川市を代表する神社。秋の紅葉が非常に美しいので毎年参拝しています。

よく知られた場所でありながら、少しだけ町から離れていることもあり混雑することはありません。気分転換に最適な場所ですね。

特別な雰囲気の境内もさることなら、信仰についても非常に興味深いものがあります。今回も五行説を交えながらシェアさせていただきますので、参考にしてご参拝いただければと思います。

この記事でわかること

- 由緒と御祭神

- 「馬」の不思議な伝説

- 御朱印のいただき方

由緒

9月15日、桓武天皇二十五代の末流、千葉家平常胤の女、真壁城主なる大掾真壁六郎に嫁ぎ、桜井太郎良幹は鹿島大神宮を深く崇敬していた。

良幹、発向の際に鹿島大神宮へ祈願して真壁町でもっとも景勝な地に宮柱太敷建てる。

境内に突然芦毛の駒(馬)が現れ、石を踏み嘶いた。

※『茨城県神社誌』では仁安年間のこと

初代真壁城主・真壁六郎長幹、一族の安寧を祈念し、駒下瀧明神と尊称し真壁総社とした。

*『こまがたき』より(令和6年1月1日発行)

*現在当社で配布されている資料では、真壁六郎の一族である桜井太郎良幹が当社を創建したのはこの年。

徳川幕府より除地5石を賜る

笠間領主牧野越中守代々の祈願所になる

同地内の天満神社、飯綱神社、富士神社、日吉神社を合併し五所駒瀧神社と改称

棟梁古城村の増渕清兵衛による作

*『こまがたき』より(令和6年1月1日発行)

6月、各町の名主・年寄り等の協力により駒瀧大明神に神輿が奉納される

*『こまがたき』より(令和6年1月1日発行)

*『こまがたき』より(令和6年1月1日発行)

※真壁中学校卒・同窓生還暦記念事業

*『こまがたき』より(令和6年1月1日発行)

*『こまがたき』より(令和6年1月1日発行)

ご祭神は次のとおりです。

- 武甕槌命(正殿)

- 大山咋神(左殿)

- 猿田彦命(左殿)

- 木花開耶姫命(右殿)

- 菅原道真(右殿)

当初から祀られているのはおそらく武甕槌命のみ。他は明治期の合併の際に合祀されたかと思います。飯綱神社のご祭神は猿田彦命だったのでしょうか。ここだけ違和感ありますね。

創建については『茨城県神社誌』を参考にしていますが、筋がわかりにくくて不確か。真壁氏の祖は真壁長幹とされ、代々「幹」の字が継がれるはずなので「六郎」は謎。「六郎」は長幹の名乗りですね。失礼しました。

また、芦毛の馬が現れたことを機に創建したという伝説もあります。こちらは真壁氏に関連する興味深い内容であることに加え、境内に跡がありますので別途後述します。

芦毛の馬は当社にとって特別な存在です。境内の配布資料によれば、当社の神域である滝壺を「駒下瀧」と尊称するようになったのは仁安3年(1168年)のことで、たびたび芦毛の馬が現れたことによるのだとか。

伝説には諸説ありますが、当社が真壁氏の氏神であり親密な関係だったのは間違いありません。隣接する遍照院は真壁氏の菩提寺で累代の五輪塔(県指定文化財)が40基ほど並んでいます。

興味深いのは氏神といっても特殊な役割を持たせていたと考えられる点です。真相はともかくこの記事を一通り読めばご理解いただけるかと思います♪

wata

wata

昭和53年/1978年 本殿(市指定)

昭和61年/1986年 五所駒滝神社の祭事(国選択無形民俗文化財)

アクセス

最寄りICは北関東自動車道の桜川筑西IC。下りてから約15分ほどです。

駐車場は2箇所。境内北側はそこそこのスペースあるのですが、入口が狭くて結構怖い。おすすめは正面の鳥居付近。以下の辺りです。

運転に不安のある方は安全策をとりましょう。本来の参道を通って参拝できるので境内の雰囲気もより楽しめるかと思います。

| 名称 | 五所駒瀧神社 |

| 住所 | 茨城県桜川市山尾499 |

| 駐車場 | あり |

| Webサイト | 茨城県神社庁 |

鳥居

今回も一の鳥居から表参道を通って参拝します。当社の場合は意外に少ないかもしれませんね。カーナビなどでは境内の北側の駐車場を案内されることが多いようです。

一の鳥居の扁額には「五所神社」。正式な社号と微妙に違っています。「五所」は明治に合併してからなので比較的近年に奉納されたのでしょう。

鳥居の先はまるで異世界。天井を木々が覆って光を遮り、足元にはしっとりと水気が広がっています。神話に出てくる「根の国」はこのようなところでしょうか。

駒啼石

少し歩くと右手に平たい石が置かれています。こちらが由緒にある駒啼石。馬が嘶いた後に踏みつけたと伝わっています。

しかし、それにどんな意味があるのかまではわかりませんよね。じつはこの伝説には詳細とも言うべきことが同じ神社誌に載せられているのです。それはおおむね次のような内容です。

真壁城を築城した城主にめでたく男児が生まれ三日三晩の宴が続いた。

ところが七夜になると突然男児が姿を消した。家臣一同大騒ぎとなり八方を探したところ、近くの山中で多くの鹿に囲まれて無事であった。

沢に仮屋を建てて産湯を使うことにすると近くの滝から「馬が来る。馬が来る」と声が聞こえる。まもなく芦毛の馬が二頭現れて仮屋の前にひざまずいた。

このことを聞いた城主は滝のほとりに「駒ケ滝明神」を建立した。以来、真壁城では鹿の肉を食さない。

当社の創建といえるので冒頭の由緒に書こうか悩みました。しかしながらさすがに現実離れしているので歴史と違う読み方が必要かと思います。というわけで、いつもの五行説で読み解いてみます。

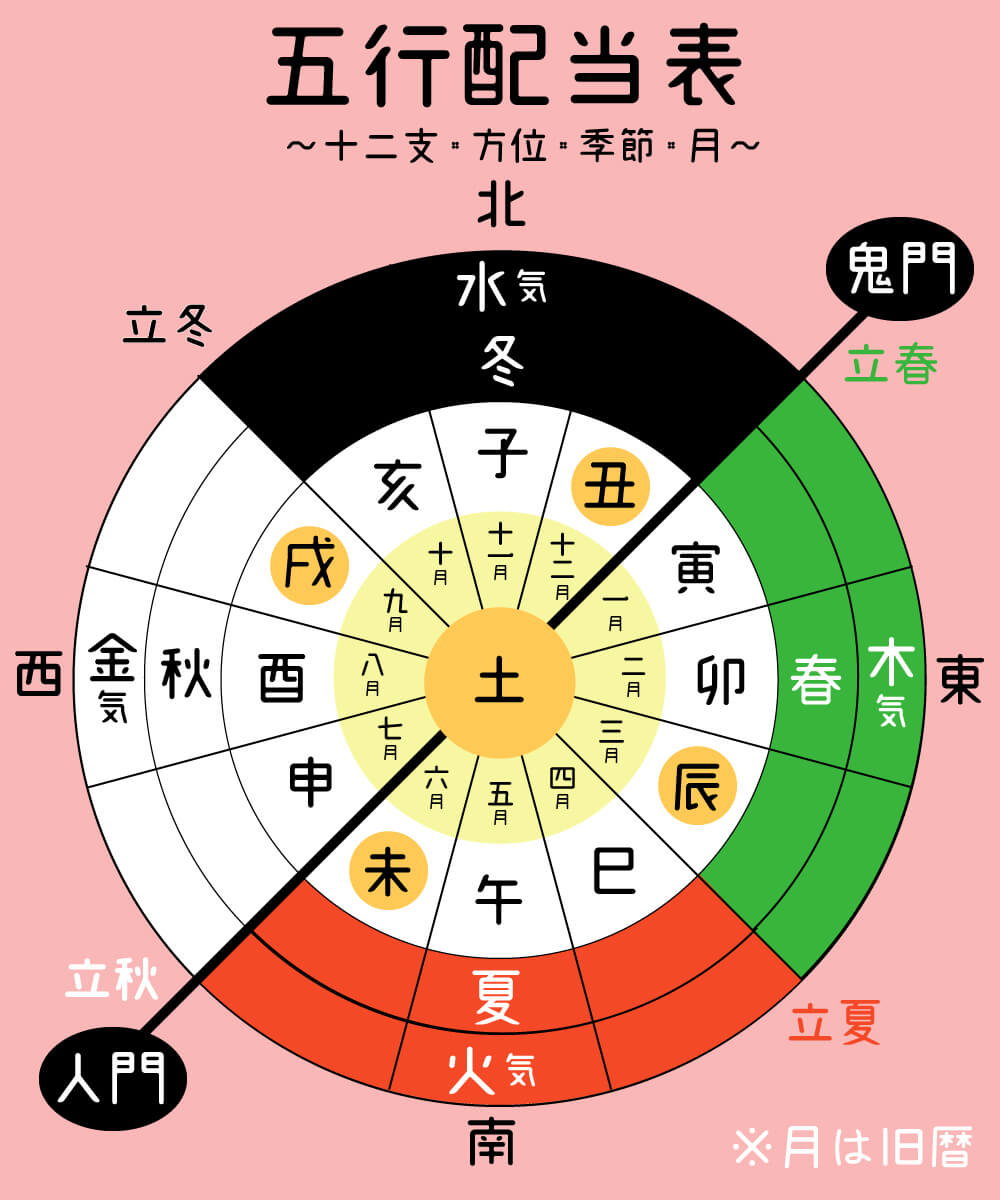

まずは数字について。「七夜」「二頭」の7と2ですが、これらは五行説で「火気」を意味します。2は火気の生数、それに土気の5を加えた7は火気の成数です。成数は気が盛んな状態ですので、この日を選んで火気にまつわる祭祀をすることは少なくありません。

そして火気といえばその中央に位置する馬(午)。もっとも強力な火気なのでこれが出てくるといよいよ呪術的。しかもその色は芦毛。芦毛は白に近いグレーあるいは「ぶち(まだら)」のことで火気の強化につながると推測。大昔は白馬を奉納して晴天を祈願したとか。

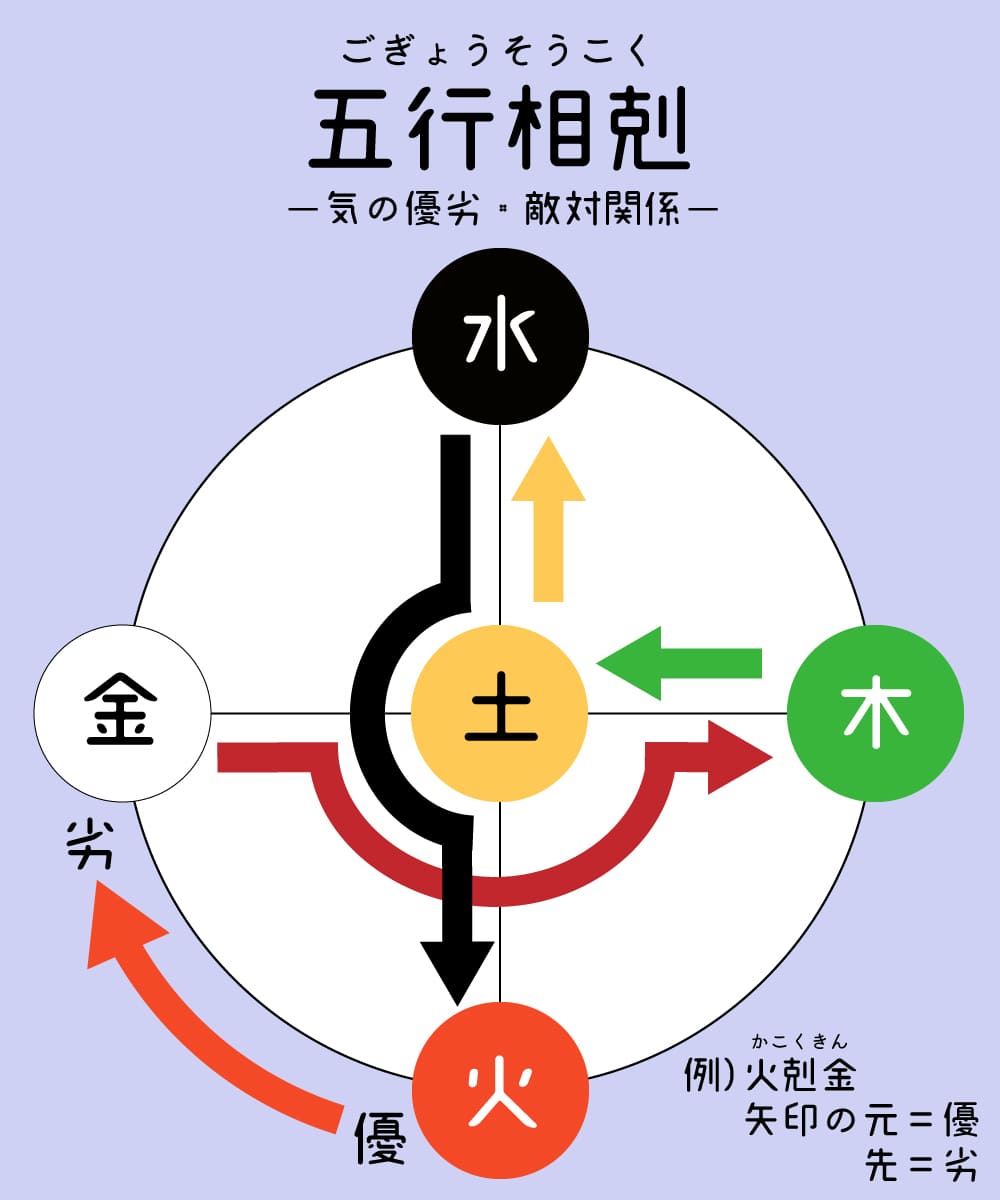

それについて簡単に説明しましょう。白は金気の象徴であり、火気(午)と金気の関係は「火剋金」で火が金を負かす。すると金が弱まり「金生水」の法則がうまく機能しない。つまり雨(水)を生み出せない(雨が降らない)という理屈です。

前述の伝説では馬(火気)が石(金気)を踏みつけていますよね。これは暗に気の優劣を意味していると考えられます。

ちなみに黒馬は雨乞いにつながります。黒は水気の象徴ですからね。絵馬ができる以前は本物の馬を神に奉納したといいますが、こうした法則から導き出されたのではないでしょうか。

話を戻して芦毛について。芦毛は白と同じと捉えます。本物の白馬は1万頭に1頭くらいしか生まれませんので。。金気は金属を意味するので本来純白はありませんし近ければ充分。

では、どうしてそんなに火気を重視するのか。当社の祭神とは直接的に結びつかず、五行説をフル活用しても真相に近づいている気がしません。もうちょっと情報を必要とします。

wata

wata

二の鳥居と長寿橋

一の鳥居から百メートルほど進んで二の鳥居。ここまで来ると100年以上前にタイムスリップしたかのよう。視界から「現代」が消え去り、先人たちと同じ道を歩いている気分になります。

社殿の前に掛かっているのは長寿橋。橋の下は水路になっていて心地よい流水の音が聞こえてきます。こんな穏やかな場所で生活できたら長寿になれるかもしれませんね。

橋の上から向こう側の橋が見えました。じつは境内に古民家があって催しをすることもあるようです。昨今はそのようなことは自粛しているようですが。。

手水舎

苔と一体化しつつある狛犬たち。頭の上に色づいた葉があるのでオレンジがかった色合いに。風流ですねぇ。

拝殿の前にはグラデーションの椛。大子町の永源寺のように一斉に色づくのも美しいと思いますが、こうした自然な染まり方もステキ。おかげで見頃が少し長めです。

手水舎は中学校の同窓生が還暦祝いで奉納したとか。幼い頃から50年近く親交があるとは素晴らしい。学校自体は50年もすれば統合や廃校、建替えますので、神社が思い出の場所になるんですよね。

四神獣の玄武と思われる出る手水によって清めました。玄武は水気に属す北方の守護神。ちなみに玄武の「玄」は黒と同じですよ。

社殿

荘厳な拝殿。大きさはさほどではないのに重厚で神秘的な雰囲気がします。湿気を吸っている影響もあるかも。

本殿は300年以上の歴史がある市指定の文化財。神社庁の説明は次の通り。

明治6年[1873]、もとの駒瀧大明神に村内の4社を合祀した本殿は入母屋造銅板葺、三間社流波風造で、宝永元年[1704]古城村の大工増渕清兵衛を棟梁として再建された。

御由緒

本殿内を内陣と外陣にわけ、脇障子、蟇股には花鳥を、さらに向拝柱上梁欄間に龍、手挟には牡丹などの彫刻が施されている。材質の大部分は欅材で、江戸中期の特色をよく示す豪華な建造物である。

華美に流れず、江戸時代の神仏混淆時代に神道祭儀一筋を通した由緒を物語っている。昭和53.11.22市有形文化財に指定。

本当に神道一筋であったかはよくわかりませんが、興味深い指摘です。隣接する遍照院は奉仕しなかったのでしょうか。同院が火災に遭ったせいかあまり史料を残していないのが残念。

正面の水引虹梁にはにらみ合う二頭の龍。うっすらとした苔が龍を染めて青龍と化しています。その下の方に見える蟇股部にあるのは梅とつばめでしょうか。本殿の彫刻の特徴として鳥がよく見えます。

脇障子は両方とも鳥。鳥の種類はわかりませんが、とまっている木は松のようです。とても立体的に彫られていて、近づいてみると板から浮かび上がっているのがよくわかります。

こちらの蟇股には龍のような頭部をしているものの胴体は蛇体でない何か。角があることですし、瑞獣として知られる麒麟かもしれません。

本殿周囲の瑞垣が低いため、肉眼でよく見えるのがありがたいですね。撮影するのも容易ですから参拝した際にはぜひ拝殿裏手のほうにも足を運んでみてください!

祭り:真壁祇園祭

真壁祇園祭は文化庁の「国選択無形民俗文化財」に指定されています。祇園祭といえば牛頭天王もしくは素戔嗚命を祭神とする神社でのお祭りですが、当社の主祭神には数えられていません。

一応、境内社に八坂神社があるのでその関係でしょうか。それにしては大規模なのでやや不思議な印象を持ちます。なお「祇園祭」は大正時代以降の呼称なのだとか。

文化庁のサイトの解説によると旧暦6月13日から3日間に渡り開催。

6月は未の月であり、土用は同月13日〜31日までの18日間です。祇園祭は基本的にこの期間の祭りですから、本来の祇園祭の同じ意図なのは間違いないのでしょう。

祭り:かったて祭り

当社の祭りでもっとも興味深いのが例年8月31日に開かれる「かったて祭り」です。

五所駒瀧神社の氏子たちが権現山の中腹にある富士浅間神社に神火を奉献するお祭りです。山の中腹を目指して登る松明の列は真壁に夏の終わりを告げる風物詩です。どなたでも参加できます。

桜川市観光ガイド

○午後5時半…五所駒瀧神社へ集合

○午後6時…祭事開始

○午後6時半…点火 登山開始

○午後7時過ぎ…奉納花火

祭りは古くからあるかと思いますが、明治期に冨士浅間神社を合併したことにより当社の祭りとされたのでしょう。呼称は「火立て」に由来するかと思います。

平将門と平良兼の争いに起源があるとする説についてはなんとも。将門公は当社の創建より50年以上前の人物ですし関係性が考えにくいですね。

火を奉献するので火気の祭りであることは間違いありません。火は下から上へ昇る特徴を持つことから登山も火気を意味する行為。おまけに祭りのフィナーレには奉納花火まであるのですから、そのこだわりは徹底しています。

創建の伝説も火気にまつわりますし、祭りは前述の祇園祭や初午など火気をいくつも揃えています。これらは偶然とは考えにくく現代に伝わらない独特の信仰があったのではないでしょうか。

wata

wata

真壁氏と山の神

どうして当社はこれほど火気にこだわるのか。ひとつの推論として真壁氏の「山の神」信仰があるのではと思います。

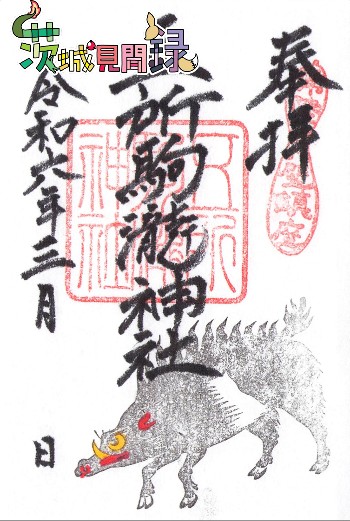

その根拠となるのが真壁氏の旗。写真は当社にほど近い真壁伝承館に展示されていた複製品です。そこには巨大な黒い猪が描かれていました。

猪(亥)は水気に属する十二支です。そして「十二さま」として山の神としても信仰されます。山の神にはアワビやオコゼが供えられることから火気を好む(この説明は省略)とされますので、当社に火気の祭りが多いことは山の神に対する信仰の表れではないかと思うのです。

ただし、山の神に対する信仰は「畏れ」や「恐れ」のニュアンスを強く感じます。

「駒啼石」の項にあるように謎の声は火気である馬を呼び寄せています。そして生まれて間もない赤子(赤ちゃん)は「赤」の文字を含み火気に属するとされることから、馬と同様に呼び寄せられたと考えられます。

それが事実かどうかはともかくとして、真壁氏にとって子孫を絶やしかねない重大事件なので同氏は火気を欲するこの声を山の神とみなし、鎮めるための祭祀をはじめたのではないでしょうか。

また、こうした祭祀は当社に限らず周辺の寺社にも見られるのでそちらの方にも目をやるとより深く理解できるのではと思います。

当地より北方の雨引観音では春に「マダラ鬼神祭」を催すのですが、そこでは赤い法衣を身にまとった鬼神が葦毛の馬に乗って石段を駆け上がります。「かったて祭り」に通じるものを感じますね。

なお、猪は武士に崇敬された摩利支天の乗り物とされることから、摩利支天信仰の延長で旗にしたとする説があります。

ただし、摩利支天は単体で描かれることも多いため、本来別の信仰がなんらかの理由で一体化した可能性があります。たとえば、「日天」である摩利支天は火気を好む山の神の加護を得られるだとか。

亥について詳しく知りたい方はこちら

御朱印

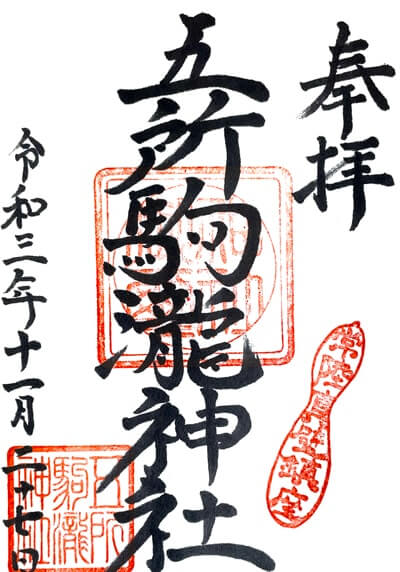

五所駒滝神社の御朱印です。紅葉期には限定御朱印を出すことがありますよ。

近年では真壁氏の旗印であるイノシシが!これはカッコイイ。

社殿の向かって左手に授与所から申し出てください。不在の場合でも書き置きをいただけるときがあります。

「真壁のひなまつり」は当社もスポットのひとつに数えられています。旧社務所である「櫻斎軒」にひな人形が並べられます。注連縄やならせ餅などもあるのは独特です。あまり混雑しないのでオススメですよ!

・ご祭神は合併した神社の祭神を含めた五柱で真壁氏との関係が深い

・馬は火気を意味し山の神の好物とされる(食べはしない)

・御朱印は社殿向かって左手の授与所でいただける。限定もあり

茨城県神社誌|茨城県神社庁

茨城の地名|編:平凡社

この記事で紹介した本はこちら

記事は筆者の主観が多分に含まれております。

誤解や情報が古くなっている場合があることをご了承ください。