wata

wata

笠間市の小原という地区には2つの小原神社が鎮座しているのをご存知でしょうか。

しかも二社は交代で祇園祭をしていたりするものですから、区別がなかなか難しい。じつは北にある小原神社は旧香取神社で南は旧八龍神、そちらで呼ぶと分かりやすいのですけどね。

今回はそんな小原神社を見分けられるように、かつて八龍神と呼ばれた下郷の小原神社についてシェアします。ぜひ参拝の参考にしてください!

この記事でわかること

- 由緒とご祭神

- 八龍神について

- 御朱印のいただき方

由緒

春、神主富田道生、鹿島の神を奉迎し鎮守の神とし、八竜神と称した。

※当初は高淤加美神社と尊称されたともいわれる

地頭の大森金五郎、牧野左近、押田三左衛門等が田4畝十八歩を寄進

地頭の寄進あり

7月、旧若森県より風雨除災五穀成就の祈祷を命ぜられる

現社号に改称する

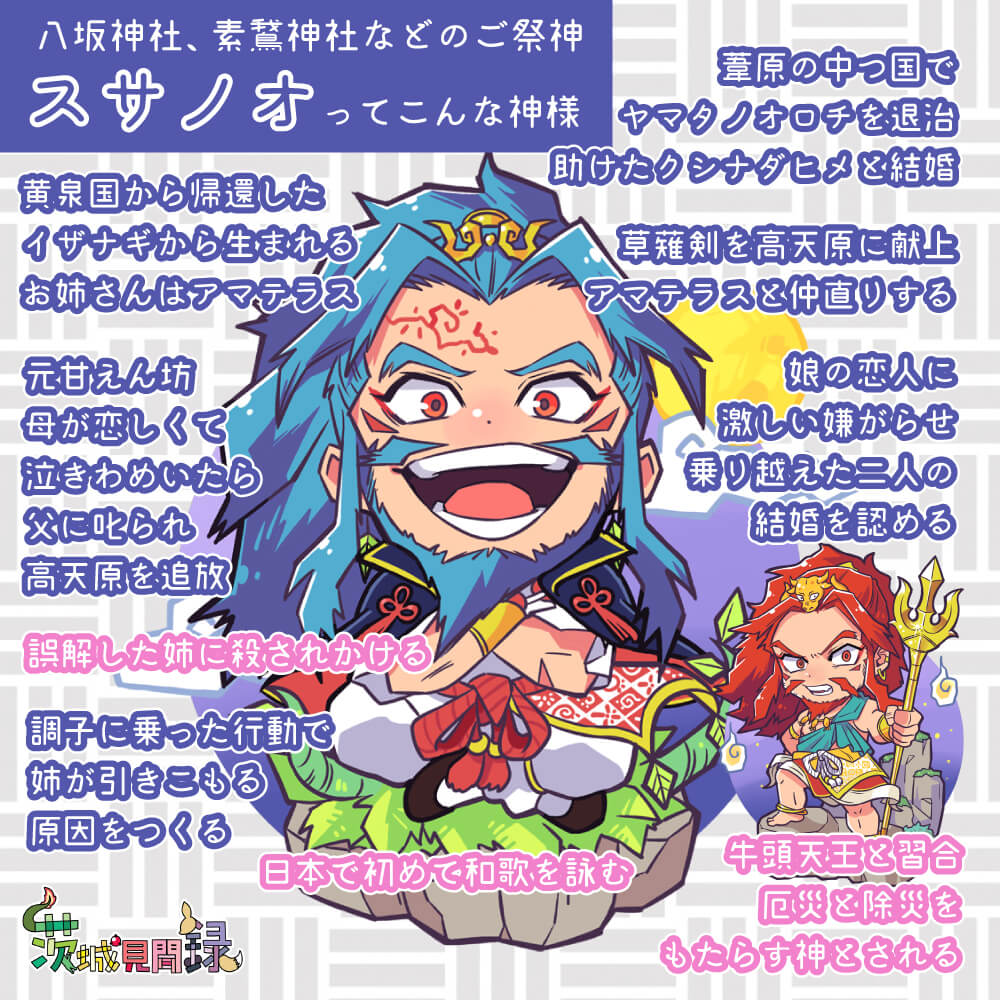

ご祭神は高龗神、闇龗神、そして建速素盞嗚命です。創建に「鹿島の神」とあるのに武甕槌命がいないのは不思議。また鹿島の神を水神とするのも耳にしたことがありません。

高龗神は貴船神社(京都)のご祭神として知られ、片倉(小美玉)の貴布禰神社でもご紹介したことがあります。端的に説明すると雨乞いと雨止みの祈願で知られる水神です。

闇龗神は高龗神と一緒に誕生した神でやはり水神とされます。同神については民俗学者の吉野裕子さんが『日本古代呪術』などで興味深い考察をされています。(特に「クラ」について)

主祭神の二柱はいずれも水神。そして当社は現社号になる前に「八龍神」と呼ばれていましたので二柱も龍と考えられていたのでしょう。

また、八龍神は明治3年に若森県から風雨除と五穀成就の祈祷を依頼されていますから、そうした力を持つとされていたことになります。なぜ龍にそのような力があるのか。五行説を用いて後述します。

素盞嗚命の配祀は字香取の小原神社(旧香取神社)が廃止された神社(おそらく八坂神社)を継承したことによるのでしょう。それで同名の当社も祭神を継承し、以来二社の小原神社が交代で祇園祭を執り行っています。

旧香取の方は昭和24年に引き継ぎ、同27年の宗教法人設立の際に素盞嗚命を配祀神としました。当社の祭神に加わったのも同じ時期と考えられます。

二社の社号がまったく同じなのは少々紛らわしいですね。いずれも明治6年に社格を与えられた際に揃って改称しました。その際、香取の方は小原上郷の鎮守、当社は小原下郷の鎮守とされました。

wata

wata

アクセス

最寄りICは常磐道の水戸ICもしくは友部ICです。いずれも10分ほど。駐車場はありません。境内北東に若干の駐車スペースがあります。鳥居の前よりは安全かなと…

最寄り駅は常磐線の内原駅。3.6kmあるので徒歩だと30分くらい。ちょっと厳しいですね。

| 名称 | 小原神社 |

| 住所 | 茨城県笠間市小原2234 |

| 駐車場 | なし |

| Webサイト | なし |

鳥居

駐車場所に散々悩んだ末やっとのことで参拝スタート。素朴な神明式の鳥居。シンプルな社号標で落ち着いた雰囲気。周辺は住宅街となっているのですが、当境内の場所だけ鎮守の森として異質な雰囲気が醸し出されています。

この辺りは遥か昔に茨城郡の郡衙(役所)があったといわれています。茨城郡の位置を示しているのは養老5年(721年)に成立した『常陸国風土記』。

同書では茨城郡の郡衙は現在の石岡市内にあったとあり、那珂郡の項には「昔の茨城郡は今より広大でその頃の郡衙は那珂郡にあった」。それで当地「おばら」が「うばら」の語源であり「茨城」発祥の地という説があります。

それで思い出したのは柳田國男の『阿遅摩佐の島』。なんでも沖縄では蒲葵の呼称が「コバ」から「クバ」に変化したとあります。母音「お→う」の変化は他にも数多く見られるのだとか。

こうした発音の変化は言いやすさから起きるのですが、言いやすさは時代によって異なるそう。うばらはクバと同じ変化なので、風土記の記述は事実であって茨城発祥の地はここかもしれませんね。

手水舎と社務所

参道右手には使用感のある手水舎。お隣は灰皿でしょうか。境内で見るのは本当に久しぶり。社殿の裏手の方に樹叢が広がっているので、そっちにあったらヒヤヒヤしちゃいますけどね。

その反対側にあるのは社務所。。というより参集殿なのでしょう。当社は決して大きい神社ではありませんが、人が集まる気配を感じます。よいではないか。

なお、氏子の初詣は元旦にほぼ終わるためか参拝した3日はほぼ無人でした。

社殿

入母屋造の拝殿は南西向きに建てられています。その方角にあるのは小原城跡。もしや当社は城の鬼門除けのために創建された?

と思って調べたら小原城が築城されたのは15世紀頃。新田源氏の里見氏が永享元年(1429年)に小原の領地を得たことにはじまり、義俊の頃に今のような形になったとのこと。見当違いでしたね。

ただ、創建当初から同じ社殿はありえないので、そのうち領主を守護する役目を担って向きを変えた可能性はありますね。ちなみに寛文年間に名前のある大森氏、牧野氏、押田氏は旗本の領主です。江戸時代、当地は天領と旗本領でした。

本殿は流造。男千木に鰹木三本。一般的な形です。瑞垣内部の木々がよく育っており、ちょっと見づらい。当社は八龍神の神格から植物全般の生育を祈願されたと考えられますので、これが相応しい姿なのかもしれません。

彫刻はほとんど見られません。水引虹梁の龍くらいでしょうか(ほとんどの社殿にある)。ただ、降り懸魚や手挟の波や雲は印象的です。雨乞いの祈願がされる御祭神を意識しているのかもしれませんね。

里見氏は手綱郷(現高萩市)の豪族で、『南東里見八犬伝』で知られる房総の里見氏と同族です。(参考:かさまのれきし59回)

社叢

小原神社の最大の特徴はその社叢ではないでしょうか。社殿周辺に巨木が並び、ケヤキ3本とスギ1本が市の天然記念物に指定されています。

いずれも樹齢は700年ほどとされ、40m前後の巨木となっています。樹齢から察するに創建当初に植えられたものなのでしょう。工芸品と違って近寄れるので、もっとも神社の歴史に触れられる存在ですね。

八龍神を五行説で読み解く

せっかくなので八龍神とはどのような神なのか五行説で読み解いてみます。

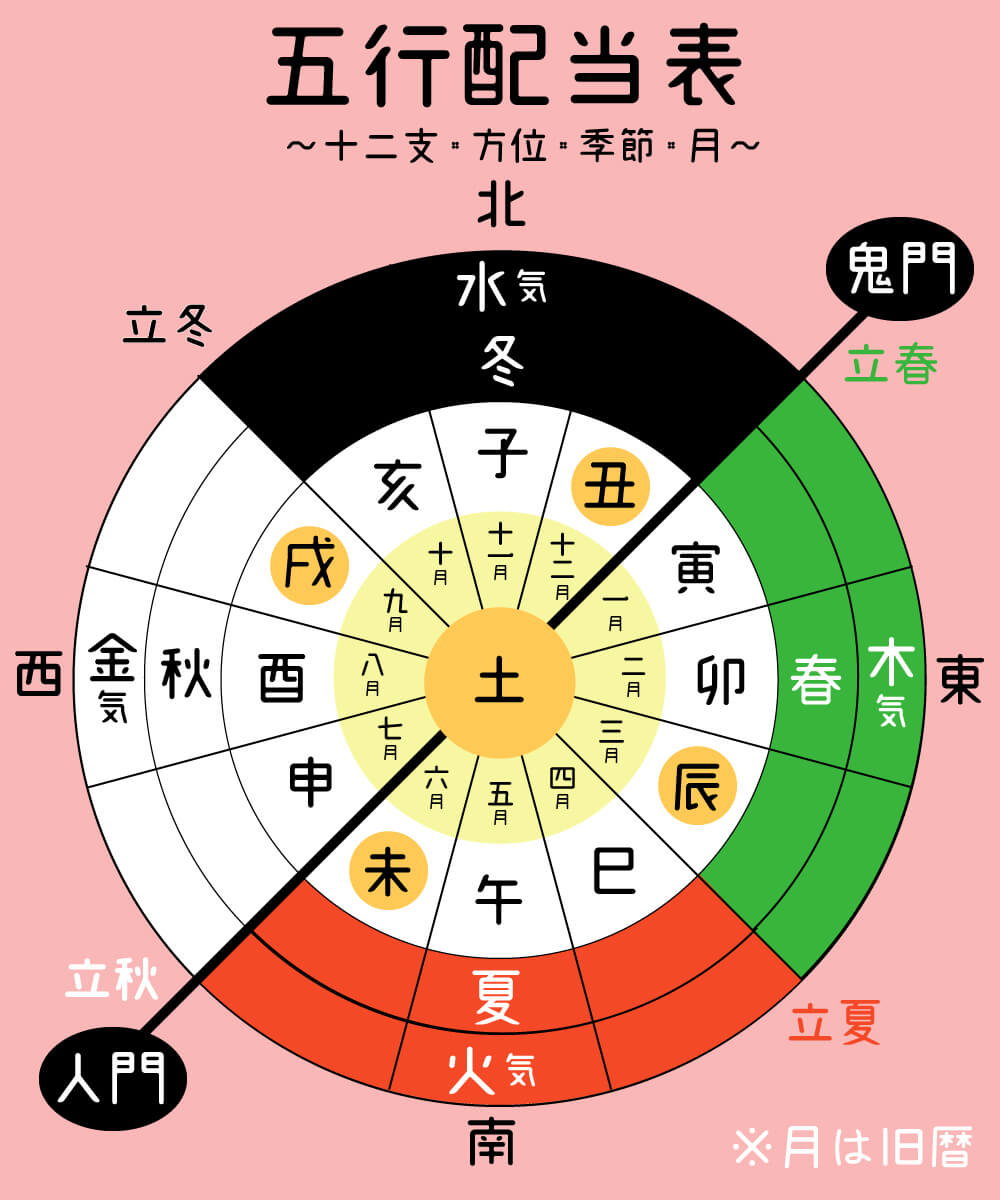

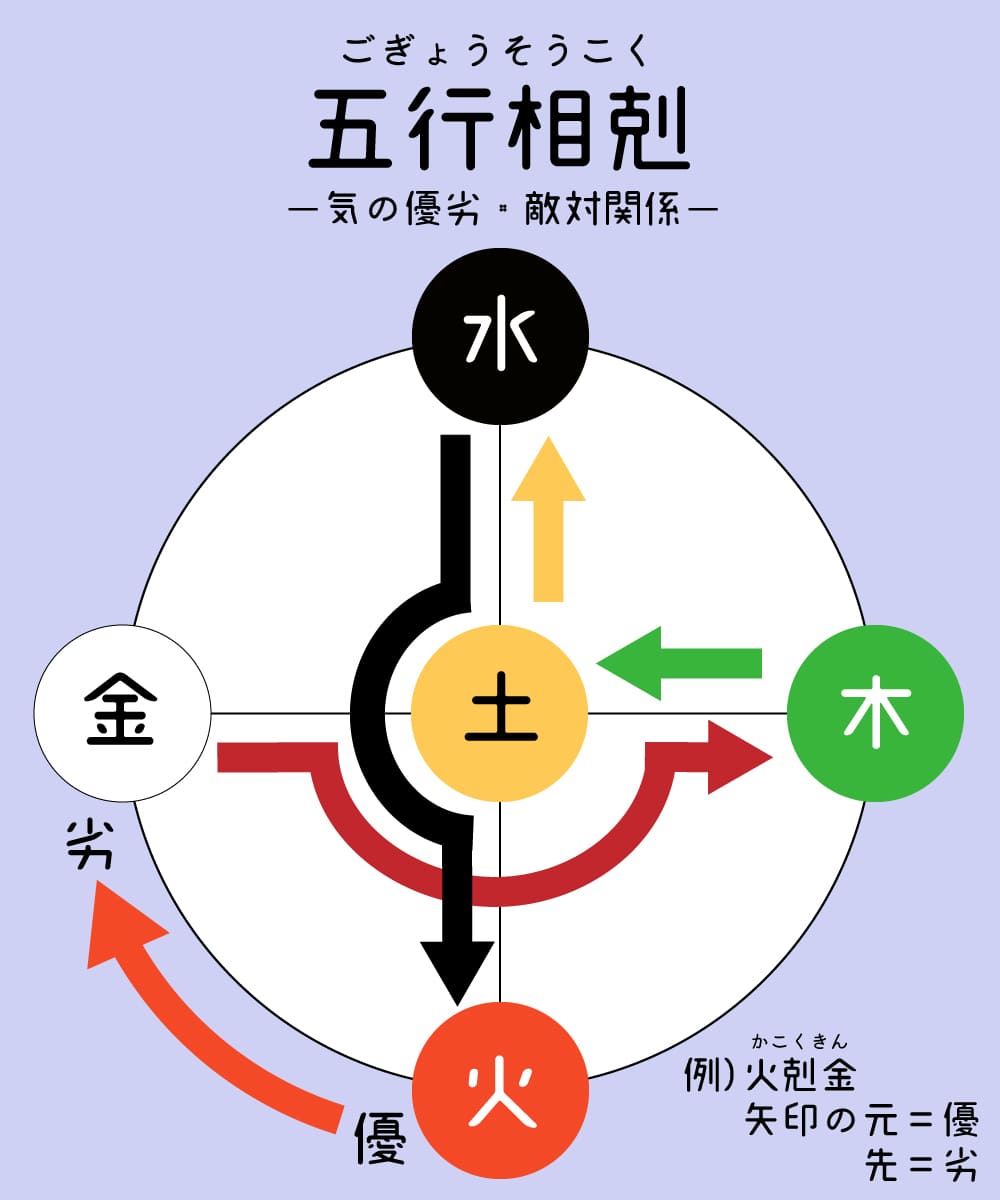

まずは名前に龍とあることから辰の特性を持つと考えてよいでしょう。辰は木気に属し、その終わりに位置することから土気(土用)も有します。

さらに龍神の前の「八」は木気の成数ですから、より強力な辰の力を持つことを意味しています。

ちなみに『茨城県神社誌』には例祭の日に「八十八夜の日」とあり、7月1日に八縄祭を斎行するとあって八に対する意識はかなり強く感じます。

木気は五気で唯一の生命であり植物の生育を促す力があるとされます。土気は植物にとって物理的に必要であり重要(ちなみにお稲荷様は土気)。この二気を備える辰は農耕神に相応しいのです。

若森県に五穀豊穣の祈祷を依頼されたのはそうした神格によるのでしょう。しかし、風雨除けはどういうことか。たしかに龍は水と関係が深いイメージありますよね。

辰は条件を満たした場合に「水の三合」という法則により水気に変化します。淮南子にある「水は申に生じ、子に栄え、辰に死す。三支はいずれも水なり」です。

この場合の「死す」は失うとか消えるではなく、変化しなくなるという意味です。つまり辰は発生した水を溜め込んでいます。だから祈祷によってその水を雨として分けてもらうのです。龍神に雨乞いする伝説はこうした特性に由来するのでしょう。

また、龍の持つ土気は「土剋水」の法則により水を負かす(剋する)ので、雨を止めたり弱められると考えられます。

wata

wata

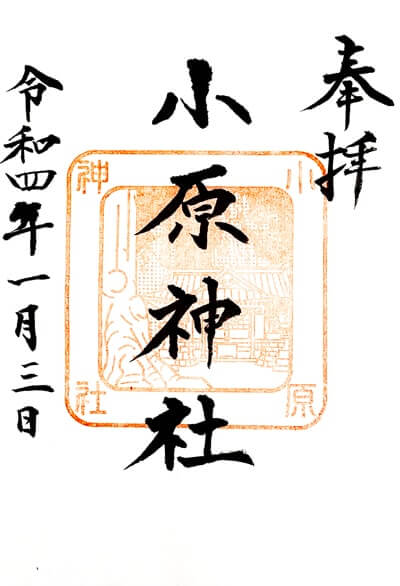

御朱印

小原神社の御朱印です。あまり知られていないようですが、お正月や祭りの日に頒布しています。そうでない場合は近所の宮司宅でいただくことになります。注連縄を探してみましょう。

・主祭神の二柱は水神であり龍。素盞嗚命は昭和期からと考えられる

・龍(辰)は木気と土気を持ち、条件を満たすと水気になる

・御朱印は神社近くの基本的に宮司宅でいただく

茨城県神社誌|茨城県神社庁

茨城の地名|編:平凡社

この記事で紹介した本はこちら

記事は筆者の主観が多分に含まれております。

誤解や情報が古くなっている場合があることをご了承ください。